祝福のときを間近に控えた生命は、それでも決して焦ることなく、その瞬間が訪れるのを辛抱強く待ち受けていました。自分の身体の中心で、その小さな小さな生命の芽がひそやかな胎動を始めたのを、彼女がはっきりと意識しだしたのは、はるか南の氷の海を旅立ってまもなくのことでした。それは、いま彼女の周りをとりまいている波のうねりと同じように、規則正しいリズムでとくとくと脈打っていましたが、周囲の海の水が、凍える大気を映した鈍い鉛色から、赤道近くの穏やかなブルーへ変わっていくのと合わせるように、ゆっくりと、着実に、大きく育っていくのが感じられました。

これから新しい母親となるミンククジラのクレアは、ちょうど南極のロス海から太平洋の中ほどに向かう旅の途上でした。彼女たち南半球に住むミンククジラの仲間は、秋の訪れとともに北をめざす大移動を始めます。海図にも記されていないその大洋のど真ん中には〈抱擁の海〉がありました。クジラたちはもう思い出すこともできないほど遠い昔から、目印ひとつない海の上でもその場所のことをちゃんと覚えていて、毎年季節になると決まってそこを訪れるのでした。そして、その海でこどもを産み育てたり、次のつがいの相手を見つけるのが、長い間一族のならわしになっていたのです。

二ヵ月に及ぶ長旅がようやく終わり、子育ての海を目前にしたそのときになって、クレアは旅の間気づかなかった異変を察知しました。彼女にはこれまで四度お産の経験がありましたが、今回のはちょっとばかり特別でした。といって、別に悪い兆しがあったわけではありません。彼女にはお腹の中のこどもについて──ときどき子宮の壁を尾ビレで打ったりする様子などから──生まれる前からわかっていることがありました。いえ、こどもたちといったほうが正確でしょう。つまり、彼女は双子をはらんだのです。

漠然とした予感の続いた五日目の晩、クレアは急に産気づきました。先に元気なオスの子を産み落とした遠縁にあたる親友のアンや、今度生まれる子たちの父親になるレックス、彼女の長子などの仲間たちが、クレアの身を案じてずっと付き添って泳いでやりました。海は外洋にしては珍しくうねりもなく、鏡のように凪いでいました。クレアはいつもより頻々と水面に浮かんで荒い潮を吹きました。丸一年にも思えるほど長く感じられた一晩の間、彼女は身をよじってはぐったりと漂うことを繰り返し、ときには錐揉みするように泳ぎながら陣痛に耐えました。思いのほかの難産の様子に、心配になった仲間たちは、ときおり彼女についと近寄っては励ましの歌をささやきかけました。ただ、クレア本鯨はというと、仲間たちほどの不安は覚えませんでした。高波のように断続的に押し寄せる痛みの中で、彼女はその瞬間をただじっと待ちかまえていました。

海鳥たちが島を飛びたって朝の漁に出かける薄明の時刻、張りつめた緊張が最高潮に達しました。ついに、葉巻のように丸まった尾ビレの先端が身体の外にちらりとのぞきました。二頭のクジラの赤ちゃんは、連なるようにして海中にすべりだしました。その勢いで、お腹の中でずっとこどもたちに栄養や抗体を補給してきたへその緒が切れます。オスとメスでした。こどもたちはしばらくじっとしたまま水中を漂っていましたが、やがてもぞもぞと身体を動かしだしました。クレアはすぐに仔クジラたちのそばに泳ぎ寄り、頭の先でそっと支えて、呼吸のために水面に上がるのを手伝いました。しんと静まり返った朝の大気に、プシューッという産声がこだまし、かわいらしい潮が二つ、ぽっかりと吹きあがりました。

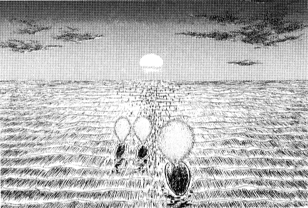

赤ちゃんクジラたちと同じように、いましがた顔を出したばかりの朝日が、吹きあがった潮の細かい水滴に反射してキラキラと金色に輝きました。水平線上に姿を現した真っ赤な色をした真ん丸い円盤を、二頭の仔クジラはちっちゃな目を精一杯見開いてマジマジと見つめました。何ヵ月もの間おぼろな闇の中でまどろんでいて、いきなり外の海中に放りだされ、その冷たい水の感触にびっくりした双子の赤ちゃんでしたが、いま太陽が彼方まで広がる大海原を照らしだしていくさまを目の当たりにし、自分たちがそれぞれ一つの生命としてこの世界に受け入れられたのだということを実感したのでした。幼い二頭の目撃者にとってはまさに宇宙創造のシーンを意味したこのパノラマが、一日の始まりを告げるありふれた光景であることを、やがて彼らは知るのですが……。

赤ちゃんクジラたちと同じように、いましがた顔を出したばかりの朝日が、吹きあがった潮の細かい水滴に反射してキラキラと金色に輝きました。水平線上に姿を現した真っ赤な色をした真ん丸い円盤を、二頭の仔クジラはちっちゃな目を精一杯見開いてマジマジと見つめました。何ヵ月もの間おぼろな闇の中でまどろんでいて、いきなり外の海中に放りだされ、その冷たい水の感触にびっくりした双子の赤ちゃんでしたが、いま太陽が彼方まで広がる大海原を照らしだしていくさまを目の当たりにし、自分たちがそれぞれ一つの生命としてこの世界に受け入れられたのだということを実感したのでした。幼い二頭の目撃者にとってはまさに宇宙創造のシーンを意味したこのパノラマが、一日の始まりを告げるありふれた光景であることを、やがて彼らは知るのですが……。

クレアもまた、赤子らの傍らに身を浮かべ、いつもと変わらぬ、でも昨日までのそれとは違って見える朝焼けをながめました。生命誕生のシンボルである太陽は、やわらかな光を投げかけて三頭の母子を祝福しました。双子の出産という大儀を果たしたことで、クレアはなんだか自分まで生まれ変わったかのように、若々しい活力が身体の内によみがえっていくのを感じました。彼女は朝日から目を転じて、二頭の仔クジラたちに愛しげな眼差しを向けました。

クジラの子は生まれたそばから自分の力で泳ぐことができなくてはなりません。さもなければ、一生を海の中で暮らす動物として生きながらえることは望めないのです。こどもたちは教わりもしないのに胸ビレや尾ビレを上手に使って海の中を泳ぎます。それでも、心配性の母親にしてみれば、その泳ぎぶりはいかにも頼りなげで、つい手を──いえ、ヒレを差しのべてしまいます。また、仔クジラはおとなのクジラより頻繁に息をしに海面に上がるので、母親はちゃんと呼吸ができるようにしばしば鼻先でわが子を押し上げてやります。母クジラはこどもたちに潮吹きのコツを教え、彼らにタイミングを合わせながら、次第にその間隔を延ばしていくよう指導します。クレアの場合はとくに二頭もこどもがいるものですから、もういっときも目が離せないありさまです。ひっきりなしに呼吸を助けてやり、また、一方がフラリと自分のそばから離れそうになると急いで連れ戻したり……。

もっとも、幼いこどもたちは滅多に母親の近くから離れようとはしませんでした。クジラたちが繁殖場に選んだ海域は、外洋としては比較的安全なところでしたが、それでもいつなんどきサメやシャチなどの外敵に襲われるかわかりません。大きさのほかにこれといった武器を持たないクジラたちは、幼い時分にはとりわけねらわれやすいのです。二頭の仔クジラは、絶えず得体の知れないさまざまな音が押し寄せてくる、ユラユラしたこの青い海の中で、唯一安心できる母親のそばにぴったりくっついていました。大きな親に寄り添うことで水流から受ける抵抗が減り、泳ぐのが楽にもなるのです。つまりクジラのお母さんは、腕がなくとも赤ちゃんクジラをしっかりおんぶできるというわけです。こうして母クジラの大きな身体に常に護られて育ちながら、仔クジラたちはその懐から顔をのぞかせるように、自分たちをとりまく水壁の向こうに広がる世界へと、次第に好奇心をふくらませていくのでした。

赤ん坊たちは穏やかな波の揺りかごに揺られ、お母さんのお乳をたっぷり飲んで、スクスクと成長していきました。クジラのお乳はとても濃くて脂肪分に富んでいます。冷たい海水に体温を奪われないようにするためには、いまのうちから自前の防寒着である分厚い皮下脂肪をつけておかなくてはなりません。二頭は母親の下腹にある二つの乳首のうち、自分専用のほうにしゃぶりついて、仲良く並んで一緒におっぱいをほお張りました。母クジラの乳首はふだんは体内にしまわれていて、こどもに乳を与えるときだけ飛びだす仕組みになっています。クジラにはおっぱいを吸いだすための唇がないため、母親は赤ん坊が柔軟な舌で乳首を丸めこむのに合わせ、勢いよく乳をほとばしらせます。そのおかげで、滋養のあるお乳が海水で薄まってしまうこともないのです。

お母さんにお乳をもらったり息継ぎを教わったりしながら、仔クジラたちはおとなたちをまねていろいろな行動を試しはじめます。親や兄弟たちの間をグルッと回ってみたり、胸ビレでピシャリと水面をたたいてみたり。そうするうちに泳ぎ方も一段と巧みになり、海中を自在に泳ぎまわれるようになるのです。クレアの双子の兄妹は、お互いの競争意識も手伝って、イルカに負けないはしっこさを身につけるようになりました。クジラたちは満一カ月の赤ん坊といえどゆうに一トンを越える体重があるのですが、水の世界は身体の重さという制約をとり除いて彼らに自由を与えます。クジラの子にとって、水は母親と同じくらい近しい存在でした。彼らクジラたちは、生まれたときから自由の味を知り、その大切さを学んでいくのです。

クジラたちの間では、当の母親ばかりでなく、他のメスたちも一緒に子育てを担います。まだ自分の子を持ったことのない若いメスは将来に備えて育児の勉強をし、また経験の浅い母親の力に余るときには年配のメスたちが手助けしたりするのです。高齢で子を産めなくなったメスの中には、専門のベビーシッターになる者もいます。子育てを分担するこうした社会のシステムは、とくに食べものを漁る夏の時期に役立ち、クジラたちの種族が繁栄してこられた秘訣の一つでもあります。ですが、理由はどうあれ、メスたちは新しい生命に惹きつけられ、自分の子ばかりでなくどの子にも分け隔てない愛情をもって接しました。

そんなわけで、双子を抱えるクレアは、仲間のメスたちに援助を頼もうと思えば簡単に頼めたのですが、彼女はできる限り自分自身の力でこどもたちの世話を焼こうとしました。そして、一族が〈抱擁の海〉を離れるまでには、二頭ともよその子に負けないくらい大きく元気に成長していました。自分の上になり下になりしながらはしゃぎまわる二頭の子に、クレアは夏のあいだに貯えた栄養と慈愛を惜しみなく注ぎました。若い母親が、それも双子を両方無事に育てあげるのは並大抵のことではありません。彼女は他の母親たちに倍する熱心さで、二頭のそれぞれをいつくしんだのでした。

クレアがそれだけ双子に執心したのは、彼女が仲間内でもとりわけ愛情深いメスだったこともあります。彼女は四回のお産のうち三度つとめを果たし、彼女が育てた三頭のこどもたちは、今ではすっかり大きくなって社会の一員に加わっています。まだ今年で一五歳という彼女の年齢を考えると、これはたいへん成績の優秀なほうです。クジラのメスは普通、最初の頃は何度も子育てに失敗し、経験を積んでようやく一頭前の母親になれるのですから。しかし、クレアの場合出足はよかったのですが、四度目の子が育たず死なせてしまい、失意に打ちひしがれた彼女は、それから二年間というもの子をはらもうとしませんでした。ですから、このたび双子を授かったことは、彼女にしてみればその分を取り返す意味もあって、なんとしても二頭とも育てあげようと懸命だったのです。

子育ての季節が終わり、いよいよ暖かな赤道の海を後にするときがある日、古いしきたりに従って二頭の子に名前が付けられることになりました。というのは、最初の冬を乗りきれば、あとは無事におとなにまで育つ確率もぐんと高まるからです。それに、いままでは母親がずっとつきっきりでしたから「私のかわいい赤ちゃん」ですみましたが、これからはどの親子もこぞって大移動するのですから、声でお互いを確認し合うクジラたちとしては、ちゃんとした名前で呼ぶ必要があるわけです。育児とともに自分の子に名前を与えるのも母親の役目でした。もっとも、これといって決まった名付け方があるわけではなく、父親や知恵の豊かな年寄りに尋ねたり、彼らにあやかって命名することもあります。クレアの場合は自分の頭で二頭の名前を考えることにしました。とくにこだわりはありませんでしたが、こどもたちに健やかに育って元気いっぱいのクジラになってほしいという願いをその名にこめたかったのです。彼女は双子のオスとメスそれぞれに、ジョーイとリリというふうに名付けました。それはクレアの心に自然に浮かんできた名前で、彼女の願いにはまさにぴったりのように思われました。

南の海への旅立ちがいっせいだとはいっても、クジラたちは他の小さな動物たちのように、前を行く者の尻尾に鼻先をくっつけんばかりに密集して移動することはしません。クジラたちの社会を構成する単位は〈郡〉と呼ばれていますが、その〈郡〉に属するメンバー全員が〈抱擁の海〉を後にするまでには幾日もかかりました。先頭にたつのはお腹にこどもを宿したメスです。彼女たちはたくさん栄養をとらなくてはなりませんから、仲間たちより一足お先に餌場の海域に入るわけです。クレアのように小さなこどもを従えたメスは、いちばん最後に繁殖場を離れます。暖かな海を出た体験のない当歳児は、徐々に冷たい水に慣らしていく必要があるからです。クレアはリリとジョーイを両脇に従えて、双子にとっては生まれて初めてとなる長旅へとおもむきました。友達と一緒に付近一帯の海をおおむね探検しつくして(そうはいっても、母親の声の届くところにいないと叱られるので、あまり遠出はできませんでしたが)、そろそろ好奇心を持てあまし気味だった二頭の仔クジラは、声を投げかけてもこだまが戻ってこないほど遠くにある、母親の話を聞くだけだった見も知らぬ世界に乗りだしていくとあって、目を輝かせながらクレアの傍らについていきました。

八ヵ月ぶりに〈豊饒の海〉を訪れることは、クレア自身楽しみでしたし、まだ乳離れしていないとはいえ、ジョーイとリリに氷山が浮かびオキアミの湧き返る海を早く見せてやりたいと思いました。そして、一年後再びこの海へ帰ってくるときには、彼らは離乳して年上のお兄さん、お姉さんで作る〈学校〉へ入ることになります。何年か過ぎればジョーイたちが今度は上級生となり、成鯨を迎え、ゆくゆくは孫たちの顔も見られることでしょう。クレアはただひたすらよき母親となることを心がけ、こどもたちが立派に成長してくれることを願いました。まっとうなクジラとして、それ以外に望むことは何もありませんでした。クジラ族の歴史上前例を見ない大事件に、まさか自分が巻きこまれることになろうとは、それこそ夢にも思ってみませんでした。