一口にシャチといっても、彼らには性質の大まかに異なる二つのタイプがあります。一方は、岸辺により近いところを餌場とし魚を主食にしている種族であり、もう一方は、より沖合いに縄張りをもって主にペンギンやイルカを襲う気の荒い種族です(魚たちにしてみれば、前者のほうがたちの悪い種族ということになるのでしょうが)。大きなヒゲクジラを襲って食べるのはもちろん後者のほうですが、その場合でもしょっちゅうということはなく、いわばハレの日のご馳走に相当します。鯨口の比較的多いシャチが毎日の食卓にクジラばかり選んで口を肥えさせていたら、彼らにとっての〈豊饒の海〉がたちまち干上がってしまうのは目に見えていますから。二つのグループはそれぞれ〈ウロコ派〉、〈毛皮派〉を名乗っており、伝承や政もいくぶん違いがあるそうですが、両者が反目し合っているのか、それとも互いにうまく収まっているのか、その辺の詳しい事情はクレアも知りません。〈ウロコ派〉のシャチに聞けばあるいは教えてくれるかもしれませんが、彼らは外見からははっきりと区別がつかないので、彼女としてもそんな豪胆なまねをする気にはなれませんでした(うっかり〈毛皮派〉と間違えて、情報提供料として舌でも引っこ抜かれたりしたら大変ですし……)。いずれにせよ、生きものである以上、伝統も慣習も放りだして獲物を捕る戦術をガラリと変えるようなことはおいそれとしないでしょう。

それに比べ、〈沈まぬ岩〉のほうはミンククジラを獲物にしはじめたのもごく最近のことですし、モーリスの報告にもあったように、クレアが生まれたあとでさえみるみる変貌を遂げており、その行動はまったく予測がつかないのです。おそらく、野生の生きものであればどの種族にもある伝承の類いを、それらはいっさい持ち合わせていないに違いありません。ですから、今度の幼児行方不明事件にも、シャチより〈沈まぬ岩〉がからんでいる公算のほうが高いだろうと、彼女は踏んだのでした。

クレアはまだ〈沈まぬ岩〉に直接遭遇した経験はありません。〈沈まぬ巌〉がいくつも〈豊饒の海〉にやってきて大型種族を血祭りにあげていた時代には、当時さほど警戒心を抱いていなかったミンククジラ仲間の多くが、その姿なり捕殺現場を目撃していました。が、〈巌〉が一つだけになったうえに、彼ら自身が標的にされてだれも自分からそばに寄りたいなどと思わなくなったため、若い世代のクジラたちは話の上でしかその存在を知りませんでした。その点、何千世代とつきあっているうちに、声を遠くに聞いただけで心の芯がザワッとするシャチとは違い、身に染みついた感覚的な恐怖というものがないのです。しかし、じかに目にする機会がなくとも、肉親のうちのだれかを〈沈まぬ岩〉に奪われた者は少なくありませんでした。実は、クレア自身も母親を殺されていたのです。クレアの母は、彼女を産んで四年後に隣の〈大郡〉へ引っ越すことを決めました。おりしも〈岩〉たちがミンク一族を狙い撃ちするようになり、先代の〈政を司る者〉をはじめ〈郡〉の多くの仲間が餌食となった時期で、やはりモーリスの判断に満足できなかった彼女は、次に産む子のことを慮って独自の決断を下したのでした。ところが、〈沈まぬ岩〉が次の狩場に選んだのは運悪く母が引っ越した先の〈大郡〉で、彼女も犠牲者のリストに加えられる羽目になってしまったのです。自らの意志で行動しなくては気がすまない気性は、いくらか娘にも伝わったのかもしれません。いずれにしても、そのようにして実の母を失った体験は、得体の知れない〝怪物〟の恐ろしさを徹底的にクレアの心に刻みこんだのでした。

さて、〈沈まぬ岩〉にアタリをつけてはみたものの、どうやってジョーイを助けだすかという方策については、クレアには未だになんの計画もありませんでした。頭を抱えてウロウロするよりまず行動、という彼女の気質もありましたが、下手に考えをめぐらせて、モーリスたちのように救える可能性ゼロ%という結論に達するのがこわかったのもあります。いまはともかく、息子の姿をその目で確認することが先決でした。本当のところ最もありえたのは、どちらの仕業にしろすでに時遅しで、息子の身体がとっくに先方の腹の中に収まってしまったことでした。クレアはなるべくそのことを考えまいと、捜索活動に意識を集中しようとしました。それでも、ジョーイがもう死んでしまったとは彼女には思えませんでした。まだどこかで生きており、母が救援に駆けつけるのを待っている──そう感じていました。根拠を問われても答えに詰まってしまいますが、その思いこみはいまや確信に近いものとなって、彼女の前進力の支えとなっていました。

二日目の午後、そろそろロス海〈大郡〉の西隣に位置する〈大郡〉との〈郡境〉(前述のとおり、クジラたちの〈郡〉に厳密な境界というものはなく、海中に線が引かれているわけでもないのですが)近づいてきました。クレアはこの方面には滅多に訪れたことがありませんでした。夏の間、彼らは収獲に多くの時間を費やすため、〈食堂〉と〈託児所〉以外の場所をウロウロすることはあまりなかったのです。途中で同族のクジラたちに会うたびに、クレアはこの冬生まれのオスの仔クジラが迷っているのを見かけなかったかと尋ねました。彼らはたいがい親切でしたが、息子の消息に関する情報は残念ながら得られませんでした。中の何頭かは、〈沈まぬ岩〉が接近中だからそちらへは行かないほうがいい、と親切に忠告してくれました。クレアは丁重に礼を述べましたが、捜索行をやめようとはしませんでした。

白い筋となって伸びている南極大陸の氷の岸壁を左に見つつ、クレアはバレニー諸島の近くまでやってきました。この付近はかつて〈沈まぬ岩〉が大挙して出没していたところです。クレアはたびたび探索音を発し、接近してくる者がいないか確かめつつゆっくり泳いでいきました。一度など、息を継ぎに海面へ浮上しかけたときに、中くらいの氷山が割れて水中へ落ちこんだのにびっくりし、大慌てで潜行したりもしました。それは夏の陽射しを浴びて氷が溶け、自然に崩れただけだったのですが。初めて外海へ連れていってもらう仔クジラみたいにビクビクしている自分に苦笑しつつ、それでもクレアは慎重にヒレを進めました。見知らぬ海域へ鼻先を突っこんだことに加え、何しろ相手はいつどこから襲ってくるかわからない生命なき〈岩〉のことですから、用心のうえにも用心を重ねるに越したことはありません。

不意に、だれか後方にいるような気がして振り向くと、自分と同じくらいの大きさの影が氷山の向こう側にチラッとのぞいたような気がしました。その程度の大きさと俊敏さをもつ生きものといえば、この辺りでは自分たちミンククジラとシャチしかいません。クレアはしばらくその場に凍りついたように静止し、じっと息をひそめて様子をうかがいましたが、それきりとくに動きがなかったため、注意を怠らず先に進むことにしました。

それから少し行ったところで、彼女は小さな影を見つけました。大きさからしてイルカのようでしたが、聴覚の感度はヒゲクジラより彼らのほうがはるかに優れているはずなのに、クレアの接近に気づいた様子もありません。さらにおかしなことには、そのイルカは一頭きりでした。話し相手がそばにいないとやりきれない彼らは、いつも少なくとも数頭以上が行動をともにするはずです。小型の歯持ちクジラであるイルカとは、一応〈潮吹き共通語〉で意思の疎通はできますので、クレアは同族からは得られなかった情報が入手できるかもしれないと思い、さらに近寄っていきました。

「あの、もしもし、イルカさん……」

そのイルカは主に南極付近に生息しているダンダラカマイルカのオスでした。ダンダラカマイルカは、黒い下地の上に中央がくびれた白いストライプの入った美しい模様から〝砂時計イルカ〟とも呼ばれています。たいていは彼ら小さい種族のほうからあいさつをしてくるものですが、彼はクレアに一瞥くれただけでした。彼女には、自分に向けられたそのイルカの視線にかすかな憎悪に似た感情がこもっているような気がしました。

「へっ! ミンクかい。ヒゲを生やしたチビクジラがなんだってあんな連中とつるんでやがるんだ!? だが、オレの知ったこっちゃねえ。だが、だが、自分の尾ビレの先に気をつけろよ。いずれやつらはお前らにだって歯を剥くぞ! だが、だが、だが、たとえそうでなくたって、お前らなんざ〈沈まぬ岩〉に滅ぼされちまえばいいんだ! やつならすぐそこに来てらあ!!」

オスイルカは大きさが自分の五倍もある相手に向かって投げつけるように罵り言葉を浴びせると、そのまま侮蔑の印に彼女の進路を横切って去っていきました。クレアはただ気圧されて、なにも言い返せないまま呆然と見送るばかりでした。彼女にはなぜか、彼のイルカらしからぬ元気のない後ろ姿が悲しみに打ちひしがれているように見えました。

イルカの気分が伝染したように、クレアはその場にしばしとどまってため息のような潮を吹きました。彼が何であんな言葉を口にしたのか、まったくわけがわかりません。〈共通語〉のニュアンスを受けとり違えたのかもしれませんが、ダンダラカマイルカのオスが示した侮蔑の表情は見誤りようもありませんでした。イルカがしゃべった台詞の中身をもう一度検分してみて、その最後の部分を思いだした彼女は、ハッとなりました。〈沈まぬ岩〉はすぐそこに来ている──彼は確かにそう言ったのです。

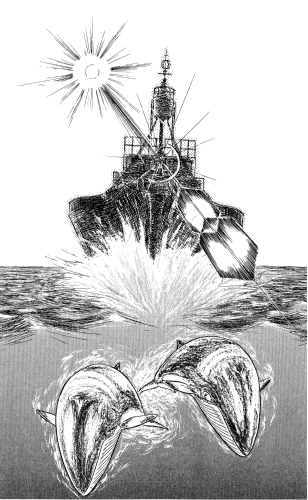

緊張が体内を素早く駆けめぐりました。ソナーを四方に発信し、こだまが返ってくるのを辛抱強く待ちます。それはものの一分で戻ってきました。こちらからだと島に重なる方向へ半マイルの距離に、疎らな海氷に混じって浮かぶ冷たい感触──でも、海底や陸地の反射とは明らかに音の質が違っています。まだ海の霞みの向こうで視覚では捉えられませんが、大きさは自分より二周りほど上でしょうか。シロナガスクジラや氷山が浮かぶのは平気にしても、こんなものが水面上に浮かんでいるのは不思議というよりぞっとします。反射音の周波数に変化はなく、微速で北東から南西へ進んでいる模様です。

ああ、どうしよう! レックスかマーゴリアに、いえ、モーリスにでもいいから対処の仕方を詳しく教わっておくべきだったかも……。いざ本物の〈沈まぬ岩〉と相対してみて、クレアは気が動転してしまいました。恥ずかしながら、とっさに考えたのはまず何より逃げることでした。しかし、ジョーイのことを思いだし、さりとてどうしたものかとオロオロしていたところ、なにかの衝撃が身体を貫きました。音波です。〈沈まぬ岩〉が獲物の位置を突きとめるべく、クジラたちのまねをして発したソナー音です。もっとも、それは彼らのものとは違い、デリカシーのない乱雑な音の固まりでした。〈岩〉にエコロケーションができるなんて!? と驚くのも束の間、こちらから確かめるまでもなく、海水をかき回す音と不気味なうなり声が耳に届いてきました。ドップラーは敵が向きを変えてこちらへ急接近していることを告げています。いまのでクレアの所在が知られてしまったのです。

クレアは波の上に伸びあがって〈沈まぬ岩〉の全身を捉えようとしました。海中の音で〝聴た〟限りでは、そばにクジラのこどもらしい影はなかったからです。しかし、距離が遠くて、彼女の視力ではその姿かたちを見定めることもできませんでした。悔しいけれど、ここはひとまず退却するしかなさそうだと、彼女は一呼吸してから潜水に入りました。

次の呼吸で浮き上がったとき、クレアは〈沈まぬ岩〉がさっきよりぐんと近づいているのを知って仰天しました。彼女は大急ぎで三回潮を吹くと、ピッチを上げて進みました。次のブローでも、その〈岩〉はぴったり彼女の後をつけていました。両者の距離もさらに縮まっています。クレアは焦りました。こうした危険が身に及んだときというのは、なかなか冷静になって状況を見極められないものです。ほどなく、〈岩〉は彼女から五〇メートル以内にまで迫りました。大陸の方向に目を転じると、パックアイスの広がりがとびこんできました。あそこまでたどり着ければ……!! ふだんはあまり長居する気になれなかった浮氷の群れが、いまのクレアには〈託児所〉の中心くらい安全なところに思われました。しかし、そこまでは少々距離がありすぎました。

彼女は死に物狂いでスピードを飛ばしながらも、ときどき前方の避難区域に目をやり、後方の追っ手に目をやりしながら、双方から自分までの距離を測りました。いまのままのペースだと、避難所へ逃げこむ前に追いつかれてしまいます。戦術を変えなければなりません。クレアはここへきてやっと、〈沈まぬ岩〉が自分の針路を読んでいることに気づきました。あと少し気づくのが遅れていたら、彼女もたいていの未経験者と同様の末路をたどっていたに違いないでしょう。彼女は次の潜水で深度を下げ、いったん目的地と反対側へコースを曲げました。おかげで敵の目測を誤らせ、少し水を開けるのに成功しました。しかし、次に海面へ浮上した際には再び距離を詰められ、おまけに大陸側への逃げ道を遮断される格好になってしまいました。相手は〈岩〉のくせにずば抜けた予測と学習の能力を備えているようです。少しばかり距離を稼げたと思っても、次に振り返ったときにはもう追いすがっているのです。

「しつこいわね、本当に!」

追いかけっこを始めてすでに四〇分以上が経過していました。〈沈まぬ岩〉はなおもしぶとくクレアに食いさがり、ジリジリと彼女との間合いを縮めていきます。あまり長時間スピードを出して泳いだため、クレアの身体はほてってきました。クジラたちの脂肪のコートは、海水から体温を奪われるのを防ぐのには便利ですが、逆に激しい運動によって発生した体熱を逃がすのには適していません。水中生活を営む彼女たちには汗腺もありません。息切れが始まり、潮吹きの間隔も短くなってきました。クジラの仲間はふだんなら動物の中でも脈拍の最も遅い部類に入るのですが、いまクレアの心臓はペンギンのように激しく打ち鳴らされていました。それなのに、〈沈まぬ岩〉のほうは一向に疲労の気配がなく、相変わらず耳障りなうなりをあげ、海面を強引に切り裂いて迫ってきます。

「まったく、バケモノだわ。やっぱり、生きものなんか、じゃ、ない……」

クレアは次第に頭がぼうっとしてきました。慣れない長時間の逃避行のせいで胸がキリキリと痛みます。尻尾の筋肉もだんだん動かすのが億劫になってきました。ジョーイの生死は確かめられませんでしたが、自分には確実に死期が迫りつつあるのを彼女は悟りました。目の前がかすんで、こどもたちの姿がおぼろげに瞼の裏に浮かびます。

「ごめんね、ジョーイ、リリ。私って、バカな母親……」

そのとき、なにか新手の物体が斜め前方から接近してくるのをクレアの耳は感知しました。大きさは彼女と同じくらい、こちらへまっしぐらに向かってきます。さっきの鯨影かしら……。彼女はその影の主が同族であれシャチであれ、まもなく自分を屠るであろうこの恐るべき敵のことを知らせなければ、と思いました。声をあげようとして、彼女はふとその影に懐かしさを覚えました。彼女はもしかしたらそれも幻ではないかと目をパチクリさせました。両者は急速に接近し、そのクジラは反転してクレアの隣に並びました。ミンクのオスでした。

「レックス!? なんで……バカな……」

「だから言ったろ? ぼくが来ても気づかないようじゃ、あの子を見つけられやしないってね」

レックスは息を弾ませながらも、いつもと変わらぬウインクを送ってきました。まったく、こんなときに……。驚き、うれしさ、安堵、怒り、悲しみ──さまざまな感情の波が入り乱れながらクレアの心に押し寄せます。しかし、いまは速度を緩めるわけにはいきませんでした。

「いいかい? 苦しくても息継ぎを我慢して、なるべくムチャクチャに針路をとって進むんだ。ぼくについてきて!」

返事をする余裕こそなけれ、クレアはなんとか先行するレックスにつき従いました。レックスは巧みにでたらめのコースをとり、〈沈まぬ岩〉を突き放しました。しかし、あと一泳ぎで安全地帯というところで、とうとうクレアは音を上げました。彼女の呼吸感覚は三分を切って赤ちゃんより短くなり、スピードもがたんと落ちていました。

返事をする余裕こそなけれ、クレアはなんとか先行するレックスにつき従いました。レックスは巧みにでたらめのコースをとり、〈沈まぬ岩〉を突き放しました。しかし、あと一泳ぎで安全地帯というところで、とうとうクレアは音を上げました。彼女の呼吸感覚は三分を切って赤ちゃんより短くなり、スピードもがたんと落ちていました。「私、もうだめ……身体が……熱くて……」

朦朧とした意識でそうつぶやくと、クレアは〈沈まぬ岩〉の左手に浮上しようとしました。多くの動物が捕食者から逃れる際にはそうするように、彼女もジグザグを描きながら逃避しましたが、数呼吸前からそのパターンは単調になりかけていました。彼女の速度に合わせて伴走しながら、レックスはなんとかペースを引き上げようと努めましたが、すでに〈岩〉の攻撃の射程内に入ったことを察しました。自分にできることはもうあと一つだけ……。彼はクレアの後ろに後退すると、「右だ、右へ行け!!」と一声叫ぶや、反射的に左へ行こうとした彼女の体を横から押しました。そして、彼女が浮上するはずだった位置に自らの背を現しました。

ズン! 鈍い衝撃が水中越しにクレアにまで伝わってきました。鮮血が噴いた潮のように飛び散ります。レックスはぎゅっと目をつぶりました。

「!? レックス!!」

異変に気づいたクレアは、すかさず彼の腹側に潜りこんで支えようとしました。

「しっかり!」

「ぼくは……もう助からない……いまのうちに……早く逃げるんだ……君まで〈岩〉の餌食になることはないさ……」

レックスはかろうじて瞼を開くと、苦しげな声でつぶやきました。背中にはクレアたちの理解を越えた強力な殺傷力を持つ〈岩〉の捕殺器官である銛が突き立てられていました。照準がクレアに定められていたので、割りこんできた彼は即死を免れたのですが、もしクレアがそのまま浮上していたら、心臓を粉々に砕かれていたことでしょう。とはいえ、レックスの背部から流れ出るおびただしい血は、彼の余命があとせいぜい一〇分ほどしかないことを告げていました。

「だめよ、あきらめちゃ!」

自らの疲れと苦しさも忘れ、クレアは懸命にレックスの身体を持ちあげようとしました。そんなことをしたって彼の生命を救えるわけなどないにもかかわらず。

「……君にはまだ話してなかったけどね……ぼくは昔、〈沈まぬ岩〉に襲われたことがあったのさ……そのとき、ぼくは一頭のメスと一緒だった……ぼくの初恋のクジラだったんだよ……こいつは、あの娘に銛を射ちこんだ……ぼくの、真横で……ぼくはなす術もなく、ただ彼女の死にゆくさまを見てるしか、なかった……こいつの邪な魔法にかかったが最後、だれも助かりはしない……でも、どうやらぼくは、君だけは救うことができたみたいだな……」

「しゃべっちゃだめ!」

「こいつらは……〈沈まぬ岩〉は……以前モーリスたちが言ったように、ぼくらの天敵として遣わされたのかもしれない……だとすれば、ぼくらは、こいつらに適応していくしかない……もしそれができなければ、大きな種族と同じように、滅びの淵に立たされたとしても、そいつは仕方のないことなのかもしれない……それが時代の流れなのかも……まあ、〈豊饒の海〉の片隅で細々となら、生き残らせてくれるかも、しれないがね……ハハ、ハ……」

「ウソよ!! 〈沈まぬ岩〉が私たちの天敵であるはずがないわ! 私たちはもう何千世代、何万世代となく、この海で暮らしてきたわ。夏が来れば南に渡り、冬になれば北へ帰る……ペアを作って、こどもを産み、育て、死ねば海の塵となる……種族のしきたりを守り、歌を歌い、歴史を語り、そこにささやかな一ページを添えて……ずっとずっとそうやって、ここで生きてきたわ! オキアミもそう、魚もそう、ペンギンだって、アザラシだって、シャチでさえ、長い目で見れば私たちとうまく折り合ってやってきたわ。ときには天変地異に見舞われることもあったけど、私たちは種族みんながヒレを携えてそれを乗り越えてきた。私たちの日々の暮らしはいつも、なにも変わりはしなかった……。それを、この平和な海を、〈沈まぬ岩〉が突然やってきて、メチャクチャにしてしまったんだわ! 大きな同胞たちを徹底的に痛めつけ、〈疫の精霊〉を招き寄せ、海を血で汚し、家族を引き裂き、私たちの伝統をひっくり返しながら、我がもの顔で泳ぎ回って……。〈岩〉たちは侵略者よ!! これが自然の変化の一部だというのなら、時代の流れだというのなら、私はもうメタ・セティなんか信じない! ええ、信じてやるもんですか! 〈岩〉の分際で、あなたの生命を奪う権利なんてないのよっ!!!」

いつになく激した口調でクレアは叫びました。周囲に泡だつ波は赤く濁り、彼女の視界を奪いました。しかし、もはやクレアにはそんなことなど気にはなりませんでした。彼女は全神経を傾け、ただ背中に触れるレックスの感触だけを感じとろうとしました。レックスは身をよじらんばかりの断末魔の苦しみに喘ぎながらも、ジョーイが行方不明になって以来ずっと元気のなかったクレアが、あきらめることをやめて生への意志をほとばしらせるさまを見て取り、ほっと心が休まるのを感じました。彼はいつもの、稚気とやさしさをたたえた笑みを力なく浮かべ、最愛のクジラを見つめました。

「……君に逢えて、よかったよ……グハッ!」

噴気孔から血の泡が激しく吹きだしました。破れた血管からあふれ出た血液がついに肺の中にまで侵入したのです。レックスの意識は、はるか下方に横たわる海の底めがけてまっすぐ沈みこむように、次第に暗闇の帳に覆われながらも、最後のメッセージを伝えようとかすかに口を動かしました。

「……坊やを……」

ヒレを動かして自ら推力を生みだすことのできなくなったレックスの身体は、クレアの背をフワリと離れました。

「レックス……!!」

クレアはあらん限りの声を絞りだして彼の名を呼ぼうとしましたが、かすれたささやきにしかなりませんでした。

肉迫する〈沈まぬ岩〉に向かって、レックスの身体はズルズルと曳かれていきました。もはや何物も映しだしてはいないであろう生気の失せた半開きの眼が、双子のこどもたちの姿を探し求めているかのように、クレアには見えました。

〈沈まぬ岩〉はその場に停止し、仕留めた獲物をたぐり寄せました。なにか細長いものが二本、上から下ろされてレックスの背中に刺さりました。海水にピリッとした苦味を感じた瞬間、弱々しく上下していたヒレが(波にあおられてそう見えていただけかもしれませんが)完全に動きをやめました。彼の身体は、尾を吊りあげられ、仰向けに頭を後ろにした格好で〈岩〉に横づけにされました。〈豊饒の海〉に闖入した冷酷な殺戮者は、屠ったクジラを捕らえたまま移動しはじめました。

クレアはパックアイスの影から一部始終を見守りました。そして、彼女の連れ合いが二度とヒレの届かぬところへ運び去られていくのを、視界の外に消えるまで見つめつづけました。海面に残された鮮やかな血の色だけが、そこでいましがた繰りひろげられた虐殺の模様を物語っていました。クジラの血には、長時間の潜水に必要な酸素をとりこむためのミオグロビンという酵素が大量に含まれており、美しいまでの深紅色をしています。しかし、あまり色の識別ができないクジラたちは、自分たちが最期に咲かせる死に花の鮮烈さを知りません。

クレアは尾を振りあげて潜ると、たどり着くのが遅すぎた浮氷群の下をノロノロと進みました。頭の中は頭上にそびえる氷山より真っ白になり、冷えきっていました。なにも考えることができませんでした。考えたくもありませんでした。こどもたちのことさえ意識の外に締めだされていました。もし彼女に流せる涙があったなら、彼女の悲しみもいくぶんかは和らげられたでしょう。しかし、クジラたちの目は海水から眼球を保護するために脂肪分が分泌されているだけで、涙を流すことはできませんでした。水中生活を送る平和な種族に涙は不要だとメタ・セティは考えたのかもしれませんが、思い切り泣くことができないのは、いまのクレアにとって恨めしいことでした。代わりに、彼女は亡夫を悼むレクイエムを歌いました。氷と氷の合間を縫って差しこむ光のカーテンに包まれて、漂い、押し流されるように身を翻しながら歌いました。

──私は歌いましょう

あなたと巡り逢えた悦びを

私は歌いましょう

あなたと次代を育んだ幸せを

私は歌いましょう

あなたを喪った悲しみを

いま、あなたは〈沈まぬ岩〉の顎門の中

その骨も肉もこの海には永遠に還らない

たとえ容を失っても

私たちの身体は水と溶け合って

いつも一緒にいられたのに

そうやって幾世代もの間

生命のつながりを感じてきたのに

あなたはただ苦しみの血で水面を染めただけ

けれど、その紅が次第に薄まっていくのが

私は寂しい……

いま、あなたは〈沈まぬ岩〉の顎門の中

その声も見目も私のもとには永遠に届かない

ならば、私は伝えましょう

あなたの心を

我が夫となる者には

温かみと機知とに富んだ眼差しを常絶やさぬように

我が息子には

水の如く自由な生き方を選ぶように

我が娘には

大切なものを護りぬく勇気を持つように

また、そうした伴侶を求めるように……

私は歌いましょう

あなたと巡り逢えた悦びを

私は歌いましょう

あなたと次代を育んだ幸せを

私は歌いましょう

あなたを喪った悲しみを

私は歌いましょう──

切なさに満ちたメロディーは滔々と流れ、白氷と寒風の下に横たわる紺碧の水を伝わって、〈豊饒の海〉の隅々にまで響きわたりました。そして、クジラたちは一頭の勇敢なオスの死を知ったのでした。