�@���ɐG������āA���̗�����܂������瓌�ւ̈���ʍs�ƂȂ�܂��B�[�C����N���オ���Ă���␅�ƁA�����Ȃ��ɐ������Ă��銦���A��疜�����}�C���̋���ȕX�����ł����ė�₳��A�O���O���Ɖ���Ă��邤���ɁA���̈ꕔ�̓t���{���g�C���A�x���K���C���Ȃǂ̑嗤������k�シ�鐨�͂̋��������ƂȂ��Ă��ӂꂾ���A��тɖL���ȊC�̖���������炵�A�ԓ��ւƓ��B���܂��B�X�̊C�̗��������˂�́A�Ƃ��ɂ͐ԓ����z���ăn���C�Ȃǁq���r�̓��X�ɂ܂œ͂����Ƃ�����܂��B

�@���△�Ғœ����̒��Ԃ͈ړ��ł���͈͂��C���ɂ���đ傫����������邽�߁A��ɂ̊C�ɏZ�ނ����̏����Ȑ������̂����̑唼�́A�悻�̊C��ł͌����Ȃ��ŗL�̎푰�ł��B����ɑ��A�N�W�������͖��b����g�����̊C���̗�������̂Ƃ����܂���B�ނ�͋G�߂̌Ăѐ��ɉ�����܂܂ɁA�q�L�`�̊C�r���Ƃ�܂����łȏ�ǂ�˔j����̂ł��B���E�ɖ�������r�C���A�_��ȃN�W�������ɂ͂₷�₷�Ə�肫�邱�Ƃ��ł��܂����B���ہA�X�ۂ�艫�������D�ރC���V�N�W���̈ꑰ�Ȃǂ́A�\�������Ɏ�ȁq�H���r�����܂��Ă��邭�炢�ł��B

�@�N���A�͂����A�N�l��̗��̒ʉߋV��ł��邱�̍��g�z���ɂ͊���Ă��܂����B��������́A�O��ɘA�����Ƃ荇�����Ԃ��Ȃ��A�P�ƍs�ł���_������Ă��܂����B�q���S�r�݂̂�Ȃ́A�ޏ�����T�Ԓx��āA�ޏ����攭���Ă��邱�Ƃ��m�炸�A�Ȃɂ��Ƃ��Ȃ�����Ȃ��Ēʂ�߂��Ă������Ƃł��傤�B�ǓƂł͂���܂������A���܂̔ޏ��͎₵���Ƃ͎v���܂���ł����B�B��̋C������̓����̂��Ƃł����A��x�͖\�����ʉ߂��o�����Ă��܂����A�A�������Ă��Ă����Έ��S�ł��B

�@��X�m���Ė\�����ɓ���ۂɂ܂�������̂́A�������킸���ɍ����Ȃ邱�Ƃł��B���傤�ǂ��̋��E������ŁA�ɕt�߂��痈���\�w�̐��ƁA��ܓx�������Ă������Ƃ��Փ˂��A�ቷ�̑O�҂̂ق�����҂̉��ɐ��肱�ފi�D�ɂȂ邽�߂ł��B��X�m�ł͐������قڐێ��Z�x���O�ł���̂ɑ��i�C���͉������܂�ł���̂ŕX�_���ł������ɂ͓���܂���j�A�������ƌĂ�邱�̐��̊O���ł͈�x�Ȃ����l�x�㏸���܂��B�r�g�ɂ��܂�Ď��b�̃R�[�g���ꖇ�����Ղ����Ƃ��Ă��A�������オ�镪�ő��E�����킯�ł��B

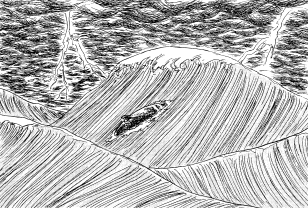

�@�ܓx���������Ă��łɒ���̋�ʂ͂͂����肵�Ă������̂́A�������������̒[����[�܂ŊD�F�̉_����ڂȂ������A�����瓌�ւƔ�Ԃ悤�ɗ���Ă����܂����B��ɕt�߂̖\�����͐�畗�̓Ƃ蕑��ŁA�J�͍~��Ȃ����A�~���Ă��፬����̍J�����E������������x�ł��B����̐������̂ɂƂ��ẮA���������Ԋ����ɑ̉���D����Ή��������Ɩ����ɂȂ肩�˂܂��A����������Ɨ₽�����ɐZ����Ċ�������ɂȂ��Ă���N�W���ɂƂ��ẮA���ɂ����ɂ�������S�z�͖��p�ł����B�ǂ������������ł����̂��A��H�̃E�~�c�o�����قƂ�ǎ����Őg�̂𑀏c����͂������A�N���N���Ƌ��]����悤�ɂ��Ĕ�т����܂����B���͏����Ȓ������Ă����Ԃ��炢�ł͖O������Ȃ��炵���A�L�яオ�鍂�g�̂����Ƃ�킯�w�̍������̂�I��ł́A�g�����ӂ��Ĕ������юU�点�܂��B�g�͔g�ŁA��Ɍ������Ă������悤�ɂ��݂�����܂��B���̊C��ł́A�e�N�W�����m�̌Z�킰�ǂ���ł͂Ȃ��X�P�[���ŁA��ƊC�Ƃ��N����N������g�ݍ��������Ă���̂ł����B

�@�N���A�͂Ƃ�����ċz�̂��߂ɔg�̃��Y���ɍ��킹�ĕ��シ��ق��́A�h��̏��Ȃ����ʉ��\���[�g���Ȑ[�ɐ����Đi�݂܂����B����ł��A�������̊Ԃ����ƈ������ɉ����������Ɠ���������͂ɋt�炢�Â���̂͂Ȃ��Ȃ�����ǂ����̂ł����B�W���[�C���s���s���ɂȂ��Ă���낭�ɉh�{�����Ă��Ȃ��������Ƃ�����A�̗͓I�ȕs���͐@���܂���ł������A�K���ɂ��o�������̂��q��S�r�̐��̒[���������߁A�����ɉ���������đ����߂ɃR�[�X�����ꂽ�Ƃ��Ă��C�ɂ���K�v�͂���܂���ł����B

�@�q���S�r�̉ď�̎�Ȋ����͈͂ƂȂ��Ă����C��𗣂�āA��T�ԗ]�肪�o�߂��܂����B�N���A�͂Ȃ����y�[�X���ێ����ĉj�������Ă��܂����B��g�Ƃ̎��v��ɂ�邩�����Ȕ�J���͂���܂������A�ӂ�̐������X�ɉ��݂𑝂��Ă����̂������Ƃ�]�T�͂܂�����܂����B�C�ۂ͈ܓx��������ɂ�āA�ЈӒn�Ȃ��ꂩ��C�܂���Ȃ���ւƕω����Ă��܂����B�g�������A�����Đ����͐����Ă����悤�ł����B

�@�����������Ă̖ڕW�́A�W���[�C��A�ꂽ�V���`�̌Q��������������Ƃł��B��X�m���Z�݂��Ƃ���V���`�͂���قǑ傪����ȉ�V�͕��ʂ��Ȃ����̂ł����A�����둊��̓q�Q�N�W���̂��ǂ���U������悤�ȕς��҂����ł��B���[���X�̕�C���J�̏،����l�����킹�Ă��A��ʂ̃V���`���̗l���ɑ������s���͊��҂ł��Ȃ��ł��傤�i�������A�����̒ʕ�ɂ����������a�҇��Ƃ����\���͂͂Ȃ͂��������ł����j�B�Ȃ�ɂ���A�\�������ł͑{���ɂ�����̂ɕs�s���Ȃ̂ŁA��������E���o���Ă����̂��Ƃ��l���悤�ƃN���A�͌��߂܂����B�������A�肪����͎v��������������̂ق��������Ă��܂����B

�@�V�Ăэr�ꂾ���܂����B���̗��̗l���ɂ́A�����Ԃ��ܓx�C��̖\���J�̖��c���v�킹����̂�����܂����B���Ɣg�Ɏ����D���Ă����J���A���𖡕��ɂ��ĉ��肱��ł����̂ł��B�C�ʂ͓��̌��̔��˂łȂ��J�̃��g�O���t�ɂ���č��_�̍r�ꋶ���l�𒉎��ɕ`�ʂ��悤�Ƃ��܂����B��Ȃ̌������̈�u���L�^�ɂƂǂ߂悤�ƑM���܂��B���̖�́A����܂ł̕��Q�̂��������͑O����ɂ����Ȃ��Ƃ���ɁA�����܂����������ăX�P�[���̍����������܂����B�J�͉J�ŁA���������Đ����悤�ƓV����̑�R�����ォ���ւƍ~�������܂��B�g�͂���ɑR���ĕό��̏p�������A�J�̍���l���������ɂ����������Ƃ��܂��B���͂Ƃ����ƁA������ɂ߂A�������������Ă͉J�Ȃ�g�Ȃ���ȂԂ�ɏo�܂����B�݂��ɑ����ł�������Ɩ����J�����l�b�̐킢�́A���̂܂ɂ����̃I�[�{�G�A�J�̃U�C���t�H���A�g�̃n�[�v�V�R�[�h�A�����ė��̃h�����̎l�d�t�ƂȂ�A����ɂ��܂˂̂ł��Ȃ����a�������炵�Ă��܂����B���\�}�C���l���ɂ킽���Ăق��ɒ��O�ƂĂȂ����̊C��ŁA�V�Ƒ�C�̈̑�ȉ��t�҂����ɂ������y�ɁA�N���A�͈�T�Ԃɋy�Ԕg���̖J�܂Ƃ��Ď����X�����̂ł����B

�@�V�Ăэr�ꂾ���܂����B���̗��̗l���ɂ́A�����Ԃ��ܓx�C��̖\���J�̖��c���v�킹����̂�����܂����B���Ɣg�Ɏ����D���Ă����J���A���𖡕��ɂ��ĉ��肱��ł����̂ł��B�C�ʂ͓��̌��̔��˂łȂ��J�̃��g�O���t�ɂ���č��_�̍r�ꋶ���l�𒉎��ɕ`�ʂ��悤�Ƃ��܂����B��Ȃ̌������̈�u���L�^�ɂƂǂ߂悤�ƑM���܂��B���̖�́A����܂ł̕��Q�̂��������͑O����ɂ����Ȃ��Ƃ���ɁA�����܂����������ăX�P�[���̍����������܂����B�J�͉J�ŁA���������Đ����悤�ƓV����̑�R�����ォ���ւƍ~�������܂��B�g�͂���ɑR���ĕό��̏p�������A�J�̍���l���������ɂ����������Ƃ��܂��B���͂Ƃ����ƁA������ɂ߂A�������������Ă͉J�Ȃ�g�Ȃ���ȂԂ�ɏo�܂����B�݂��ɑ����ł�������Ɩ����J�����l�b�̐킢�́A���̂܂ɂ����̃I�[�{�G�A�J�̃U�C���t�H���A�g�̃n�[�v�V�R�[�h�A�����ė��̃h�����̎l�d�t�ƂȂ�A����ɂ��܂˂̂ł��Ȃ����a�������炵�Ă��܂����B���\�}�C���l���ɂ킽���Ăق��ɒ��O�ƂĂȂ����̊C��ŁA�V�Ƒ�C�̈̑�ȉ��t�҂����ɂ������y�ɁA�N���A�͈�T�Ԃɋy�Ԕg���̖J�܂Ƃ��Ď����X�����̂ł����B�@���Ԃ�酉J�̒��ŕ��ڂ������ʒ��𐁂��グ�Ȃ���A�N���A��������������ł����B�s�ӂɋ������������Ǝv���ƁA���̉��ł������ȋ��ѐ����������܂����B�N�W���̊O���͐������肱�܂Ȃ��悤���C�łł������ōǂ���Ă���i�ނ�̗a����m��ʂ��ƂȂ���A���̎��C���ɂ͗���o�邲�Ƃɍ��܂�鉡�Ȗ͗l�����Ă��܂��j�A����ɍ���`����Ă���U�������Ƃ��Ċ�����d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B�������A���̐��͊O�̊C����`����Ă����Ƃ��������A���ڐS�ɔ�т���ł����悤�Ɏv���܂����B�ޏ��͈��S�Ȑ[�x�ɐ���̂��Y��āA���ɐ_�o���W�����܂����B���̂Ƃ��͂����Ƃ͂�����Ƒ������܂����B

�u�c�c���₾�c�c���ꂳ��c�c�����A�����āc�c�����c�c�v

�u�W���[�C!?�v

�@�N���A�����q�̖����ĂѕԂ��Ԃ��Ȃ��A�b�����������������Ȑ������������܂����B���̂��悤�ȉ��͂܂�����Ȃ��������̃N�W�����̔ߖł����B���S���ɏ��C���J�����������Ƌ��|�̋Ɍ��Ɋׂ��Ă܂��U�炷�⋩���A���̑��X���������Ղ��ĊC���ɂ����܂��Ă���̂ł��B�N���A�͓��̒��𗐖\�Ɉ��������ꂽ�悤�ȋ�ɂ��o���܂����B���o���}�q�����Ƃ���ʼn�����̑�g�ɂ������A�ꎞ�o�����X���������ޏ��́A�����늵��e���͂��̊C�̗��ɖ|�M����܂����B����ꓬ�̖��p���𐳂��A���̌ċz�ɕ��サ�����̂킸���ȊԂɁA�ߖ͂�������r�₦�Ă��܂����B�n�܂����Ƃ��Ɠ��������˂ȏI�����ł����B���܂̃A�N�V�f���g�̂����ŁA���q�̐��������������p���m���߂�ꂸ���܂��ł����B

�@���͐K���ڂ݂̍ŏI�y�͂��o�ĐÂ��ɋ����Ă����܂����B�d�X�������ꂱ�߂��D�F�̉_�́A�����Ԃ肩�Ɏp�������鑾�z�ɓV�̕���������đނ��܂����B�g�̂��˂�͂܂����܂��Ă��܂���ł������A���̉��₩�ȐF�����́A�X�Ɛ�Ƃ��x�z����┒�̐��E�̗̓����炷������E���ł����Ƃ������Ă��܂����B

�@�捏�̕s���Ȃł����Ƃ̂��߂ɁA�N���A�͖����ɖ\�������ʂ������g�ɐZ��C���ɂ͂Ȃ�܂���ł����B�Ȃ���T�Ԃ̒����������������A�\�����炸�̍�����Ԃ̂ق����Ђǂ����Ղ������������ł��B�ŏ��ɕ������������{���ɑ��q�̂��̂��������ǂ����A���܂ɂȂ��Ă݂�Ɛ�̊m�M�͎��Ă܂���ł����B�������A���̐؉H�l�܂������q�ɁA�N���A�͈�w�s�����������Ă��܂����B��J�̂��܂����g�̂ɕڑł��A�ǂ�ȉ��������R�炷�܂��ƒ��o�����[�_�[���Ȃ���Ɍ������܂��Ȃ���A�ޏ��͐���}���܂����B

�@���炭�i�Ƃ���ŁA�N���A�̃\�i�[�͔��g�ׂ̒����C�ʋ߂��ɉ�������Q��m�o���܂����B�I�L�A�~�̂悤�ȏ������̌Q��ł͂Ȃ��A�����Ƒ傫�ȕ��̂̏W�܂�ł��B�߂Â��ɂ�āA�N���A�̓����͌������Ȃ�܂����B���̏�Q���̐��̂���������O����A���낵���\�����ޏ��̐S���O�b�Ƃ킵�Â��݂ɂ��ĕ����܂���ł����B

�@����͂܂����������Đ��S�ȗL�l�ł����B�C���͈�ʎ��F�ɐ��܂�A���т����������̃C���J�̎��[�����̒���Y���Ă��܂����B��ɂɋ߂��g�C�ɐ�������n���W���J�}�C���J�̂��̂Ǝv���邻�̃C���J�����́A�����ǂ����Q�S�łł����B�����炭�A�s�ӂ�˂���Đˌx���M������Ԃ��Ȃ������̂ł��傤�B�ߖ̎����������Ԃ��l����ƁA����~�͂��̂̏\����������ʂ����ɐ��S���̃C���J���E���s�����Ă��܂����̂ł��B�Ȃ�Ƃ�������ׂ��P���҂ł��傤�B���̎҂����́A�������q���ȃC���J�����ɏ������C�Â��ꂸ�ɐڋ߂��A�v�����m���ɑ��̍����~�߂Ă������̂ł��B

�@����ɂ����܂������Ƃɂ́A�g�Ԃɕ����Ԏ��̂̂ǂ��Ƃ��Ă��A�����E��������������̂͂���܂���ł����B����҂̓q�Q�N�W���ɔ�ׂ���Ƃ�ɑ���Ȃ������Ȑ��������������A����҂̓q�����O�`���O�`���Ɋ��݂�������A�܂�����҂͂���Ƃ������O�����Ȃ������̏�Ԃő��₦�Ă��܂����B�I�X�����X���A�Ԃ�V����V�C���J�܂ŁA�S�߂Ȏr�����炯�����Ă��܂����B�ؒf���ꂽ��Ɠ��A�ۂ����蕂�������o���̑��������B�����͂ǂ��݂Ă��A�����H�ׂ邽�߂ɎE�����Ƃ͎v���܂���ł����B�_���_���J�}�C���J�̘b�̓E�\�ł͂Ȃ������̂ł��B

�@���ꂪ�͂����Ĕނ�̐e�ʎ푰�ɂ�����V���`�̎d�ƂȂ̂ł��傤���H�@�N���A�̎��ɂ�������ł́A�����̃O���[�v���������čs���V���`�̎��́A�W�I�̌̂��ꓪ��߁A�ǂ��l�߂Ȃ���Q�ꂩ��藣���ĕ߂炦����@�������͂��ł��B�傫�ȃN�W���̏ꍇ�ɂ͎��ė]���ĊO�������������Ďc�����Ƃ�����ł��傤���A����Ȗ��Ӗ��ȁA�E���̂��߂̎E��������ł��傤���H�@�ڂ̑O�ɍL������i�́A�������A���ꂪ�܂�����Ȃ������ł��邱�Ƃ��N���A�ɓ˂����Ă��܂����B���H���̓����̑����́A�l���̏��Ȃ������̕ۑ��H�ɂ�����A���邢�͂��ǂ��Ɏ��̌P����������ړI�ŁA��������d���߂��l�������ė]�����Ƃ��Ƃ��ɂ͂���܂����A����͎��R�̃��x������E������ʋs�E�ɂق��Ȃ�܂���ł����B���͂◝���̌��x���z���Ă��܂����B���̂�����ׂ�ȃI�X�C���J���ޏ��ɑ��ĂƂ����ԓx���ƂĂ��ӂ߂邱�Ƃ͂ł��܂���B�W���[�C�������̖����߂ȍs���R�Ɛ����������҂����Ɏ����Ă���Ǝv���ƁA�N���A�͐S���̓�����v�������܂����B

�@���܂�̂ނ����炵���ɁA�N���A�͖ڂƎ��������������Ȃ�܂����B���ہA�ڂ܂œ͂���ƁA�ӂ����Ή����Ւf�ł�����x�̒��o�̎�����ł������Ȃ炻�����Ă����ł��傤�B���߂������o���邾���̐����҂����Ȃ��������Ƃ��A�������ċ~���ł����B�N�W���ƃC���J�Ƃ͓���I�ɂ���قnj𗬂�����킯�ł͂���܂��A�ޏ��̐S�͓��e���������Ƃ��̂悤�ɐ[�������܂����B�s����X�Ɏ��̉e���肪�������Ԃ����Ă��܂����B�c�q�����̎��H�A�q���܂ʊ�r�̏o�v�A���b�N�X�̎��A�����đ������C���J�̑�ʋs�E�c�c�B�������܂�Ȃ��Ȃ����N���A�́A�\�����˔j�̔�J���ނ��Y��A�������Ɍ��̍��̎c��C��˂����ĉj�������܂����B

�u�����A�Ђǂ��c�c����Ȃ��Ƃ��āA������Ȃ�ł��Ђǂ�����c�c�v