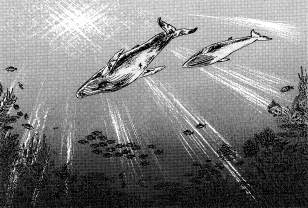

〝収獲の夏〟が終わり、季節は〝水温む秋〟に入っていました。四季を問わず海水温の冷たい南氷洋では、海面に近いほうがむしろ温度が低いくらいですが、低緯度地方の海では太陽に温められる表層の水温のほうが通常深海よりも高く、また季節に応じてかなり変化します。夏を過ぎたとはいえ、いま二頭がいる辺りの水温はもう一五度を越えていました。クジラたちは主に海の表層を移動していくので、北へ進むにしたがって水のぬくみを肌で感じます。彼らにとっては、冬は最も暖かく穏やかな季節なのです。もちろん、夏が恋しくなったら、深みへ潜って水温だけでもその気分を味わうことができますけど。

魔の海を遠ざかってから、またチェロキーのおしゃべりが復活しました。聞いているうちにクレアにもだんだんわかってきたのですが、彼の話は日常の些細なできごとを重大事件に拡張しているきらいがあるらしく、とりわけその中身が彼自身のことに及ぶと、本鯨は気づいていないのでしょうが、ややもすれば自慢めいた話になってしまうのです。クレアにとって、一頭きりの不安な探索行に比べればずっと退屈しのぎになったことは確かですが、なまじ本当のところを知らないだけに、彼の言葉をまともには信じる気になれないこともしばしばでした。ささやかな事柄を一大叙事詩に仕立てあげてしまうのも、〈歌鯨〉ならではの才能といえなくもないのでしょうが……。

チェロキーの冗舌が冴えてきたのには、一つには彼の故郷が近づいていることもありました。だれだって自分の生まれ育った海が目前に迫れば、心が浮きたつことでしょう。話の中でも、〈抱擁の海〉に関する話題がとりあげられることが自然と多くなったようです。ザトウクジラの〈託児所〉や〈学校〉の話(その中で彼は優等生でした)、日々の暮らしの中にとりこまれた歌や跳躍、主に祭日に開かれる歌比べなどの催し(彼は若いとき〈弁論大会〉に出て賞を取ったことがあるそうですが、何の賞だったかは聞きそびれました)、また、その海に住んでいるさまざまな生きものたちについて。はるかな沖合を繁殖海域にしているクレアたちミンククジラがそこで目にするのは、海の生物としては外洋を生活の場とする少数派が主だったので、チェロキーの話に登場する生きものは、クレアにとって耳新しいものばかりでした。

その豪州東側〈大郡〉(〈大郡〉といっても鯨口は五百頭ばかりで、クレアの属するロス海〈大郡〉に比べればほんの小さなものですが)の繁殖場に、二頭は間もなくさしかかろうとしていました。ほぼ南北に走る海岸線がやや西に折れ曲がったところから始まる巨大なサンゴ礁、かの有名なグレートバリアリーフこそ彼らの〈抱擁の海〉だったのです。

グレートバリアリーフ──オーストラリアの東海岸に一千マイル以上にわたって伸びる大サンゴ礁──それは、外洋の荒波から岸辺を守る巨大な防波堤であり、また、生きものが作り上げた最大級、文字どおり惑星規模の構築物です。その担い手はわずか数ミリ足らずのサンゴ虫と呼ばれる小さな無脊椎動物です。いまから二万年ほど前まで大陸沿岸を縁取っていたサンゴ礁は、その後海面の上昇と地盤の沈下に伴って、年に一.五センチという微々たる速度で成長していき、現在あるバリアリーフ(堡礁)の形となったのです。サンゴ虫はクラゲやイソギンチャクなどと同じ刺胞動物の仲間で、それらの虫たちが石灰質の骨格を共有する大きな群落を形成し、これが団地のように連なってサンゴ礁となるのです。サンゴ虫の体内にはもっと小さな褐虫藻の仲間が住みついており、家主の動物に光合成によってできた炭水化物や酸素を供給します。一方、サンゴ虫のほうは花びらのようなポリプを広げてプランクトンを捕まえ、養分の一部を藻類に回します。いわばサンゴ礁は、動物と植物との協同制作による一大芸術品なのです。さらに、たくさんの生きものたちがこのサンゴ礁を住みかとし、この偉大な芸術を鑑賞し、あるいは仕上げにヒレを貸しています。

サンゴ虫の中の藻類が成育するには十分な日光と温度が必要です。ですから、サンゴ礁が生成されるためには、透明度の高い水、年間を通して一八度を下回らない水温、その他いくつもの環境条件を生息海域がクリヤーしなければなりません。そのような試験にパスできるのは、赤道を挟んだ両側の狭い地域にある、水深三〇メートル以浅のところに限られます。〈有袋族の大陸〉の東側には暖流である東オーストラリア海流が流れており、これがグレートバリアリーフを育むのに一役買っていました。

サンゴ礁と陸地に囲まれた部分は礁湖と呼ばれ、風浪を排した浅く温暖な生きものたちの天国となっています。ここには色とりどりの熱帯魚やエビ、ウミウシ、貝などが群れ集い、絢爛豪華のにぎわいを呈しています。まさに海の宝石箱というにふさわしいところです。そこはまた、海鳥たちの巣作りの場所であり、ウミガメたちの産卵場でもあります。陸上の熱帯雨林にも引けをとらないこの多様な生命の世界は、大気中から海中へ溶けこむ二酸化炭素を大量に固定し、星全体の気候を調節するという、たいへん重要な役割を担っているのです。南の果てにある〈豊饒の海〉と、まさに対局的なこの北の〈豊潤の海〉とを見比べるとき、メタ・セティの造化の妙にだれしも感嘆を禁じえないでしょう。

ザトウクジラたちにとっても、グレートバリアリーフはとっても便利でありがたいものでした。まずそれは、赤ん坊クジラを育てるのに絶好の穏やかな浅海をもたらしました。また、延々と続く天然の防壁は、回遊のための安全な水道を提供しました。水深が浅くゴツゴツした岩礁がそこかしこに顔をのぞかせているせいか、〈沈まぬ岩〉たちも滅多にここへは入ってきませんでした。

しかし、最近はこの極彩色の世界にも変化が兆しはじめていました。長い間よそ者の侵入を拒んできたリーフの中にも、小さな〈沈まぬ岩〉が往き来するようになり、中にはサンゴの死骸を漁るものも現れました。一方、いっそのこと航行の障害を根こそぎとり払ってしまおうというのか、嵐のごとき破壊力でもって沿岸一帯に広がるサンゴ礁が丸ごと壊されたこともありました。しかし、嵐の通過した後と違って、その被害はいつまでたってもやまず、傷跡も回復することはありませんでした。陸地のほうからは濁った水が染みだしてきて、澄んだ海を好む共生体であるサンゴの健康に響きました。こうした異変に伴い、いままでバランスを保ってきた海の種族たちの関係も崩れだし、オニヒトデが異常発生してサンゴをどんどん食い荒らしていくような事態も起こってきました。南のユートピア同様、北のパラダイスにも〈沈まぬ岩〉にまつわる不吉な影が忍び寄っていたのです──。

いまクレアとチェロキーは、コバルトとエメラルドを溶かしこんだような澄みわたった海域へやってきていました。チェロキーは故郷の潮の香を嗅ぐようにうっとりと目を細めました。もっとも鼻がきかないので、さまざまな生きものの発する匂いを嗅ぎとることはできませんでしたが、その代わり、それらサンゴ礁の住生物たちの奏でる音で辺りが満ち満ちているのが、耳をすませるまでもなくわかりました。彼はもう辛抱できないというふうに、下向きになって鼻先が海底にくっつかんばかりの姿勢をとると、機嫌よく歌いはじめました。

「オオ~~、マイ カントリー ホォ~~ム! 懐かしきわが家よ! 今年もまたお前のもとへ帰ってきたぼくを、その胸に抱きとめておくれ──」

ジョーイが見つかるまで〈抱擁の海〉には戻らないと固く誓ったクレアは、無邪気に喜ぶチェロキーの姿をちょっぴりうらやましげに眺めました。そのチェロキーも、本当は〈郡〉の仲間とは行動をともにせず、クレアについていくことを決心したはずでしたけど。黙って自分のはしゃぎぶりを見つめるクレアの顔を見て、そのことを思い出したのか、彼は相変わらず上機嫌で彼女に請合いました。

「アネさん、心配要りませんよ。ここらはぼくの地元ですからね。まあ、自分で言うのもなんですけど、多少はぼくの顔が利くところですから、ジョーイのことを知らないかどうか、ちょいと仲間にあたってみましょう」

繁殖のシーズンはまだ少し先でしたが、すでにこの海域に到着しているザトウ仲間もかなりいました。中には、早くも気に入ったメスを見つけて自己紹介の歌を披露しているオスもいるようです。音の通りのよいサンゴ礁の浅い海で、それらの歌の断片や、楽しそうな話し声がクレアとチェロキーのところへも届いてきました。

それからいくらも行かないうちに、クレアたちは二頭のザトウクジラがちょうど近くを通りかかるのを見つけました。すましたように泳いでいくそのクジラたちは、ともにペアリング適齢期のメスでした。チェロキーはすかさず二頭を呼び止めました。

「マドモアゼル?」

彼女たちはその場にとどまって、オスのザトウが近づいてくるのを待ちました。

「ご機嫌よう、お嬢さん方。今日は波も風も穏やかで実にいい日和ですね」

一度は同族のメスの顔なんて見たくないと宣言したチェロキーでしたが、やはり異性には気に入られたいとみえ、とびきり気取った裏声で彼女たちに話しかけました。

「オホン、ぼくは今年一五になる(若輩と見られたくなかった彼は年齢をごまかしました)ハーベイ湾〈小郡〉出身のチェロキーという者です。目下、〈聖歌鯨〉を目標に詩歌の修行をしている身です。いままでに短編を一三編と長編を四編ばかり発表しているんですが」

二頭のザトウのメスは、彼女たちより一回り小さな同種族のオスと、その後ろに控えているさらにもう一回り小さい異種族のメスを前にして、互いに顔を見合わせました。

「私たちハーベイ湾〈小郡〉だけど、全然聞いたことないわね」

ザトウの娘たちは怪訝そうな声でそう答えると、目の前にいる風変わりな二頭連れをジロジロと見比べました。

「ハハ……まあ、ぼくは自作をあまり大っぴらに発表することはしないもんですからね」チェロキーはやや弁解じみた調子で付け加えると、本題に入りました。

「ところで、ちょっとお尋ねしたいんですが、ここにおられるミンククジラの奥さん──」クレアは両胸ビレを広げてあいさつしました。弓なりにスラリと伸びたザトウクジラのヒレに比べたら貧弱なので、少し恥ずかしかったのですが。

「──は、お気の毒に、昨年生まれの息子さんが行方知れずになって捜していらっしゃるんです。ぼくは、ザトウクジラは異種族にも親切にすべきであるとの信条から、彼女の捜索を手伝っているんです。そのこどもはシャチの群れに同行しているらしいのですが、どこかでお見かけにならなかったでしょうか?」

メスたちは二頭ともしばらく声もなく目をしばたたかせていました。お門違いのザトウクジラの繁殖場にいるミンククジラのメス、そして、そのこどもがシャチと一緒にどこかこの辺りにいるという、この軽薄そうなオスの突拍子もない話──。彼女たちがチェロキーにあまりいい印象を持たなかったとしても責められないでしょう。少なくとも、彼がペアを組むのにふさわしい魅力的なオスだと、この二頭が感じていないことだけははっきりしていました。

「さあ……」

二頭のメスは首をかしげて曖昧な返事をすると、そそくさと泳ぎ去ろうとしました。チェロキーは彼女たちの尾ビレに追いすがるように声をかけました。

「あ、あの、どうもお邪魔さま! 今度新作を発表したときはぜひお知らせしますよ!」

メスたちは返事をするでもなくそのまま泳いでいきました。途中、クレアとチェロキーのほうを盗み見るように振り返っては、クスクス笑っているのが聞こえました。そうするのが最新の流行なのか、笑うときに胸ビレを反らせて裏側の白い面を見せながら。

「……ねえ、さっきのあれ、聞いた?」

どうやら、懐かしの故郷への帰還を歌ったチェロキーの歌は、二頭のメスの耳にもしっかり届いていたようです。彼女たちのヒソヒソ話が遠ざかり、後ろ姿が青緑色の水の向こうへ消えていくのを、もの欲しそうに見送った後、クレアのほうに向き直ったチェロキーは、態度を一変させて憤激した調子で言いました。

「ねえ、だから言ったでしょ? いまどきのザトウのメスはあれだから始末に負えない。礼儀も何もあったもんじゃないんだから。おまけに、歌心ってもんが理解できないんだ、芸術のなんたるかがね。ぼくの名前を覚えているわけもないな。ああ、やだやだ!」

クレアは果たしてなんと答えたものやら考えあぐねていましたが、ここは気にしないよう彼をなだめるのが精一杯でした。

「私たちの〈郡〉だって最近は似たようなものよ。〈沈まぬ岩〉がやってきたころから、若い世代のクジラたちは昔ほどよそのクジラに対して気安くなくなったわ」

「さ、あんな連中のことなんか忘れて行きましょ、行きましょ」

クレアとチェロキーは娘たちが去った方角とは別の針路をとって先へ進みました。

クレアとチェロキーは娘たちが去った方角とは別の針路をとって先へ進みました。周囲に合わせて白黒や地味な褐色のファッションが多い南氷洋と違い、実に多彩な色や模様で着飾った生きものたちを横目で見ながら、クレアは思いました。レックスがこの光景を目にしたら、どんなふうに表現するかしら? きっと、これを教材としてプログラムを組むには、一生かけても時間が足りないってぼやくに違いないわね……。

二頭はいくつかの岬を迂回し、島々をめぐり、狭い海峡をくぐり抜けて、ほどなくチェロキーの〈小郡〉が主な持ち場にしているハーベイ湾の奥に着きました。ハーベイ湾はフレイザー島と大陸とに挟まれた、水深一〇メートルほどの静かな入江です。島からは海岸線と平行にリーフが伸びているため、一つの内海を形成する格好になっています。

豪州東側〈大郡〉の中でも最も緯度の高い側にいるチェロキーの〈小郡〉は、〈豊饒の海〉を出るのが遅いらしく、先に帰省している組は出産を控えたメスのほかにはたいしていませんでした。独りぼっちで大勢の異種族のクジラの中に混じっているのはどうも肩身が狭いので、頭数がそれほど多くないのはクレアとしてはありがたいことでしたが。チェロキーはその疎らな群れの中に顔見知りを見つけたらしく、急いで泳ぎ寄りました。

「おおい、パクシー! パクシーじゃないか! ちょっと相談なんだけど──」

そのチェロキーよりやや大柄なオスは、声の主のほうを振り返ってニヤリと笑いました(若き〈歌鯨〉に対する尊敬の念がこもっているようにはあまり見えない笑い方でしたが)。

「お、だれかと思えばチビのチェロスケじゃねえか。この夏たらふく食って少しは背が伸びたかね?」

せっかく親しみをこめてあいさつしたのに、出鼻を挫かれてチェロキーはムッとしました。

「ああ、おかげさまでね」

「で、どうだい? ちっとはメスの子に振り向いてもらえるような歌が歌えるようになったのか?」

「余計なお世話だ!」

チェロキーは嫌味な友鯨にたちまち尋ねる気をなくしましたが、相手のオスのほうは彼の後ろに控えているクレアに気づいて目を向けました。

「おやおや、こいつは驚いた。まさかミンクのGFたあね。まあ、いつまでも成長しないお前にゃお似合いだわな」

チェロキーはカンカンになって怒鳴りました。

「うるさいっ! お前なんかにとやかく言われる筋合いはないぞ!!」

彼はそれ以上何も言わずに、クレアを引っ張って口の悪い悪友のもとを離れました。

「おい、何か訊くことがあったんじゃねえのか?」

後ろでパクシーがしゃべっているのが聞こえましたが、チェロキーは返事もせずにどんどん進みました。クレアは黙って彼に連れられるままに泳ぎました。

「あいつはね、ラグよりも不潔でいやらしいやつなんだ」

それからしばらくの間、チェロキーの憤慨が収まる気配は一向にありませんでした。ザトウクジラの場合、おとなのオスの体長は一三メートルを越えるので、一二メートルそこそこしかない彼は確かにかなり小柄なほうです。ナガスクジラ類の中では、ザトウクジラは最もでっぷりした体格をしていますが、彼は身の丈ばかりでなく、胴回りも他のオスに比べると細めでした。恰幅のいいオスのほうがよく響く低音が出せるため、歌が上手いと言われていることもあり、ザトウのメスたちの間では、大柄で太めのオスのほうが人気が高いようです。ミンククジラのクレアの目には、彼くらいの体格で別にちょうどいいくらいに映りますが……。

クレアは黙りこんだままうつむいているチェロキーを見て、今度こそ本当にどう声をかけたらよいものか悩みました。彼がときどきチラッとこちらを見やる視線には、どこか後ろめたさが感じられました。

「ねえ、チェロキー。私、思うんだけど、ジョーイはこちらには来なかったんじゃないかしら? シャチの大群がやってきたら、それもミンクのこども同伴だったりなんかしたら、きっとみんなびっくりして大騒ぎになってるはずよ。だけど、そんな事件が起きた気配はないし、私を見るあなたの仲間の反応からしても、私たちより前にあの子がここへ到着していたとは思えないわ。ジョーイはたぶん、タスマン海を抜けてから東へ向かったんだと思うわ」

チェロキーはクレアの顔色をうかがうように見上げましたが、彼女の言葉が本心からのもので、何も自分のことを勘繰ってなどいないのを知ると、ややほっとしたようにうなずきました。

二頭はハーベイ湾の北東に開く出口、グレートバリアリーフの南端にあたるフレーザー島の北の岬まで引き返しました。チェロキーはやってきたときとは裏腹にすっかりしょげ返って見えました。

「ごめんよ、アネさん。力になれなくて」

しょんぼりして謝るチェロキーに、クレアは首を振って言いました。「ううん、そんなことないわ。ここまで一緒につきあってくれただけでもとてもうれしかった。あなたには本当に感謝してるわ。ありがとう」

クレアはそこでチェロキーと別れるつもりで泳ぎ去ろうとしたのですが、彼はまだ彼女の後ろから離れようとしません。

「ねえ、せっかく〈抱擁の海〉に戻ってきたんだし、やっぱりあなたは引き返したほうがいいわ。そして、ちゃんとしたガールフレンドを見つけなさいな」

そう言って、クレアは横に並んで泳ぐ若いザトウクジラを諌めようとしましたが、チェロキーのほうは半ばやけくそ気味にきっぱり首を振りました。

「始めに言ったでしょ。同族のメスは懲り懲りだって。少なくとも、今年中はペアを組む気はないすよ」

「ペアを作らないにしたって、あそこはあなたの故郷なんでしょ?」

チェロキーは後にしてきたサンゴの海をもう一度振り返って、恨めしげに一言つぶやきました。

「故郷ってのはね、〝遠きにありて想うもの〟なんすよ」