その代わりというわけではありませんが、秋を迎えて北半球へ移動する各種の渡り鳥をときおり見かけるようになりました。この時期、夏の間をオーストラリア大陸やニュージーランド、タスマニア島、その他のオセアニアの島々で過ごした鳥たちは、冬の訪れを前に赤道を越えて東アジア方面へ向かいます。〈表〉の半球が冬のときは、〈裏〉の半球は反対に夏になっているので、渡り鳥たちは年に二度のサマーバカンスを楽しめるわけです。そうはいっても、半年の時差を持つ夏の国を往復する旅は決して楽なものではありません。危険を冒して何千マイルもの長距離を飛び続けなくてはならないのです。嵐に遭って仲間とはぐれたり、敵に襲われたり、目的地を前に力尽きたりして、初めて渡りを経験する幼鳥の多くが脱落します。

空の鳥たちの大旅行は、ちょうど海のクジラたちの回遊に似ています。彼らはだだっ広い海の真上で途中休む場所もないので、たまに水面に浮かんでいるクジラを見かけると、その広い背中を拝借して一休みすることもあります。そんなときは、クジラたちも同じ旅行者仲間として、気兼ねなく彼らに翼を休めさせてあげます。鳥たちは休憩料として、クジラの皮膚につく寄生虫を取ってやったりもします。中には、故意にか間違えてか、彼らの皮膚自体をついばむ者もありますが。

渡り鳥はクジラ以外に、〈沈まぬ岩〉も休み場として利用することがあります。〈岩〉の多くは、鳥たちに対してはそれほど危害を加えようとはしません。カモメの仲間などは、わざわざ魚を獲る〈沈まぬ岩〉におこぼれをもらおうとたかるくらいです。しかし、海鳥も餌を捕りに潜るとき、〈ゴースト〉にかかって溺れ死ぬことがよくありますし、岬や島には夜になるとまばゆい光を発する〈偽の太陽〉があって(それは海上の〈岩〉たちに信号を送っているらしいのですが)、霧がかかって視界が悪い日などは、鳥たちはその光に吸い寄せられるように激突して絶命する場合があります。鳥たちを惑わす死の罠はそればかりではありません。波間に漂っている小さな粒状をした〈ニセアミ〉がそれです。毒が入っているとも知らずご馳走と思いこんで〈ニセアミ〉を飲みこんでしまった大勢の若鳥が、北の夏の国を生前に目にすることなく、死体となってからその浜辺に打ち上げられています。

クレアたちも、潮を吹きに水面に上がったとき、渡り鳥が編隊を組んで二頭の背の上に影を落としていくのを幾度か目にしました。鳥たちは彼女たちの針路と直角に交わる方向、北をめざして真っすぐに飛んでいきました。いまごろになって渡るのはすでに後陣に属する鳥たちでしたが、その中にはいろんな種族が含まれていました。鳥の種類によって群れの形態はさまざまで、きちんとV字型の隊列をなしていく鳥もいれば(この形は空気の抵抗を減らすのに都合がよく、クジラたちも水中で応用しています)、ポツポツと離れ離れに一羽ずつ飛んだり、ゴチャッと団子状に固まって渡る鳥もいます。また、彼らの飛び方も、波間のすぐ上をジグザグを描いて滑空していく者から、はるか高空の気流に乗って飛ぶ者までいろいろです。タスマン海を渡っていく種類には、例えば陸鳥のアマツバメなどがいます。鳥たちの中でも並外れて速く飛べる彼らは、北の国へ着いてから卵を産み、雛を育てます。一方、ほとんどの時間を海上で生活しているミズナギドリの仲間は、〈表〉が夏の時期に繁殖し、雛が巣立ってから渡りに入ります。

チェロキーはときどき頭上を見上げて、「いいなあ。空を飛んでいけばどこへだってあっという間に着いちゃうもんなあ」とつぶやくことがありました。

クレアは彼とは違う意味で鳥たちをうらやみました。空からだったら、すぐにジョーイの居所をつかめるだろうに……。

クレアたち二頭がちょうど〈有袋種族の大陸〉と〈白き雲の棚引く島々〉との中間辺りにいたときのことです。とりあえずここまでやってきたはいいものの、この先どちらの方角へ進むかが問題でした。少しでも見当違いの針路をとれば、ジョーイを連れたシャチたちを見つけだすことはますます不可能になってしまうでしょう。海流の狭間にあたる流れのほとんどないその海域で、二頭はしばし泳ぐのをやめて身を浮かべました。

「さて、アネさん。どうしようか?」

「ううん……」

クレアは瞼を閉じて心を鎮め、ジョーイがいる方角を感じとろうとしました。息子の声がほんのかすかに聞こえるような気がしますが、わかるのはそれがどんどん遠ざかっていくということだけでした。

不意に、バサバサという音とともに鳥の大群が飛来しました。ハイイロミズナギドリの群れでした。広げると一メートル近くになる長い翼を持つ彼らは、滑空に素早いはばたきを交えて日がな一日海面上を飛んで暮らし、魚群を見つけると巧みに潜水して獲物を捕らえます。好物はイワシなどの小魚やイカ、アミなどです。彼らは繁殖地のニュージーランドを出て、赤道を挟んで対称的な位置にある北半球側の避寒地へおもむく途中でした。

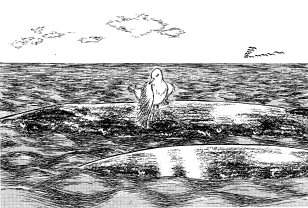

群れの主力部隊が通り過ぎた後、バラバラと遅れた鳥たちがそれに続きました。その中の一羽が、二頭のクジラのいる海面めがけてさっと降りてきました。クレアはジョーイの呼び声に意識を集中しようとして雑音を締め出していたため、鳥の羽音に気づきませんでした。チェロキーが見ている前で、そのハイイロミズナギドリは、じっとしたまま動かないクレアの黒く艶光りした背中へ舞い降りました。

「チョット一休ミサセテクダサイナ」

北へ南へとあちこち飛びまわっている鳥たちは見聞も広く、行く先々で出会う種々の動物の言葉が話せます。〈潮吹き共通語〉も知っているとこういうときに便利なので(もっとも、ミズナギドリなどの場合、休もうと思えば水面に浮かんでいることもできるのですが)、日常会話程度なら楽にこなせます。

背中に鳥がとまっても、クレアはまだ気づかずに静止していました。ミズナギドリが片翼を広げて羽繕いをしようとしたとき、クレアはいきなり「ああ、だめだわ!!」と叫んで身じろぎしました。鳥はびっくりして飛び上がると、隣に身を並べていたチェロキーの背中に場所を移しました。

「驚カサナイデヨ、くじらサン」

ハイイロミズナギドリは甲高い声でクレアに向かって文句を言いました。それでも、休ませてもらっている手前もあってか、それ以上は非難しませんでしたが。

「マア、アタシニハざとうくじらノホウガ足場ニ向イテルシ、しらみガイッパイイルカラ具合ガイイケドネ」

クジラたちの皮膚には、フジツボやカメノテ、クジラジラミなどいろいろな外部寄生虫が住みついています。それらの寄生虫は、とりわけチェロキーたちザトウクジラやセミクジラ、コククジラなど、沿岸を好みそれほど泳ぎが速くない種族に多く、あるザトウクジラ(ラグのことかもしれません)は五百キロ近いフジツボを装っていたという話もあります。このうちクジラジラミは、シラミといっても陸上にいる昆虫の仲間ではなく、動くことのできない同居者のフジツボと近縁の甲殻類の一種です。彼らは別にクジラの血を吸っているわけではなく、巨大な生きた海中アパートに間借りしているだけにすぎません。クジラジラミたちは振り落とされないように、フジツボの周りやヒレの根元、傷跡の溝の隙間などを住まいに定めています。海鳥たちにしてみれば、彼らはいわば波間で揺れる大テーブルの上の珍味の肴というわけです。

チェロキーは鳥を無視してクレアに訊きました。「わかったのかい?」

クレアは首を横に振ると、気落ちした声で言いました。

「どんどん私たちの居場所から離れているみたい。それに、どちらの方角にいるかがはっきりしないの……」

ハイイロミズナギドリは二頭の会話を聞かぬふりをして、羽繕いの続きを始めました。クジラたちが通常の回遊コースと違った場所にいることや、二頭が珍しい異種族同士の組み合わせであることに、彼女も気づいていましたが、クレアの奇妙な振る舞いも含め、特別な関心を払ったりはしませんでした。たまにピットインさせてもらうだけの関係でしかない相手のことを、あれこれ詮索してみても始まりません。

クレアはそこで初めて、チェロキーの背中にとまっている海鳥に目をとめました。翼を持つ種族に対する憧憬の念が再びこみ上げてきました。クレアはそのミズナギドリに向かって思いきって話しかけることにしました。

「鳥さん、鳥さん。私の背中の虫を捕らせてあげますから、一つお願いを聞いてくれない?」

「アタシトシテハ、アンタヨリコッチノホウガアリガタインダケドナ」

クレアの申し出に対して、ミズナギドリはチェロキーのこぶの縁についていたクジラジラミを凝視しながら答えました。

「へいへい、どうぞご勝手に。そんなもん食ってどこがうまいのかね」

チェロキーとしては、上に乗っているふてぶてしい虫好きの鳥はどうも虫が好かなかったのですが、食客として受け入れることをしぶしぶ承知しました。

「ソレデ、何ヲスレバイイノ?」

「私、実はこどもを捜しているんだけど、シャチの群れと一緒にいるらしいの。もし、鳥さんが空から発見できるようなら、その場所を教えてほしいんだけど」

鳥たちの多くは視力がたいへん優れているので、よっぽど遠くへ離れてしまわない限り、彼女なら上空から息子を捜すこともできるのではないかと、クレアは考えたのです。ミズナギドリは先が鉤状に曲がったくちばしでシラミをついばみながら、黙ってクレアの話に耳を傾けました。彼女は、このミンククジラは気が変なのではないかと思いましたが、顔には出しませんでした。すでに交換条件を飲んで、いえ、食べてしまいましたから。

ハイイロミズナギドリは不平も言わずにさっとチェロキーの背中から飛びたちました。彼女は一度輪を描いて二頭の上を旋回すると、そのまま連なる波頭の彼方へ姿を消しました。

「アネさん、あんな意地汚い鳥なんか信用なるかね?」

「まあ、黙って待ちましょう」

半信半疑のチェロキーに、クレアはミズナギドリの飛んでいった方向を見やりながら言いました。ともかく、いまは彼女が有益な情報を届けてくれることを祈るしかありません。

クレアたちが三回潮を吹き終わったところで、ハイイロミズナギドリは二頭のもとへ帰投しました。彼女は今度もチェロキーの背の上に降り立つと、悠々と身だしなみを整え始めました。鳥の表情が読めないので、果たしてジョーイたちは見つかったのだろうかと、クレアはヤキモキしましたが、彼女の機嫌を損ねてはよくないと思い、鳥のほうから口を開くのを辛抱して待ちました。しかし、チェロキーは、また虫をつつきだしたミズナギドリにしびれを切らして怒鳴りました。

クレアたちが三回潮を吹き終わったところで、ハイイロミズナギドリは二頭のもとへ帰投しました。彼女は今度もチェロキーの背の上に降り立つと、悠々と身だしなみを整え始めました。鳥の表情が読めないので、果たしてジョーイたちは見つかったのだろうかと、クレアはヤキモキしましたが、彼女の機嫌を損ねてはよくないと思い、鳥のほうから口を開くのを辛抱して待ちました。しかし、チェロキーは、また虫をつつきだしたミズナギドリにしびれを切らして怒鳴りました。「おい、どうなんだ!? 見つけたのか、違うのか?」

「マア、ソンナニ急カサナイデヨ。息ヲ切ラシテ戻ッテキテアゲタンダカラ」

ハイイロミズナギドリは、全然疲れた様子もないのにそううそぶくと、シラミをあらかたやっつけてしまったので、今度は潮を吹く休憩所兼簡易食堂の古い表皮をつまみだしました。その横柄な態度に、チェロキーは彼女が本当にクレアに頼まれたとおりに捜索してきたのかどうかいぶかりました。彼はミズナギドリに疑いの目を向けながら、つっけんどんに詰問しました。

「ちゃんと捜してきたのか? ぼくらのことをバカにして、いい加減な嘘をつくつもりじゃないだろうな!?」

ミズナギドリは彼のいちゃもんを知らんぷりして聞き流しました。いまやクジラたちの欲しがっている情報を握っているので、鳥はチェロキーの背中をわがもの顔に歩きまわりました。

「アイタタッ! それは古い皮じゃないよ、まだ新しい皮だよ! 神経が通ってるよ!」

「アラ、ゴメンアソバセ」

鳥は悪びれたふうもなく、また古い皮を探しだしました。

「もうそろそろいいだろう? いったいシャチの群れを見つけたのかい? それともあんた、連中の肩を持つ気かい?」

「ソンナコトナイワヨ。アンタタチハ足場ニナッテクレルシ、虫モ分ケテクレルケド、アノ歯くじらハソンナ親切ジャナイシ、第一危ナイカラネ。マアデモ、しらみダラケノざとうくじらノ皮ヲ残シテオイテクレルンナラ、考エナイデモナイケド」

チェロキーは水の中へ急速潜行しましたが、それより一寸早くミズナギドリは飛び上がりました。甲高い笑い声をあげてからかう鳥に、チェロキーは地団太を踏んで(といっても地面はありませんが)悔しがりながら抗議しました。

「こら、ずるいぞ! 教えない気なら、もう二度とお前らの仲間には背中を貸してやらないからな!」

ハイイロミズナギドリは、カンカンになって怒るチェロキーを無視し、クレアに向かって言いました。

「真ッスグ東ヘオ行キ。ズットズット真ッスグヨ。ソウスレバ、危険ナ黒イ小旗ノ行列ガ風ニナビイテイルノニ行キ会ウヨ」

「真っすぐ東ね。わかったわ、ありがとう」

鳥はそのまま二頭の周囲を三回めぐると、仲間が過ぎ去った方角を差して飛んでいきました。最後にもう一度、けたたましい笑い声を残して。

「セイゼイオ大事ニ。キャラキャラ」

波間を縫うように滑空していく海鳥の姿が黒い点となって消えるまで見送ると、クレアはすぐに視線を東方に転じました。

「この海の向こうにジョーイがいるのね……」