グレートバリアリーフを出てから途絶えがちだったチェロキーのおしゃべりも、ようやく本調子を取り戻しました。ただ、以前とは異なり、〈小郡〉での彼の身辺にまつわる話題は口にしなくなりました。彼がそのことにあまり触れたくないようだったので、クレアもあえて問わないことにしました。チェロキーは鼻歌を口ずさむこともやめました。

途中、クレアたちはロス海〈大郡〉の回遊コースとの交差点にさしかかりました。アンやリリたちはまだここを通っていないはずです。クレアは〈抱擁の海〉のある北を見、次いで娘たちがいままさにこちらへ向かってきている南のほうを見やりました。そして、逃げるようにその場を離れました。一目リリに会っていってもいいのではないか……という声が耳の内で聞こえましたが、彼女は頭を振ってその考えを押し退けました。

ある晩、クレアは夢を見ました。ジョーイの夢でした。ところが、せっかく息子が登場したというのに、状況設定がよくありませんでした。夢の中のジョーイは、得体の知れない敵から必死で逃れようとしていました。モヤモヤした水霞の向こうから、何かとてつもなく大きなものが彼に向かって迫ってきました。巨大な影はズンズン近づいてきて、もう少しでその正体があらわになるというときに、クレアはにわかに背筋の凍るような戦慄を覚えました。

「ジョーイッ!!」

「ど、どうしました、アネさん!?」

クレアのうわごとに、半分眠っていたチェロキーも起こされました。クレアは目が覚めていまの情景が夢だとわかると、ほっと安堵のため息をつきました。

「なんでもないわ。ただの夢……」

東への航海では、タスマン海を抜けた辺りでセッパリイルカの小さな群れと遭遇した以外、クジラ仲間は一度も見かけませんでした。幾日も幾日も広大無辺の海を泳ぎ続ける中で、クレアたちは自らの存在の矮小さをひしと感じました。動物界で最大を誇るクジラ族も、この海の広さを前にしてはイワシと大差ありません。そんなとき、クレアはそばにチェロキーがいてくれることをありがたいと思いました。

一方で、毎日彼の似たような話を聞かされるのにもそろそろ飽きてきました。初対面の相手ならともかく、一月も行動をともにすれば、彼が少なくとも高尚な〈詩鯨〉でないことくらい、だれだって見抜けます。前にチェロキーは、エスコートしたメスを別のオスに横取りされたと言っていましたが、クレアが思うに、そのメスが乗り換えた理由の中には、彼のおしゃべりにうんざりした部分も多少はあったのではないでしょうか。

クレアとしては、チェロキーを傷つけることは避けたかったので、せめて話のワンパターン化から脱却してもらおうと、努めて彼を褒めそやすような口ぶりで促しました。

「ねえ、チェロキー。あなたのお話はすごくおもしろくてためになるんだけど、たまにはちょっと趣向を変えたお話が聞きたいな。私の〈郡〉にはマーゴリアという名前の〈語り手〉がいて、物語を話すのがとっても上手なのよ。あなたたちの種族もいろいろな物語を持っているんでしょ? 一つお話ししてくださらない? そう、胸を打つようなのを……」

チェロキーはクレアにおだてられてすっかり上機嫌でしたが、〈語り手〉とも縁の深い〈歌鯨〉を自称しながら、彼は物語の知識をあまり持ち合わせていませんでした。それでも、彼女の注文に応えるべく、頭の中にある散らかりっぱなしの手狭な書庫を懸命に引っかきまわしました。

「ううん、胸を打つようなの、か。難しいリクエストだな……。それじゃあ、これはぼくらの間じゃポピュラーな物語なんだけど、よそのクジラ族には伝わってないだろうからね。世界でただ一頭、空を翔んだクジラの話をしよう」

南洋の澄みきった海を日の光は底まで貫き通し、きらびやかなサンゴの枝々を浮かび上がらせました。水面に映る太陽は、千々に分裂しては合体することを繰り返しています。八千万マイル彼方から照らされるスポットライトを浴びながら、生命の彩るステージの上で、チェロキーはクレアの意向に沿って静かに語り始めました。

『空を翔んだクジラの物語』

「──それはまだ、ぼくらザトウクジラ一族が天空に向けて躍りあがる喜びを知らなかったころのことだ。もちろん、こどもたちはたまにふざけて水面から身を乗りだして水飛沫を上げることはあったけど、だれもそれをおとながやるにふさわしいことだとは思っていなかった。しかし、そんな中で一頭だけ例外がいた。

「フラップというのがそのクジラの名前だった。生まれつき彼は、身体つきの割りに他のクジラと比べて胸ビレが長かった。小さいころからフラップはブリーチングが好きで、友鯨と跳び比べをしたときでもいちばん高く跳ぶことができた。それでも、乳離れをした後は、みんないつまでも赤ん坊みたいには遊ばなくなる。フラップも大きくなったら、未練がなかったわけじゃないんだが、やっぱり跳ぶのをやめた。いつまでも跳んだり跳ねたりしていたらみっともないし、おとなになったら身体が重くなってとてもジャンプなんてできっこないと、親にも言われたからだ。

「まもなく、フラップも成鯨を迎える歳になった。あるとき、彼は潮を吹きに海面に浮上し、そのまま何気なく空を見上げていた。ふと、何かが波の上を滑るようにして彼のほうに近づいてきた。アホウドリだった。翼の端から端まで三メートルはあるでかいやつだ。すらっとした長い翼を真っすぐ伸ばして、はばたきもせずに海上を悠然と飛んでいた。鳥はフラップのすぐそばを掠め過ぎた。十文字の鳥の陰が彼の背中をなめていった。一瞬、鳥のちんまりした円い目と彼の目が合った。その目は『空は自由だ』と語っていた。ときどき右に左に身体を傾けるようにしながら、アホウドリはやってきたときと同じように、あっという間に彼との距離を隔てていった。

「翻ってフラップは自分の胸ビレに目をやった。白黒の斑が、さっきのアホウドリの羽毛に似ているように思えた。彼は水面を割って空へ向かって伸び上がった。上半身だけでも空中にとどまっていられたのはほんの一〇秒足らずだったが、フラップは風を肌に感じた。一〇年も前の無邪気なこども時代の感覚を、身体はまだ覚えていた。いま、成長したフラップは、改めて空を飛びたいという想いに焦がれた。

「大きくなれば体重が増えてどうせ跳べやしないという親たちの先入観は、実際には正しくなかった。おとなが跳べないのは、彼らに跳ぶことに対するためらいがあったからだ。いまさらそんなこどもじみたこと……というあざけりの念があったせいかもしれない。成鯨してたくましくなった分、水面上に身体を持ち上げる力は十分あった。だから、おとなになっても、赤ん坊クジラに負けず、ほとんど全身を空中に現すことができたんだ。

「問題は、ほとんどであって完全にじゃなかったこと、そして、持ち上げるだけの力しかなかったことだ。クジラがいうところの〝飛ぶ〟は、しょせん水面でボチャボチャ跳ねるだけのことであって、鳥たちが大空を自由自在に飛翔するのとは次元が違った。フラップの願いは、まさしく鳥のごとく空を〝翔ぶ〟ことだった。

「フラップは仲間の間では小柄なほうだったが、尾の筋肉は固く引き締まっていて泳ぎも速かったし、ケンカも強かった。こども時分、彼より一回りでかいガキ大将を尻尾でしたたか打ち据えて泣かしたこともあったくらいだ。何より、彼の胸ビレは五メートルに届くほど長くて、きれいな弓なりの曲線を描いていた。それは確かにアホウドリの翼を彷彿とさせた。ぼくらがジャンプするときは尾ビレのほうを使って、胸ビレは方向転換の際に舵をとったり安定性を保つ役割を果たすだけなんだけど、フラップは自分の長い個性的な胸ビレでもって、なんとか空を翔ぶことはできないものかと思案した──」

ここでチェロキーは横道に逸れて、「ぼくは彼と体格が似てるんだぜ」と言って自分の胸ビレをクレアに見せびらかしました。ううん、そうねえ……若干長めに見えなくもないけど……。でも、どちらかというと、チェロキーは自分の体格が小さめなことにコンプレックスを抱いているから、フラップに親近感を寄せているんじゃないかな、とクレアは思いました。もちろん、口には出しませんでしたけど。

「──ええと、どこだっけ? そうそう、フラップはそう考えた。彼は仲間と離れて飛び方について一頭研究するようになった。鳥たちが飛ぶのを観察し、いろいろと工夫して練習してみた。まだ彼自身にも恥ずかしい気持ちがあったので、他のクジラたちには知られたくなかったんだけど、彼が水面に落ちるときの音は海域中にとどろいたので、否応なしに〈郡〉中の仲間たちの耳に入ることになった。

「『いい歳をして恥ずかしいと思わないのか?』

「『ガキじゃあるまいし』

「『いやあね』

「『あいつはちょっとここ(ヒレで頭を指して)がおかしいのさ』

「〈郡〉の者たちはいっせいにフラップのことを非難し始めた。彼がそばを通ると、コソコソと盗み見しながら陰口を言ったり、彼に何かを尋ねられても意地悪をして知らんぷりした。年配のクジラは、そんな幼稚なまねをするもんじゃないと言ってフラップを諌めようとしたが、彼が耳を貸さないものだから、やがて〈郡〉の正規のメンバーとして認めなくなった。年頃の若いメスたちは彼のことを笑い、近寄ろうとしなかった。

「始めのうち、フラップはバカにした者をお返しに殴ってやったが、だれもが白い目で彼のことを見るようになると、さすがに全員を相手にするわけにもいかず、もう他のクジラのことは無視することにした。いつか本当に空を飛べる日が来たら、みんなを見返してやればいい……と、悔しさを呑みこんだんだ。何回か〈小郡〉を移ったりもしたが、噂はすぐに広まった。彼は仲間との接触を断って、ひたすら空を飛ぶ方法の研究に打ちこんだ。

「ある年の回遊途上でのことだ。フラップのコースは、ぼくらが通ったとこと同じように渡り鳥が頻繁に往来したから、彼はよくそこにとどまって鳥たちの飛ぶ様を観察していた。ちょうど一群のアジサシが彼の頭上を通過していくところだった。〈裏〉の繁殖地へ戻るその大きな群れを見送った後、ふと反対方向に目をやると、一羽だけ仲間にとり残されているのが目に入った。そのアジサシは仲間の後を懸命に追おうとしていたが、羽根を故障しているのか、飛び方が少しおかしかった。アジサシがいまにも海に落っこちそうだったので、フラップは声をかけた。

「『アジサシさん、ぼくの背中を貸してあげるから、よかったらちょっと休んでいったらどうだい?』

「アジサシは向きを変えるとフラップめざして降下し、彼の背中へとまった。

「『アリガトウ、親切ナくじらサン』

「フラップはクジラ仲間に滅多に礼を言われたことがないので、ちょっぴり照れた。

「『鳥さんたちはいいねえ、空を自由に飛べて。世界中をあちこち訪ねまわったり、高いところから海の上や陸の景色を眺められたら、さぞかし気分がいいだろうに』

「『ソンナコトモナイデスヨ』細く尖ったくちばしで片翼の調子を見るように羽を梳きながら、アジサシは言った。『私タチモ好キデ飛ンデイルワケジャナイシ』

「『そうかな? 君らが空を飛んでいるのを見ると、とても気持ちよさそうだけどなあ』

「『ソリャ、傍目ニハソウ映ルノカモシレナイケド、空デ生キテイクノハ結構タイヘンナコトナンデスヨ。普段ハ飛ブノニ支障ガナクテモ、私ミタイニチョット怪我ヲスルト無理ガクルシ、ソウデナクテモ長時間飛ビ続ケルノハシンドイシ。カトイッテ、飛ビ続ケナイワケニハイカナインデスカラ。何シロ、季節ゴトノ渡リヲ乗リキレルカ否カハ、私タチノ生死ニ関ワルコトデスカラネ。私カラスレバ、海ニ住ムくじらサンタチノホウガ、羽根ヲ動カサナクテスムシ、落チル心配モナイカラウラヤマシイクライデスヨ』

「『ぼくらだって回遊はするし、ヒレを動かしてなきゃならないよ。いつ溺れ死ぬかもわからないし。それに、なんといっても水の中は不自由だよ。たとえしんどくてもいいから、空を自由に飛んでみたいなあ』

「フラップは遠くを見るような目つきでつぶやくと、シュウッとかすれた音を立てて潮を吹いた。アジサシは噴気孔のそばから離れると、鳥をうらやましがる変わったクジラをおもしろそうに眺めた。けれども、あまりのんびりしている時間はないので、数度はばたきをして羽根の具合を確かめた。

「『もう行っちゃうのかい?』

「『エエ。早ク仲間トノ遅レヲトリ戻サナクチャ』

「アジサシはさっと空に舞い上がった。彼女は上からフラップに向かって礼を述べた。

「『休マセテモラッテドウモアリガトウ。デモ、一言オ節介ナコトヲ言ワセテモラウト、カナイッコナイ夢ヲ抱クモンジャナイワ。くじらハくじら、鳥ハ鳥、ソレガ自然ッテモノヨ』

「そう言い残すと、彼女は仲間たちが向かったほうへまっしぐらに飛んでいった。ときどき傷めたほうの翼を傾けるようにして。フラップは鳥の最後の言葉を反芻しながら、いつまでも彼女の去った方角を見つめていた。

「それでも、フラップは飛ぼうとすることをあきらめはしなかった。当然のことながら、ジャンプにかけてはクジラの中で彼の右に出る者はだれ一頭いなかった。ブリーチングの技術に関しては、彼はもはやほとんど完成の域に達していたといっていい。けれど、どうしても後一息というところで尻尾の先が水面から離れない。彼は意固地になって、たゆまず練習を重ねた。

「次の年、再び渡り鳥の到来のシーズンが訪れた。彼がまた鳥たちの飛翔にうっとりと見とれていると、見たことのある鳥の姿が目にとまった。それはほかでもない、去年彼が背中を休ませてやったあのアジサシだった。

「『やあ、君か。羽根はもうすっかり治ったのかい?』

「『エエ、オカゲサマデ』

「フラップはそこで、彼女に飛び方を見てもらい、どこが悪いか指導してもらおうと思いたった。

「『ねえ、飛行の専門家として、ちょっとぼくのジャンプを評点してもらえないかな』

「そう言うや否や、フラップはアジサシの返事も待たずに潜水して、ブリーチする姿勢に入った。水平方向に猛然とダッシュし、ある程度加速がついたらタイミングを見計らって三つのヒレを使い、ベクトルを上向きに変えて水面を突き破る。そして、空中に飛びだした瞬間、胸ビレを精一杯伸ばした。彼は練習を積んだ中でも最高のジャンプを鳥の先生に見せようと奮闘した。

「派手に水音を立てて倒れたフラップを、アジサシは飛沫をよけながら見守ったが、とても見ちゃいられないとくちばしを左右に振った。再浮上して見上げたフラップの目に映ったのは、波の上で風上と風下とを小刻みに行き来しつつ飛空を維持するアジサシのダイナミック・ソアリングだった。海鳥の見事な旋回滑空技術に、フラップは感嘆の潮を吹いた。と同時に、迫力のみでてんで飛行にはなっていない自らのジャンプの未熟さを恥じて、がっくりとうなだれた。

「フラップの気落ちの仕方があまりに激しかったので、アジサシは採点をせずに彼を慰めた。

「『マア、イママデダレモデキナカッタコトニ挑戦スルンデスカラ、スグニハ無理デスヨ』正直言って、いつまでたってもできるようになるとは思わなかったがね。

「少し元気をとり戻したフラップは、北へと去っていくアジサシを見送った。

「彼はその後、いままでにも増して激しい特訓に取り組んだ。ノーマルな方法ばかりでなく、考えうるあらゆる飛び方を試してみた。何十マイルも助走をつけたり、海底まで潜ってから垂直に浮上して飛び上がったり。空中に出たときの身体のひねり方をあれこれ変えてみたりもした。仰向けになって飛ぼうとしたこともあったが、このときは噴気孔から水がたっぷり入りこんでひどい目に遭った。一時間半かけて一八〇回立て続けに飛んだこともあったが、その後二週間は全身の筋肉が悲鳴をあげて寝返りも打てなかった。このとき打ち立てた連続ジャンプの記録は未だに塗り替えられていない。眠りながら飛ぶというのもやろうとしたが、これは果たせなかった。その代わり、雲の上を飛んでいる夢を見た。しくじるたびに挫けそうになったけど、その都度考え直して新しい方法にチャレンジした。

「また、フラップは目に入るありとあらゆる種類の鳥の飛び方を学ぼうとした。彼の回遊コースの上空には、フルマカモメ、ウミガラス、ウミスズメ、ミズナギドリなどさまざまな種類の鳥が往来したが、それらの鳥たちの翼の形態からはばたき方、回数、時間、高度に至るまで仔細に観察し、覚えこんだ。もっとも、それらを応用しようといっても土台無理な話だったけど。渡りの経路にずっととどまっていたので、回遊するのが遅れ、ひもじい思いをすることもしばしばだった。ちなみに、このときの記録や手法が後代に伝えられて、いまの〈バード・ウォッチャー〉の手引きになってる。

「鳥だけでは飽き足らず、フラップはトビウオ、トビイカ、イトマキエイなどの飛び方も参考にしようとした。彼はまた同族のイルカにも目を向けた。彼らは少なくとも、ジャンプするときには全身を宙に浮かせられるからね。イルカたちは妙なことを尋ねるクジラをからかって、シャチの歯を一本抜いて飛べばよい、とか言って嘘を教えたので、危うく彼は生命を落としかける羽目になった。

「フラップは毎年渡りの時期になると、例のアジサシを待ち受けて、彼女にその年の努力の成果を見せようとした。アジサシは仕方なくつきあってやったが、できるだけやんわりと、空を飛ぼうだなんて出すぎた考えは持たないほうがいいと彼を説得した。しかし、彼は『いつか絶対飛んでみせる』と言い張って耳を貸さなかった。

「フラップは同じクジラ仲間とのつきあいがますます悪くなり、一頭きりでいることが多くなった。彼は結局ペアを組んだのも一度きりだった。相手のメスがよっぽど心が広かったってこともあるけど、彼自身が、恋をすることで心境に変化が起こって飛ぶのにプラスになるかもしれないと考えなかったら、きっと永久独身だったろう。

「『ネエ、くじらサン。アナタモチャントオ友達ヲ作ラナケレバイケナイワ』

「アジサシにそう諌められても、フラップはへっちゃらだった。

「『いいんだ。ぼくはどうせ独りぼっちさ。いまのぼくにとっては飛ぶことだけが生きがいなんだ。みんながそれを認めてくれないんじゃしょうがない。それに、君だっているし』

「アジサシは悲しそうに目を伏せた。彼らが顔を合わせるのは年に二度、春と秋の渡りのときだけだった。それ以外の時間、フラップは黙々と空を飛ぶための修練に励んでいたんだ。

「しかし、いくら練習しても、その先のステップへはなかなか進まなかった。月日はいたずらに過ぎ、フラップもそろそろ老いを感じ始めた。努力家の彼も、さすがに寄る年波にはかなわなかった。体力は日増しに衰え、記録を更新するどころか、若いころの半分も飛べなくなってしまった。悪いことに、相当にエネルギーを消耗するジャンプを何千回、何万回も無理して続けたことが身体に響いていた。

「『ああ、一度でいいから飛びたいなあ……』

「彼はなおも飛行への執着を捨てきれずにいたが、ブリーチングに支障を来すようになってからは、空をぼうっと眺めてため息をつくことが多くなった。

「『ネエ、くじらサン。ドウシテソンナニ空ヲ飛ビタイノ?』ある日、アジサシがフラップに尋ねた。

「『理由なんかないよ。ぼくはただ飛びたいだけなんだ。太陽の下を思いのままに飛びまわって、いろんな場所を見て、いろんな生きものに会って……ともかく、風を全身に感じたいんだ! 光をいっぱいに浴びたいんだ!』

「『ソレッテ、チョットゼイタクナ望ミナンジャナイカシラ? 前ニモ言ッタケド、くじらハヤッパリ空ヲ飛ブモノジャナクテ海ヲ泳グモノダワ。アナタノ身体ハ海ノ中デ暮ラスノニフサワシイヨウニデキテイル。アナタノひれヤ、流線型ノ形ヤ、潮ヲ吹クノニチョウドイイ鼻ノ位置ヤ……。アナタタチハ種族ヲ保チ、一頭一頭ガソノ生命ヲマットウスルノニ十分ナモノヲ持ッテイルジャナイノ。空ニ生キル私タチ鳥ガ、翼ヤ、羽毛ヤ、身軽ナ身体ヲ授カッタヨウニ。アナタハ確カニ空ヲ飛ブコトハデキナイ。デモ、ソレハ不自由ナンジャナクテ、分相応トイウモノヨ。ダレモガ空ヲ飛ビ、海ヲ泳ギ、陸ヲ駆ケル能力ヲ欲シガッタラ、キット争イガ起コッテ世ノ中ハ不幸ニナルワ。ソレゾレガ個性的ナ生キ方ヲ送ッテイルカラコソ、タクサンノ種類ノ生キモノガ一緒ニ暮ラスコトガデキル、コノ多様デ美シイ世界ガ成リ立ッテイルンジャナイ?』

「『……ああ、ぼくは本当に何も欲しくなんかない。ただ空を飛べるだけでいい。それ以外には何も要らないんだ。飛べさえしたら死んだってかまわない……』フラップは雲をつかもうとするように伸び上がったが、上半身を水上に出すのがやっとだった。

「さらに数年が過ぎた。例年のごとくザトウクジラの通り道にやってきたアジサシは、流木のようにぐったりと海面に横たわっているフラップを見かけた。

「『くじらサン?』

「目の前に降りてきたアジサシを、フラップは力なく瞼を開いて見上げた。

「『ああ、アジサシさんか。君はいつまでも元気がいいね』

「『イエイエ、私ハソロソロ寿命デスヨ。デモ、アナタハマダ先ガアルデショウ』

「『ぼくはもう永くはない。身体中にガタが来てね』

「いつもなら彼女が来るとさっそくジャンプを披露したものだが、今日の彼は自力で泳ごうとすらしなかった。

「『イッタイドウシタノ? マサカ、モウ飛ブノヲアキラメタ、ナンテ言ワナイデショウネ?』

「アジサシはほんの冗談のつもりで言ったのだが、それに対してフラップは弱々しい笑みを浮かべてこう言ったのだった。

「『いや、実はあきらめたんだよ、本当に。まったく君や仲間たちの言うとおりだった。できやしないことを望むもんじゃない。ぼくはとてつもない愚か者だ。おかげで、一生を棒に振ってしまった』そう言ってフラップは瞼を閉じた。彼の吹き上げた潮は、希望が潰え去ったことを象徴するかのように霧消した。

「アジサシは改めてあばたとしわだらけになったフラップの顔を凝視した。彼は日頃抵抗を減らすために丹念にフジツボや寄生虫をこすり落としていたんだ。いまも彼の肌にはフジツボがほとんど見られなかった。傷の増えた胸ビレの手入れも怠りなかった。再び開かれた彼の瞳は、いつもの癖で見上げた空の青を映じていた。彼女はフラップの本心を知った。

「『何ヨ、アナタハ飛ブノガ生キガイダト言ッタジャナイノ! イツノ日カ絶対飛ンデミセルト言ッタジャナイノ! 空ヲ飛ベサエシタラ何モ要ラナイト言ッタジャナイノ! ソレハミンナ嘘ダッタノ!? タトエ本当ニ飛ベナクタッテ、仲間外レニサレテ、めすニ振リ向イテモラエナクタッテ、アナタハイツモ飛ボウトスルコトダケハ、飛ビタイトイウ想イダケハ捨テナカッタワ。デキッコナイトハ思ッテモ、ソンナアナタノ一所懸命ナ姿ガ光ッテ見エタカラ、イママデ応援シテアゲタノニ……』

「フラップはいつになく憤って彼の頭上をクルクル回るアジサシを見た。彼女の背景には、ドコまでも青い、海とはまた違った底なしの透明な青さを持つ空が広がっていた。フワフワしたクラゲのような雲が水平線に近いところにかかっていた。風が、暖かい潮の流れに勝るとも劣らぬやさしさをもって、彼の背をなでていった。太陽は高く、海中には届かない強烈な光を振り注いでいた。

「『……うん。やっぱり飛びたいよ。ぼくには空しかないんだ。本当は飛びたいんだよ、いまでも……』

「アジサシに言われるまでもなかった。若さも体力も失ったいまでも、彼の心は空を向いていた。それを、自分の生涯を賭けたものを捨てることはできなかった。

「『……飛ぶよ。ぼくは空を飛ぶ……きっと飛んでみせる!!』

「いまフラップは、生まれて初めて意識したときのように清らかな気持ちで、世界の上半分を覆う空を仰いだ。年齢や衰えた肉体のことは頭から消えた。彼は心を真っ白にして、ただ飛ぶことだけを望んだ。自分の生きた人生のすべてをぶつけるように、大きく尾ビレを打ち振って最後のスタートを切る。波の織り成す光のモザイク模様が目前に迫った。鼻先がそれを貫いた。

「彼は〝翔んだ〟。頭の先から尾ビレの先まで空中に浮いた。胸ビレを力強くはばたいて、とうとう彼は本当に空を〝翔んだ〟!

「太陽に飛びこんだのではないかと思うほど眩しい光が辺りを包んだ。見ると、フラップに寄り添うように舞っていたアジサシの姿はなく、そこには黄金でできているかのごとく光芒を放つクジラがいた。メタ・セティだった。

「『フラップ。残念ながら、あなたに翼を与えることは私にはできません。でも、あなたの空を飛びたいと願う純粋な心、いつまでも夢と希望を失わない熱い気持ちは、あなたの子々孫々にまで伝えられるでしょう……』

「二頭のクジラはそのままズンズン空の高みへと昇っていった。果てしなく広がる自由の世界、もう一つの海へと──」

「──これが、ぼくらザトウのブリーチングのことの起こりさ」

クレアはチェロキーが話し終えてもしばらくじっと目を閉じていました。まばゆい光に包まれて天へ昇っていくフラップとメタ・セティのイメージが、瞼の裏にずっと消えずに残っていました。やっと目を開けたクレアは、うっとりした声で感想を漏らしました。

「……素敵なお話。リクエストしてよかったわ」

チェロキーはクレアの誉め言葉に有頂天になって解説を加えました。

「フラップの血はそれから絶えることなく受け継がれて、ぼくらの血にも少しずつ混じってるんだ。たまに先祖返りで胸ビレのとても長いクジラや、ブリーチがとびきりうまいクジラが現れる。いまじゃ、だれもおとながジャンプするといってバカにしたりしない。それどころか、みんなが競って飛び跳ねる。冬になると、〈抱擁の海〉では毎年ブリーチングのレースが開催されるんだ。フラップ杯といってね。優勝すると、〈聖翔鯨〉として〈聖歌鯨〉とも肩を並べる栄誉が与えられて、みんなに尊敬されるんだよ。もちろん、異性からもペアの申し込みが殺到する。ぼくもまあ、こっち方面へ進んでもよかったんだけど、詩歌の道も捨てがたかったもんだからね……。それから、フラップ杯のときにはね、ちょうど離乳したばかりのこどもたちのレースも併せて開かれるんだ。ぼくはレースで三位に入賞したことがあるんだぜ」

チェロキーは内緒にしていますが、彼が出場したのは後者のこども向けレースで、しかもそのとき参加した子は全部で五頭でした……。

「私たち、ザトウクジラはしょっちゅう大声で歌ったり飛び跳ねたりしてるから、騒々しいクジラだな、ぐらいにしか思わなかったの。やっぱり由来や所以も聞いてみるものよねえ」

「よし、せっかくだから、ここでアネさんにぼくの華麗なフォームを披露しちゃおっかな」

すっかり図に乗ったチェロキーは、軽く潮を吹いてウォーミングアップを始めました。

「ぼくらのジャンプにはいろいろな機能がある。まず、寄生虫を落とすことだけど、これはラグみたいなシラミだかりじゃない限りたいした意味はない。それから、風や波が強くて声が遠くまで届かないときは、飛び上がって落ちるときの音響でもって、仲間に自分の現在地を知らせたり、通信手段に使ったりもする。より高く優雅にジャンプすることで、パートナーに自分の魅力をアピールする場合もある。でも、なんといってもいちばん重要な機能は、飛ぶことさ!」

彼は身体の調子を慣らすかのように、尾ビレで水面を一打ちしました。

「跳躍レースのときは歌と同じように、他の選手が跳んでいる間に邪魔するのは反則だ。レースにはいろんな種目がある。連続ジャンプの回数や、どれだけ全身を水上に現せたかを競うもの、跳躍の美しさ、それらの総合得点でその年のフラップ杯が決まるんだ。余興でコミカル部門なんかもあるよ、いちばん微笑ましいというか、爆笑を誘う飛び方をした者ってやつでね。さて、今年のレースにはもう出場する機会がないから、ソロの演技をアネさんだけにとくとご覧いただきましょう。それじゃあ、行くよ!!」

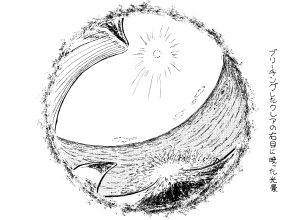

海面が小山のように盛り上がり、頂上からコブのある頭が突き出ました。流線型の身体がみるみる高さを増し、最高点に達したかと思うと、ゆっくりと弧を描いてエビ反りの姿勢になります。その瞬間、白波に隠れた尻尾を除いて、普段は茫洋とした水のベールに覆われている一二メートルの巨体があらわになりました。大音響とともに、チェロキーの身体は白い水煙を立てて落下しました。波紋が落下点を中心に幾重にも広がっていきます。

チェロキーは一度潜行してから、クレアの隣に並びました。

「いやあ、やっぱりスカッとするねえ。どうです、アネさんも一跳び」

「ええっ、私が!? だめよ!」

クレアはあわてて首を振りました。フラップの物語を聞いたときは、空を飛べたらさぞかし素晴らしいことだろうと思いましたが、ミンククジラの自分が飛ぶなんて大それたことをする気にはとてもなれません。こどもたちや〈行く末の語り手〉ならまだしも、社会的に認められているチェロキーたちと違って、普段そうした習慣のない彼女たちの〈郡〉に、自分がザトウクジラのまねをして飛び跳ねたなんてことが知れ渡ったら、それこそ白い目で見られるのがオチです。

「いいじゃん。別にだれも見ているクジラがいるわけじゃないんだしさ。アネさんたちは体格的にジャンプに向いてると思うし、きっとうまく飛べますよ、うん。フラップの後裔、ザトウクジラのチェロキーが保証しますって」

一見矛盾したことのように思われますが、頻繁にジャンプを行うのはザトウクジラやセミクジラなどのように、どちらかというとポッチャリしたタイプのクジラで、スリムな体型のナガスクジラやイワシクジラはほとんどやりません。彼らに比べたら若干太めのミンククジラなら、案外ジャンプに向いているだろうとチェロキーは言うのです。

「だまされたと思ってやってごらんよ。パッと気が晴れるから。さ、さ」

「ううん……」

「ほら、こうやって。ぼくがもう一度お手本を見せてあげるよ」

躊躇しているクレアの前で、チェロキーは再び水面上に伸び上がりました。その様子があんまり気持ちよさそうなので、ついに彼女も、やってみようかな、という気になりました。

「じゃあ、本当に一回だけよ」

チェロキーを見習い、まず水中で加速をつけます。目いっぱいスピードを出したところで、尾ビレをぐんと下に打ち振り、スパイホップをそのまま延長したような形で空中へ──。しかし、最後でどうしてもためらいが出て、胸ビレまで持ち上がったところで中途半端に止まってしまいました。

「ああん、やっぱりだめだわ」

「まだまだ。ジャンプの訓練を積んだら、いけ好かないミズナギドリの羽根を借りなくたって、シャチたちの居場所を上から見つけられるかもしれないよ。さあ、勇気を出してもういっちょ!」

チェロキーは本気で捜索に役立つと言ったつもりではありませんでしたが、クレアはジョーイの姿を思い浮かべました。まだ赤ちゃんのころの彼が、トビウオを見つけて一緒に飛ぼうとしている姿です。隣には、目を細めて戯れる息子を眺めているレックスもいました。ミンククジラのジャンプ競技までは発明しなかった彼も、もし自分が飛ぶところを見たならびっくりして、「すごいや、クレア。君はまさしく遊びの達鯨だね。さすがにぼくが見込んだだけのことはある、うん。もしかして、ぼくなんかより君のほうが〈クリエーター〉の素質があるんじゃないか?」と誉めてくれたことでしょう。

クレアは、おいでおいでをするように水面で揺らめいている太陽を見上げながら、フラップの物語を思い起こしました。心を真っ白にして、ただ飛ぶことだけを望む……。彼のように〝翔べ〟なくていいから、〝飛ば〟せてください、と彼女は祈りました。くさびのような鼻先が水面を突き破りました。

眩しい太陽がギラギラと目を射るように輝いていました。それは本当に頭の先端にぶつかるのではないかと思うほど近くに感じられました。ほんのいっとき静止していた白熱の塊は、不意に加速をつけて視界から消えました。不動を保っているはずの水平線が傾き、横倒しになりました。天球が回転します。チラッと緑にとりまかれた島が見えたような気がしました。次の瞬間、沸きたつ泡に囲まれて何もかも見えなくなりました。

眩しい太陽がギラギラと目を射るように輝いていました。それは本当に頭の先端にぶつかるのではないかと思うほど近くに感じられました。ほんのいっとき静止していた白熱の塊は、不意に加速をつけて視界から消えました。不動を保っているはずの水平線が傾き、横倒しになりました。天球が回転します。チラッと緑にとりまかれた島が見えたような気がしました。次の瞬間、沸きたつ泡に囲まれて何もかも見えなくなりました。「きゃあっ!!」

ようやく水の動きが静まって、チェロキーの顔が見えてきました。彼は胸ビレを振り上げて水面をたたくと、クレアを賞賛しました。

「やあ、うまいうまい。いい筋してるじゃないですか。惜しむらくは、ちょっとひねりが足りなかったかな」

クレアはまだ胸の高鳴りを抑えることができず、冷たい深みに降りて興奮を冷まそうとしました。

「どうだい、ジャンプの味は?」

「ええ、最高よ! もう病みつきになっちゃいそう」

「そりゃすごいや。レースに外鯨部門を設けたら、アネさんは一等間違いなしだ」

「フフフ」

二頭は競うように身を乗りだし、飛び跳ねながら進みました。

「ヒャッホウ! 海を飛んで、空を泳げ! ぼくたちゃクジラだ、水でも空気でもおかまいなしさ!!」