乽偳偆偟傑偟偨丄傾僱偝傫丠丂偝偡偑偵偦傠偦傠旀傟傑偟偨偐丠乿

丂偦偆恞偹偨僠僃儘僉乕偺傎偆傪怳傝曉偭偨僋儗傾偼丄媫偵恀寱側昞忣偵側偭偰尵偄傑偟偨丅

乽屇傫偱傞乧乧僕儑乕僀偑巹傪屇傫偱傞傢!!乿

丂斵彈偺巚偄偮傔偨條巕傪尒偰丄僠僃儘僉乕偼庱傪傂偹傝傑偟偨丅乽傑偨巚偄偡偛偟偠傖側偄偺丠丂偦傟偲傕丄僽儕乕僠偺偟偡偓偱婥暘偑僴僀偵側偭偨偐側丠乿

乽偄偄偊丄巚偄偡偛偟側傫偐偠傖側偄傢両丂妋偐偵偁偺巕偺惡偑暦偙偊傞乧乧偙偺僒儞僑偺搰乆偺岦偙偆傛丅崱搙偼嬤偄傢乿

丂僋儗傾偲僠僃儘僉乕偼毱徥傗娐徥偺嶶傜偽傞栚慜偺奀偵帹傪嬅傜偟傑偟偨丅偟偐偟丄斵彈偨偪偺擻椡偱偼傑偩僕儑乕僀偲僔儍僠偨偪偺塭傪噣挳偮偗噥傞偙偲偼偱偒傑偣傫偱偟偨丅擇摢偼旘傃挼偹傞偺傪傗傔丄僺僢僠傪忋偘偰梡怱怺偔慜恑偟傑偟偨丅

丂栤戣偺僋僕儔偨偪偑僽儕乕僠儞僌傪傗傔偰恀偭偡偖偙偪傜傊岦偐偭偰偔傞偺傪尒偰偲偭偨僪僋僈儞偼丄偦偺応偱僓僩僂偲儈儞僋傪懸偪庴偗丄曔敍偟偰恞栤偡傞傋偒偐偳偆偐巚埬偟傑偟偨丅姭偒惡傪偁偘偰偄偨僆僗偺巕偼丄挻壒攇偱堦帪揑偵婥愨偝偣偰栙傜偣傑偟偨丅撍慠丄柌梀昦幰偺傛偆側塲偓曽傪偟偰偄偨峠栚偺僔儍僠偺栚偑偐偭偲尒奐偐傟丄儊儔儊儔偲擱偊忋偑傞傛偆偵峠傒傪憹偟偨偐偲巚偆偲丄偙偺悽偺傕偺偲偼巚偊側偄惡偑偦偺岥偐傜楻傟偩偟傑偟偨丅

乽偳偆偟偨僪僋僈儞丄屩傝崅偒恊塹戉偺挿傛丅傑偩梊掕偺峴掱偺敿暘傕夁偓偰偍傜偸偧丅偨偐偑屲乑摢偺僸僎僋僕儔偺梒帣傪彚偟楢傟偰偔傞偺偵丄壗傪偰偙偢傞偙偲偑偁傞丠丂乹戝墹揳壓乺偼偟傃傟傪愗傜偟偰庡傜偺婣傝傪懸偭偰偍傞偺偩偧乧乧乿

丂廳乆偟偄拤崘偺尵梩偑恠偒傞偲丄乹崘抦幰偺憢乺偺栚偼嵞傃僩儘儞偲側傝傑偟偨丅

乽僂僂乧乧巇曽偑偹偊丅儈僣儅僞偼偄傞偐丠乿

丂僪僋僈儞偼恊塹戉偺僫儞僶乕僗儕乕丄庒偔桬栆側恊塹戉挿曗嵅傪屇傃偩偟傑偟偨丅儈僣儅僞偺旜價儗偼丄懠偺偳偺庬偺僋僕儔偲傕堘偭偰嶰偮偵楐偐傟偰偄傑偟偨丅

乽擇摢偽偐傝楢傟偰丄偁偺栚忈傝側僸僎帩偪偳傕傪庤憗偔曅晅偗偰偙偄乿

乽傾僀丂僒乕両乿

丂儈僣儅僞偼偨偩偪偵晹壓偐傜摨峴幰傪曞傞偲丄堦峴偐傜棧扙偟傑偟偨丅戉挿曗嵅偵偼彮乆摢偑屌偔婡揮偺偒偐側偄偲偙傠偑偁傝傑偟偨偑丄僪僋僈儞偵偲偭偰偼尃杁弍悢偲偼墢偑側偔怣棅偺抲偗傞悢彮側偄晹壓偺堦摢偱偟偨丅暘戉偑屻曽偺悈暻偺岦偙偆偵嫀傞偲丄僪僋僈儞偼傕偆怳傝曉傜偢丄乹塣柦偺崘抦幰乺偺柦偢傞偲偍傝峴孯傪嵞奐偟傑偟偨丅

乽傑丄傕偟偁傟偑杮摉偵偙偺僈僉偺恊偱偙偙傑偱捛偭偰偒偨傫側傜嬃扱偵壙偡傞偑丄偩偐傜偲偄偭偰拫斞偲偟偰偺抣懪偪偑忋偑傞傢偗偱傕偹偊偟側乧乧乿

丂僒儞僑偵偲傝傑偐傟偨搰偲搰偲偺娫傪捠傝敳偗偰偟偽傜偔峴偭偨偲偙傠偱丄僠僃儘僉乕偑傆偲掆巭偟傑偟偨丅

乽傾僱偝傫丄偩傟偐偙偭偪傊棃傞偧!?乿

丂僄儊儔儖僪僌儕乕儞偺奀偺斵曽偵丄嶰偮偺崟偄塭偑晜偐傃忋偑傝傑偟偨丅僜僫乕偺斀幩壒偼憡庤偑偙偪傜傊媫愙嬤偟偰偄傞偙偲傪崘偘偰偄傑偡丅

乽傗偽偄傛丄傾僱偝傫両丂僔儍僠偺傗偮傜丄傏偔傜偵婥偯偄偰捛偭庤傪嵎偟岦偗偰偒偨傫偩両乿

丂僠僃儘僉乕偑楾攤偟偨惡偱嫨傃傑偟偨丅師戞偵敆傝棃傞塭偵偼丄妋偐偵僔儍僠摿桳偺攚價儗偑嫃忎崅偵偦傃偊偰偄傞偺偑偆偐偑偊傑偟偨丅抐懕揑偵敪幩偝傟傞抁偄僋儕僢僋壒偑丄夁偨偢擇摢偺偄傞応強傪旘傃夁偓傑偡丅偦偺僔儍僠偨偪偼傕偼傗巔傪塀偡昁梫傪擣傔偰偄側偄傛偆偱偟偨丅

乽偵丄摝偘傛偆両乿

乽偱傕丄僕儑乕僀偑乧乧乿

乽偙偙偱怘傢傟偪傖尦傕巕傕側偄傛両丂偝偁丄憗偔!!乿

丂僋儗傾偼側偍傕鐣弰偟偰偄傑偟偨偑丄偡偱偵摝偘傞偙偲偟偐摢偵側偄僠僃儘僉乕偼丄斵彈傪偣偭偐偪偵偮偮偒傑偟偨丅

乽僕儑乕僀僢!!乿

丂彮偟慜偐傜搑愨偊偰偟傑偭偨懅巕偐傜偺曉帠偑側偄偐偲丄僋儗傾偼傕偆堦搙懅巕偺柤傪戝惡偱屇傫偱傒傑偟偨偑丄墳摎偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅僋儗傾偼傗傓傪偊偢僠僃儘僉乕偵墴偝傟傞傑傑偵岦偒傪揮偠傑偟偨丅

丂僋儗傾偲僠僃儘僉乕偼撿傪栚巜偟偰寽柦偵旘偽偟傑偟偨丅傗偭偲偙偙傑偱捛偄拝偔偙偲偑偱偒偨偺偵丄傑偨僕儑乕僀偲棧傟棧傟偵側傜側偔偰偼偄偗側偄側傫偰乧乧偲巚偆偲丄僋儗傾偼夨偟偔偰夨偟偔偰巇曽偑偁傝傑偣傫偱偟偨丅斵彈偑慡椡幘憱偡傞偺偼偙傟偱嶰搙傔偱偡丅堦搙傔偼乹捑傑偸娾乺偵偹傜傢傟偨偲偒丄師偼僀儖僇偺媠嶦尰応傪栚偺摉偨傝偵偟偨偲偒丄偦偟偰崱搙偼僔儍僠偵捛偄偐偗傜傟偰偲丄峫偊偰傒傟偽偳傟傕嫲傠偟偄嫼埿偐傜摝傟傞偨傔偽偐傝偱偟偨丅乹孲乺偵栠偭偨傜丄偒偭偲巹偼乹僕儍儞僷乕乺偲偟偰傕乹僗僀儅乕乺偲偟偰傕堦棳慖庤偵側偭偰傞傢偹丅柍帠偵婣傝拝偗偨傜偺榖偩偗偳乧乧丅

丂偟偐偟丄崱搙偽偐傝偼岾塣偺帗恄偵媬偄偺僸儗傪嵎偟怢傋偰傕傜偊偦偆傕偁傝傑偣傫偱偟偨丅巒傔僋儗傾傕傃偭偔傝偡傞傎偳偺惃偄偱旘傃弌偟偨僠僃儘僉乕偼丄憗偔傕斵彈偺椬偱旀傟偺挍偟傪尒偣偰偄傑偟偨丅嬯偟偄摝旔峴傪擇搙傕宱尡偟偨僋儗傾偲堘偄丄斵偑杮奿揑偵揋偵捛傢傟傞塇栚偵娮偭偨偺偼偙傟偑弶傔偰偱偟偨丅懢傔偺僓僩僂僋僕儔偼丄悅捈偵恎懱傪帩偪忋偘傞弖敪椡偵偐偗偰偼懠庬偵彑傞傕偺偑偁傝傑偟偨偑丄悈暯曽岦偱偼僫僈僗崤懏拞嵟傕撦懌偺晹椶偵擖傝傑偡丅斵傜偺庡側摝憱庤抜偼丄挿偄嫻價儗傪棙梡偟偨岻傒側媫慁夞偱憡庤傪屗榝傢偡偙偲偱偁傝丄挿嫍棧帩媣梀塲偲側傞偲傑偭偨偔偺晄摼庤偱偟偨丅

乽傂乣乣丄傾僱偝傫丄抲偄偰偐側偄偱乣乣両乿

乽偟偭偐傝丄僠僃儘僉乕両乿

丂僠僃儘僉乕偺塲偖懍搙偼丄僙乕僽偟偰偄傞僋儗傾偵傕偮偄偰偄偗側偔側傞偔傜偄丄栚偵尒偊偰棊偪偰偄傑偟偨丅偄傑傗斵偼歜偓側偑傜偨傃偨傃媰偒尵傪傏傗偄偰偄傞巒枛偱偡丅

乽偁偁丄傏偐偀傑偩傑偩庒偄偭偰偺偵丄楒傕幚傜偢丄壧偱柤傪忋偘傞娫傕側偔丄偙傫側曈缈側偲偙傠偱僔儍僠偵怘傢傟偰巰偸偺偼傗偩傛乣乣乿

丂僋儗傾偼僠僃儘僉乕偺慜偺埵抲偵偮偄偰悈棳傪杊偓丄斵偑塲偓傗偡偄傛偆偵偟偰傗傝傑偟偨丅挭悂偒偑偰傜偵屻曽傪尒傗傞偲丄攇娫偵洣棫偡傞崟偄彫婙偑帇奅偵擖偭偰偒傑偟偨丅偟偐偟丄捛偭庤偺僔儍僠偨偪偼偳偆傗傜擇摢傪偁偭偗側偔憭傞偮傕傝偼側偄傛偆偱偟偨丅偄偔傜僋儗傾偑慡椡偱旘偽偟偰傕嶰乑僲僢僩偦偙偦偙偑偄偄偲偙傠側偺偵乮僠僃儘僉乕偼偦偺敿暘傕弌偣傑偣傫乯丄僔儍僠偼偄偞偲側偭偨傜巐乑僲僢僩傑偱僗僺乕僪傪忋偘傜傟傞偺偱偡丅偦傟偑側偐側偐捛偄偮偄偰偙側偄偲偄偆偙偲偼丄偡側傢偪斵彈偨偪偑旀傟傞傑偱偝傫偞傫捛偄夞偟偨偁偘偔丄備偭偔傝側傇傝嶦偦偆偲偄偆偺偵堘偄偁傝傑偣傫丅

丂僋儗傾傕偩傫偩傫傊偽偭偰偒偰丄懅偑懕偐側偔側傝傑偟偨丅僕儑乕僀傪楢傟偨僔儍僠偺孮傟偺杮戉偼丄斵彈偨偪偺張棟傪暘戉偵擟偣偰愭傊恑傫偱偄偭偨傛偆偱偟偨丅巰偸慜偵堦栚偖傜偄懅巕偵夛傢偣偰偔傟偨偭偰偄偄偠傖側偄乧乧丅僋儗傾偼偄偭偦偺偙偲丄杮摉偵屻傠偺僔儍僠偨偪偵偦偆偍婅偄偟傛偆偐偲傕巚偄傑偟偨偑丄塧怘傪栚偺慜偵偟偨僔儍僠偨偪偼丄偄傗傜偟偄僋儕僢僋壒乮偦傟偼乽暊尭偭偨両乿乽怘傢偣傠両乿偵憡摉偡傞傕偺偱偟偨乯傪惙傫偵擇摢栚偑偗偰梺傃偣偐偗偰偔傞偽偐傝偱丄偲偰傕斵彈偺棅傒傪暦偄偰偔傟偦偆偵偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅

丂僋儗傾偲僠僃儘僉乕偼丄偄偮偺傑偵偐傑偨僣傾儌僣彅搰偺悈楬偵傑偱堷偒曉偟偰偒偰偄傑偟偨丅慳傜偵峀偑傞娐徥偺堦偮偑嵍庤偵尒偊偰偒傑偟偨丅僔儍僠偨偪偼恀屻傠偵傑偱敆偭偰偍傝丄捛偄偮偐傟傞偺偼帪娫偺栤戣偱偡丅

乽僠僃儘僉乕丄偁偦偙偺僒儞僑徥偺偳傟偐偵摝偘偙傒傑偟傚偆乿

丂帺暘偨偪傛傝彫暱側僔儍僠傪憡庤偵丄偳偙傊摝偘塀傟傛偆偲柍懯側偙偲偼傢偐偭偰偄傑偟偨偑丄彮偟偱傕僠僃儘僉乕傪椼傑偦偆偲偟偰僋儗傾偼尵偄傑偟偨丅僲僢僋僟僂儞悺慜偺僠僃儘僉乕偼丄僋儗傾偺採埬偵惡傕側偔偆側偢偒傑偟偨丅

丂擇摢偑懬傪愗偭偰恓楬傪曄峏偟偰偐傜娫傕側偔偺偙偲偱偟偨丅傎偲傫偳娤擮偟偰帺暘偺怟旜偵帟偑棫偰傜傟傞偺傪偄傑偐偄傑偐偲懸偪庴偗偰偄偨僠僃儘僉乕偑丄愭偵堎曄偵婥偯偒傑偟偨丅偄偮傑偱偨偭偰傕僔儍僠偑廝偄偐偐偭偰偙側偄偨傔丄晄巚媍偵巚偭偰怳傝曉偭偨偺偱偡丅斵偼旜價儗偺摦偒傪娚傔偰僋儗傾傪屇傃巭傔傑偟偨丅

乽傾僱偝傫丄傗偮傜偺條巕偑曄偩偧!?乿

乽懁曽偵揥奐丄摝憱拞偺昗揑偺嵍塃椉尳偐傜慜曽偵夞傝偙傫偱摢傪墴偊偙傔丅巹偼屻曽拞墰偵恮庢偭偰戅楬傪慾傓丅嬸撦側僸僎僋僕儔偑憡庤偩偲偰婥傪娚傔傞側丅墘廗偺偮傕傝偱偟偭偐傝傗傟乿

丂儈僣儅僞偼傕偪傠傫丄宧暈偡傞恊塹戉挿傪偠傜偡偮傕傝偼栄摢偁傝傑偣傫偱偟偨丅偲偄偭偰丄巰傪悞攓偡傞僔儍僠恊塹戉偺桳椡儊儞僶乕偲偟偰丄偹傜偄掕傔偨僋僕儔傪偁偭偝傝偲嶦偡婥傕偁傝傑偣傫偱偟偨丅斵偺応崌丄僂僕僂僕偲妉暔傪捝傔偮偗傞傛偆側庤岥偼棳媀偵斀偟傑偟偨丅嶦偟偼傕偭偲僗儅乕僩側傕偺偱側偔偰偼側傜側偄丄偲偄偆偺偑斵偺怣忦偱偟偨丅旤偟偔慛傗偐側嶦偟劅劅椺偊偽丄摲懱傪偒傟偄偵恀偭擇偮偵偡傞偲偐劅劅偙偦偑丄幚椡庡媊幰偲偟偰柤傪抷偣傞戉挿曗嵅偺媮傔傞嶦寏僥僋僯僢僋偱偟偨丅嬑曌幚捈傪儌僢僩乕偲偡傞儈僣儅僞偼丄枅擔挻壒攇價乕儉偺抌楤偵椼傒丄僔僀儔傗僇僣僆掱搙偩偭偨傜愗抐偱偒傞傎偳偵僸儗傪忋偘傑偟偨丅塡偵傛傞偲丄偙偺摴偺払寏偼偁偺晄壜夝側憮敀偺乹塣柦偺崘抦幰乺偩偲偄偆偙偲偱偡偑丅

丂偟偐偟丄変愭偵巙婅偟偨擇摢偺晹壓偼丄堓戃傪枮偨偡偙偲偟偐摢偵側偄傜偟偔丄傛偩傟傪悅傜偟側偑傜僊僠僊僠偲柭偒偨偰偰偄傑偟偨丅壗偟傠丄偙偺擟柋偵拝偄偰偐傜偼偨傑偵彫偝側僀儖僇偵偁傝偮偗傞掱搙偱丄擏偺偨偭傉傝晅偄偨戝宆僋僕儔偼媣偟偔岥偵偟偰偄側偐偭偨偺偱偡丅撿昘梞偱偪傚偔偪傚偔尒偐偗偨儈儞僋僋僕儔偼丄寈夲怱傪書偐偣傞偲嶌愴悑峴偺朩偘偵側傞偲偄偆棟桼偱僸儗傪弌偣傑偣傫偱偟偨丅偍傑偗偵丄妉暔偺堦摢偼悢偑彮側偔堦抜僌儗乕僪偺崅偄僓僩僂僋僕儔偩偲偄偆偺偱偡偐傜丄斵傜偼偄傑偺偆偪偐傜栚傪偓傜偮偐偣偰偄偨偺偱偡丅

丂偼偟偨側偄晹壓傪墶栚偵丄儈僣儅僞偼撪怱嬯傝偒偭偨婥帩偪傪梷偊偒傟傑偣傫偱偟偨丅傗傟傗傟丄崱夞偺擟柋偼偲傕偐偔丄偙偆偄偆攜偵偼偲偰傕塀枾峴摦偼擟偣傜傟偸側丅変傜恊塹戉偺堦堳偑偙傟偱偼愭偑巚偄傗傜傟傞丅杮嫆抧傊栠偭偨傜揙掙揑偵抌偊捈偝側偔偰偼偄偐傫丅梍傟崅偒僔儍僠恊塹戉偨傞傕偺丄惗暔奅偺僄儕乕僩偵傆偝傢偟偄壺楉偝傪恎偵偮偗偢偵偳偆偡傞偲偄偆偺偐乧乧丅

丂妉暔偺僋僕儔傑偱屻昐儊乕僩儖傎偳偵敆偭偨偲偒丄僔儍僠偨偪偺嶰妏宍偺曇戉偑曵傟傑偟偨丅彮偟慜偐傜丄巆傝偺擇摢偺僋儕僢僋壒偵曄側偟傖偭偔傝偺傛偆側壒偑崿偠傝巒傔丄儈僣儅僞偼傛傎偳怘偄婥偺挘偭偨儊儞僶乕傪楢傟偰偒偨傜偟偄偲曫傟偰偄偨偺偱偡偑丄偄傑丄斵偺晹壓偼戝偛抷憱傪慜偵偟側偑傜偦傟傪偁偒傜傔偨傛偆偱偟偨丅偲偄偭偰丄塲偖偺傪傗傔偨傢偗偱偼側偔丄僐乕僗偑偩傫偩傫堩傟偩偟偨偺偱偡丅

乽偙傜丄偳偆偟偨!?丂擟柋傪曻婞偡傞婥偐両乿

丂偦偆幎欱偟偰偐傜丄儈僣儅僞偼傛偆傗偔斵傜偺條巕偑偍偐偟偄偙偲偵婥偯偒傑偟偨丅晹壓偨偪偺岥傕偲偼憡曄傢傜偢傛偩傟偵傑傒傟偰偄傑偟偨偑丄栚傑偱偑惗婥傪幐偄丄悓偭暐偭偰峴摦偺帺桼偑偒偐側偄偐偵尒偊傑偟偨丅斵傜偼傑傞偱壗幰偐偵彽偒婑偣傜傟傞傛偆偵戝偒偔嵍傊劅劅娐徥偺偁傞曽岦傊偲恓楬傪曄偊傑偟偨丅斵傜偺嫸婥偠傒偨峴摦偼丄娐徥偵嬤偯偔偵偮傟偰僄僗僇儗乕僩偟偰偄偒傑偟偨丅擇摢偼懼傢傝偽傫偙偵悈柺忋偵旘傃挼偹丄湌崨偲偟偨昞忣偱岥乆偵彞偊傑偟偨丅

丂劅劅変傜偵巰傪両丂斵傜偵巰傪両

丂丂丂丂斵傜偵巰傪両丂変傜偵巰傪両

丂丂丂丂慡偰偵巰傪両丂惗柦偵巰傪両

丂丂丂丂惗柦偵巰傪両丂慡偰偵巰傪両劅劅

丂擇摢偺僔儍僠偺挷巕奜傟偺壧偼丄偟傑偄偵偼敪惡傪帋偡愒巕偺傛偆側巟棧柵楐側柭壒偱偟偐側偔側傝傑偟偨丅斵傜偼晄妴岲側僕儍儞僾傪孞傝曉偟丄徫偄丄媰偒丄搟傝丄恎傪傛偠傝側偑傜丄娐忬偺僒儞僑偺嵲傪栚巜偟偰撍恑偟傑偟偨丅

丂儈僣儅僞偼暜滎偵恎傪恔傢偣側偑傜丄忋姱偺柦椷偵攚偔晹壓傪屇傃栠偦偆偲偟傑偟偨丅偦偺偲偒丄斵帺恎偺姶妎傕嫸婥偺傕偲傪懆偊傑偟偨丅偦傟偼傑偭偨偔峈偄偑偨偄椡偱傕偭偰丄傗偡傗偡偲斵偺怱偵怤擖偟偰偒傑偟偨丅斵偼偦偺枴傪妎偊偰偄傑偟偨丅偙傟偼乧乧偦偆丄斵傜恊塹戉堳偑婣娨偺嬇偵朖旤偲偟偰庼偗傜傟傞偼偢偺傕偺偱偟偨丅

乽!?丂乹巰偺惛楈乺!?乿

丂側偤偙傫側偲偙傠偱乧乧偲偄偆媈栤偼偄偮偺傑偵偐徚偟旘傫偱偟傑偄丄屻偵偼柍忋偺岾暉姶偩偗偑斵傪怹偟丄揗傟偝偣傞傋偔塓姫偄偰偄傑偟偨丅恊塹戉偒偭偰偺僄儕乕僩丄儈僣儅僞偼僋儖僋儖偲梮傝側偑傜嬸偐側晹壓偺屻偵廬偄傑偟偨丅

丂僋儗傾偨偪偺栚偺慜偱丄捛寕幰偺僔儍僠嶰摢偼斵傜偺榚傪偡傝敳偗丄捛偄墇偟丄傑偭偟偖傜偵娐徥偺拞傊撍擖偟偰偄偒傑偟偨丅擇摢偺僋僕儔偼曫婥偵偲傜傟偰斵傜偺捒柇側峴摦傪尒憲傝傑偟偨丅僠僃儘僉乕偼傎偭偲懅傪偮偄偰尵偄傑偟偨丅

乽傆偆丄側傫偐抦傜側偄偗偳彆偐偭偨偀乿

乽偹偊乧乧偁偺娐徥偵擖傞偺偼傗傔傑偟傚偆乿

乽傕偪傠傫丅擖傟偲尵傢傟偨偭偰偩傟偑峴偔傕傫偱偡偐偄丅偁傫側嫹偄僾乕儖偱僔儍僠偲捛偄偐偗偭偙偡傞偺偼偛傔傫偙偆傓傝傑偡偹乿

乽偆偆傫丄偦偆偠傖側偄偺丅偪傚偭偲帹傪偡傑偟偰傒偰乿

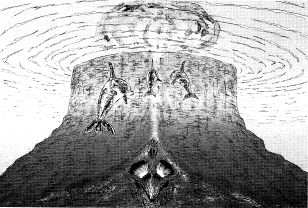

丂僔儍僠偵捛傢傟偰偄傞娫偼柌拞偱婥偯偔壣傕偁傝傑偣傫偱偟偨偑丄偄傑偙偆偟偰恄宱傪尋偓悷傑偣偰傒傞偲丄栚偵傕帹偵傕懆偊傜傟側偄晄媑側塭偑娐徥慡懱傪暍偭偰偄傞傛偆偵丄僋儗傾偵偼姶偠傜傟傑偟偨丅晄掕宍偺塭偼儐儔儐儔偲偆偛傔偒側偑傜丄徥屛偺擽傫偩屛掙偐傜桸偒偩偟丄敀扙偟偨僒儞僑偺忛暻偵擖偭偨偄偔偮傕偺婽楐偐傜奜傊偲彊乆偵愼傒弌偟偰偄傞傛偆偵巚偊傑偟偨丅

丂僔儍僠偵捛傢傟偰偄傞娫偼柌拞偱婥偯偔壣傕偁傝傑偣傫偱偟偨偑丄偄傑偙偆偟偰恄宱傪尋偓悷傑偣偰傒傞偲丄栚偵傕帹偵傕懆偊傜傟側偄晄媑側塭偑娐徥慡懱傪暍偭偰偄傞傛偆偵丄僋儗傾偵偼姶偠傜傟傑偟偨丅晄掕宍偺塭偼儐儔儐儔偲偆偛傔偒側偑傜丄徥屛偺擽傫偩屛掙偐傜桸偒偩偟丄敀扙偟偨僒儞僑偺忛暻偵擖偭偨偄偔偮傕偺婽楐偐傜奜傊偲彊乆偵愼傒弌偟偰偄傞傛偆偵巚偊傑偟偨丅丂擇摢偼偠偭偲暦偒帹傪棫偰傑偟偨丅杮棃側傜偁傆傟傫偽偐傝偺惗柦偺偝偞傔偒偵枮偪偰偄傞偼偢側偺偵丄偙偺僒儞僑徥偼傑傞偱庺偄偱傕偐偗傜傟偰偄傞偐偺傛偆偵傂偭偦傝偲偟偰偄傑偟偨丅偲偒偳偒撏偄偰偔傞惡傕丄尦婥偺側偄桱烼側偮傇傗偒傗扱偒偺惡偽偐傝偱偟偨丅偦傟傜偼枹棃傪扗傢傟偨幰偨偪偺徚偊傞偙偲偺側偄墔擮偺傛偆偵傕暦偒庢傟傑偟偨丅偄偭偨偄丄悢乆偺彫偝側嫑傗僄價傗奓偨偪偼偳偆偟偰偟傑偭偨偺偱偟傚偆丠丂偦偺側偐偱丄偁偺僔儍僠偨偪偺乽慡偰偵巰傪両乿偲偄偆壧偩偗偑丄傂偲偒傢崅偔丄偟偐偟師戞偵庛傑傝側偑傜孞傝曉偝傟偰偄傑偟偨丅

丂僋儗傾偲僠僃儘僉乕偼摝偘傞傛偆偵偦偺応偐傜墦偞偐傝傑偟偨丅偦偙偼挿嫃傪偟偰偼側傜側偄応強偺傛偆偵巚傢傟偨偺偱偡丅

丂偦偺偁傝偒偨傝偺彫偝側娐徥偑丄乹巰偺惛楈乺傪帩偪偙傫偩庬懓偺幰偵傛偭偰乹戝偄側傞旈枾偺応強乺偲屇偽傟偰偄傞偙偲側偳丄僋儗傾偨偪偵偼抦傞桼傕偁傝傑偣傫偱偟偨丅