「うえ、また出たよ!?」

〈沈まぬ岩〉のおかげでひどい目に遭わされたばかりのチェロキーは、果敢に近寄っていった先ほどとは打って変わって、その影が〝聴えた〟途端にたじろぎました。

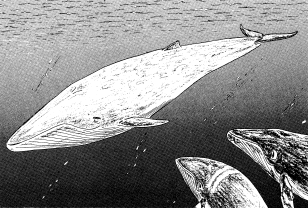

「違うわ、あれはシロナガスよ!」

反射してきたエコーは〈岩〉のような硬質の物体ではなく、まぎれもなく血の通った生きもの、それもクレアたちと同じクジラ仲間のものでした。彼女は失礼にあたらないようにと、それ以上相手を音で探るのをやめました。

そのクジラは確かにシロナガスクジラでした。クレアたちミンククジラ一族は、〈豊饒の海〉では彼らシロナガス族とともに最も大陸よりの位置に〈食堂〉を構えていたため、彼らの勢力がほとんど衰えてしまった今日でも、ときどきその姿を見かけることがありました。彼らは動物の中でいちばんの巨漢であるばかりでなく、クレアたち若い種族よりも古い歴史を持っているのです。そして、彼女たちに先駆けて〈沈まぬ岩〉による大打撃を一身に被ったのもまた彼らでした。ミンク仲間は孤独を好むクジラ界の王者と出会うと、敬意をこめて水道を譲ったものでした。一方、沿岸性のザトウクジラは彼らと交流する機会があまりなく、チェロキーにとって間近で巨大な異種族を目にするのは初めてでした。彼は好奇心を抑えきれず、ジロジロと自分たちの救いの主を眺めまわしました。

そのクジラは確かにシロナガスクジラでした。クレアたちミンククジラ一族は、〈豊饒の海〉では彼らシロナガス族とともに最も大陸よりの位置に〈食堂〉を構えていたため、彼らの勢力がほとんど衰えてしまった今日でも、ときどきその姿を見かけることがありました。彼らは動物の中でいちばんの巨漢であるばかりでなく、クレアたち若い種族よりも古い歴史を持っているのです。そして、彼女たちに先駆けて〈沈まぬ岩〉による大打撃を一身に被ったのもまた彼らでした。ミンク仲間は孤独を好むクジラ界の王者と出会うと、敬意をこめて水道を譲ったものでした。一方、沿岸性のザトウクジラは彼らと交流する機会があまりなく、チェロキーにとって間近で巨大な異種族を目にするのは初めてでした。彼は好奇心を抑えきれず、ジロジロと自分たちの救いの主を眺めまわしました。いま、眼前にいるシロナガスの全長は二五メートルを下らず、クレアがこれまでに見たうちでもとりわけ大柄なほうに入りました。チェロキーの二倍以上、クレアなら三倍でもまだ余裕があります。オスとしてはおそらく最大に近いでしょう。

「大丈夫かね、お嬢ちゃん方?」

年老いたシロナガスのオスは、目元にたくさんの小じわが刻まれた細い目をさらに細めて笑みを浮かべ、二頭に声をかけました。そう、彼の年齢に比べたら、クレアなどはまだほんの駆け出しの小娘にすぎないでしょう。相手の警戒心をとり除く柔和な笑みに、クレアもにっこりと微笑み返しました。

「ええ、おかげさまで。大いなる一族の方。見も知らぬしがないミンクとザトウに、救いのヒレを差し伸べてくださったご親切に感謝します」

「なに、気にすることはないよ。わしらはみんな同じ海に住む隣鯨なんじゃから」

クレアは丁重に礼だけ述べてすぐに去るつもりでしたが、ここでチェロキーが勢いこんでしゃべりだしました。

「ぼく、一度でいいからシロナガス族にお目にかかりたいと思っていたんです。いやあ、こうしてじかにお会いできるなんて光栄だなあ! 感激だなあ! いましがたぼくらを導いてくださったあのバスの、なんという重厚な趣のある響き! 一声聞いただけでもう全身がビリビリきちゃった。実に素晴らしいお声です! 現在ぼくは〈歌鯨〉として鋭意精進中の身なんですが、歌の道を極めるぼくたちザトウの間でも、ご老鯨のように完成の域に達した低音を出せる者は百頭中一頭、いや、千頭中に一頭とおりますまい。これは若輩ながら〈聖歌鯨〉の有力候補に数えられているこのチェロキーが請け合いますよ、ええ」

シロナガスは別にいやな顔もせずにチェロキーの話につきあっていましたが、途中でちらっとクレアのほうを見て悪戯っぽく片目をつぶりました。どうやら経験豊かな年輩クジラは、未熟な若鯨の話に含まれる大げさな誇張をすっかり見抜いているようです。これ以上老鯨の独考の時間を妨げては悪いと気を揉んだクレアは、チェロキーを胸ビレでつついてたしなめようとしましたが、彼の口は一向にふさがる気配がありません。

「──きっと優れた〈歌鯨〉のお一方でいらっしゃるんでしょうね? もしよろしかったら、その卓越した歌唱力の秘訣をぜひご教授いただきたいものです」

若いザトウの熱のこもった申し出に、老シロナガスは苦笑しながら言い訳しました。

「いやはや、あいすまんことじゃが、わしは語りに関する職に就いてはおるが、〈歌い手〉ではないんじゃよ」

「ええっ!? そうかなあ、とても素鯨のようには聞こえなかったけどなあ……」

本当にしようのないおしゃべりクジラね。さっきまでは〈岩〉と勘違いしてびびってたくせに……と心のうちで舌打ちしながら、放っておけば通りすがりの異種族を相手に日がな一日話し続けるに違いないと思ったクレアは、ついに声に出して彼を諌めました。

「チェロキー、あまりお引き止めしてはご迷惑だわ」

「いやなに、かまわんよ。わしも話し相手がおらなんで退屈しておったところじゃ。それにしても、〈沈まぬ岩〉には不用心に近寄らぬほうがいいよ。クジラを食らう種類でなくとも、あの連中は何をしでかすか、わしたち年寄にも予測のつかぬことがあるからの」

「まったくオヤジさんのおっしゃるとおりですよ。あのやかましい〈岩〉ときたら、クジラの耳を台なしにして何がおもしろいってんですかね」チェロキーはすっかり親族気どりで、馴々しげにシロナガスに話しかけました。

「あれは別にわしたちの耳を聞こえなくするために騒音を発していたわけじゃないよ。あのヒレの〈岩〉はクジラになぞてんで関心がない。さっきのあの音は〈岩〉の反響探査音じゃ」

「あのガラガラ声がエコロケーションだって!?」

「〈沈まぬ岩〉がそんなことをするんですか!? なんのために? 餌を探すため?」

クレアとチェロキーは、老鯨の説明を聞いてびっくりしました。あの耐えがたい大音響が〈沈まぬ岩〉の〝聴る〟術だとは。そう言われてみれば、〈豊饒の海〉で襲いかかってきた〈岩〉が自分に向けて不気味なソナー音を放ってきたことを、クレアは思い出しました。

「そうじゃない。もちろん確証があるわけではないが、〈岩〉どもはどうやらあの音を使って海の底の地形を〝聴て〟おるらしい。一部の者に言わせると、連中は自分たちの同族である不動の海底の岩を〝観察〟しているのだろうとのことじゃ。なぜそんなことをするのかということまでは皆目見当がつかぬが」

「いったいあんなひどい音で本当に〝聴え〟るのかね? おお、くわばらくわばら! 〈岩〉とはもう二度とお近づきになりたかないね」

虚勢を張るからああいう羽目になるのよ。まあでも、〈沈まぬ岩〉もシャチも同族のケンカも苦手ということになれば、この先チェロキーが勇猛果敢ぶりを発揮する機会はもうやってこないでしょう。さっきのが彼の勇姿の見納めだったかもしれないと思うと、クレアはちょっぴりおかしくなりました。

「ところで、つかぬことをうかがうが、君たちはどうしていまどきこんなところにいるのかね? ここは君たちの種族が通るコースではないはずじゃが。それに……」シロナガスは改めて目の前にいるミンクのメスとザトウのオスの奇妙な二頭連れを見比べました。

「別に余計な詮索をするつもりはないんじゃが、わしは職業柄気にかかることがあると眠れないたちなものでね。その、つまり……」

そこで彼は言葉を濁しました。老鯨が言いたいのはつまり、どうしてミンククジラとザトウクジラの雌雄が一緒にいるのかということだと、クレアもすぐに察しました。このシロナガスが悪いクジラにはまったく見えませんでしたし、救ってもらった恩に対する礼儀だろうとも思い、彼女はジョーイが行方不明になってからのことのあらましを語って聞かせました。シロナガスは、クレアが不可解な事件に巻きこまれていく経緯に黙って耳を傾けていましたが、彼女が話し終えると問いを発しました。

「……それはまたしごく奇妙なできごとじゃ。君たちの〈郡〉の〈行く末の語り手〉が予言した内容を、もう一度詳しく教えてくれんかね?」

「ええと、確かこうだったと思います。『赤ちゃんクジラの尻尾に斑のケルプがからみつき、永遠の夜の世界に引き摺りこむ。そこには歯を持つ兄弟の巨大な顎門が待ち受けている。だけど、その背後にいるのは、〈死の精霊〉の卵をはらむ〈沈んだ岩〉だ──』と」

「ふうむ……」

老シロナガスは眉根をひそめてじっと考えこみました。クジラづきあいを好まないシロナガスクジラにしては、他の種族であるクレアたちに打ち解けた表情を見せたこの老鯨が、それきり二頭を無視して底知れぬ思索の深海に沈みこんでしまったので、クレアとチェロキーは互いに顔を見合わせました。チェロキーなどは、せっかく新たな話し相手が見つかったと思って喜んでいた矢先なので、老鯨のこの変転ぶりにいささかがっかりした様子でした。自分の身に降りかかったできごとが、この年老いたクジラの関心をひどく刺激したことに、クレアも困惑の色を浮かべました。年長者の思考を妨げたくはありませんでしたが、じっと押し黙ったまま目の前に長々と横たわっていられたのでは、こちらのほうが不安に駆られそうで、つい彼女は呼びかけてしまいました。

「もしもし? シロナガスさん?」

クレアに物思いを破られたシロナガスは、瞼を開くと巨躯を身じろぎさせて申し訳なさそうに弁解しました。

「……ん? ああ、すまんすまん。どうもわしは考えごとに夢中になると、ほかのことが頭からお留守になってしまうんじゃよ。許しておくれ」

「つまらない話をお耳に入れてしまって」

「いやいや、そんなことはない。これはとても重大なことじゃ。あんたのとった選択は正しかったと、わしは思うよ」

彼に会うまで択るべき道が定まらずに思い悩んでいたクレアは、鯨生の大先輩にそう言われると、ちょっぴり面映い気がしました。

「なあ、お嬢ちゃん。いや、立派なお母さんに嬢ちゃんなんて言ったら失礼じゃな。お名前はなんとおっしゃるのかな?」

「クレアです」

「クレア……ふむ、よい名じゃ。それと、そちらの若い〈歌鯨〉君……」

「ぼくはチェロキー。豪州東側〈大郡〉のチェロキーといえば、南半球界隈では──」

チェロキーがまた得意の自慢話を披露しかけたので、クレアは脇腹を小突きました。

「もし君たちさえよければ、わしも一緒にジョーイ坊やを捜す旅に同行したいのじゃが、かまわんかね?」

シロナガスの思わぬ申し出に、二頭は目を見張って相手を見つめました。そんな、ご迷惑じゃ……と言いかけたクレアを遮り、チェロキーが先にまくしたてました。

「ええ、ええ、いいですとも! 喜んで! あなたのように見識豊富な方に加わっていただければ、もう百頭力ですよ!」

クレアは非難の目つきでチェロキーをにらみましたが、老シロナガスは穏やかな物腰で頭を下げると、にっこりと微笑みました。

「わしの名はダグラスじゃ。今年で七二になる」

「ひえっ!」

チェロキーは思わず叫び声をあげました。七二といえば、あの〈来し方の語り手〉マーゴリアよりまだ十も年長です。

「ホッホッ、まだまだわしなんぞ青二才さ。わしに語りの技術を仕込んだ先生は百と十まで生きたよ」

「!!」

これにはさすがにチェロキーもクレアも声を失いました。

「ずっとずっと昔には、少なくとも年に一頭白寿を迎える者がおったよ。じゃが、ここ数年来、わしより年上の同族には会っておらぬ。もしいたとしても、どこか声も届かぬ遠くの海で潮を吹いておるのじゃろ……」

齢を重ねるにつれて増えていったであろう幾本ものしわが、そのとき一層影を濃くしたように、クレアには思われました。彼女たちがシロナガスの顔に哀しみの表情を見たのは、これが最初でした。

「とにかく、これで旅の仲間が一頭増えたことになりますね。いやあ、道連れは多いに越したことはありませんよ、うん。そのほうが道中も楽しくなりますからね。して、やっぱり旅は楽しくなくっちゃあ。ダグラスのオヤジさん、どうか一つよろしくお願いしますよ。それから、ついでにシロナガス仕込のバスを指導してくれるとありがたいなあ」

有頂天でしゃべりまくるチェロキーを尻目に、クレアはふうっとため息潮を吐きました。でも、そうね。彼の言うとおりかもしれない。確かに、仲間は多いほうが心強いもの。

当のダグラスは、はしゃぐチェロキーと、彼の振る舞いに顔をしかめているクレアに、孫に対するようなやさしい眼差しを送っていましたが、心の奥では一つの想念が確固たる座を占め、老いによって燃え滓のようになった彼の探究心に再び熱い火を炊きつけようとしていました。

この平凡な一頭の母親はいま、歴史の中心におる。一見取るに足らない事柄に見えるミンククジラの子の誘拐事件は、いずれ全鯨類の歴史を塗り替える大事件に結びつくじゃろう。六〇余年一族の歴史を綴ってきたこのダグラスの目に狂いはないぞ……