クレアには、彼ほどはしゃぐ気分になることはできませんでした。もちろん、彼女の場合チェロキーと違って旅を楽しむことは二の次です。どうやってジョーイをシャチたちの顎門から救出するかという課題は、未だに彼女の心に重くのしかかっていました。ダグラスは身体の大きさの点ではいかにも頼もしそうでしたが、クジラの天敵の前では獲物の肉が多いか少ないかの違いでしかないでしょう。おまけに、彼はとてもやくざ者のシャチを相手に大立回りを演じられる歳ではありません。ただ、〈騒音岩〉から彼女とチェロキーを救ってくれたように、彼の豊富な経験と知恵の深さは大いに役立ってくれるでしょう。その意味で、クレアもこの二頭めの旅の仲間を歓迎しました。

チェロキーはさっそくダグラスを聞き手に据えて、なかなか解放したがりませんでした。彼は自分とクレアの冒険談も、新たに話の題目の中に追加していました。

「──この巨大な恐るべき罠、〈ジャイアント・ゴースト〉をくまなく見て回るうちに、ぼくらは母の助けを求める幼子の声を耳にしました。駆けつけたぼくらがそこで発見したのは、親とはぐれて〈ゴースト〉に捕らえられてしまったミナミトックリクジラのこどもでした。さあ、坊やの一大事! このまま放っておけば、いずれ彼が溺れ死ぬのは時間の問題です。ぼくらはこの子を救い出すべく作戦を練ろうとしました。ところが、ああ、なんたることか! 悪魔の魔法で姿を〝聴え〟なくしていた〈ゴースト〉は、アネさんもまたその虜にしてしまったのです。

「『お願い、助けて、チェロキー! 頼れるのはあなたしかいないのよ!!』

「か弱きメスと仔クジラ、あわや絶体絶命のピンチか!? しかし、二頭のクジラの尊い生命を守るため、ぼくは自らの危険も顧みず、魔の〈ゴースト〉目がけて果敢なる突撃を試みました。さしもの〈ゴースト〉も、このチェロキーの機知に富んだ行動によって見事にバラバラに破かれ、かくして二頭は死の罠から無事脱出することができたのであります──」

ウ・ソ・よ。私はそんな情けない声、出さなかったわよ。おまけに、始め自分が弱腰だったところは全部抜け落ちてるじゃないの……。自身の大活躍を誇らかに謳いあげた、いささか事実に反する紛々たる脚色に、クレアはあきれ返りましたが、口を挟むのはやめにしました。思慮深いダグラスのこと、どうせおおよそのところは察しがつくでしょう。

「いやはや、たいしたものじゃ。君たち二頭はその小さな身体に、わしなど及びもつかぬ勇気を秘めておる。わしはすっかり感心したよ」クレアの考えたとおり、ダグラスはちゃんと二頭とも讃えました。

「まあ、ぼくらは自分で正しいと思ったところを貫いたまでですがね。ところで、今度はオヤジさんのほうで何かおもしろい話はありませんか? ぼくは仲間うちじゃ詩も学も才があるってことで、よくいろいろとものを尋ねられるんですが、実はシロナガスのことはあんまり知らないんですよ。これを機会に話のネタを仕入れさせてもらえるとありがたいな。始めのとき、親父さんは語りに関する職業に就いているって言ってましたよね?」

そういえば、クレアもダグラス自身のことをまだ何も聞いていなかったことに気づきました(チェロキーが自分一頭ばかり話して、ダグラスに口を開く余裕を与えなかったことも一因でしたが)。ダグラスはクレアたちが所定の回遊ルートからはみ出た針路をとっていることを指摘しましたが、彼自身もいま時分この辺りの海域にいるのはおかしいのではないでしょうか。身体の大きさに比例して大量の食物を必要とするシロナガスクジラは、割と遅くまで〈豊饒の海〉に居残っているので、普通はこんなに早く低緯度には現れないはずです。クレアはこのろうじん老鯨の身の上についてにわかに興味が沸いてきました。

「うむ。わしの肩書きは〈歴史編纂者〉じゃ。まあ、君たちのところの〈歌鯨〉ほど人気のある職業ではないがな」

「へえ。いや、ぼくも歴史には常々興味がありましてね。雄大な潮の流れのごとく、幾星霜の時の彼方より伝えられし悲喜こもごものドラマ──これぞ大海のロマン! そして、〈歴史家〉こそはまさしく旧き良き時代への案内鯨、〈郡〉の知恵袋ですとも! その地位にはもっと敬意が払われてしかるべきだと、ぼくはかねがね思っていたんですよ。こうして近づきになれたオヤジさんの魅力的なバスの語り口でもって、古への旅を経験できる機会となら、一年分の〈食堂〉の食券と引き替えにしたって損はないってもんです」

チェロキーはクレアに対してしたように、ダグラスをせっせともちあげて話をせがみました。彼のおしゃべり好きにもいいところがあるとすれば、それは自分がしゃべるだけでなく他鯨の話に耳を傾けるのも好きだという点でしょう。話し下手なクレアにとっては、彼の聞きたがりの性分はありがた迷惑でしたが、いまダグラスから身の上話を引き出すにあたって、チェロキーの相手をその気にさせる話術に彼女は感謝しました。

無論、ダグラスは曾孫ほども歳の違うチェロキーにおだてられて話す気になったわけではありませんでした。そこにはむしろ、自分と同じ種族ではない二頭に対してさえ話さなければならないという、職業上の義務感に近いものがありました。クレアたちは、彼が話し終えてからそのことを知るのですが……。

「〈歴史家〉というのは、とりわけわしたちの種族にとっては、誇り高いというとちょっと語弊があるが、たいへん有意義な職業じゃとわしは自負しておる。なぜなら、歴史とは種族の記憶にほかならないからじゃ。歌や詩や伝承といったものは芸術性や寓意性が重視されるが、歴史を伝えるときに鍵となるのは、物事のありのままを語るということじゃ。そして、〝事実〟そのものに、それが内に秘めている〝真実〟を語らせることじゃ。実際、この事実ほど雄弁なものはない。それ故にまた、これほど誤解を招きやすいものもない。

「簡単なたとえを挙げよう。わしたちが太陽を見上げるとき、水中からと水上からとではその姿はまったく違って見える。水のない世界を知らない魚などは、太陽とは一日の半分の時間の間、水面上を滑りながら海中を照らす気まぐれな光の戯れだと思いこんでおるじゃろう。一方、空を飛ぶ鳥たちは、それが周期的に天球上を大円を描いて移動する頑固な白熱の塊だと信じて疑わず、別の形をとることがあるとは思いもよらないじゃろう。しかし、それらはどちらも太陽の真の姿を表してはおらぬ。このことから見えてくる真実は、太陽の姿形がどのようなものかということではなく、わしたちは自分たちの住む環境によってものの見方、感じ方を左右されており、異なった環境に身を置く者同士では、同じ対象物であってもそれぞれ全然異なったふうに見えている可能性があるということじゃ。

「もう一つの例を出そうか。現存するわしたちクジラのだれ一頭として、実際にメタ・セティの姿を拝したり、声を拝聴したという者はおらぬ。すなわち、メタ・セティが実在するという確かな証拠はどこにもないということになる。じゃが、おびただしい数の生きものが天の一つ屋根の下にともに息づき永らえているという事実から、わしたちはメタ・セティが単なる観念上の産物などではなく、確かに実在するのだという真実の声を聞く。存在するあらゆるものから、世界を創りなすったメタ・セティのお鯨柄が自然に浮かび上がってくる。わしたちがそこに勝手な脚色をする余地はない。

「要するに大事なのは、時をさかのぼった世界の様相をなるべく忠実に伝え、鯨々がそこから真実の声を聞きとれるように計らう──〈歴史家〉に求められるのは、そのような認識と技術じゃよ。とは言うても、ただありのままを述べるということはなまなかならぬことじゃ。先入観によって事実を捻じ曲げ、自己の主張と解釈を前面に押し出すようでは、この職業にはちと失格じゃな。六〇年以上歴史一筋に生きてきたわしとて、濁った海中にいるのに透明な水を通して物事を見ているつもりになることが、未だによくあるんじゃが……」

チェロキーがダグラスの話をどのように受け取ったかは知りませんが、彼は絶対〈歴史家〉には向いていないとクレアは思いました。

「ふうん、なんだか難しそうだなあ……」その当鯨の口ぶりから察するに、堅苦しい歴史よりはやっぱり歌や物語のほうがいいと彼は思っているようです。

「まあ、そんな胸ビレ張って考えることもない。これはわしの性格のせいでな。歴史について語ると、ついこういうヒレの凝る話し方になってしまうんじゃ……」

本当にそうなのかしら?……とクレアは疑問に感じました。温和で気のやさしいろうじん老鯨という、最初にダグラスから受けた印象は、いまでも変わっていません。ダグラスの語り口がともすれば重くなりがちなのは、彼の性格のせいというよりも、むしろありのままを伝えるという言葉どおり、歴史自体のまとっている雰囲気が彼の語りにも影響を及ぼしているのではないでしょうか。だんだん気乗りがしなくなってきたらしいチェロキーに代わって、クレアはダグラスに先を促しました。

「どうぞ、続きを話してくださいな」

「うむ。ともかく、現代のわしたちシロナガス族にとっては、〈歴史編纂者〉はある意味では〈政を司る者〉に勝るとも劣らぬ重職にあると言っても過言ではないくらいじゃ。君たちの種族には〈歴史家〉はおるかね?」

「そうですねえ、〈大郡〉に一頭か二頭はいたと思うけど。でも、〈シンガー〉や〈ジャンパー〉ほどにはメジャーじゃありませんね」

「私たちもよ」

確かにチェロキーの言うように、クレアの〈小郡〉の間でも〈歴史家〉は目立たない存在でした。物語や歌の中の世界と違って、現実の海の生活ではそれほど新奇に満ちた事件が立て続けに起こることはありませんし、早く言ってしまえば、季節があって昼夜があって、それが毎年毎年繰り返されるだけのことです。代々の〈政を司る者〉の名を暗記してみたところで、みんなに喝采を送られる類いの仕事ではないでしょう。

「沿岸性の君たちの種族は、ペアリングの際の障害が少なくて鯨口が徐々に回復に向かっておるから、希望を抱かせる明るい職業のほうが持てはやされるんじゃろう。じゃが、チェロキー。君は若いから聞いておらぬかもしれぬが、ザトウクジラ族がわしたちと同様に存亡の危機に立たされたころ──わしに言わせればついこの間のことじゃが──君たちの間でも歴史を絶やさぬことの重要性が叫ばれた時期があったはずじゃ。それから、クレア。君たち安泰と見られている種族であっても、ゆめゆめ歴史を疎かにしてはならんよ。ミンククジラに限ってよもやそんなことにはならぬとは思うが、いまは数の多少だけで種族の行く末を推し測ることのできないご時世なのだから。どうやら、君の〈郡〉の〈来し方の語り手〉は、そのことに気づいておられるようだが」ダグラスは真剣に若い二頭の目を見つめながら言いました。

「知ってのとおり、わしたちシロナガス族は今日、非常に困難な時代を迎えておる。つがいの相手を見つけて子孫を残すことが難しくなっておるのじゃ。往時の勢いは完全に衰え、伝統的なシステムは崩壊してしまった。種族を立ち直らせるためにはある程度の機能を備えた社会が必要じゃが、そのための頭数がそもそもそろわないから、どちらもなかなか回復の兆しを見出せないでおるのじゃ。そんな中で、かつて〈豊饒の海〉で繁栄を謳歌したこのクジラ族中最大の種族がたどった歴史を、できる限り多くの者に伝えていくことがわしの使命じゃ。君たち二頭は同族のものではないが、これからわしが語ることは、頭の片隅にとどめておくだけでも損はしないと思うよ。もちろん、そこにどんな真実を見出すかは、君たち次第じゃがな──」

そう言うとダグラスは、水面に出て高さ十メートルにも及ぶ噴気を吐き出し、彼の生涯を賭けた歴史を語るという偉業にとりかかる準備をしました。

シロナガスクジラ族の歴史──近代の章『失楽園』

──Balaenoptera musculus

メタ・セティの創りしもののうち、最大のものにして、びょうびょう渺々の潮を泳ぐ──

「──これからわしが語る歴史は、わしたち〈歴史家〉を生業としている者の間で、信憑性に共通認識が得られている事柄を中心に構成されているから、一応その範囲での史実として受け取ってもらいたい。わしの専門は近代史じゃ。好きで選んだわけじゃないがね。華やかなりしわしらの黄金時代じゃった古代史のほうがやりがいはあった。しかし、歴史の中で最も重要な部分はやはり近代じゃ。辛酸をなめた時代のほうが、往々にしてより多くの真理を携えていると言われるとおり……。よって、ここを中心に話を進めることにしよう。近代に入る一つの節目は、五、六千年前、百代以前の世代にさかのぼる。その時代に起こった歴史的な事件は、〈毛なしのアザラシ〉の海洋への進出じゃった──」

「ちょっと待ってください、なんですって!? 〈ケナシーノ・アザラシ〉?? そんな種類のアザラシは聞いたことないなあ。新種ですか?」チェロキーはダグラスの話を途中で遮りました。クレアも彼もそんな珍妙な生きものの名前は初耳でした。

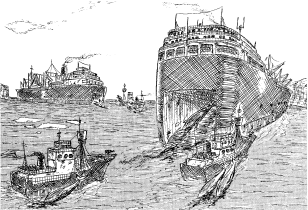

「おやおや、これは一つ改めて講義をしなくてはいかんようじゃな。〈毛なしのアザラシ〉というのは、乾いた世界を起源に持つらしい、体毛の乏しい獣の一種じゃ。生きもののうちどの分類群に属するのか詳しく調べられた者はいない。大きさは確かにアザラシ程度じゃが、形態はあまり似ておらんし、遊泳能力もかなり低い。おそらくアザラシの仲間とは別種なのじゃろう。海鳥たちに聞くところでは、彼らはしばしば〈沈まぬ岩〉の上で忙しそうに動き回っているということじゃ」

「い、〈岩〉の上にいるんですかい!? 餌用に乗せているのかな?」

チェロキーは考えるのもおぞましいとばかり声をひそめて身震いしました。

「いや。〈沈まぬ岩〉と〈毛なしのアザラシ〉との関係についての有力な仮説は、〈毛なしのアザラシ〉が〈岩〉の操り手だとするものじゃ。その証拠としては、最近は若干事情が変わって別の説明を要するんじゃが、まず古い時代の〈沈まぬ岩〉には必ず〈毛なしのアザラシ〉が乗っていたこと。そして、〈アザラシ〉のいない〈岩〉には浮揚・移動能力がなかったことなどが挙げられておる。ほかにも、〈毛なしのアザラシ〉は〈岩〉にとり憑かれているという説や、彼らは寄生生物で〈岩〉を宿主にしているのだといった説もある。わしとしては、たぶんそのどれも当たっているのじゃろうと思っとるがな」

「それは本当に確かなことなんですの? 生きものが同じ生命ある者に対してあんなひどい仕打ちをするなんて、私にはとても信じられません!」

クレアは激しい口調でダグラスの言うことを否定しようとしました。〈豊饒の海〉でクレアとレックスを執拗に追い詰め、ついには彼の命を奪った〈岩〉、〈ゴースト〉を駆使して魚たちを苦しめる〈岩〉の無機的な恐怖は、クレアにとって生きもの同士のつながりとは相容れないものでした。でも……考えてみれば、イルカの群れを根絶やしにしたジョーイ誘拐犯のシャチたちは歴とした生きもの、それも彼女の親類にあたる歯クジラなのです。生きものの種族はすべてメタ・セティの名のもとに、他の生きものと必ずそれをとり結ぶはずだといわれている紳士協定への信頼が、なんだかぐらついたようにクレアは感じました。ダグラスの言う他の説──〈毛なしのアザラシ〉は〈岩〉の奴隷と化した哀れな生きものというのが、あるいは正しいのかもしれません。だとすれば、例の殺鯨狂のシャチたちも、〈沈まぬ岩〉の命令に従っているにすぎないとも考えられます。

「ともあれ、岩にしてもアザラシにしても単独ではなしえないようなことを、この〈沈まぬ岩〉と〈毛なしのアザラシ〉とがコンビネーションを組むことによって可能ならしめたということじゃ。この組み合わせの発祥の由来に関しては、もはや憶測に頼るほかないので、わしたち〈歴史家〉としては意見を預けるよりないが。

「話をもとに戻すが、よいかな? それで、実はこの最初に原始的な〈沈まぬ岩〉が出現した時期というのは、連中も泳ぎの速い外洋性のナガスクジラ属を捕まえることはまだできなかったために、シロナガス族として所持している史料は乏しい。彼らは主に岸辺に座礁したクジラか、入江に迷いこんだクジラを捕っていたとみられる。この期間はしばらく続き、ごく最近のようにあっという間に一群れを滅ぼすような攻撃力は持たなかったといえ、それらのおかげで北大西洋のコククジラ族や北太平洋のヒレナガゴンドウ族の〈大郡〉は潮吹き一つ残さず絶えてしまった。

「およそ四、五百年ほど前から、〈沈まぬ岩〉に急激な変化が起こった。小さかった〈岩〉は次第に大型化していった。それらの生息領域は沿岸から外洋にまで広がった。連中はユーラシア大陸の西の端を起点に、北大西洋、北氷洋から南大西洋、太平洋、インド洋へと世界中の海へその勢力を順次拡大していった。チェロキーのご先祖の中にはそろそろ犠牲になった者が出てきておるはずじゃ。この段階で、〈裏側〉に住むコククジラ、ホッキョククジラ、セミクジラなどの仲間は深刻な打撃を被った。コククジラとホッキョククジラの二種族は、君たち南半球を出たことのない者には馴染みが薄いじゃろうが、ともにヒレが遅くて陸際を好み、死んでも水底に沈まないために、〈沈まぬ岩〉の格好の餌食とされた種族じゃ。彼らの間でも〈歴史家〉は商売繁盛だと聞いておるよ。二百年前には、とりわけマッコウクジラ族が獲物として好まれた時期があった。イカ食のわしたちの親戚は、当時世界中の海で幅をきかせておったが、〈岩〉に大勢屠られて見る見る凋落した。そのせいかどうか、マッコウ専門の〈岩〉も百年のうちにあっという間に姿を消してしまった」

「ねえ、オヤジさん。その〈毛なしのアザラシ〉ってやつは、一体全体なんのためにぼくらを殺していたんです?」

「うむ。普通に考えれば〈毛なしのアザラシ〉の食物にされたという回答が思い浮かぶが、一説によると、脂を採るためだったともいわれとる。連中はクジラを捕まえると、わしたちが防寒用に貯えた脂のたっぷり詰まった皮だけ剥いで、残りは海に投げ捨てることがままあった。理由は定かでない。肉が〈毛なしのアザラシ〉の餌で、脂のほうは貪食の〈沈まぬ岩〉自体の食用に供したのだという見方もある。〈岩〉が沈まずに動けるようになるには、クジラの脂をたんと詰めこむ必要があるんじゃとな。なるほど、それで生物と無生物が提携の契約を交わしたと考えれば、辻褄が合うといえるかもしれぬ。

「さて、〈沈まぬ岩〉の海での振る舞いはますます目に余るようになってきたが、百年と少し前に重大な転機が訪れた。〈岩〉は突如としてスピードを一段と速め、ヒレの速いクジラをもメニューに含めるようになった。そのうえ新型の〝銛〟──即死性の刺胞を備えた触腕状の武器──を一朝一夕のうちに獲得し、わしたちをより着実に仕留めるようになったんじゃ。つまり、この時点でわしたちシロナガス一族にとっても、〈岩〉による被害は他鯨事ではなくなったわけじゃ。ひとたびシロナガスやナガスを捕らえることが可能になると、〈岩〉は俄然わしたちばかりを集中的に攻撃するようになった。それらは北大西洋を手始めに世界の海からわしたちを掃討し、最後にとうとう、わしたちクジラにとって厳しい自然という砦に護られたとこしえの楽園のはずじゃった〈豊饒の海〉の所在を嗅ぎつけ、乗りこんできおった。ちょうどわしが生まれる少し前のことじゃ。

「〈沈まぬ岩〉の行動は変則的で、おまけに年がたつにつれて一層手強くなってきた。ちなみに、最初に〈巌〉が出現したのが、わしがまだ十に満たない若者だったころのことじゃ。あれよあれよという間にわしたちの仲間は数を減らしていった。いちばん大量に殺された六〇年前頃には、年間三万頭もが屠られたと推計されている。たった一年で数百の〈小郡〉が丸ごと消滅した計算になるな。わしの身内の多くもこの期間に生命を落とした。全期間を通した〈岩〉の犠牲者の合計数は、なんと六五万頭以上に上るといわれる。わずか百年に満たない期間にじゃよ。個鯨的な話になるが、まだ若かったわしは、この時期に種族の未来に対する危機感を抱いて、この道に進むことを決心したというわけじゃ。そのわしが師事した歴史の先生も、大往生する前に〈岩〉のヒレにかかってしまった。

「〈沈まぬ岩〉の行動は変則的で、おまけに年がたつにつれて一層手強くなってきた。ちなみに、最初に〈巌〉が出現したのが、わしがまだ十に満たない若者だったころのことじゃ。あれよあれよという間にわしたちの仲間は数を減らしていった。いちばん大量に殺された六〇年前頃には、年間三万頭もが屠られたと推計されている。たった一年で数百の〈小郡〉が丸ごと消滅した計算になるな。わしの身内の多くもこの期間に生命を落とした。全期間を通した〈岩〉の犠牲者の合計数は、なんと六五万頭以上に上るといわれる。わずか百年に満たない期間にじゃよ。個鯨的な話になるが、まだ若かったわしは、この時期に種族の未来に対する危機感を抱いて、この道に進むことを決心したというわけじゃ。そのわしが師事した歴史の先生も、大往生する前に〈岩〉のヒレにかかってしまった。「シロナガス族の者はみな困惑した。まさにいま、クレアたちが直面しているのと同じ問題が、当時のわしの同族の身に降りかかったのじゃ。〈沈まぬ岩〉対策は、最も優れた〈政を司る者〉のてヒレにも余る難題じゃった。なにしろわしたちはいかなるテキストも持ってはいなかったし、過去のセミクジラやコククジラたちの経験も、進化した〈岩〉に対してはまったく参考にならなかった。だいたいわしたちの種族は、同〈郡〉の者でも一頭一頭が独立に暮らしておって、ときたま遠隔的に連絡をとり合うことで交流を保っていたから、そのネットワークを寸断されたのは非常な痛手じゃった。だれもが、なんの因果でわしたちがこんな目に遭わねばならんのかと嘆いた。

「〈行く末の語り手〉の予言したとおり、わしたちの一族は徹底的に衰微した。〈表〉のシロナガス族は、〈沈まぬ岩〉の襲撃を受けるまではミンククジラ族と等しいケタだけの頭数がおったのに、それがいまでは数百分の一以下に減ってしまった。この惑星上の海に広く分布していたにもかかわらず、わしたちはすっかり滅びに瀕してしまった。こんなケースは生物種族の長い歴史を通じて見ても前代未聞じゃろう。大柄な者ばかり選択的に狙われていったものだから、わしたちの平均体長は縮んでしまった。放っておけばナガスより小さくなりかねなかったが、彼らもやっぱり同じ憂き目に遭ったから、幸か不幸か未だに動物界最大の種族のタイトルを他種族に譲ってはおらんがね。

「一方で、〈政を司る者〉はなんとか種族を維持しようとして、無理にでも収穫と子育ての業に励むよう一族の者たちを鼓舞した。子をたくさんもうけた母親や発育のよい子を〈郡〉をあげて賞賛したり、成鯨の儀式を行う年齢を繰り上げたりしてな。おかげで、わしたちは五歳でもう成鯨を迎えて子を産むまでになったし、メスの出産間隔も以前の半分に縮んだ。そうした繁殖率を高めるための努力は、肉体的にギリギリの線まできていたが、そうまでしても種族を再建させるには程遠かった。表向き〈岩〉からの攻撃が途絶えてから三〇年ほどになるが、未だに〈表〉のシロナガス族の鯨口は千頭に満たない……」

「どうして〈沈まぬ岩〉は、オヤジさんたちばかりを狙い撃ちしたんでしょうね?」チェロキーが再び質問しました。

「一言で言えば、わしたちがいちばん身体が大きかった──すなわち、肉や脂がそれだけたくさん採れたからということじゃろう。基本的には大きさの順に各種族が狙われていったようじゃが、ことはそう単純ではない。古くは、〈岩〉の獲物は捕まえることが容易な種類に限られておった。時代が変わって、どのクジラでも捕らえやすさに大差がなくなると、後は一頭一頭の大きさと数の問題になった。そこには、〈岩〉側の欲求を最大限に充足するという一種の明確な法則性が働いている。そして、一つの種族をおおかた捕り尽くしてしまったら、次の種に乗り換え、また次の種へという具合に、それを繰り返してきたんじゃ。もっとも、それがわかったのは、時間を経て歴史を振り返ってみてのことじゃったが。

「〈豊饒の海〉に数多くの〈沈まぬ岩〉が殺到した初期のころは、まず君たちザトウクジラ族に目星がつけられた。君たちが白い大陸周辺の島々によく近づき、身体の大きさの割に脂の採れる量が多かったからじゃ。もともとそれほど鯨口の多くなかったザトウをほぼ捕り尽くすと、次にわしたちにお鉢が回ってきた。わしたちを見つけるのが容易でなくなってくると、それらは並行してナガスクジラ族の者を捕らえだした。やがてナガスクジラが連中の餌の大半を占めるようになったが、なおもわしたちを見かける機会さえあれば躊躇なく襲いかかった。体の小さなナガスでは、シロナガスの半分ほどしか脂が採れんから、同じ脂の量を得るのに一回追いかければすむわしたちを仕留めたほうが得じゃったということらしい。〈沈まぬ岩〉にとっては、脂さえヒレに入ればどの種族のクジラであろうと一向にかまわなかったのじゃろう。ここがいかなる生物の捕食関係とも決定的に異なる点じゃ。おかげで、わしたちはいつまでもしつこく〈岩〉どもに追い回され続けた。ようやくわしたちが見逃されるようになったのは、たかだか四半世紀ほど前の話じゃ。それとてわしたちに温情をかけたというよりも、彼ら自身にとって獲物の数が少なくなりすぎ、探索にかける労力に比べて引き合わなくなったためというのが正解のようじゃがな。その証拠に、ナガス以下わしたち以外の種族に対しては容赦ない攻撃が続行されておったのじゃから。しかも、その後もなおわしたちは散発的に方々の海で殺されることがあった。

「その間にも、〈沈まぬ岩〉は急速な進化を遂げておった。泳ぐスピードをますます速め、追行持続距離も延びた。エコロケーションの技術も身につけた。捕殺パターンにも変化が見られた。中でも信じたい驚異は、〈落ちぬ岩〉の出現じゃった。わしたちは海を泳いでいてときどき騒音を発する得体の知れぬ怪鳥が上空を飛んでいくのを目撃するが、あれは実は〈落ちぬ岩〉といって、空中にとどまる術を持つ〈岩〉の一種なんじゃ」

「そ、空を飛ぶ〈岩〉までいるんですか!? たまげたなあ」

チェロキーもクレアもびっくりして目を見張りました。〈岩〉が沈むことなく自在に動き回るというだけでも不可思議極まりないのに、空中に浮かんでいられるなんてそれこそ背筋がゾクゾクします。言われてみると、ロス海の縁にある〈岩の巣〉の辺りからダグラスの言う〝怪鳥〟が飛び立つのを、クレアも遠目に見た覚えがありました。

「それで、例の〈騒音岩〉ではないけれども、とりわけやかましくがなりたて、ホバリングまでできる〈落ちぬ岩〉が、わしたちが潮を吹きに上がるとコバンザメのようにうるさくまとわりついた。そして、その呪わしい影を落とされた者は、必ずや〈沈まぬ岩〉の餌食となった。もっとも、それらを養うにはクジラではとても足りなかったのか、空からの〈岩〉の援護者は短命じゃったが。そんな具合に、捕食者の種族としてまったく非常識なことながら、それらの狩りの能力は日ごと月ごとに増強されていった。食べられる側が防衛手段の獲得を進化に頼ることなど、とてもできない相談じゃ。

「〈沈まぬ岩〉の出方はほとんど年ごとに変化した。〈巌〉の数も、〈岩〉の数も、来遊期も、食欲も。変わらなかったのは、いつでもクジラ種族に対して容赦なかったということくらいじゃ。目立った異変としては、五〇年ほど前、二年ほどぱったり姿を見せなくなった時期があった。理由はわからぬが、〈岩〉たち自身にのっぴきならぬ事情が発生したのじゃろう。どうせ何年か留守にしても平気なんじゃったら、金輪際来るのをやめてくれればいいのにと思うがね……。

「ナガスクジラ族をあらかた屠り尽くした〈沈まぬ岩〉は、続いて対象をイワシクジラ族へ移した。細身のイワシクジラはわしたちに比べて脂の量が段違いに少ないので、ナガスを見つけると、屠って曳航していたイワシの亡骸をうっちゃって大物のほうを捕まえにいくことがしばしばあった。量で駄目なら質で埋め合わせようというつもりだったのか(どこが違うのかわしゃ知らないよ)、それらはマッコウクジラにもヒレを伸ばした。そして、最終最小のターゲットに据えられたのが、クレアたちの種族というわけじゃ。こうした獲物の対象の切り替えには十年か二十年の歳月しかかからないのじゃから、〈岩〉がいかに変わり身が早いかということがうかがえるじゃろう。

「現在〈豊饒の海〉にやってきているのは、ただ一つの〈巌〉とその配下の〈岩〉たちと見られる。これは推測にすぎんが、結局のところ、〈沈まぬ岩〉は自分たちで熾烈なクジラ捕り合戦を繰り広げたあげく、淘汰されてとうとう一つだけになってしまったということのようじゃ。複数の〈巌〉が来襲していたころ、それらの間にはどうやらグループ関係があったらしい。グループ間で排斥し合い、敗北者は餌場から弾き出されて、しまいには一つ残った同じグループ内の〈巌〉同士で激烈な競合が起こった。その過程であらゆるクジラを駆逐し、獲物がなくなった〈沈まぬ岩〉たち自身が自滅したといえるかもしれん。

「〈沈まぬ岩〉同士の生存闘争は実にすさまじい……いや、生存という修飾はやはり適さぬか。それらは現れたと思ったら、たちまちにしてスタイルを一新し、不意に消え去る。わしらはそれらに翻弄されるばかりじゃ。連中の有する性質が、『共に生きる』という生物界の大原則に背いていることに気づかなかったのが盲点じゃった……。なおも〈豊饒の海〉でクレアたちを襲っているクジラ食性の〈岩〉は、この先おそらく他の種類の〈岩〉との競争に敗れ去るじゃろう。魚やオキアミを獲るタイプの〈岩〉が今日日は優勢じゃ。それでも、当のオキアミたちや、彼らに糧を頼っているわしたちが、他の生きもののそれとは次元の違う〈沈まぬ岩〉の闘争に巻き込まれて、果たして無事でいられるという保証はどこにもないがな──」

「──これがわしの一族の近代史、楽園の失墜の様を綴ったものじゃ。わしたちクジラ族を見舞ったこの悲惨な時代はいったいなんだったのか? なぜメタ・セティは、このような過酷な運命をわしたちに申しつけられたのか? シロナガス族はもう永久にかつての栄華をとり戻すことはないじゃろうし、わしはこのとおり老いさらばえた身で答えを見つける前にくたばるじゃろうが、まだ将来のある君たち若いクジラ、若い種族には、いずれじっくりこのことを考えてもらいたい。そして──」ダグラスは語っている間中ずっと神妙な顔つきをしていましたが、ここでにこやかな笑顔に戻りました。最後に彼はクレアの目を見つめて穏やかに言いました。

「どうかジョーイやリリたち次の世代のこどもたちに語り伝えていってほしい……」

クレアはダグラスの言葉を聞いて、〈歴史編纂者〉の宿命を垣間見たように思いました。彼は全生涯を賭けて、この哀しい歴史──少しの飾り気も味気もない物語──を一頭でも多くの同族の者に語り継いでいかなくてはならないのです。子孫を維持することすらままならぬほど鯨口の減ってしまった現在、〈歴史家〉としての素質を持ち、彼の後継者を志すクジラがどれだけいるでしょう。異種族であるクレアやチェロキーにまで語りかけずにはいられないダグラスの気持ちが、彼女には痛いほどわかりました。

「ねえ、オヤジさん。オヤジさんの話はたいへんためになったけど、もう少しなんというか、オヤジさん自身にまつわるエピソードってのはないすかね? オヤジさんは〈沈まぬ岩〉に襲われた経験はあるんですか?」

ダグラスの長く憂鬱な歴史の講義は、チェロキーにとってはやはり退屈なものだったようです。彼としてはホットでハッピーな話か、恐いなら恐いでもっと臨場感のあふれる怪談のようなものが聞きたかったのでしょう。

「ホッホッ、もし〈沈まぬ岩〉に出くわしておったなら、今日まで生きちゃいなかったよ。じゃが──」言葉を途切れさせたダグラスの顔がふと曇りました。

「──わしがもうじき成鯨するという矢先のことじゃった。わしの母親が〈豊饒の海〉で〈沈まぬ岩〉に追尾された。そのとき、母はその年の冬に生まれた、つまりわしの弟にあたる仔クジラを連れ、エスコートのオスと一緒に〈食堂〉から帰る途中じゃった。母はわが身を盾に恐ろしい敵から息子を護ろうとした。オスはさらに〈岩〉と母との間に割って入り、身体を張って母子をかばおうとした。じゃが、〈沈まぬ岩〉は小柄なそのオスには見向きもせず、過たず母に向かって銛を射ちこんだ。母はこどもと恋鯨に挟まれながら、彼らの目の前であっけない最期を遂げた。離乳前に母親を亡くした弟は、結局育たなかった……。

「〈沈まぬ岩〉に関する逸話に、〈岩〉は決して乳飲み子とそれを連れた母クジラを標的にはしない、というものがある。しかし、それは歴史的に見て事実ではない。確かに、多くの場合はそうだったのかもしれぬが、わしの母は死んだ」

クレアの胸のうちにムラムラと激しい感情がこみあげてきました。それは、レックスが自分をかばおうとして〈岩〉の銛に撃たれたときに感じたのと同じものでした。なぜ、ダグラスの母は死ななくてはならなかったのでしょう? なぜ、彼の弟は死ななくてはならなかったのでしょう? 彼の話から、クレアは一つの新事実を知りました。〈沈まぬ岩〉には〈毛なしのアザラシ〉という生きものの協力者がいるのです。冷たく血を流すこともない〈岩〉ならばともかく、〈毛なしのアザラシ〉は母と子の間を引き裂いても胸が痛まないのでしょうか? 心より優先すべき事項があるのでしょうか? 彼らにだって親や兄弟がいるはずでしょうに……。

「すまんな、二頭とも。ちっとも楽しくない話ばかり聞かせてしまって……」

クレアもチェロキーも黙って首を横に振りました。