シャチ親衛隊長ドクガンは、率いる群れをストップさせて後方をじっとにらみ据えました。捕虜にしていたミンククジラの子の数は、いまや三〇頭を割りこんでいました。数が減ったからといってスピードが上がったわけではなく、残った仔クジラの大部分が相当にへばっているために、かえってたびたび休息をとらないとたちまち全滅してしまう恐れがありました。かくして、シャチたちはノロノロ運転を余儀なくされました。

ところが、遅々として進まない遠征隊の後を着実に追ってくる者がありました。撃退のために差し向けられた、ドクガンが最も信を置いていた親衛隊長補佐と二頭の部下は、このしごく簡単な任務に失敗したばかりか、あろうことにも消息を断ってしまったのです。ポリネシアの海域から彼らを尾けてきた二頭の小うるさいヒゲクジラは、いつのまにか数を増やして三頭になっていました。大きさから推察するにシロナガスクジラのようです。ちっ、こんなふざけた話は聞いたことがないぞ……。無論、図体の大きいのが一頭付け加わったからといって、ドクガンたちにとって彼らが障害となる理由などありませんでした。しかし、力の差が歴然としていながらなおもあきらめずに食い下がってくるヒゲクジラたちに、彼はなんとも言い表しようのないうっとうしさを感じました。

いまのところ、後方にいるヒゲクジラたちはこちらの所在をはっきりつかんでいるわけではないようでした。しかし、シロナガスはどの種族よりも伝播距離の長い低周波ソナーを用いることができるので、自分たちを発見するのは時間の問題でしょう。

ドクガンは、眠っているのか覚めているのかも定かでない泳ぎ方をしている〈告知者の窓〉の左舷に泳ぎ寄りました。

「もしもし、〈告知者〉さんよ。起きてるかね?」

紅目のシャチの目はにわかに鮮やかな色合いを帯び、シャチの頭目の右目を尊大に見つめました。

「なにごとか、親衛隊の頭よ。〈大王殿下〉の右ヒレであるこの私をつまらぬことで呼びつけるでないぞ」

「まあ、ちっと後ろをご覧なさい。わかりますかい?」

〈告知者の窓〉は背後に目をやろうともせず、不機嫌な声で言いました。「知っておる。軟弱なヒゲクジラどもの二頭や三頭が何ほどのものぞ。親衛隊長ともあろう者が、そんなつまらぬ相手を気にかけるのか? 主がそれほど気弱なシャチだとは知らなかったぞ」

「別に気になるってわけじゃないんですがね。しかし、俺の勘だと──」

「そなたは〈運命の告知者〉に託宣を垂れようというつもりか? まあよい。お主の腹は読めておる。そんなに私の力が見たくば見せてやろう……」

そう言うと、〈告知者〉の代弁鯨はクルッと方向転換し、奇妙なダンスを踊るように群れの回りを輪を描いてひとしきり泳ぎ回りました。しばらくすると、青々とした水壁の彼方から何か巨大な影がシャチたちのほうに向かって急速に接近してきました。その正体が明らかになると、親衛隊の隊員たちはみなゴクリと唾を飲みこみました。ドクガンですら、一瞬背ビレがむずがゆくなるのを覚えました。虜のミンクの子たちは、恐ろしい怪物を前にしていっせいに泣きだしました。

「さあ、〈運命の告知者〉の威力をその目に焼きつけるがよい。行け、モノ・セティの遣いよ! 身のほど知らずのクジラどもに永遠の死を授けてきやれ!」

他鯨に身体を貸した紅目のシャチは冷酷な笑みを浮かべました。〝死の遣い〟は温かみを微塵も感じさせない視線──その大きな真円の目は〈告知者の窓〉と同じく、地平線にかかった月のように妖しげな紅い光を放っていました──を一同に投げかけると、さっと身を翻してまっしぐらに獲物の待つ南の方角を目指しました。

再び青霞の向こうに消え去った二番手の撃退者を見送ってから、メルとぴったり寄り添って震えているジョーイのほうを振り向くと、ドクガンは哀れみの混じった声で言いました。

「さて、坊主。お前さんのおふくろもえらい貧乏くじを引いたもんだな。あのバカでけえ三角牙に噛み裂かれるよりは、まだ情け深い俺たちのヒレで始末されたほうがマシだったと思わねえか?」

クレアたち三頭は、針路を東から北向きに変更して赤道直下の海に入ろうとしていました。針路を変えたのにはいくつかの理由がありました。

クレアとチェロキーはダグラスから、彼が歴史の記載事項を照らし合わせるべく、〈表〉から〈裏〉へおもむく途中だったことを聞きだしました。老〈歴史家〉は数年おきに両半球を交互に行き来していました。高齢の故、ダグラスは社会生活を捨てて自らの天命に身を捧げることを誓い、通常の回遊コースに縛られることのない巡歴の旅に出ていたのです。三頭はそれぞれの事情により仲間と別行動をとったおかげで、お互いに普通なら考えられない時期と場所で出会うことになったわけです。

ダグラスは、「なに、別に一年や二年遅らせたってかまうことはないよ」と言いましたが、クレアは自分のせいで彼の大切な仕事に差し支えるようなことがあってはならないと、三頭そろって赤道を越えて〈裏〉の海へ向かうことに決めました。チェロキーも、初めて自分たちの住んでいるのと反対側の世界を見聞できるまたとない機会とあって、諸ヒレを挙げて賛成しました。

また、北へ進むことにしたのには、それなりの合理的な裏づけもありました。東への直進コースを維持すれば、いずれフンボルト海流にぶつかります。しかし、ジョーイを連れたシャチたちが寒流をさかのぼって真冬の南極海へ逆戻りするとは、いくら常軌を逸脱した相手といっても考えにくいことです。

そして、最後の動機は、とくに根拠があったわけではありませんが、最も重要なものでした。クレアの第六感はジョーイが北に移動していることを告げていました。以前に比べるとその感度は少しずつ上がって、方角や距離も大まかながらつかめるようになり、いまでは彼女にとって一種の方位磁針の働きをしていました。ほかにどんなもっともらしい理由があろうと、彼女はまず自分の心のうちで息子の声に耳をすましたうえで、進むべき道を選んだでしょう。

南北からの貿易風がぶつかって互いを打ち消し合う赤道付近の海の上には、風がほとんどありません。代わりにここでは、強烈な日射に暖められた海水が盛んに蒸発し、次から次へと雲を作って雨をもたらします。年間降水量が三千ミリに達する常夏の赤道地帯は、世界でいちばんの多雨地域となっています。水は海と空とを昇ったり降りたりで、本当に休む暇もありません。いまクレアたちがいる太平洋の東部は、寒流のフンボルト海流が幅をきかせているので、熱帯としてはあまり水温が高くありませんが、それだけに冷たい水は温暖な大気に触れることによってどんどん水蒸気を供給します。

クレアたちは、天高く架かった太陽がカンカンに照りつける日と、それを入道雲が見る見るうちに覆い隠し、土砂降りの雨を降らせる日とを順繰りに過ごしました。水面をバラバラとたたきつける大粒の雨は、ジョーイの捜索にとっては障害となりました。雨の日には、彼らは呼吸に上がる以外は深みに潜り、雨雲がすっかり水分を絞り尽くされるのを辛抱強く待つか、雨の降っていない海域へと移動しました。

移り気な空に比べ、海のほうは流速の速い南赤道海流が頑なに西向きの流れを保持しています。赤道の海は、南赤道海流、赤道反流、北赤道海流と、強勢の海流が交互に逆向きに走っているため、クジラといえどもここを突き抜けていくのはなかなか骨が折れるのです。何度も赤道を突破した経験のあるダグラスは、シャチたちも赤道の潮流の狭間にとどまってはいないだろうから、ひとまず〈裏側〉へ出てからジョーイを捜すことを考えたほうがいいのではないかと提案しました。クレアとしては、果たしてまったくの未知の海で、離れ離れになってしまったジョーイの呼び声をもう一度捉えることができるかという不安も残りましたが、ここはダグラスの意見を受け入れることにしました。

彼らが潮の本流を突っ切ることに決めた当日、雨の合間を縫って、太陽が久しぶりに雲間から顔をのぞかせました。クレアたちは三角形の編隊を作って前進しました。先頭のクジラが疲れたら順番に交代する寸法です。いつもならクレアにとって一定方向の強い潮流を横切るのは、南極周辺の暴風圏を通過するときだけでした。流れがちょうど西風皮流と逆向きなので、右の体側に水圧を感じ、北を指しているにもかかわらず、〈抱擁の海〉を出て〈豊饒の海〉に入る南下の道中にあるような錯覚を引き起こします。でも、南米大陸沖で向きを転じる寒流の名残をとどめているとはいえ、やはり押し寄せてくる流れに身の引き締まるような冷たさを感じることはありません。

南赤道海流を横断する間、三頭のクジラは順調に泳ぎ続けました。流れの峠を越して、そろそろ逆行する二つの潮流の中央分離帯に差しかかろうというとき、先頭にいたクレアが急に速度を緩めました。

「どうしました、アネさん?」

「なんだか……寒い……」

「なんですって? ここは赤道の真上だよ?」

「交代するかね?」

チェロキーとダグラスは、泳ぎ止まって震えているクレアに心配そうに寄り添いました。

「誰かが見ている……」

うつむいて胸ビレを抱えていたクレアは、やおら顔を上げて叫びました。「ジョーイの身に何か起こったんだわ!」

別にこれといった異変を感じなかった二頭のオスクジラは、けげんそうに互いの顔を見合わせました。しかし、ややあってダグラスが北の方角に何者かの気配を察知しました。

「む!? だれか来よるぞ……」

「シ、シャチですか!?」チェロキーがギョッとなって尋ねます。

「違う、単独じゃ……それに、かなりの大物じゃぞ……」

三頭は東流と西流とを隔てる水壁の向こうに耳を〝凝らし〟ました。まもなく、大きな影が高速でこちらへ向かってやってくるのがクレアとチェロキーにもわかりました。

「全長一八メートルはありそうじゃ」

「とすると、ナガスあたりかな? もしかしたら、〈裏〉から〈表〉へ出向く〈伝道者〉か、オヤジさんみたいな旅の〈歴史家〉かもしれませんよ」

またシャチの追っ手かと思って一瞬肝を冷やしたチェロキーは、ほっとした声で言いました。彼は新しい話し相手が見つかったものと早合点して気を緩めましたが、ダグラスとクレアは警戒の態勢を崩しませんでした。

「いや、同族にしてはどうも様子が変じゃ」

「何か悪い予感がするわ……」

確かに相手がクジラであれば、これくらい近くへ寄ったらあいさつの一つもよこすはずです。しかし、この新来の大柄な生きものは無言のまま真っすぐクレアたちのほうへ突っこんできます。まるで、獲物にピタリと照準を合わせるように。

「どうやらサメのようじゃな」

水平の尾ビレを持つクジラとそれが垂直に付いている魚仲間のサメとでは、身体を波打たせる向きが違うので、泳ぎ方ですぐに判別がつきます。

「サメってのはジンベイさんのことですよ、ね?」

「残念ながらハズレじゃよ」

チェロキーは南洋を一頭でブラブラと遊弋するジンベイザメを指したつもりでした。彼らはサメといってもプランクトンを漉しとって食べるおとなしいタイプで、ヒゲクジラたちは性格の似通ったこの大きな魚族に親近感を抱いていました。彼らはまた、(通常のサイズとしては)クジラたちに匹敵する唯一の巨体の持ち主です。しかし、呑気者のジンベイさんにはこんな猛スピードを出すことなどできません。それに次ぐ候補は、彼らとはまったく正反対のタイプで、こちらはなるたけお近づきになりたくない相手でした。

「と言いますと……まさか……!?」

「ホオジロじゃ」

「嘘でしょう!? こんな大きなホオジロなんて聞いたことないわ!」

主に熱帯の外洋域に住むホオジロザメは、獰猛な肉食性のサメの中でも最も恐れられている種類です。彼らは海のギャングとして世界中にその名をとどろかせており、クジラたちも毎年〈郡〉で何頭かの仔クジラが彼らの犠牲となっていました。ホオジロザメの中には、稀におとなのミンククジラよりも大きく成長する者もいますが、しかし、いま彼らに迫りつつある相手の大きさは通常のサイズの倍はあり、いくらなんでもケタ外れです。

「わしの歴史にだって記録がない。新種かもしれん。じゃが、わしだったら賭けないね」

そのとき、ガチッ!という金属的な鋭い音がクジラたちの耳に届きました。サメが巨大な三角形の歯を噛み合せたのです。そのぞっとする音に、三頭は一瞬にしてすくみあがりました。とりわけ、チェロキーにとってはありがたくない幼少時の恐怖体験を呼び覚まされることになりました。彼はまだ小さかったころ、ホオジロザメに追いかけられてもう少しでヒレ先をかじられるところだったのです。親が駆けつけてことなきをえましたが、それでも、こどもの時分に恐ろしい思いをした記憶は、腸壁にはびこるアニサキスのように彼の心の奥深く巣食って、大きくなったいまでもサメと聞いただけで飛び上がるようになったのでした。もしかすると、彼の意気地のなさにもそのときのトラウマが尾を引いているのかもしれません。

「ひ、引き返そう!!」

チェロキーは言い終わらないうちに反転して、一目散に駆けだしました。

「待って、チェロキー!」

脇目も振らず逃げだしたチェロキーの後をクレアも追いました。ダグラスは二頭を引き止めようとして声を張り上げました。

「二頭とも、そっちへ行ってはいかん! 流れに逆らえば速度が落ちるし、体力を消耗するぞ! おまけに、サメは匂いを嗅ぎつける。流れの下手に回るんじゃ!!」

しかし、チェロキーはすっかりパニック状態に陥ってしまい、二頭の声も耳に入らない様子でした。彼がサメに強いとは思わなかったけど、まさかいちばんの苦手とはね……。悲鳴をあげつつわれ先にと遁走するチェロキーの後ろ姿を前に見ながら、クレアは心の中でつぶやきました。ダグラスも仕方なく後からついてきます。

再び三頭は、今度は流れを左にして潮流のただ中に乗り入れました。ホオジロザメは相変わらず彼らを目標に定めたままです。

サメは海の生きもののうちでもずば抜けた感覚器官を各種とりそろえています。鼻の利かないクジラたちとは違い、彼らは嗅覚がきわめてよく発達しており、ほんのわずかな血の匂いにも敏感に反応します。耳のよさでもクジラたちに引けをとらず、傷ついた魚がもがくときのかすかな音を数百メートルの遠方からも聞きつけることができます。また、光に対する感受性に優れた目は、暗い水中で獲物の位置を的確に捉えます。さらに、たとえ視界が利かない濁った海でも、音や匂いの届かない激しい流れの中でも、彼らには獲物を探り当てるためのとっておきの手段があります。彼らのとがった頭の先には、生物の発する微弱な電気を感じとる器官が備わっているのです。

これらの優秀な探知機を装備したうえで、さらにサメたちは全身が獲物を捕らえるための武器と化しています。流線型の身体は高速推進を生み出し、強靭な皮膚は筋肉の力を頭部から尾へと効率的に伝達します。彼らの皮膚は、身体を曲げたときに内側がたるんでしわが寄らないようになっており、そのためスピードを落とさず自在に向きを変えることができるのです。そして、なんといってもきわめつきの武器は、鋭い歯と強力な顎です。マグロやタイなどの硬骨魚と異なり、サメ類の骨格はすべて軟骨から成っていますが、歯だけは硬いエナメル質に覆われたしっかりしたものを用意しています。山型で縁が鋸状になった歯は、やや内向きに倒れていて、一度捕らえた獲物を絶対に逃しません。大顎にずらっと一列に並んだ歯の内側には予備の歯がぎっしりと重なって、骨肉を切り裂く出番が回ってくるのを待ちかまえています。彼らの歯は抜けたり欠けたりしても替えがいくらでもあるため、老後も餌を捕らえるのには不自由しません。これらの能力を総動員し、海洋の厳しい生存闘争の中で、サメたちは三億数千万年もの時を生き延び、いまもなおシャチと並ぶ海洋界最強の猛者として君臨しているのです。

巨大なホオジロザメは、強い潮の流れをものともせずに追いすがってきました。一方のクレアたちは、せっかく苦労して乗り越えてきたばかりのところでまた逆戻りする羽目になったため、三頭ともすぐに息切れを感じ始めました。クレアとダグラスを置いて真っ先に飛び出したチェロキーは、早くも三頭の中でもどんじりに回ってヒイヒイと潮を弾ませていました。だから、ダグラスの言うことを聞けばよかったのに……と、いまさら悔やんでも後の祭りです。ダグラスも歳のせいで若者のようには飛ばすことができず、クレアはクレアで〈豊饒の海〉で栄養をつけ足りなかったのと、もう何度も超スピードを出してきたのでエネルギー切れを起こしていました。

ホオジロはついにチェロキーの尻尾に鼻先が届くほど間近にまで迫りました。

「しっしっ、あっち行け! ザトウなんか食べてもうまかないよぉ!」

クレアは後退してチェロキーを先にやると、ジグザグ航行をしながら自分の倍もある強面の敵の出方をうかがいました。〈抱擁の海〉では、出産時の血の匂いを嗅ぎつけてサメたちがやってくることがよくあり、彼女たち母クジラは、しつこく赤ん坊にまとわりつくイタチザメやメジロザメを強気で追い払ったものです(もちろん相手は自分より小柄でしたが)。しかし、大ホオジロは、一泳ぎでも近寄ると尾で鼻先をへし折るわよ! というクレアのジェスチャーも、突き出た鼻であしらうように意に介しませんでした。

ホオジロザメはただちにクジラたちに襲いかかることはせず、彼らを追い抜いて横から前に出ようとしました。クレアたちは針路を曲げて右へ行こうとしましたが、大ザメは巧みに回りこんで彼らの退路をふさぎました。三頭はとうとうストップし、次第に半径を狭めながら円を描いて周りを泳ぐ怪物ザメを、観念して見守るばかりとなりました。

「神様、仏様、メタ・セティ様! なにとぞお助けを~~!」

もうこれで最期かもしれないというときになって、この場にふさわしくない考えがクレアの頭をよぎりました。クジラたちにとって、仔クジラの生命を奪うサメは確かに決して好きになれない天敵でしたが、たとえこどもを殺されても彼らを恨んではいけないと、年長者はいつも諭してきました。自分たちがオキアミを食べることで明日を保証されるように、サメにしてもシャチにしても、そうやって自らの生命をつないでいるのですから。

血の匂いを嗅げば獲物と仲間との見境もつかなくなるといわれるほど冷血漢で通っているサメですが、彼らにもやはり独自の社会があり、それぞれにコミュニケーションをはかっています。種族によってはグループで協調して狩りをする者たちもいます。〈生物観察者〉によれば、サメには卵胎生の種が多く、クジラたちと同様、こどもが独力で生きていけるようになるまでお母さんがお腹の中で育てます。深海に住む小型のアブラツノザメなどは、クジラよりも長い二〇~二四ヵ月もの間母親が胎児を養います。また、卵を産む種類でも、丈夫な殻(長い紐状の突起が付いていたり、らせん形をしていたり、不思議に印象的な造形をしています)でもって中の赤ん坊を保護しています。海の生きものたちの頂点に立つサメは、それだけ少数の子を大切に育てる暮らし方をしているのです。彼らは普段食欲のないときは、目の前を小魚がウヨウヨしていても見向きもしません。海の無法者と呼ばれるサメたちも、ちゃんとメタ・セティの設定した自然界のルールに則り、多くのか弱い種族と共存してきたのです。

それにしても、この大ホオジロはいったいなぜ彼女たちに狙いを定めたのでしょうか? 健康なおとなのクジラを三頭も一手に引き受けようというのは、何か特別な目的でもあってのことでしょうか? サメたちにはいつだって何を考えているのかよくわからないところがありましたが、クレアは自分たちに注がれるこのサメの冷たい深紅の視線に、どこか意図的なものを感じました。ふと、クレアはこのサメが出現する直前に彼女を襲った寒気のことを思い出しました。あのときもしかしたら、ジョーイがこのサメを見て感じた恐怖が伝わってきたのでは……。

「サメさん! あなた、ミンククジラの子と一緒にいませんでしたか!?」

突如気が触れたようにサメに向かって飛び出そうとしたクレアを、他の二頭はあわてて押しとどめました。

「アネさん、血迷わないでください!!」

三頭がもみ合っていたとき、不意に別の黒い影が現れました。それは深みから浮上してきて、急速に向きを変えると、こちらに突進してきました。

「新手の影じゃ! 全長やはり一八メートル──」

「うひゃっ、お仲間がやってきたのか!?」

その影は見る間に距離を縮め、一直線に化けホオジロザメの懐へ飛びこみました。

「危ない!!」

突然のハプニングに、三頭はいったい何が起こったのかまったくわけがわかりませんでした。次に彼らの目に入ってきたのは、土手っ腹に新参者の体当たりを受け、身をよじってもがいているホオジロザメの姿でした。

「だれ!?」

「マッコウか!?」

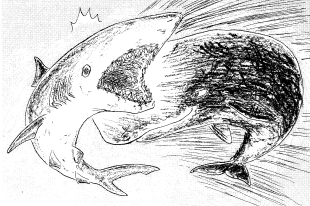

ダメージを被った巨大ホオジロザメはいったん態勢を立て直すと、今度は飛び入り参加の敵/餌目がけて少しも怖気づくことなく挑みかかりました。謎のマッコウクジラは、ジョーズ=大顎の攻撃を突き出た前額でがっしりと受け止めました。およそ口に入るものならなんでも真っ二つにする鋭利な三角牙も、歯クジラの帝王の頑丈なおでこの前には歯が立たないとみえ、歴戦の証である数多くの傷痕の上に新たな一つを付け加えただけでした。マッコウは続けて数度サメの横面や脇腹に頭突きを食らわせた後、今度はヒレをくわえて押えこみました。

ダメージを被った巨大ホオジロザメはいったん態勢を立て直すと、今度は飛び入り参加の敵/餌目がけて少しも怖気づくことなく挑みかかりました。謎のマッコウクジラは、ジョーズ=大顎の攻撃を突き出た前額でがっしりと受け止めました。およそ口に入るものならなんでも真っ二つにする鋭利な三角牙も、歯クジラの帝王の頑丈なおでこの前には歯が立たないとみえ、歴戦の証である数多くの傷痕の上に新たな一つを付け加えただけでした。マッコウは続けて数度サメの横面や脇腹に頭突きを食らわせた後、今度はヒレをくわえて押えこみました。向かうところ敵なしのサメにもいくつか弱点があります。彼らの仲間は、始終泳ぎ回ってエラに新鮮な水流を送っていないと息をすることができないのです。自分とほぼ同じ大きさで、スタミナの点では一段勝る哺乳類の対戦者に動きを封じられた魚類界のチャンピオンは、始めのうちしきりに暴れまわっていましたが、次第に呼吸困難に陥ってけいれんを起こしだしました。マッコウは最後にホオジロを思いきり振り回したあげく、筋肉の塊でできた尻尾で胴体を打ちのめしました。構造的に弱いサメの軟骨の骨格では、度重なる強烈な殴打に耐えるべくもなく、あっさりと勝負はつきました。

化けホオジロは腹を上向けにして身体を小刻みに波打たせながら、暗く淀んだ深みへと沈んでいきました。見開いた虚ろな目からは紅い色が消え失せていました。