「あの、危ないところを助けてくれてありがとう」

「別にあんたたちを助けるつもりだったわけじゃねえ。ただ、ああいうのがデカい面してうろついてやがるのが気に食わなかっただけさ。もっとも、面のデカさにかけちゃ、俺たちマッコウにかなうやつはいねえがな」

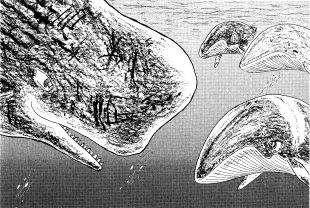

正体不明のマッコウクジラは、大きな頭部の割に細い下顎で、対戦者の怪物が沈んでいったほうをしゃくりました。クレアは巨大ホオジロザメの消えた深みを見やってから、視線をマッコウに戻しました。

彼の秀でた額には、先ほどの戦闘で受けた傷跡に血がにじんでいました。このオスマッコウには他のクジラをおいそれとは寄せつけない雰囲気がありましたが、クレアは思いきって傷口に触れようとそっと胸ビレを伸ばしました。

「おっと、あんたにガキ扱いされる筋合いはねえよ」

思ったとおり、マッコウは身じろぎしてクレアのヒレ先をよけると、小さな目で彼女をきっとにらみつけました。

「でも、怪我をしているじゃない」

「そういうのを余計なお節介というんだ。こんなのは怪我のうちに入らねえ」

「そんなことないわ。立派に怪我のうちに入るわよ!」

クレアは自分でも意外なほどむきになって言い張りました。お化けザメをあっさりと打ち倒した大柄な歯クジラの面前に出た緊張が、かえって彼女にそんな強気の言辞を吐かせたのかもしれません。しかし、マッコウのオスは、腹を立てたというより半ば呆れ顔になっていいました。

「やれやれ、ずいぶん強情なメスだな。俺の同族のリーダーメスはあんたより一回り大きいが、オスに言うことを聞かせようだなんて了見は起こさないぜ。ヒゲクジラはカカア殿下だって話は聞いてたが、これほどとはな」

いつクレアが張り飛ばされるかと肝を冷やしていたダグラスは、このマッコウがただ乱暴なだけではないのを知ってほっと胸をなで下ろしました。とにかく話題を逸らすためもあって、今度は彼が口を開きました。

「あんた、マスターじゃないのかね?」

「あいにく、俺は群れるのが嫌いでね。ハーレムを持ったことは一度もねえ。だが、マスターに蹴りを入れてやったのは一度や二度じゃねえよ」

「ハーレムを引き継がないのに、相手にケンカを売るの? 理由もないのに!?」まだ納得のいってなかったクレアは、一層豪胆になって問いただしました。

「理由ならちゃんとあらあ。要は、そいつが気に入らねえやつだったら一発なぐる」

「そんなの理由になってないんじゃあ……あ、いや、なんでもないです」

ここでチェロキーが口を挟みましたが、マッコウにジロリとにらまれてすぐにゴニョゴニョとごまかしました。

「ところで、俺も三五年方々の海を泳いできたが、こんなけったいな取り合わせのポッドにゃお目にかかったことがねえ。シロナガスのじじいに、ザトウの若造に、ミンクのアマときやがる。どいつがここのボスだ、ええ?」

マッコウクジラは改めて目の前の三頭のクジラを、体長の三分の一近くを占める大きな頭の中ほどについた目でジロリとねめ回しました。ダグラスとチェロキーはオドオドとクレアのほうを見やりました。クレアただ一頭が、三頭の間を行き来したマッコウの視線を正面から受け止めました。

「ほぉ、お前さんがメスマスターってわけか。どうだ、俺と一戦交えてみるかい?」

武骨なオスマッコウは、自分の半分もないヒゲクジラのメスの半身手前にまで近づくと、興味津々といった顔つきで彼女の目を上目づかいにのぞきこみました。クレアは怖気づくまいとして、精一杯胸ビレを広げて声を張り上げました(そうすることで、かえってボスらしく見えてしまいましたが)。

「わ、私は理由もないのに他鯨と争うつもりはないわ! それに、私たちの中にはだれも長に当たる者はいないわ。こちらのお二方は、私につきあってくれているお友達よ」

「わ、私は理由もないのに他鯨と争うつもりはないわ! それに、私たちの中にはだれも長に当たる者はいないわ。こちらのお二方は、私につきあってくれているお友達よ」「気に入るか入らねえかってのは立派な理由だぜ。唯一の理由と言ったっていい。まあだが、俺も理由もなくケンカを吹っかける気はねえし、はなから勝つとわかってるケンカもしねえ」

マッコウクジラは、クレアが懸命に内心の怯えを隠して虚勢を張っているのを見抜いてか、奥まった口の端を歪めてニヤリとしました。クレアはまさかと思いはしましたが、一戦やらないかという彼の言葉が冗談だと知ってほっとしました。

いままで傍らでクレアとマッコウのやりとりを聞いていたチェロキーが、話の合間を見て堰を切ったようにしゃべりだしました。

「あ、あの、ぼく、前からマッコウクジラとお近づきになりたいと思ってたんですけど、こうして間近に拝顔できるなんて、まったくもって光栄の至りです。いやあ、それにしても見事な体つきをしていらっしゃる。射るような鋭い目、引き締まった下顎、サメの歯にもびくともしない鎧のごとき肌、たくましくも美しい尻尾、そして、なんといっても、例の悪党ザメを一撃のもとに打ち破ったそのご立派なおでこ──。本当に惚れ惚れしちゃいますよ、うん。さっきの鮮やかな戦いぶりが、いまもぼくの瞼の裏に焼きついて離れない。実はぼくは、ぼくらザトウ一族の〈歌鯨〉の頂点を目指して目下修行中なんですが、もしあなたのご許可さえいただければ、ぜひともあなたの勇姿を讃えて歌に残したい。いや、この際です、あなたの武勇伝を長大な叙事詩に歌いあげて──」

チェロキーはクレアやダグラスとの初対面のときと同じく、お世辞を並べたててきりもなく口を動かし続けました。あ〜あ、また始まった。だれにでもそのヒレが通用するとは限らないわよ……。案の定、マッコウは眉根にしわを寄せて、調子のいいことばかり口にするザトウクジラを胡散臭そうににらみつけました。

「小うるさいチビだな。俺は口数ばかり多いやつも嫌いだ」

チェロキーは即座に黙りこみました。自分が日頃気にしていることを言われたうえに、気に入らないクジラはなぐると公言してはばからない相手に、これ以上悪い印象を与えるつもりは彼にも毛頭ありませんでした。相手を選ばないおしゃべりは禁物だということを教えられた意味で、彼にはいい薬になったかもしれません。

「それじゃあ、俺はこの辺で失敬させてもらうぜ」

そう言って一匹狼のマッコウクジラは三角形の尾ビレを翻すと、これ以上長居は無用だとばかり、三頭を残して泳ぎ去ろうとしました。

「待って、マッコウさん!!」

マッコウのオスはその場に静止して、呼び止めたクレアのほうを振り返りました。

「あの……突然であつかましいお願いなんだけど、私たちの用心棒になってくれません? もちろん、その、あなたの気が向いたら、だけど……」

その言葉はとっさにクレアの口をついて出てきたのですが、よく考えてみるとこれは願ってもないことのように思われました。戦う力をほとんど持たないヒゲクジラ三頭だけでシャチに立ち向かうのは、明らかに無謀な試みであり、彼女は心もとなさをひしひしと身にしみて感じていました。それがここに、怪物ホオジロザメを一片の怖気も見せずあっさりと撃破したいかにも頼もしそうな助鯨が現れたのです。力ずくでジョーイを奪い返すことまではクレアも考えていませんでしたが、ならず者のシャチと相対するとき、彼がいてくれたら有力な切札となってくれるでしょう。

「用心棒だと?」マッコウは片目を吊り上げてクレアを凝視しました。

「報酬は?」

予想もしなかった台詞を聞いて、クレアは返す言葉に詰まってしまいました。マッコウクジラの好物はイカでしたが、ほとんどちっぽけなオキアミしか食べないヒゲクジラに不慣れなイカ狩りをやらせるよりは、自分で深海まで捕りにいくほうがよっぽどマシというものです。また、先ほどの言い方からして、いくらハーレムを一群れ進呈すると持ちかけても、彼は喜びはしないでしょう。やっぱり虫の良すぎる考えだったかしら……。

「報酬ならあるぞ!!」

そう叫んだのは、意外にもダグラスでした。

「さっきの怪魚が普通のホオジロザメではないことぐらい、あんたにもわかるじゃろう。あれは明らかにまっとうな自然が産みだした生きものではない。そしてまた、わしたちは偶然に怪物ザメに襲われたのでは断じてない。あの化物はわしたちを──というより、このクレアを、何者かの指図を受けて作為的に始末しようとしたのじゃ。現代に生きるクジラたちはだれしも、この赤道海流よりも激しい時代の奔流に翻弄されて生きておる。わしたちはいま、一つの重大な歴史のターニングポイントにさしかかっておるのじゃ。クレアはわしたちをその運命の渦中へと導いておる! わしが察するに、お前さんは平凡なマッコウクジラとして波風立たぬ一生を送ることを望むようなオスではあるまい。わしたちと行動をともにするならば、必ずや全鯨類を巻きこむ一大事件に立ち合えることを、六〇余年歴史を編み録す業に全霊を注いできたこのダグラスが保証するが、どうかな?」

「そうそう。それに、ハラハラドキドキのスリルとサスペンスを思う存分味わえることも、この若き〈聖歌鯨〉候補チェロキーが請け合いますよ」

ダグラスに続いてチェロキーもクレアの誘いを支持しました。このマッコウへの同行依頼がクレアの口から飛び出したときは、二頭とも呆気にとられましたが、ジョーイを救い出すために彼女がこの勇猛な歯クジラの助けを必要としていることを、彼らもただちに了解したのです。

「じいさん、あんまり興奮すると血圧が上がるぜ?」

三頭が大まじめで自分に懇願するところを、マッコウは興ありげに眺めました。

「悪いが、俺は歴史になんぞ興味はねえ。それに、そこのザトウの小僧みてえにたかがサメの一頭や二頭で腰を抜かしたりはしねえ」

「ぼ、ぼくはこれでも一一歳になるんだけど……」とチェロキーが不服そうに漏らしましたが、マッコウに「仲間にお守をしてもらって、自分だけとっとと逃げだすようなやつはまだガキだ」と言われてしゅんとなりました。

「だが……あんたは気に入ったぜ。威勢のいいミンクのねえちゃんよ」

マッコウにそう言われ、相手の立場などおかまいなしで唐突に依頼を持ちかけてしまったのに気づき、クレアは顔を赤らめました。

「用心棒なら引き受けてやってもいい。報酬を求めるつもりもねえ。だが、あまりアテにしすぎないでくれよ。俺は気乗りのしないことはやらないたちでな。なにしろ、仲間うちでも気まぐれで通ってて、自分でさえいつ気が変わるかわかりゃしないのさ。だから、先のことまでは保証できねえよ。それに、あんたが雇い主だからといって、命令どおりに従う気はねえ。他鯨にいちいち指図されるのは嫌いなんでね。俺がどう動こうと俺の好きにさせてもらう。それでもいいか?」

クレアはパッと顔を輝かせると、大きくうなずきました。

「私はクレア。ロス海〈大郡〉出身のミンククジラよ。こちらの二頭は、いま自分で名乗ってもらったけど、シロナガスクジラが巡業の旅をしている〈歴史編纂者〉のダグラス。ザトウクジラが豪州東側〈大郡〉出身の〈聖歌鯨〉志願のチェロキー」彼女はチェロキーの職業を紹介するのに少し迷いましたが、一応本鯨の意向を尊重することにしました。

「あなたのお名前は?」

「ジャンセン」

マッコウクジラの口調は相変わらず無愛想でしたが、彼の目にはもう三頭に対する敵愾心はありませんでした。

「やあ、これで力強い御仁を一頭、旅の仲間にお迎えすることができたわけですね。どうかマッコウのダンナ、あなたに師事して勉強することをお許しいただけませんか?」

ちっとも反省の色が見えないチェロキーを、ジャンセンは図々しいガキだという目でひとにらみしましたが、「勝手にしろ」とだけ答えました。

陽気で気取り屋のザトウクジラ・チェロキー、聡明で気立てのやさしいシロナガスクジラ・ダグラス、そして、ぶっきらぼうだけど頼りがいのあるマッコウクジラ・ジャンセン──。三頭の仲間に囲まれて、クレアはこれまでになく勇気が沸いてくるのを感じました。きっとあなたを助け出してあげるから、それまで待っててね、ジョーイ……。

いま、クレアの目の前には、赤道の向こうに未踏の海が広々と横たわっていました。