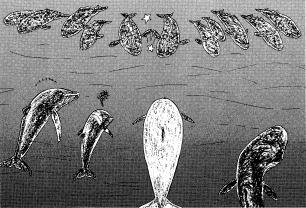

最初に体長一二メートルから一五メートルほどの彼らが隊伍を組んで泳いでいるのを見つけたとき、クレアたちは一瞬例のシャチたちと出くわしたのかと思って緊張しましたが(とりわけチェロキーは仰天のあまりしばらくの間しゃっくりが止まりませんでした)、すぐに相手はザトウクジラ一族と並ぶ陽気者のコククジラたちだとわかりました。クレアたちはさっそく彼らに〈潮吹き共通語〉で呼びかけ、向こうもそれに応じて停止しました。

コククジラは同じヒゲクジラ仲間でも、クレアやチェロキーの種族とは一風変わったところがあります。まず、彼らには背ビレがありません。代わりに、背中の後部にコブのような盛り上がりが一列に並んでいるだけです(この辺りはむしろジャンセンたちマッコウクジラに似ています)。顔のほぼ真ん中を走っている口の湾曲は緩やかで、咽喉のウネはたった二本しかありません。また、彼らの灰色の身体はフジツボとクジラジラミでびっしりと覆われており、そのおびただしさにかけてはチェロキーたちザトウクジラも及びません。ザトウクジラの場合、フジツボはギザギザになったヒレの縁や頭部に多く見られますが、コククジラですとそれこそ全身のいたるところにはびこっています。彼らは別に好きで不潔にしているわけではなくて、泳ぎが遅く、岸辺の近くで生活することが原因なのです。

コククジラは、主に海底の泥の中に住む甲殻類やゴカイの仲間を餌にしており、身体を斜めに傾けてシャベルのような口の片側を使って泥ごとすくいあげ、餌になるものをヒゲで漉しとって食べます(おもしろいことに、彼らの大半は右利きです)。彼らが食事をとった後には、海底にいくつもの浅い穴が穿たれています。こうしてコククジラが常に掘り起こすことによって、海底の砂や泥が攪拌され、彼らの食物でもある小動物たちにとって好適な住みかが保たれることになります。また、それらの小動物のうち若い幼生はヒゲの間をすり抜けて吐き出されるため、餌の供給が絶えることはありません。さらに、巻き上げられた堆積物はプランクトンの栄養分となり、それがまたクジラ自身が食用とする動物の餌になります。つまり、彼らは収穫から播種、施肥、翌年の収穫に向けた耕作に至るまで同時にやってのける実に優秀な〝海底の農夫〟なのです。コククジラが食事をとる際には、決まってさまざまな種類の海鳥たちが集まってきます。彼らはコククジラのヒゲからこぼれ落ちる餌をかすめ取ろうと狙いに来るのです。つまり、文字どおりクジラのご飯の〝おこぼれ〟にあずかっているわけです。

南半球を一度も出たことのないチェロキーは、これまでコククジラの仲間を見たことがありませんでした。でも、相手が自分たちと同じ沿岸性の種族で、体長もあまり変わらないとあって(それに、彼らは一見自分たちよりも鈍重であまり利口ではなさそうに思われました)、先頭に立って接近していきました。彼はさっき驚いたときの後遺症で間欠的なしゃっくり潮を交えながら、コククジラたちにあいさつしました。

「ヒック、こんちは、いいお日、ヒック、和で。ぼくらは〈裏〉からはる、ヒック、ばるやってきた者ですが、ちょっとおうかが、ヒック、いしてもよろしいでしょ、ヒック、うかね。この辺でミン、ヒック、ククジラのこどもを連れたシャチの群、ヒック、れを見かけませんでし、ヒック、たか?」

コククジラたちは始め、ミンクとザトウ、シロナガス、それにマッコウという風変わりな組み合わせの四頭連れを見てびっくりした様子でしたが、チェロキーの問いには至って愛想よく応じました。

「はあて、ミンクを連れたシャチねえ。お前さん、そんなけったいなもん見たかい?」

「いんや、けったいなんもそうでないんもシャチにはここんとこお目にかかっとらんな」

「こいつの面よかけったいな話やわ」

「余計なお世話や!」

「そのミンクの子っちゅうのはもうとっくに死んではるんやろ? それとも、まさかまだ息があるなんちゅうのとちゃいまんやろな?」

「おま、そんな失礼なこと聞いたらあかんで。生きとるわけないに決まっとるやろが。え、なに、生きとるかもしれへん? いやあ、こら悪いこと言うてしもうた。つい口が正直やさかい」

「どうでもええけど、わいはシャチなんぞ見るのも勘弁やな」

「心配要らんて。おまんみたいなマズイ面したクジラ、よう食べへんよって」

「だから、余計なお世話や言うとるやろ!」

コククジラはザトウクジラのように歌は歌いませんが、チェロキーに負けずなかなかのおしゃべりのようです。クレアがことの経緯を簡単に述べると、好奇心旺盛な彼らは、ひどく驚いたり感心したりして活発に談義にふけりました。しかし、結局のところ、彼らはジョーイの行方について有用な情報を持っていそうにはありませんでした。

「わしら、コルテス湾からテケテケと泳いできたんやが、ちょっとそういうのには遇うておらへんよ」

「テケテケとちゃう、タラタラや」

「うんにゃ、タリタリやで」

「ちゃうちゃう、コテコテや」

「どうでもええけど、コテコテやな」

「ちゅうか、どうでもええやんか、そないなこと!」

彼らがジョーイとシャチたちの居所を知らないなら、いつまでも異種族のつまらないおしゃべりに耳を傾けていても時間の無駄だと思ったクレアは、他愛のない冗談を交わし合うコククジラに礼を述べて早々に退散したほうがいいと考えました。しかし、彼女が口を開く前に、向こう側から四頭に対して提案を持ちかけてきました。

「あんさん方、南から来はったんなら、わしらもこれから北へ行くとこさかい、一緒につきあわんか?」

「そやそや」

「わしらについてきたら、とっておきのイベントの企画もあるさかい、退屈はせえへんよ」

このヒレの話にはすぐに釣られやすいチェロキーは、イベントがあると聞いて身を乗りだしました(しゃっくりもどうやら止まったようです)。

「へえ、そいつはおもしろそうだな。どうです、アネさん。この際だから同行させてもらいましょうよ」

クレアはいまひとつ気乗りがせず二のヒレを踏んでいましたが、チェロキーは一頭で勝手に話を進めてしまいました。

そんなわけで、クレアたちは一一頭のコククジラと途中まで道中をともにすることになりました。チェロキーとコククジラたちとは初対面ながら結構ウマが合うとみえ、彼はこの気の好い種族を相手に、いままで話したくても話せずに溜めこんでいた分を吐き出すように、思う存分しゃべりまくりました。コククジラは、〈裏〉の半球でのオキアミが湧く〈豊饒の海〉の様子や、チェロキーたち四頭の冒険譚に熱心に聞き入り、感嘆の潮を吹いたり、途中でいろいろな質問を挟んだりしました。ただ、彼らはチェロキーの脚色がふんだんに盛りこまれた半分以上フィクションの話も、由緒ある物語も、同じように大げさに感心する素振りを見せるため、クレアには彼らが単に無知なのか、自分たちをからかっているのか、あるいはチェロキーの話に本当はたいした興味がないのか、判断がつきかねました。いずれにせよ、彼らはそろっておしゃべりに夢中で、ジョーイの探索を本気で手伝ってくれる気があるとは思えませんでした。何よりも、コククジラたちはペチャクチャと口を動かしながら非常にノロノロと泳ぐため、彼らのペースに合わせていたのではシャチたちに遅れをとる一方なのではないかと、彼女は気が揉めて仕方ありませんでした。

そんなわけで、クレアたちは一一頭のコククジラと途中まで道中をともにすることになりました。チェロキーとコククジラたちとは初対面ながら結構ウマが合うとみえ、彼はこの気の好い種族を相手に、いままで話したくても話せずに溜めこんでいた分を吐き出すように、思う存分しゃべりまくりました。コククジラは、〈裏〉の半球でのオキアミが湧く〈豊饒の海〉の様子や、チェロキーたち四頭の冒険譚に熱心に聞き入り、感嘆の潮を吹いたり、途中でいろいろな質問を挟んだりしました。ただ、彼らはチェロキーの脚色がふんだんに盛りこまれた半分以上フィクションの話も、由緒ある物語も、同じように大げさに感心する素振りを見せるため、クレアには彼らが単に無知なのか、自分たちをからかっているのか、あるいはチェロキーの話に本当はたいした興味がないのか、判断がつきかねました。いずれにせよ、彼らはそろっておしゃべりに夢中で、ジョーイの探索を本気で手伝ってくれる気があるとは思えませんでした。何よりも、コククジラたちはペチャクチャと口を動かしながら非常にノロノロと泳ぐため、彼らのペースに合わせていたのではシャチたちに遅れをとる一方なのではないかと、彼女は気が揉めて仕方ありませんでした。ジャンセンはというと、チェロキーとは対照的に、コククジラたちが話しかけてきてもムッツリと押し黙って無視しました。コククジラ族の版図は専ら深さ百メートルに満たない浅瀬に限られているのに対し、マッコウクジラ族はその十倍を越える深海域を好みます。互いの性が合わないのも無理からぬことかもしれません。

しばらく進んだところで、ダグラスが彼らに質問しました。「君たちはずいぶん北上の旅に出るのが遅いようだが?」

春も半ばのいまごろであれば、コククジラたちはそろそろ極北の餌場の海域に入っていてもおかしくないはずです。彼らの群れは、お腹のこどものために栄養を先取りする必要のないオスと幼児同伴のメスで構成されていましたが、いまクレアたちのいるカリフォルニアの辺りは、まだ彼らの種族の冬の〈抱擁の海〉に含まれていました。

「いやなに、ちょいとばかしコルテス湾でのんびり遊興しすぎてしもうてな」

「まあ、どうせアラスカ沖でもメキシコ沖でもどこでも、わしら食うもんには困らへん」

「おまはんは胃袋に詰めさえできりゃ、砂利でもかまわんもんな」

「ほっとかんかい!」

胸ビレでド突いたりはたいたりしてじゃれ合うコククジラたちを横目に、クレアはあきれ返ってため息をつきました。うちの〈郡〉にはこんな三流の〈漫才師〉なんていないわよ。まだチェロキーの自慢話のほうがマシだわ……。

中で比較的まじめそうな一頭がクレアたちに説明しました。「私らは冬の間中ちょっとした観察会を開いとりましてね。そろそろシーズンが引けるんで、締めのイベントをやろうと思うとったとこなんどすわ」

「そのイベントっていうのはいったい何なんです?」

そのクジラがチェロキーの問いに答えようとする前に、別の仲間が横槍を入れました。「お前、それ以上言うたらあかんで。びっくりさす楽しみがのうなってしもうやんか」

「ええ、なになに? ヒントぐらい与えてくれたっていいじゃないすか」

「まあ、蓋を開けてのお楽しみや」

チェロキーはなおさら好奇心をそそられて、コククジラたちにイベントの中身を教えてくれるようしきりにせがみましたが、彼らはニヤニヤしながら四頭のほうを眺めるだけで、現地に到着するまで種を明かす気はないようです。

やがて、コククジラと四頭のクジラは、真夜中のウミサボテンのように五百マイルも突き出たひょろ長いカリフォルニア半島の基部にさしかかりました。コククジラたちはときどき水面から伸び上がって頭を出し、間近に迫る海岸の地形を見やりました。彼らは回遊するときにも、よくこうやって陸地を見て現在位置を確認しながら行くのです。

「もうそろそろ〝巣〟が近いで」右目で大陸の西岸を見ていたオスが、みなのほうを振り返って言いました。

「巣って、何の巣です?」

そのオスは一寸沈黙してチェロキーの目の色をうかがうようにのぞきこむと、何か秘密をこっそり打ち明けるようなおどろおどろしい声で告げました。

「〈毛なしのアザラシ〉や」

「ええっ!?」

チェロキーはびっくりしてまた一つしゃっくりしました。クレアも思わず眉をひそめました。

同行者の驚きぶりをおかしがって笑い潮を吹き上げながら、コククジラは罪のない軽口のつもりで説明を加えました。「なあに、別にちっとも危険なことなんてないで。わしらもう一〇年も前から〈毛なしのアザラシ・ウォッチング〉をやっとるんや。一昨年には〈太平洋東側大郡・毛なしのアザラシを観る好き者連中の会〉、略して〈毛者連〉ちゅうのを発足してな。会員数はいま七〇頭ばかしや。ここにいるんは中でも一等酔狂な会員ばっかりでの」

「一度始めたらやめられへん」

「こないなふうに飯食いにいくのも忘れて遅くまで居残ってるくらいや」

「ほれ、あそこ見てみなはれ。連中のけったいな巣があるから。もうちょい近くまで寄って潮吹いとれば、じきにむこうのほうからやってくるわ」

「これで今年最後の見納めっちゅうわけや。ちょうど珍しい客鯨もいらはることやし、盛大にパッとやりまひょ、パッと」

「どれどれ」

水面から首を出そうとしたチェロキーのヒレを、クレアが強く引っ張りました。

「な、なんです、アネさん?」

「よしなさいよ、そんな危ないこと! あなた、さんざん〈沈まぬ岩〉にひどい目に遭わされたでしょ!?」

「でも、コククジラたちもああ言ってることだし……」

クレアは小声で年下の連れをたしなめましたが、チェロキーは恐いもの見たさも手伝ってあきらめきれない様子でした。

「みなはんも一緒にどうでっしゃろ? これからの時代は〈ウォッチング〉、これでんがな。そりゃもう、鯨生観変わること請け合いまっせ」

そのとき、いままで一言も口を聞かなかったジャンセンがボソリとつぶやきました。

「気に入らねえな……」

居合わせた一同はいっせいに彼のほうを振り向きました。ジャンセンはコククジラたちに鋭い視線を向けながらうなるように言いました。

「あんなやつらなんか眺めてどこがおもしれえんだ。やつらは俺たちの敵だ。おまけに汚え連中だ」

「でも、ありゃ〈クジラ食〉の〈沈まぬ岩〉とは全然別種でっせ。わしらいままで連中から危害を加えられたこと一度もあらへんし……」

「〈岩〉に善いも悪いもあるもんか。あんたらがここでやつらとじゃれついている間にも、世界の別の海じゃ俺たちの仲間が同じやつらに屠られてるんだぜ。昨日〈豊饒の海〉でクジラをいたぶり殺したと思や、今日はカリフォルニア沖で戯れにクジラを見物して興がってる──〈毛なしのアザラシ〉ってな、そういうとんだ食わせ者よ。やつらのやり口はわかってるはずだ。時間も場所も、連中に関しちゃ対した意味はねえ。明日になりゃあ牙を剥いて襲いかかってこないって保証はどこにもねえんだ。なんにしろ、俺はそういう欺瞞の皮を被った二重鯨格の輩は大ッ嫌えだ。そんなやつらにヒレを振って媚びへつらうなんざまっぴらごめんだね。俺は降りさせてもらうぜ」

ジャンセンはそう言い捨てて、クレアたち三頭のほうをじろっと一瞥したかと思うと、反転して一同に尾を向けました。

「待って、ジャンセン!」

クレアは深みに潜っていく彼の後ろ姿に向かって叫びましたが、返ってきたのは沈黙だけでした。

「しゃあないでんな。まあ、無理にとは言いませんけど、案ずるより産むが易しでっせ」

「悪いけど、私たち──」

「ぼく、行ってみる!」

クレアが断るより早く、チェロキーは〈ウォッチング〉への参加を志願しました。

「チェロキーったら!」

「なあに、へっちゃらですよ」

クレアの心配をチェロキーは軽く受け流しました。臆病な彼が〈沈まぬ岩〉の共謀者、あるいはもしかしたら影の指令者かもしれない〈毛なしのアザラシ〉をじかに観察する気になったのは、自分より鈍重そうなコククジラたちが恐れ気もなく近寄って、トラブルなしに帰ってきているのだから、まず安心だと踏んだのでしょう。

「お二頭さんはどないします?」

「私は遠慮しとくわ」コククジラの問いにクレアは力なく答えました。

「わしも辞退しておこう。わしたち外洋に住む種族はあまり岸によって陸上の生物を眺める習慣はないのでな」ダグラスもそう言って申し出を固辞しました。

こうして四頭のうちチェロキー一頭だけが、コククジラたちの同伴のもと、初めての〈毛なしのアザラシ・ウォッチング〉にチャレンジすることになりました。彼はクレアたち二頭に胸ビレを振りながら、「〈毛なしのアザラシ〉がどんな生きものかこの目でしっかり確かめてきますから、楽しみにしててくださいね」と言い残すと、コククジラとともに巣に向けて意気揚々と出発しました。

チェロキーが〈ウォッチング〉に出かけている間、クレアとダグラスは沖合にとどまって、焦がれるように彼の帰りを待ちわびました。クレアは、〈沈まぬ岩〉が態度を豹変させて襲いかかり、チェロキーをレックスのような目に遭わせるのではないかと気が気ではありませんでした。また、行き先も告げずに一頭でどこかへ消えてしまったジャンセンのことも気がかりです。彼女は同じところを右に左に行ったり来たり何べんも往復することを繰り返していました。

「クレア、そんなにイライラしても仕方がないだろうに」

「だって──」

クレアはダグラスに抗議しようとして両胸ビレを持ち上げましたが、言うべき言葉が見つからず、途中で投げだすように振り下ろしました。

「まあ、チェロキーのことなら心配あるまいよ」

「でも、ジャンセンは、〈沈まぬ岩〉はいつ翻意して私たちを襲う敵になるかわからないって言ってたじゃない?」

「うむ……まあ、彼の言うことにも一理ないわけじゃないがな。君はホソソメワケベラという肴を知っているかね?」

「いいえ」ダグラスがなぜここでそんな長たらしい名前の見も知らぬ魚の話を持ちだしたのかはかりかね、クレアは戸惑い気味に首を振りました。

「ホソソメワケベラというのは、俗に〝海の床屋〟と呼ばれているベラの一種の小さな魚でな。ハタやクエなどの大きな魚の周りにまとわりついて、彼らのエラ穴や口腔についている寄生虫を食べるのを生業としておる。白と黒の縦縞の入ったその〝床屋〟を見ると、顧客の魚は口をあんぐりと開いて調髪してくれるのをじっと待つんじゃ。ところが、このホソソメワケベラとそっくりの白黒模様を持つ魚がおってな。ニセクロスジギンポというんじゃが。大きな魚が、通りがかったその偽物に散髪を依頼しようと大口を開けると、そいつは肉をかじりとってさっと逃げてしまうんじゃ」

「まさか、〈岩〉にも……!?」クレアは愕然としてダグラスを見上げました。

「いやいや、早合点しないでおくれ。いまの話はもちろん、そっくりそのまま〈沈まぬ岩〉に当てはまるわけではないよ。たぶん、コククジラたちの言う無害な〈岩〉──〈歴史家〉として恥ずかしながら、そんな話はつゆぞ知らなんだったが──とやらがチェロキーたちに襲いかかることはないじゃろう。じゃが、一口に〈沈まぬ岩〉といってもたくさんの種類があるし、同じ〈クジラ食の岩〉にさえ性格の異なる複数のタイプがあったとみられる。それらは曲がりなりにもルールを持っとったらしくて、インド洋のように現在どのクジラも手出しを受けない海域もある。それに、わしたちシロナガス族やチェロキーたちザトウ族は、少し前から獲物とみなされなくなった。以前は、わしたちを見ると真っ先に襲いかかってきた〈岩〉が、いまではうっかり出くわしても見向きもしない。無論、もっと早ければそれに越したことはなかったし、クレアたちには気の毒なことじゃが。にもかかわらず、そうした禁じられた海域や時期、あるいは捕殺対象から除外されているはずの種族であっても、ときに〈岩〉による犠牲が発生することがあった。それらのアウトサイダーの〈クジラ食〉の中には、〈魚食〉や〈イルカ食〉を装った〈岩〉もおる。無害な〈見物岩〉にもそのうち偽物が現れて、油断しているとコククジラたちは、闇に紛れて訪れるそれらの〈偽見物岩〉にあっけなく殺されないとも限らん……ジャンセンの言ったようにな。

「わしは自分たち以外の種族の歴史にあまり通じているわけではないが、この一帯のコククジラ族は、およそ一五〇年近く前から盛んに〈沈まぬ岩〉に殺され、かつては三万頭もいたのがあっという間に百分の一以下に減ってしまったそうじゃ。それから百年ばかりは〈岩〉による圧迫が続いておったが、その後ようやく餌の対象から免除され、今日奇跡的に二万頭にヒレが届くまでに鯨口が回復したと聞いておる。彼らの種族の復活が奇跡的だというのは、同じコククジラでも太平洋の西側の〈大郡〉は未だに過去に受けた〈岩〉の打撃から立ち直っておらず、息も絶え絶えじゃという事実が如実に示しておる。彼らの太平洋東側〈大郡〉はたびたび西側に余剰鯨員を送りだしておるが、〈郡〉の再建には程遠いという話じゃよ。コククジラ族は昔は大西洋にもおったが、こっちは旧いタイプの〈岩〉のせいでとっくに滅ぼされてしまった。このことは前に歴史を語ったときにも話しておったな。これだけ短い期間のうちに、〈沈まぬ岩〉は攻撃を加えたりやめたり、それこそ目まぐるしく態度を変える。いま安泰だからといって将来まで安心はできない。そういう意味においては、決して〈毛なしのアザラシ〉には油断するなというジャンセンの言ももっともじゃ」

ダグラスがちょうど話し終えたとき、チェロキーの口ずさむ陽気な歌声が耳に届いてきました。どうやら胸ビレも尾ビレも無事にくっ付けたまま帰ってきたようです。クレアはほっと胸をなで下ろすと同時に、どうやってとっちめてやろうかとてぐすねを引いて彼の到着を待ち受けました。

「やあやあ、お待たせ。オヤジさんもアネさんも一緒に来ればよかったのに。なかなかのもんでしたよ」

クレアの心配もよそに、チェロキーはすこぶる上機嫌で二頭に声をかけました。それに対してクレアはしごく不機嫌な声で応じました。

「あっそう。それはよございましたわね」

コククジラたちも興奮気味に私語を交わしながらやってきました。クレアには、小さなこどもを連れたまま平気で〈沈まぬ岩〉のすぐそばまで近寄る母親の気が知れませんでした。

「いやまた、チェロキーはんはほんまヒレの立つ観察者でんな。今度うちの〈毛者連〉の名誉会員にしてあげまひょ」

「やあ、そいつは光栄ですね。ひょっとしてぼくはザトウ一族初の〈アザラシ・ウォッチャー〉かもしれないな。いっそ〈歌鯨〉から〈観察指導員〉に乗り換えようかなあ」

「ええ、ええ。あなたにはそのほうがお似合いよ」

「どうしたんです、アネさん? 虫の居所が悪いみたいすね」クレアのぶっきらぼうな言い方に、チェロキーはキョトンとして尋ねました。

「どうもこうもないわ! レックスがどんな最期を遂げたかはあれほど口を酸っぱくして話したし、〈死の壁〉や〈騒音岩〉や〈岩ギンチャク〉の所業もいやというほど見てきたのに、あなたは不用心にもさっさと〈毛なしのアザラシ〉見物に行っちゃうんだもの。待っている者の身にもなってご覧なさいよ! ジャンセンだってあれから戻ってこないし。私だって困るんだから! いまあなたたち二頭を失ったら、この先どうやってジョーイを捜せばいいのか……。もう私に付き添うのなんかやめて、コククジラさんたちに帰化でもしたら? そのうち〈アザラシ〉のデザートになるのがオチでしょうけど!」

クレアの言い方が激しかったので、チェロキーは困惑した顔になりました。

「ア、アネさん……」

「クレアはな、お前さんのことをずっと気づかっておったんじゃよ」

ダグラスに耳打ちされ、彼はしゅんとなってしまいました。

コククジラの一頭が彼に声をかけます。「わしら、もう少しこの辺をブラブラするつもりやけど、チェロキーはんはどないします? よかったら一緒に来てもろうてもかましまへんで。この先にも〈ウォッチング・ポイント〉はいくつかあるし、まだ〈沈まぬ岩〉への接近時の注意やマナーなんかも全部覚えとらへんやろ?」

「いや、すまないけど、ぼくもう行かなきゃいけないから……」

コククジラたちの笑いさざめく声を後に、三頭は沖に向かって移動しました。

クレアはしばらくムスッとしてチェロキーと一言も口をきこうとしませんでした。珍しいものを目にしてきて、クレアたちに海産話を聞かせてやろうと浮かれ気分でいたところが、彼女の予想外の反応を前にして、チェロキーはすっかり落ちこんでしまいました。吹き上げる潮も低く、押し殺したため息のように勢いがありません。なかなか怒気の収まらないクレアでしたが、チェロキーの意気消沈した様子を見て、なんだかかわいそうな気もしてきました。彼にだって別に悪気があったわけではありませんし、〈毛なしのアザラシ〉を安全に観られる機会なんて滅多にないことです。クレア自身、恐ろしさのほうが勝っていたとはいえ、一度〈毛なしのアザラシ〉がどんな生きものなのかこの目で確かめてみたいという好奇心がないわけではありませんでした。

「もういいわ、チェロキー。せっかく観てきたんだから、どんな様子だったか教えてちょうだいな」

クレアにうながされて機嫌を直したチェロキーは、さっそく彼女たちに自分の観察してきたものを詳述しました。以下は、彼がクレアとダグラスに話した〈毛なしのアザラシ・ウォッチング〉の模様です。

最初、チェロキーたちは岸に近いところでブローしながらとどまっていましたが、ほどなく二つの影が現れて、彼らのいる方角に向かって接近してきました。その〈沈まぬ岩〉は、彼がこれまでに見た〈魚食岩〉や〈騒音岩〉よりは小型で、非常にゆっくりしたスピードで進んでいました。二つの〈岩〉はクジラたちからやや離れたところに停止すると、まるで〈巌〉と〈岩〉の関係の縮小版に当たるような小さな〈岩〉を吐き出しました。〈ミニ岩〉は波の上に危なっかしくプカプカと浮かび、ほんの一突きで簡単に引っくり返せそうなほど頼りなげに見えました。もちろん、それらが自分たちクジラを襲って仕留められるなどとはとうてい信じられませんでした。実際、それは彼の口の中にもすっぽり入ってしまいそうなちっちゃなものだったのです。

コククジラたちは、待ってましたとばかりにそれらの〈岩〉に近寄っていきました。彼らは〈ミニ岩〉のそばについと寄っては、身体をすり付けたり軽く底を小突いたりして戯れかかりました。チェロキーは彼らと〈毛なしのアザラシ〉との交歓の様子をしばらく傍観していましたが(クレアの察するところ、始めのうちは遠くからおっかなびっくり眺めていたんでしょう)、そのうち向こうのほうでコククジラたちの間に一頭だけ混じっていたザトウクジラの存在に気づいたようで、常連の彼らのことはそっちのけで、チェロキーのところ目がけて押し寄せてきました。彼はスパイホップをして〈ミニ岩〉の上に乗っている〈毛なしのアザラシ〉の姿を見定めようとしました。

「──そしたらね、いたんだよ、これが。正真正銘の〈毛なしのアザラシ〉がさ」チェロキーはその刹那の新鮮な驚きを思い起こすように、感慨深げな表情で言いました。

「どんな感じだったの?」クレアが半ばかすれた声で尋ねます。

「うん。一つの〈ミニ岩〉の上に数匹乗っかってたんだけどさ。なんだかひょろっとしてて、華奢な感じだった。アザラシの一種には見えなかったよ。胴と頭の間がくびれてたし、前肢も後肢も細長くて水を掻くのには向いてなかったし。それと、確かに体毛は頭の先にしか生えてなかったけど、表皮の色や質感が一匹一匹全部違っててね。〈毛なしのアザラシ〉にもいろんな種類がいて、その混成群だったのかな? 連中、ぼくがちょっと潮を吹いてやったり、フリッパー・パフォーマンスを演じてやっただけで、キーキー、ギャーギャーと変な鳴き声をあげてはしゃぐんだ。情緒不安定の気があるみたいだな。ともかく、ぼくとしては断然『〈毛なしのアザラシ〉寄生虫説』を推しますね。あんなのにぼくらを襲って殺す能力があるなんてとても思えないもの」

チェロキーの報告を聞いて、クレアはどう受け止めればいいのかまったくわからなくなってしまいました。ダグラスの語った悲惨なクジラ族の歴史とジャンセンの不信を、いまのチェロキーの話にあったか弱くちっぽけな生きもののイメージにどうやって結び付けたらいいのでしょう? チェロキーは別に嘘をついてはいないようでしたし(彼が脚色するとすれば、〈毛なしのアザラシ〉をさも手強そうに描写したでしょうから)、かといって、二頭の年輩のクジラの言葉が間違っているとも思えません。考えれば考えるほど、クレアは余計に頭の中が混乱してきました。

「でも、いくら弱々しく見えたって、〈毛なしのアザラシ〉は何かの魔法の力を使って〈沈まぬ岩〉を操っているのかもしれないわ……」

「それなら、ぼくらはとっくに殺られてていいはずでしょ? だけど、あんなに近くへ寄っても何事もなく帰ってこられたじゃないすか。ぼくやオヤジさんの仲間やコククジラたちも、最近は襲われることもなくなったし、きっと世の中は全体としていい方向へ向かっているんですよ。〈沈まぬ岩〉は結局一過性の天災みたいなもんなんです。いつまでもクジラをたくさん食ってたら胃拡張にもなるってもんだ。アネさんたちだって──」

「私たちミンククジラはこうしている間にもどんどん殺されてるのよ! レックスが死んだのはたったの三カ月前だわ! 世の中がよくなっていくだなんて、どうしてそんな呑気なことを言ってられるもんですか! たとえここで一時的に〈毛なしのアザラシ〉と仲良くなれたとしても、〈豊饒の海〉に帰れば、彼らはいつまでだって私たちを追い詰め、苦しめ続けることでしょうよ……」チェロキーの意見があまりに楽観的だったので、クレアはつい激した口調で言い張りました。

会話はそこで途切れ、三頭は黙々と泳ぎ続けました。チェロキーは帰ってきたものの、ジャンセンは彼女たちを残して行方をくらましたきりでした。先行きのことを考えると、クレアは暗澹たる気持ちでした。

そろそろ日暮れ時が迫っていました。西空低く架かった太陽は海面を金色に染め、波のプリズムを通して水面下に差しこむ光も黄昏の色を映じていました。三頭のヒゲクジラが北に針路をとって鬱々と泳いでいたとき、前方をゆっくりした速度で進んでいる一頭のマッコウクジラの姿が目に入りました。ジャンセンでした。