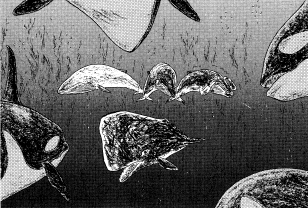

〈カメの島〉=北米大陸の北部太平洋岸は、前地質時代の気長な氷河の所業によって、島や半島、湾が入り組んだ複雑な地形をなしています。付近の海にはニシンなどの浮魚類が濃密な群れを作り、彼らを獲物とするサケもどっとばかりに集合します。さらに、それらの魚を求めてさまざまな種類の大型の動物たちがやってきます。波間に漂いながら餌をついばむカモメやヒレアシシギなどの海鳥たち。水の下で獲物と追いかけっこをするのはトドやアザラシ。クジラの仲間もやってきます。海岸付近に現れるのは、小物のニシンを狙うミンククジラやザトウクジラ、つまりクレアとチェロキーの一族です。一方、大物を好物にしているのはマッコウクジラと並ぶ歯クジラの猛者、すなわちシャチです──。

シャチの一群が、いま一行が前にしているバンクーバー島周辺の海域を行動圏にしていることは、ダグラスが知識として持っていたため、四頭は用心深く島々の間の水路にヒレを進めました。クレアは〈裏〉の同族を見かけたら、ジョーイに関する情報をあたってみるつもりでしたが、それより先にシャチのほうに遭遇するかもしれません。誘拐犯のシャチたちが、この近海を縄張に持つシャチ族の中にまぎれこんでいる可能性もあります。身内の種族である彼らに、犯鯨の居所を聞き出すなり、引き渡しを要求するのは難しいことのように思われました。ジャンセンに頼んで尾ビレにものを言わせてもらうこともクレアは考えましたが、いくらマッコウの豪傑といえども、敵の陣中で、それもたった一頭で、大勢のシャチを相手にするのでは分が悪すぎます。おまけに、彼女たち残りの三頭は彼の足手(尾ビレ胸ビレ)まといになってしまうでしょう。

「俺はこの辺は不案内だけどよ、どうもきな臭えと思わねえか? このしけ返った空気が気に食わねえ。シャチの野郎、どっかその辺の入江にでも隠れていて、いきなり尻尾から飛びかかってくるんじゃねえか? 俺、なんだかさっきから背ビレの辺りがこそばゆくてしょうがねえんだよなあ」

ジャンセンがニヤニヤしながら言いました。チェロキーがびっくりして後ろを振り返ります。口にした本鯨は恐れているというよりも、むしろ仲間のビクビクする様を見ておもしろがっているようです。たまりかねたクレアが文句を言いました。

「脅かさないでよ、ジャンセンたら! 背ビレくらい自分で掻きなさい」

「やれやれ、意地の悪い雇い主だこった」

実際、いまは〈食堂〉はオフタイムらしく、魚も大きな動物たちも散開していて姿を見せません。まるで、齢数百年を越えるトウヒやツガの木々が海と陸とで発せられる音声をことごとく呑みこんでしまったかのように、水の下も上もしんと静まり返っています。水上には霧が立ちこめ、黒い森とあいまって一層の不気味さを醸しだしています。そこかしこに先が折れ曲がっていて見えない小さな海峡、あるいは行き止まりの湾があり、クレアたちの不安をそそりました。四頭のクジラが慎重に針路を選んで一つの水路に入ったとき、不意に静寂を破って潮吹きの音がこだましました。

「ダンナったら、クジラの悪い冗談はもうやめてくださいよ」チェロキーが、後ろを固めていたジャンセンに向かって非難の声をあげました。

「バカ、俺じゃねえよ」

「じゃあ、いまのはいったい……」

「いまのわかる、ダグラス?」クレアが耳のよい彼に確認をとります。

「音は噴気孔が一つの歯クジラ族のものに違いないな」

「ということは……」

「やっこさん、おいでなすったようだぜ」

一同の間にさっと緊張が走ります(ジャンセンだけは相変わらず余裕綽々でしたが)。

「どこにいるのかしら?」

「ううむ……〝視界〟がひどく悪いからのう、この辺りの海は」

「思ったとおりだぜ」

「どういうこと?」

クレアの問いに、ジャンセンはニヤリとして答えました。「いけ好かねえとこだってのさ、ここいらは。海岸地形が複雑で、まるで立体迷路じゃねえか。これじゃ地元民か、よっぽど熟達したソナーの使い手でもなきゃあ、音の来る方角をつかむのは難しいぜ。〝視界〟ばかりじゃなく、水の透明度が低くて視界のほうもさっぱりきかねえし。敵か獲物から身を隠すには絶好の場所だと思わねえか? もっとも、シャチの連中には隠れる必要のある敵なんていやしねえだろうが。要するにだ、どっかここらにあの悪党シャチどものアジトがあっても不思議はねえってことよ」

「ダンナ~、推理小説の聴きすぎですよぉ」チェロキーがヒゲの根も合わない声で訴えます。ジャンセンは耳をすませながら言いました。

「まあ任せときな。向こうはどうやら一頭のようだ。どういう了見だかうかがうことにしようじゃねえか」

一行はジャンセンを先頭に、泳ぐスピードを緩めて再び前進を開始しました。こちらの動きに気づいたのか、いままで四頭の後方を奥まった湾から湾へと伝いながら影のように尾けてきたシャチは、もはや身を隠す企てを放棄し、彼らに速度をぴったり同調させてゆっくりと真後ろを泳いできました。ただしヒレ音一つ立てることはなく、一〇分刻みの正確な間隔でとどろくブローの音だけが、相手の所在を知る唯一のてがかりでした。潮の音があがるたびに、ジャンセンとダグラスが二頭でその位置と距離を確認します。

「よし、右だ」

二又に分かれたところで、シャチはジャンセンの選んだのとは別の道に姿を消しました。クレアたちが細い水道を通り抜けると、シャチは隣の水路を平行して進んできたのか、再び彼らの後ろに従ってくるのがわかりました。そのシャチが四頭のクジラを監視していることは、もはや疑いの余地がありませんでした。

「次は左だ」

どんどん進むうちに、一行は次第に複雑な迷路の奥深くまで入りこんでいきました(ジャンセンの針路選択はどうも当てずっぽみたいです)。いくつかの分岐点を経て小さな水路の一つに侵入しかけたとき、ジャンセンとダグラスの意見が対立しました。ジャンセンは潮吹きの音を後方に、ダグラスは前方に聞いたというのです。

「じいさん、もうろくしたんじゃねえか? あの音はさっきから尾けてやがるやつのに確かに違えなかったぜ。後ろだ」

「おいおい、もうろくしたなぞと言ってくれるな。情報をキャッチする耳がきかぬようになってしもうたら、わしは〈歴史家〉を失職してしまうわ」

「とにかく、行ってみりゃわかる」

短い水路を抜けるのにさして時間はかかりませんでした。影はやはり後方にありました──そして、前方にも。いえ、横にもいくつもの影が、先ほどよりずっと接近して四頭をとりまくようにして泳いでいました。クレアたちはいつのまにか囲まれてしまったのです。方位者は、全長七、八メートルほどの、威圧するような高い背ビレを持つ肉食性の歯クジラでした。

「ちくしょう、はめられたな……」

「どうすんです、ダンナ!?」

チェロキーはうろたえながら周囲を見回しました。水壁の向こうの影の数は全部で一二、例の誘拐犯のシャチ群の分遣隊でしょうか? みなきれいに等間隔を保って四頭のクジラをぐるりととり囲んでいます。シャチたちは一声も発することなく、クレアたちに対して無関心を装っていましたが、確実に一つの方向へ誘導しているのがわかりました。そして、ついに一行は行き止まりの入江の一つに追いやられてしまったのです。

「ふうむ。実に周到な手口じゃ」

「感心してる場合じゃねえぜ、じじい。いいかお前ら、俺の後ろで湾奥を背にして円陣を組め。背後に回らせるんじゃねえぞ」

ジャンセンは三頭に向かって小声で指示すると、いきなりクルリと向きを変え、いかつい頭にくっついた小さな目でシャチの集団をにらみつけながら怒鳴りました。

「やいやい、このゴロツキの白黒パンダイルカ野郎め! どっからでもかかってきやがれ! 俺たちゃ、てめえらが殺りやがったイルカたちのようにはいかねえぜ!」

「やいやい、このゴロツキの白黒パンダイルカ野郎め! どっからでもかかってきやがれ! 俺たちゃ、てめえらが殺りやがったイルカたちのようにはいかねえぜ!」「何を一頭で追われたサケみたいに興奮してるんです? 私たちには見ず知らずの異種族にそのような罵詈雑言を吐かれるいわれはありませんよ」

シャチたちのリーダーらしい中央のメスが、ジャンセンの威嚇に動じたふうもなく、毅然とした態度で応じました。

「フン、てめえらみてえなあくどい殺戮者どもにゃ相応の台詞だぜ!」

「さっきから言ってる意味がさっぱりわからないんだけれど……。それにしても、ずいぶんと不当な言い草だと思いません? 私たちバンクーバー〈ウロコ派〉のメンバー全員に対する侮辱と受け取っていいのかしら?」

「しらばっくれるんじゃねえや! てめえらの働いた悪事はとっくにヒレがついてるんだ! さっさとかかってくるか、でなきゃあ、おとなしく仔クジラを返しやがれ! さもねえと……あ?」威勢のいい啖呵を切っていた最中で、ジャンセンはダグラスに脇腹をつつかれました。

「まあまあ、ちょっと待ちなされ、ジャンセン。いま、なんとおっしゃった? あなた方はここのトランジェント・コミュニティの者かね?」ケンカっ早い離れマッコウの用心棒に代わって、今度は老シロナガスが中央のメスに向かって穏便に尋ねました。

「そのとおりですわ。この一帯はすべて私たちの行動圏です。他鯨の領域に勝手に踏みこんでおいて、そのうえわけのわからない難癖をつけてくるなんて、ずいぶんな話じゃありませんこと? いつから私たちみたいな平和な一族が、ゴロツキの大型クジラの一団に静穏な生活を乱されなければならなくなったのかしら? もっとも、そちらの年輩の方はお見受けしたところ紳士的な方みたいですけど……」

「いやなに、少々抜き差しならぬ事情がありましてな。ご無礼をお許しくだされ。話を聞いてくだされば、わかっていただけると思うが」

「ちょっとその前に訊きてえんだが、なんだって俺たちの後をコソコソと尾けまわしやがったんだ!?」ジャンセンが割りこんで不服そうにうなります。

「もちろん、普段なら異種族が領海に侵入してきたって、私たちの関知するところではありませんよ。でも、あなた方の行動には不審な点があったものですからね。失礼な言い方ですけど、あなた方の群れの構成はどう見ても異常なんですもの……。それに、中・高齢で単独行動型のオスマッコウは一応要観察リストに入ってますからね。性質の荒いクジラにはやっぱり監視をつけておかないと、こどもたちの安全を保障できないし。エリア内で乱暴狼藉を働く者が出ないようにヒレを打つのは、住鯨として当然の権利じゃありませんこと?」

クレアは、シャチがしゃべっている最中にも下顎をポカンとだらしなく開けているジャンセンのほうをチラッと見やりました。目が合うと、思わずおかしくて吹き出しそうになりました。

「ちっ、俺としたことがとんだ失敗だったぜ」

彼は胸ビレで脇腹をたたいてばつが悪そうにつぶやきました。クレアたち三頭は、どうやら重大な誤解が解けたようなのでほっと一潮吹きました。

「さて、それではあなた方の抜き差しならない事情とやらをお聞かせ願いましょうか。どなたにおうかがいすればいいのかしら? 血の気の多いマッコウさん? それとも、やっぱりシロナガスさん?」

他の三頭がクレアのほうに視線を向けたので、彼女はちょっぴり緊張しながら威厳のあるシャチのメスの前に進み出ました。シャチのリーダーはちょっと意外そうに、大きさの点では自分とさほど変わらないミンクのメスを見つめました。

「あの……〈裏〉のロス海〈大郡〉に属するミンククジラのクレアといいます。いきなりお邪魔してご迷惑をかけたことをお許しください。私たち、ずっと旅をしてきて、この辺の事情をよく知らなかったものですから。それでその、私が一応……責任者です。このクジラたちはみんな私の協力者なんです。ジャンセン──マッコウクジラの彼は、私たちの護衛を務めてもらっているもので、ついさっきみたいにケンカ腰になってしまったんです。ごめんなさい、私から謝ります」

クレアは相手のシャチにジョーイ誘拐に始まる事件のあらましを語って聞かせました。リーダーのメスは、クレアたちが南半球からはるばるここまで旅してきたと知って、ひどく驚いた様子でした。なにしろ彼女たちの〈郡〉は、同じシャチ一族の中でも移動の少ない定住型でしたから、バンクーバー島界隈を遠く離れることはなかったのです。小柄なヒゲクジラに向けられた眼差しには、尊敬の念さえ込められていました。それでも、礼儀正しい厳かな口調を損なわず、彼女はクレアに対して詰問しました。

「お話の内容は大体わかりましたわ……。でも、残念ながらそれを額面どおりに受け取るわけにはいきません。なぜって、あなたの言う犯罪集団のシャチの行動は、私たちを驚かしたあなた方にも増してはるかに尋常ではないんですもの。あなたの言葉を信じるなら、おそらくそのシャチとやらは私たち〈ウロコ派〉よりはまだ〈毛皮派〉に近いんでしょうね。それでも、私たちは〈毛皮派〉とだって若干の交流がありますし、生活習慣も信条も異なるとはいえ、彼らも私たちと種族の誇りをともにする者たちです。影のように徘徊してミンククジラの子をさらったり、行き合うイルカをことごとくなぶり殺しにしたり、南氷洋から赤道を越えてバンクーバーくんだりまで意味不明の大回遊をするというのは、やはり私たちの同族とみなすにはあまりに常軌を逸しています。あなたの話の中には嘘や誇張はありませんか? もし、なんらかの偽りがあるとすれば、そうした主張は私たちの種族に対する冒涜であり、相応の償いを覚悟してもらうことになりますよ。私の目を真っすぐに見ることができますか?」

シャチのメスはクレアの横に並んでその目を正視しました。いくら〈ウロコ派〉とはいえ、自分たちヒゲクジラを獲物にしてきた南氷洋〈毛皮派〉と同類で、海に住む生きものの中で最も恐れられている歯クジラと、ほんの数メートルの距離を隔てて面と向き合うのは、クレアには背筋も凍りつくような心地がしました。しかし、自分の胸に問うてみても、やはり口にしたことに過誤はありませんでしたから、じっと耐えて彼女の目を見返しました。誇り高いあなた方の種族の名に傷をつけるのは百も承知だけど、いまあなたと視線を交わしてるこの目が確かにそれを見てしまったの。私は坊やを救い出さなければならないんです。たとえ強大無比なあなたの同族のヒレからであっても……。

二頭は数分間、凝固したように姿勢を崩さず見つめ合っていましたが、ほどなくリーダーシャチのほうから折れて身を引きました。

「わかりました。どうやら、あなたは実直で愛情深い母親のようですね。あなたの話が事実とすると、私たちとしては非常に不名誉で恥ずかしいことだと言わねばなりません……」

シャチのメスは目を閉じてうつむき、鋭い歯をぎゅっと噛みしめました。再び顔を上げた彼女は、クレアたちに向かって和やかな声で言いました。

「よかったら、しばらくこの海に滞在なさってはいかが? その間に、一族の者からあなたの求めている情報を収集しますわ。失礼をしたお詫びも兼ねて」

「でも……」

クレアは三頭の仲間を見回しました。

「まあいいじゃねえか。ちょっくら休憩さしてもらうことにしようや」そう言いながら、ジャンセンは筋肉をほぐすように一つ伸びをして、波の上にアーチを描きました。

「彼女たちに協力してもらえるのであれば、せっかくだからご好意に甘えさせてもらってはどうかね?」ダグラスの言葉に、チェロキーもうなずきます。

メスのシャチはにっこり微笑んで言いました。「それでは決まりですね。どうぞこちらへいらしてください。〈政を司る者〉が待っていますから。申し訳ないんだけど、彼女の前でもう一度ざっとさっきの話をしてくださる?」

彼女はそう言うと、仲間のシャチに対して機敏な動作であれこれと指図しました。シャチたちはさっそく誘拐犯のてがかりを探しに付近の海へ散っていきました。

「あれ、彼女がここの〈郡〉の長じゃなかったんですね?」チェロキーが小声でダグラスに耳打ちします。

「うむ。まだ年齢もお若いようじゃしな。差し詰め次期候補といったところじゃろ」

「私はシャロン。〈施政長〉のサポートをしていますの」

シャロンは二頭に流し目をくれると、彼らを率いて泳ぎだしました。さすがにシャチの準リーダー格とあって耳も鋭いようです。彼女は泳ぎながら、思い出したようにジャンセンに向かって忠言しました。

「確かジャンセンさんとおっしゃったわね。あなたの勇猛さは讃えますけど、言葉遣いにはもう少し気をつけたほうがよろしくなくて? さもないと、マッコウ一族は無教養で礼儀知らずだとの風評が立ちかねませんよ。あなたならハーレムマスターになってもおかしくないほどの方ですもの、やっぱり異種族に対する口のきき方や態度は、種族の顔を代表しているということを考えて、それにふさわしいものにしなければね。私たちシャチ一族は、海洋生物界の頂点として恥ずかしくないよう、常に礼節を重んじていますのよ」

「けっ、カカアみてえなこと言うんじゃねえや。敬語なんてまどろこしくてやってられっかってんだ。俺はそういうつまらねえことにこだわる気はさらさらねえよ」

ジャンセンがブツブツ言うのを聞いて、彼は幼い時分さぞかし母親を困らせたに違いないと思うと、クレアはクスクスと笑いがこみ上げてきました。

クレアたち四頭が通されたのは、バンクーバー島と〈カメの大陸〉に挟まれたジョンストン海峡を奥に行ったところにある静かな入江でした。シャロンは一行を、彼女の属するバンクーバー北〈小郡〉の施政者たちがいつも使っている討議の場に案内したのです。バンクーバー島周辺の〈ウロコ派〉のシャチたちは、島のぐるりを二分する南北二つの〈小郡〉に分かれていました。それぞれの〈小郡〉はポッドと呼ばれる家族群がいくつも集まって成り立っています。

その入江は本当に小ぢんまりとしており、全長三〇メートル近くあるダグラスが果たして入れるかどうか心配されたほどでした。そこには政務を分担する成鯨したシャチたちが十数頭、頭を寄せ合っていました。大半がメスで(出産と子育てを経験しないオスは先見の明に欠け、政には向かないという認識は、どのクジラ族でも共通のようです)、マッコウのオスを含む大きな異種族の闖入に、〈執務室〉は一瞬騒然となりました。中にはびっくりしたあまり逃げだそうとした者もいましたが、シャロンの一喝ですぐに平静をとり戻しました。

「なんです、みっともない! 大事な客鯨の前でうろたえるシャチがありますか!」

一頭だけ微塵も動揺を見せなかったメスが静々と前に泳ぎでました。彼女の物腰の優雅さには、シャロンよりさらに年期が入っていました。齢は五〇を下らずといったところでしょうか。

「ご苦労様でした、シャロン」目をかけている愛弟子に向かってそう言うと、彼女はクレアたちのほうに向き直って丁寧な言葉で歓迎の辞を述べました。

「ようこそ当〈郡〉へお越しくださいました。私がバンクーバー北〈小郡〉の〈政を司る者〉、ステラです。私どももいままでたくさんの旅鯨を受け入れてきたものですが、なにしろあなた方のような珍客は例のなかったことです。どうか一族の者の不作法をお許しあれ。さて、お見かけしたところ、どうやら難儀を抱えていらっしゃるようですね?」

さすがに百数十頭のシャチを永年束ねてきただけのことはあり、ステラはクレアたちの突然の来訪が故ってのものであることをすぐに察しました。おまけに、クレアが一行の中心鯨物であることも見抜いてしまいました。クレアはさっそく、さっきシャロンに語ったように事の次第を伝えました。やはりシャロンと同じように、ステラは無法者のシャチの所業を聞いて、しわの寄った穏やかな顔つきを曇らせましたが、シャロンが彼女たちを信用して連れてきた以上、疑いを挟むことはしませんでした。

「ふむ……奇妙な事件ですね。それに不幸な事件です。あなたにとっても、私たち同じシャチの名を頂く者にとっても。いまのところ、そのような異常なシャチの集団がこの海域に侵入してきたり、目撃したという情報はありません。しかし、私たちとしてもあなた方に最大限の援助を惜しまないつもりです。同族のよしみで匿うようなことはないから心配は要りませんよ。種族の名をけがすような行為には、相応の報いがもたらされねばなりませんからね。二週間後のスーパーポッドの日までお待ちいただけますか? そうすれば南〈小郡〉にも問い合わせて報告をまとめさせることができますから。犯罪者たちがこの近くを通ることがあったりすれば、そのときパトロールの当番に当たっていた者が必ず見つけて記憶しているはずです」

なるほど、クレアたちもこの警戒網に引っかかったというわけです。

「なんです、そのスーパーなポッドっていうのは?」聞きたがり屋が性分のチェロキーが尋ねました。ステラに変わってシャロンが答えます。

「スーパーポッドっていうのは、クジラ族一般の〈集会〉の規模をもっと大きくしたようなものですわ。年に一度、夏の初めにあって、いろんな催しごとが開かれるんですの。バンクーバー界隈に住むすべてのシャチ族が一堂に会するんですのよ。私たち、いまその準備で大忙しなんです。せっかくだから、あなた方もぜひ参加してくださいな」

政の担い手として、クレアの〈小郡〉の長モーリスみたいに毅然としていて仕事に厳格に見えるシャロンでしたが、スーパーポッドの話をするときにはどことなく若者らしい嬉々とした様子がうかがえました。周りのシャチたち全員がこの日を心待ちにしているのが、クレアたちにも伝わってきます。スーパーポッドとは、〈施政者〉たちの心を浮き浮きさせるほど楽しい集いなのでしょうか。

「シャロン、ほかの執務は私が引き受けますから、あなたは客鯨方にこの辺の地理を少し説明しておあげなさい。〈食堂〉に案内してさしあげてもよいですよ」

「わかりました。それじゃあ、こちらへいらっしゃって」

こうして、シャチたちの意外なもてなしにあずかり、クレアたちは長い追跡行の中でいっときの休息の機会を得ることになったのでした。