�@�������A���ۂɔނ�Ƒ����Ă݂�ƁA�V���`�͏d�ʋ��̃C���J�ɂ����Ȃ��Ƃ����̂������Ȋ��z�ł����B�������A���肪�q�E���R�h�r�ň��S���ۏႳ��Ă��邱�Ƃ͑�O��ł������B�܂����ƂȂɂȂ肫���Ă��Ȃ��V���`�́A���ڂ��C�����Ղ�ʼn��ɂł��@���˂����݂�����A�Ќ��Ƃ͂��悻�������A���|�Ƃ��Ȃ�Δ��o�����������܂���ł����B���ɁA���h�̔O�����Ă����͔̂ނł͂Ȃ��A�ނ���V���`�����̂ق��������̂ł��B�ނ�Ɍ��킹��ƁA�U�g�E�N�W���͑哹�|�̃v��������A�N�W�����̒��ł��Ƃ�킯���d�ɋ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɛe�����ɋ�������̂������ł��i���͔������炩���Ă������ƂɁA�`�F���L�[�͋C�Â��܂���ł����j�B���M�ȉƕ��Ƃ��������ɂǂ�������������Ă�Ǝv���Ȃ�����A�������Ȋ፷�����������Ĉ����C������͂�������܂���B�Ȃɂ�����͂܂����ǂ����Ƃ͂����A�K�E�N�W���̖���V���ɂƂǂ납�����̃V���`�Ȃ̂ł�����B�̒����~���o�����������������낢��w�����Ă�낤�Ƃ����C���N�����A�N���A��_�O���X�����V���`�����ƂƂ��ɉ߂������Ԃ̂ق����Ƃ��������Ȃ肪���������̂́A���������킯�������̂ł��B

�@�N���A�͊�A�ɉB��Ă�������`�F���L�[���������Ă��܂����B�ނ͂Ƃ��ǂ����𐁂�����A���C�Ȃ��ӂ�����Ă��܂������A���͂Ɍx�����Ă���l�q�͂���܂���B�������ŃN���A�́A�S�u���Ȃ��ނ̗l�q����������ώ@���邱�Ƃ��ł��܂����B�m���ɃW�����Z���̌����Ƃ���A�ʂɃ`�F���L�[�����|��ْ��������Ă���悤�ɂ͌����܂���ł����B����ς胊���`���͎v���������̂悤�ˁB�����ǁA��������ǂ��ցA�������ɂ����Ă���̂�����H�@�ƁA�ނ̋��d�҂ł���V���`������Ă��܂����B

�u�t���v

�u�`�F���L�[�搶�v

�u�₠�₠�A�N�����B�����͂ǂ��ʼn������悤���ˁH�v

�@�V���`�̎�҂����́A�`�F���L�[�̂��Ƃ������ĂĐ搶���̎t�����̂ƌď̂ɕt���Ă��܂����B�ނ͂����^�ɎāA�����ɂ�����炵��������悤�Ɏ֕���̉��������c��܂��C���ɂ��āA�P�����Ȃǂ��Ȃ��炵��ׂ�܂����B

�u�搶�B�����͂������낢���̂���������ŁA���܂���搶�������ւ��ē����܂��v

�u�ӂށA�ڂ����N�����̔����ɋ���������ˁB���������A��Ă����Ă��ꂽ�܂��v

�u�ǂ����A������ł��A�t���v

�@�O�ɔނ�̖����ڌ������Ƃ��́A�N���A�͂��̃V���`�����̐��ʂ���͂�����m���߂܂���ł������A�����������Č��Ă݂�ƁA�͂܂��܂��ƂĂ��Ⴂ�Ƃ������ƂɋC�Â��܂����B�I�X�ł������A�̒��̓`�F���L�[�̔������炢��������܂���B���n�����I�X�̓����ł���䍂���w�r�����L�т����Ă��炸�A���ڂ���ł̓��X�Ƌ�ʂ����܂���ł����B�����炭�܂��|�b�h����Ɨ����Ă����Ȃ��ł��傤�B��b�̓��e�͔ޏ��̂���Ƃ���܂ł͓͂��܂��A�`�F���L�[�̗����U�镑���͂Ȃɂ��ŋ��������ē������݂Ă��܂����B�₪�āA�O���͘A�ꂾ���Ăǂ����ֈړ����n�߂܂����B�N���A�͈��̋�����u���Ȃ���ނ�̌����s���܂����B

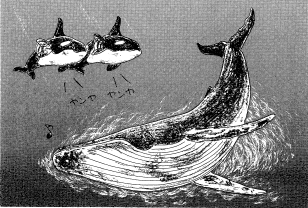

�@�̃V���`�ƈꓪ�̃U�g�E�N�W���́A�C���Ɍ������Č����J�������Șp�̈�ɓ����Ă����܂����B�����ɂ͊C�ݐ��ɉ����ăP���v�̊C���т��������Ă���A�t��̐�[���C�ʂɒI�������Ă��܂����B�V���`�����͂����Ȃ�_�b�V�����ėт̒��֔�т��ނƁA�ʼnB���ڂ��n�߂܂����B�P���v�̗т̓V���`�̂��ǂ������ɂƂ��Ċi�D�̗V�я�ł���A�ނ�͍D��Ő�����C�����M�̒���˂�������A�����ŋS�����������܂��B�`�F���L�[���R�u�̂���@����P���v�̊Ԃɓ˂����݁A�̋�����T�蓖�Ă悤�Ƃ��܂����B�����s���t����܂�ʃu���u�����������́A�C��ƊC�ʂ��Ȃ��Řp�����d��J�[�e���ƂȂ�A�������������߂��Ĕ��Α��ɂ�����̂������B�ꂳ���܂��B�����ł̓\�i�[�̈З͂��������܂����A�������B���ڂʼn��g���g�����Ƃ͔����ł�����A�ڂ��Â炵�ē������������邩�A���ɗ��邵������܂���B�ΐF�̐��̑����ʂ��ĉe�������Č������̂́A�P���v�����ɂ��悢�������Ȃ̂��A���̉������A���ӂ����̍D���ȍ����̏������̎d�Ƃ������B�`�F���L�[���A�������ȁA�������ȁA�ƃP���v�̌��Ԃ����X�̂�������Ă���ƁA�ˑR�݂̌������ʼn��҂����ނ̕@��ɃK�u�b�Ɗ��݂��܂����B

�u��������!!�v

�u�ǂ����܂����A�t��!?�v���̂܂ɂ����ɉ���Ă����@�q�Ȏ�V���`�������A�������Ƃ����悤�ɓ݊��Ȑ搶�̊���̂������݂܂����B

�u����A�ȂςȐ������̂������A���̗т̒��ɁB���\�Ȃ���A���~�̓��ɂ����Ȃ芚�݂������āB�N�����A�C�������ق����������v

�u����͂����ւ�ł��A�搶�B���������q�S�r�݂̂�Ȃɕ��Ȃ��ẮI�v

�@���Y�����{�~�����́A�����o�������ɂȂ�̂������ɂ��炦�Ă܂��߂ȕ\����܂����B

�u����Ȓ��ɐ��肱�ނ̂͂����댯�������߂悤�B�ق��ɂ����Ƃ������낢���Ƃ͂Ȃ������H�v

�@�����ŎO���̃N�W���́A���x�̓P���v���ߋ�ɂ��ăQ�[�������邱�Ƃɂ��܂����B

�u���Č��āA�V�̑�����`�`��v

�@�V���`�̈ꓪ�����r����w�r���ɃP���v�����������A�_���X��x��݂����ɉ�]���Đg�̂Ɋ������܂��B

�u�ǁ[��ǂ�v

�@�`�F���L�[���܂˂��ăP���v�̒[�����킦�A�����ݏ�ɐg�̂�����Ċ�����낤�Ƃ��܂����B�̃V���`�͐搶�̎�`���Ə̂��āA������Ƃ���ނ��P���v�ŃO���O�������ɂ��Ă��܂��܂����B

�u�킠���A�U�g�E�̊C�ۊ������I�v

�u�N�W�����i���I�v

�u���A����I�@���N�ł��Ȃ���k�͂�߂Ȃ����I�v

�@��V���`�����́A���x�͓��ʂɒ����đ����P���v��т̒�����������肾���Ă��܂����B

�u�搶�A����ōj���������܂��H�v

�u�悵�����v

�@�`�F���L�[�Ɠ̃V���`�͂��ꂼ��P���v�̗��[�����ɂ��킦�A�z�C�b�X�������}�Ɂi�����J�����ɐ�����Ƃ��낪�֗��ł��j����������������܂����B�X�s�[�h���̂悤�ȕ���Ƃ͊W�Ȃ������̗͔�ׂ�������A�`�F���L�[�ɂ��ނ�ɏ����M������܂��B�P���v���s���ƒ���l�߂��Ƃ���ŁA�̃V���`�͖ڔz�����A���킦�Ă��������p�b�ƕ����܂����B�{�C�Ŋ{��H�������Ĉ��������Ă����`�F���L�[�́A���肪�}�ɗ͂������߁A���ɒe�������ĊC��ɂ̂߂肱��ł��܂��܂����B

�@�D����������U���Ėڂ��ς����肳���Ă���`�F���L�[�ɁA�r���ȃV���`�����̓j���j�����Ȃ��猾���܂����B�u���₠�A�ڂ���������t���ɂ͂ƂĂ����Ȃ�Ȃ���v

�@���ɁA�ނ�͏����߂̃P���v�����{�������������Ď����Ă��܂����B

�u�搶�A����ł��B�ڂ����������������Q�[���ł���v

�@�P���v�̐�[�ɂ͋�C�̓��������܂��t���Ă��܂��̂ŁA���킦�Đ����Ă�������Ɛ��ʂɕ����яオ��܂��B�S�����u���������̂��v�ł��������A�������Ɏ����̃P���v�����ʂɓ��B�����҂������Ƃ����킯�ł��B

�u���ꂶ�Ⴀ���搶�A�ǂꂩ�I��ł��������v

�@�����́A�Z���́A�˂��ꂽ�̂Ƃ��낢�날�钆�ŁA�`�F���L�[�͑傫�߂̕��܂̕t������{���Ƃ�܂����B�݂�ȂŊC��ɂ�������킦�Ă����A�ʒu�ɂ��܂��B

�u�����܂���B�����̂����I�v

�@�����Ɋ{���J���ĕ����ƁA�O�{�̃P���v�͊C�ʂ�ڎw���ĕ��サ�A�����]���ċɃ|���Ɣ�яo���܂����B

�u���ꂦ�A�ڂ��̕������Ȃ��v

�@���ꂩ��A���x�������̃P���v��T�d�Ɏ���ւ������ւ����Ē����̂́A���ʂ͂����`�F���L�[�̕����ɏI���܂����B�ǂ����A�q�Q�ɍ�������܂��Č����J���Ă���P���v���������܂łɃ^�C�����O�̂��邱�Ƃ������̂悤�ł��B

�u����͂���ς�n���f������ׂ����ȁB�ڂ��́w���������́A���x�́w�́x�̂Ƃ���ŕ������Ƃɂ��悤�v

�u������搶�A�ڂ��������̊ԕ����̎��Ƃŕ�������ł����ǁA���E�ɂ͓�̎x�z�I�ȗ͂������Ă����ł����āB�m���Ă܂��H�v

�@�������Ƃ��J��Ԃ�����Ă��Ă��܂�Ȃ��̂ŁA��V���`�͘b���������ƕς��܂����B�P���v�͂ق��ɂ���Ԃ��Ď��^��t����V�ѕ�������܂����A����̓q�Q�N�W���̃`�F���L�[�ɂ͂ł��Ȃ����k�ł��B

�u������A�ڂ��͕��n�Ŏ�������Ă邩��˂��A���n�͋��Ȃv

�@�e����~���`�F���L�[�ɁA��V���`�͓��ӂɂȂ��ďK�������Ƃ�b���܂����B

�u��͋�Ɍ������Ĉ������͂ŁA���̗͂������Ə�ɕ����яオ�낤�Ƃ��A������͒n�̒�Ɍ������Ĉ������͂ŁA�������̗͂̂ق��������Ɖ��Ɍ������Ē���ł�����ł��B���̗͂́A�ڂ���������C�����߂���A�����������������C���ɂȂ��Ă���Ƃ��ɗD���ɓ�����ł����āB�u���[�`������Ƃ��́A�y�������Ƃ��l����Ƃ�荂�����яオ���킯�ł��B���̗͂́A�ڂ��������J�T�ȋC���ɂȂ�����A�ꓪ�ŕ��v���ɒ^�肽���Ƃ��Ȃɋ���������ł��B������A�ґz�Ȃ���ƒ��ނ�ł��ˁB�������͂����H�̂悤�Ɍy���C���ł����邩�����Ԃ��Ƃ��ł��邵�A�����������Ȃ��≽���́A����͂������݂��ςȂ��ł����Ȃ��B�n�I�v�J�v�J�����Ă���N���Q�Ƃ��̃v�����N�g���͓����_�炩���ĐS���y���A���̒��ɐS�z���ȂS�R�Ȃ��B���͂ǂ��炩�ƌ����ƒ��v�h�������āA�C��̊�ɂւ���Ă��鐶�����̂����Ȃ͂��������ȐΓ��B�ڂ���N�W���͂����������Ԃ��炢�B���𗣂�ċ�ɔ�т����Ă�����قnjy���ł��Ȃ����A��C��f���Đ���ɂ����ƒ���t���Ă�����قljA�C�ɂȂ��Ă���������Ȃ��B�q�Q�N�W����莕�N�W���̂ق����A�ǂ��炩�ƌ����ƃm����������ł��傤�ˁB�W�����Z�������}�b�R�E�N�W���͂����Ɗ�łŗ�O�Ȃ낤���ǁB�ł����āA�S�𒆗f�ɕۂ��Ƃ��ł���ƁA���傤�Ǔ�̗͂��ނ荇���ĕ������݂��Ȃ���ł��v

�u�ւ��B��������ƁA�q���܂ʊ�r���Ă̂͂����������Ȃ낤�ˁH�@��ɂ͂���ς�ϔY�ɋ���ĕ����яオ�����肵�Ȃ��ŁA�������ґz���Ă��Ă��炢�������ȁv

�u�łˁA���̓�̗͂̓������́A���̂���̗̂e�ςƂ͊W�Ȃ���ł����āB������A���������̂��q���m�r�̖�������āA�w�I���J���f�X�̌����x�Ƃ�����ł���v

�u�قق��B�������A�ڂ������܈�����������B�������̃P���v���[�X�ŁA�Ȃ��ڂ��������r�����������Ƃ����ƁA�ڂ����q�Q�N�W���ŁA�N�������_�o���ׂ₩�ŕ�����[���@�艺���čl����^�C�v������ȂȁB�܂�A�ڂ������̐S�ɍ�p�����̗͂́A�ڂ����������삷�镨�̂ɂ��`�d����B������w�`�F���L�[�̖@���x�Ɩ��t���悤�v

�u�������͐搶�I�v

�@���ꂩ�炵�炭�O���́A�g�ƌ������ʂɕ`�����U�C�N�͗l�̃p�^�[���̕ω���A�Ƃ�����C��̐̌��Ԃ���N���Ă���A�̍s��߂Ȃ���A�ڂ����Ƃ��Ă������݂܂����B

�@�s�ӂɃ`�F���L�[�������������ēɌ����܂����B

�u���āA���낻���̏ꏊ�֍s�������H�v

�u�����ł��ˁA�t���v

�@�N���A�͘p�̓����̊��̉A�ɉB��āA�`�F���L�[�ƎႢ�V���`������ꍇ���l�q��������Ă��܂����B�ނ�̓Q�[���ɂ������薲���ŁA�������o�Ă������Ƃ��Ă����Ԃ�C�����Ȃ��ł��傤�B�W���[�C����畉���̃V���`�����̗V�эD���ɂ������܂������A�ꏏ�ɂȂ��Ă͂��Ⴂ�ł���`�F���L�[���`�F���L�[�ł��B�ނ��܂��܂����ǂ��ˁA�����l���Ԉȏソ���Ă���̂ɗV�іO���Ȃ�����B����ɂ��Ă��A�Ȃ��ނ͘r���ȓ̃V���`�Ɏ�ʂɂƂ��Ă���݂����ł��B�Ƃ͂����A�N���A�͈��������������Ƃłق��Ƃ��܂����B�����āA�V���`�����Ɍ��^�����������Ƃ�S�̒��Řl�т܂����B

�@����A�܂��ړ������B���x�͂ǂ��֍s���̂�����H�@�܂��������A�����͓O��I�ɂ������Ă݂邱�Ƃɂ��܂���B������Ă��������āA���̒T�ゲ�����ˁB

�@�`�F���L�[�ƃV���`�̎�҂����́A�W�����X�g���C�������f���ăo���N�[�o�[���̊݉�����`���Ă����܂����B�r���Ŕނ�͈ꓪ�̃~���N�N�W���Ƃ���Ⴂ�܂����B

�u���A����A�A�l����!?�v

�u����͂��Ԃ�q�\�̈ꑰ�r�ł��傤�B�ڂ������悭�������܂�����v

�@�N���A�̂��Ƃ��`�F���L�[�̓����悬��܂����B�ʂɉB�����Ă���悤�Ȃ��Ƃł��Ȃ����ǂˁB�Ȃ�ƂȂ��A�Ȃ�Ȃ��c�c�B�ނ́A�������V���`�ƗV��ł���Ƃ�����N���A�ɉB���H�ڂɂȂ��Ă��܂����o�܂ɂ��čl�����߂��炵�܂����B�A�l���W���[�C�̂��ƂŐ[���ɂȂ��Ă���Ƃ��ɗV��ł���̂����߂�������H�@���������ǂ����ۂ����Ƃ����Ă���Ƃ�������������Ȃ�����H�@�q���܂ʊ�r����݂̎������������������A������Ƃ��A�l����͂ǂ��ƂȂ��ߊ�肪�������͋C�����Ă̂�����ȁc�c�B���̂����A�l������Őӂ߂��ė]�v�����Â炭�Ȃ�����������c�c�B��������āA���܂ł����̂܂�܂��Ă̂��悭�Ȃ���Ȃ��B�悵�A���x�����Ɛ������悤�B�����������Ƃ��Ă�킯����Ȃ��B���ꂩ��s���Ƃ���ɔޏ���A��Ă������Ă̂������ȁB�X�g���X�����ɂ͂����Ă���������ˁB

�@�܂��Ȃ��A�ړI�n�̏����ȕl�������Ă��܂����B�C�������ޗ��݂́A�肽�����R�ƍ����┧���̂��������ʒn�т������Ă��܂����A�Ƃ���ǂ���ɂ͏�����Ȃ�l���C���ɂ܂ōL�����Ă���Ƃ��낪����܂��B�G�R���P�[�V�����Ň����釁�ƁA���ɖ��ߐs�����ꂽ���R�Ȑ����g���z�����Ĕ��ˉ��𑗂��Ă��Ȃ��̂ŁA�t�ɂ��������l�ӂ͇��ꎨ���ł킩��܂��B�����g�܂ŋz������ĕ����ǂ��艹�����������Ă��܂����̕l�ӂɂ́A�R�̏�̐X���畷������A�r�̓ڋ��Ȃ��������A�N�W�������̒������̉��������܂��Ƃ����ܐÎ��j��ق��́A�������̂̋C�z�ƂĊ������܂���B�������A�V���`�����ɂƂ��Ă����́A�q�������r��q�̌��̏�r�ɗ��ʔ��ɑ�ȃ|�C���g�ƂȂ��Ă��܂����B

�@�N���A�����Ă���ƁA�O���̃N�W���̓X�s�[�h���グ�Ȃ���꒼���ɕl�߂Â��Ă����܂����B�Ắq�L�`�̊C�r�ɏ��߂ē���Ƃ��݂����ɁA�҂��ɑ҂��Ă������̂ɂ�������Ƃ��������ł��B�`�F���L�[�ƃV���`�����͏����ȋ|�Ȃ�̕l�̎�O�ł��������~���A�����̑��ł�����悤�ɐ[�X�Ɛ[�ċz����ƁA�C�ʉ��ɏ����܂����B�����n�߂�C������H

�u���āA���N�I�@���ꂩ��N�W���E�����Ắq�哹�|�~�r�ɂ��Ē����ȁq�̌~�r�ł����鍋�B�����q��S�r�̃`�F���L�[���A���N�Ɍ|�̋Ɉӂ������ɓ���悤�I�v

�@�̎�V���`�͔����e�����������r���ł������Ă͂₵���Ă܂����B

�u�ł͂܂��|���̈�A�w�ʊ���I�v

�@�`�F���L�[�͋����ɂȂ��āA��������ƍ����̕~���l�߂�ꂽ�C��ɔw����������Ȃ��犊�肾���܂����B

�u�����Č|���̓�I�@�����股�`�v

�@���x�͕������ɂȂ��Ă�͂菬�ɐg�̂��C����܂��B�N���A�̂���Ƃ���ɂ��A�S���S���Ƃ�����鉹���������Ă��܂��B

�u�|���̎O�I�@���E�R�E�X�E�x�E����v

�@����܁Z���[�g���قǂ̏����Ȑ̃X�y�[�X���t���Ɋ��p���āA�傫�ȃU�g�E�N�W�����c�����s�ɔP�]���Ă���l�́A�m���ɋ��ɂ̑哹�|�Ƃ����Ă������x���Ȃ��ł��傤�B�[���������[�g�������Ȃ����߁A�Ƃ��ǂ����r������r�����g�Ԃ�Ė�肠����܂��B���ꂶ��ꑰ�̒p����B���A�U�g�E���ԂłȂ��Ă悩�����B

�u���x�͂��Ɠ���Z���������B���`�A���]����[��!!�v

�@�V���`�̓̓`�F���L�[�̉��Z�ɂ���̊��т𑗂�܂��B�ނ�͎����������ꏏ�ɂȂ��Ċ������n�߂܂����B���������藧�w�r�������ɓ|���A������l�̂ق��Ɍ������āA���邢�͒���ɉ����Čʂ�`���悤�ɂ��āA�g�̂���������ĉ��܂����B���̏�����邾���ł͖O������ʂƂ݂��A�݂��̐g�̂��Ԃ���������A�u���[�`���O��������A���r���Ő��ʂ��R��グ�Ȃ��琅��U��T���ċY��܂��B�ނ�̏����́A���̕l�̐Â��������S�ɑł��������Ă��܂��܂����B

�@�V���`�̓̓`�F���L�[�̉��Z�ɂ���̊��т𑗂�܂��B�ނ�͎����������ꏏ�ɂȂ��Ċ������n�߂܂����B���������藧�w�r�������ɓ|���A������l�̂ق��Ɍ������āA���邢�͒���ɉ����Čʂ�`���悤�ɂ��āA�g�̂���������ĉ��܂����B���̏�����邾���ł͖O������ʂƂ݂��A�݂��̐g�̂��Ԃ���������A�u���[�`���O��������A���r���Ő��ʂ��R��グ�Ȃ��琅��U��T���ċY��܂��B�ނ�̏����́A���̕l�̐Â��������S�ɑł��������Ă��܂��܂����B�@���̃V���`�����̍s���̓��r���O�ƌĂ����̂ł����B�N�W�����̋��r���͌��Ă킩��Ƃ���V�j�̂��߂̂��̂ŁA�w����Ȃ��̕\�������ނ����悤�ɂ͂ł��Ă��܂���B����ŁA�����Ȑ��������m����ނ�̔畆���o�͕q���ő@�ׂł��B�����ŁA�ނ�͊C��̍����l�ɐg�̂����������K����g�ɂ��܂����B�������邱�ƂŁA�畆�ɂ������Ƃ�����Â��\������������Ƃ��܂����A�畆�Ɏh����^���Ă�邱�ƂŐV��ӂ������ɂȂ�܂��B���̂����A�ɂ��Ȃ����x�ɃU���U���Ƃ��ė��₩�ȏ��̏�����銴�G�́A���S�n�ɂȂ邭�炢�C�������悭�A�����ق����̂ł��B

�@���r���O�ɂ͂ǂ�Ȑł����p�ł���킯�ł͂Ȃ��A�p���Ȃ��Ď荠�ȑ傫���̏��̑����Ă���l�����z�I�ł��B���܃`�F���L�[����������̂́A�܂��Ƀ��r���O���s�����߂̐�p�̕l�ŁA�o���N�[�o�[�k�q���S�r�ɑ�����V���`�������ɁX�ƃq�����^�ԏꏊ�Ȃ̂ł��B���r���O�r�[�`�̗��p�͂�������Ȃ��悤���Ԍ�㐧�ƂȂ��Ă���A�e�|�b�h�ɏ��J��ɔԂ�����Ă��܂��B�̎�҃V���`�́A���̐��K�̏��Ԃ̍��Ԃ�D���Ă����ւ���Ă����̂ł����i�q�~��A��Ă���Ι�߂��Ă������͌������ł��傤���j�B

�@�`�F���L�[�ɂƂ��ă��r���O�͏��߂Ă̑̌��ł����B��^�̃q�Q�N�W���ɂ��Ă݂�A�������������r���O�Ɏg�������ȋ���ȕl�Ȃ�Ă�����������Ƃ͎v���܂���B����ɁA�ނ�̓u���[�`���O�ł��܂��Ă���킯�ł����A��͂肻�ꂾ���ł̓t�W�c�{��V���~�������肷�邱�Ƃ������Ȃ�A�V���`�̂悤�Ɋ��炩�Ȕ��͕ۂĂȂ��Ȃ�܂��B�t�Ɍ����A�l����ǂ����߂̃X�s�[�h���d�v�ȈӖ���тт�V���`�ɂƂ��ẮA�畆�̎��������郉�r���O�̏K���͑��̃N�W�����ȏ�ɍ����K�v���������Ă����킯�ł��B

�@�Ƃ�����A����͊m���Ɉ����Ȃ����̂ł����B�N���A�̃u���[�`���O�ł͂���܂��A�V����������̌����đf���炵�����o�𖡂키�ƁA���X�ɂ��ĕa�ݕt���ɂȂ��Ă��܂����̂ł��B�����Ńn���T���{�[�C�ɖ����������Ă����A���N�̓~�̓��X�������ڂ���Ƃ������ɎE������ɈႢ�Ȃ����A�E�b�q�b�q�����ȂǂƂق����݂Ȃ���A�`�F���L�[�͂����߂��ɃN���A�����邱�Ƃɂ��C�Â����A���r���O�ɋ����Ă��܂����B

�@���x�߂��̃��r���O�ŁA�������Ď~�܂������̂܂܂̏�Ԃŏ��̏�ɉ������A�����Ƃ�Ɩڂ���Ă����`�F���L�[�́A��̂������ɂ��ꂩ�̋C�z�������܂����B��V���`�̈ꓪ���ȁA�Ǝv�����ق��J���ƁA���r�����L���ăW���b�Ƃɂ��ł���N���A���t���܂̎p�Ŕ�т���ł��܂����B�����A�t���ɂȂ��Ă����͎̂����̂ق��ł����B

�u�A�A�A�A�A�l����!?�v

�u��������Ă�́A����ȂƂ���ŁH�v

�@�ޏ��̕s�@���Ȑ��ɁA�`�F���L�[�͂��낽���Ȃ��猾���܂����B

�u������`�`�A����ꂿ������v

�u������`�`�A����Ȃ����I�@�ʂɌ����Č������Ȃ��ł���H�@�ǂ����đ��������Ă���Ȃ�������!?�v

�u����A�܂�A���́A������ƌ������тꂿ����āc�c�v

�@�����Ńu�X�b�Ƃ��Ă���N���A�ɁA�`�F���L�[�͏�ڂÂ����ɐq�˂܂����B�u���̂��A�A�l����H�@�{���Ă܂��H�v

�u�����{���ĂȂ������I�v

�u���A�����{���Ă邶��Ȃ��ł����v

�u���A���́A���߂�Ȃ����B�ڂ������������Ȃ���ł��v

�@�U������ƁA�̎�V���`���A�e�ł������܂��Ă��܂Ȃ����ɂ��Ă��܂��B

�u�ڂ��������`�F���L�[������A�������낢�Ƃ��낪������Č����ď���ɂ����ֈ��������Ă�����ł��B������A�`�F���L�[����̂��Ǝ���Ȃ��ł��������v

�@�͜��X�Ƃ��ďk���܂�i�`�F���L�[�����炩���Ă������ƂŗǐS�̙�ӂ������Ă������ł��傤���j�A�N���A���ڂ�������ƃr�N�b�Ƃ��邭�炢�ŁA�Ȃ��ޏ������킢�����ɂȂ��Ă��܂����B���ƂȂɂȂ��ă~���N�t�H�r�A�̃V���`�ɂł��Ȃ�ꂽ�Ⴉ�Ȃ�Ȃ����̂ˁc�c�B

�u������A����ȂɋC�ɂ��Ȃ��ŁB���������V��ł����Ƃ�����A���̂ق������ז����Ĉ���������ˁB�ǂ��������Ă炵�āv

�@�O���͂ق��Ƌ����Ȃʼn��낵�܂����B�Ƃ����Ă��A���߂ă��r���O���ĊJ����C�ɂ��Ȃ�܂���B

�u�ڂ������͂���������A�����\�����\���܂�������B������A�A�l������ꊊ��ǂ��ł��H�@�Ȃ��Ȃ������ł���B�G�X�e�e�B�b�N�ɂ��Ȃ���Ă������v

�u�����A�o�J����Ȃ��ł�I�v

�@�`�F���L�[�Ǝ�V���`�����́A����Ăē�����悤�ɑގU���܂����B���肸�Ɏ��̗V�яꏊ�F���ɂ������̂ł��傤�B

�@�ꓪ�c���ꂽ�N���A�́A�ӂƃ`�F���L�[���������r���O�ɋ����Ă����l��U��Ԃ�܂����B�c�c���e�ɂ����ł����āH

�@�ʂ̂悤�ȏ�����ʂɍL�����Ă��锒���l�ӂ́A�����ڂɂ��������A�Ȃ�������U���Ă���悤�ɂ��v���܂��B�N���A�͂�����x�`�F���L�[�����̉j�����������p���`���b�ƌ��܂����B�������̓͂��Ȃ������܂ōs���Ă��܂����悤�ł��B

�@�܂��A������ƈ���Ă݂邾���A�˄���