〈カメの島〉:北米大陸の北西部、アラスカからカナダにかけての沿岸は、ニシンやシシャモなどの小型の群集性魚類とそれを追うサケやオヒョウなど中・大型魚がたくさん押し寄せてくるため、北太平洋に住むクジラ族にとって重要な〈食堂〉となっています。〈豊沃の海〉と呼ばれる北の〈食堂〉は、オキアミが断然多くコンパクトにまとまっている南の〈食堂〉に比べると、メニューは豊富に揃っていますが、量的にやや見劣りします。〈豊饒の海〉に通う〈裏の一族〉なら、三、四ヵ月のうちに一年分の食事をすませることができますが、〈表の一族〉は五、六ヵ月かけてアラスカ湾から弓なりに延々と続くフィヨルドのカウンターをウロウロしなくては、勘定をすませて席を立つ気にはなれないのです。中には、アラスカ半島の敷居をまたいで奥の別室であるベーリング海に入ったり、そのまた奥にあるボーフォート海の座敷へベーリング海峡をくぐって上がりこむクジラもいます。

規模は小さめとはいえ、この〈豊沃の海〉にもさまざまな種類のクジラ族が訪れます。バハカリフォルニアで出会ったコククジラ、それにミンクやザトウはこの〈食堂〉の常連です。大物を狙うイルカや、そのまた上を狙う〈毛皮派〉のシャチも利用客の中に加わっています。大陸棚が狭くてすぐに一マイルを越える深海に落ちこんでいるため、マッコウクジラなどイカ食の種族もやってきます。そして、多くは見かけないものの、シロナガス族の姿も見受けられます。

入り組んだフィヨルドを横にしながら四頭は快調に飛ばしました。シャチたちが姿を隠せるような島影や入江は数知れずありましたが、全部をのぞいて回る時間はとてもありません。それに、クレアにはここ〈豊沃の海〉が誘拐犯の最終目的地であるとは思えませんでした。かくして一行は、ときどき他のクジラを見かけるたびに情報を求めるようにしました。指定の〈食堂〉に向かう途中の〈表〉のクジラたちは、風変わりな四頭連れを奇妙に思いましたが、それでも求めには快く応じました。いまのところ、怪しいシャチの一群が通り過ぎるのを目撃したという者はなく、誘拐犯のほうがなお先行していると思われたので、クレアたちは収穫に精を出す他のクジラたちを追い抜きつつ、先を急ぎました。

彼女に出会ったのは、クイーンシャーロット諸島の近く、四頭のクジラがやや沖合を泳いでいたときのことでした。

「あら? あれ、あなたの一族じゃない、ダグラス? でも、珍しいわね。今頃ならシロナガスはとっくに北のもっと餌の獲れるところへ行っていてもいいのに」

「うむ……」

「まあ、あなたの同族なんだから任せたわよ」

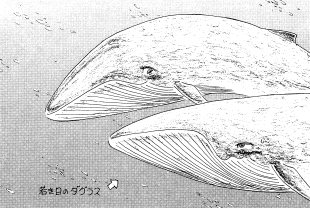

シロナガスはクレアたち同様ずいぶん急いでいたようでしたが、ダグラスの呼びかけに応じて停止しました。そのシロナガスはメスでしたが、割に小柄でまだ年若いようでした。切れ長の美しい目をしており、ちょっぴり理知的で冷たい印象を与えました。ダグラスのことだから、またどうせ歴史の講義を一丁ぶつことになるでしょうけど、そのくらいの時間をとることは大目に見なくちゃね……と、クレアが横目で彼のほうを見やると、ダグラスははたと泳ぎ止み、ふだんから細い目をさらに細めてそのメスを凝視しています。

「ねえ、どうしたの、ダグラス?」

いぶかったクレアは彼に向かって小声でささやきましたが、ダグラスのほうは全然反応がありません。ただ、「似ておる……」と彼がかすかにつぶやくのが聞こえました。

シロナガスの娘は表情をあまり面に出さず、じっと自分に見とれる同族の老いたオスをただ静かに観察しました。ダグラスはまるで三頭の旅仲間の存在など忘れてしまったかのように、彼らをおいて一頭突進する勢いでそのメスのそばに泳ぎ寄りました。

「なんだぁ!? じいさん、あの若え小娘を口説こうってのか?」

「まさか!」

まさか! とは思いましたが、いつもの冷静なダグラスが突然クジラが変わったようになってしまったのを見て、クレアはいささか不安を覚えました。確かに、鯨口が少なく広い範囲に散らばっているシロナガスクジラのこと、同族とめぐり合う機会もなかなかないでしょうから、それなりに出会いを喜ぶ気持ちはわかりますが。

「こんにちは、お嬢さん。これから〈食堂〉に行かれるところかね?」

ダグラスは落ち着き払った声を出そうと努めましたが、その試みは成功しませんでした。

「頑張れ、じじい!」ジャンセンが野次を飛ばします。

シロナガスの娘は冷ややかな目で、自分のそばにやってきた年老いた同族と、後ろに控えている異種族混成の道連れを代わる代わる見つめました。

「ええ、そうですわ。ちょっと〈抱擁の海〉に長居をしてしまったものですから、こっちへ来るのが遅れてしまったんですけど」

「どちらから?」

「バハですわ」

「お嬢さんもそちらの出身なのですか?」

「ええ」

ダグラスの視線は、岩に張り付くヒザラガイのように、その娘にぴったり釘付けにされていました。といっても、その目つきにはどこか、永らく見つからなかった失くし物を不意に探し当てたかのようなところがありました。

「お名前をうかがってもよろしいですかな?」

「レイラといいます」

「レイラ……」その印象を舌の上で確かめるように彼女の名をつぶやくと、ダグラスは次の問いを発しまいた。

「失礼じゃが、お年はおいくつかね?」

「一四ですわ」

「一四……そうか……」彼はそれを聞いてやや落胆したようでした。

「お嬢さんは、どんな職業に就いておられるのかね? その……例えば、ペアリングに関わる仕事とかには興味をお持ちかな?」

ダグラスは直言しないよう腐心している様子でしたが、残りの三頭はいったいどういう展開になるものやらと、後ろでハラハラしながら見守っています。ただ、たどたどしい質問を繰り返すこの老鯨に、彼女が異性として興味を示すことは論外に思えました。第一、いまは求愛の季節でもないのです。

「それは、私もメスですから、一度は母親を経験してみたいとは思いますけど……。まだ理想のパートナーにもめぐり合えていませんしね。仕事のほうは一応、趣味で童話の創作をたしなんでいますけど、こども向けの」

言っては悪いことですが、感情の起伏に乏しいかに見える彼女が、小さなこどもたちのために夢のあるお話を作っているというのは、クレアにはちょっと意外に聞こえました。でも、回遊が遅れたのもきっとその仕事の関係なのでしょう。ダグラスはそれを聞いてさも感心したふうに彼女を褒めちぎりました。

「それは素晴らしい。幼子たちの情操を培うことは、種族の将来を担う健全な次代を育てるためにもたいへん重要じゃ」

レイラはさっきからずっと質問に答えてばかりいたので、歳が大きく離れ、出身も異なるこの老鯨にことさら尋ねることもなかったのですが、一応礼儀上今度は自分のほうから問いかけました。

「あなたのお名前は?」

「ダグラスという。〈歴史編纂者〉をやっておる」

相手に期待された反応が見られなかったので、彼はちょっとがっかりしたようでしたが、「母も歴史に深い造詣がありましたわ」とのレイラの言葉を聞いて、何やらうれしいそうに目を細めながら、「そうですか、そうですか」としきりにうなずきました。

自分が返答するたびに大げさに一喜一憂の反応を示す老紳士に、悪い感情こそ抱かなかったものの、レイラとしてはそろそろ話を切り上げたいと思いました。

「とくに御用がなければ、私は失礼して〈食堂〉に向かおうと思うのですが」

ダグラスはあわてて彼女を引き止めました。「あと一つ質問に答えていただけるかの。そなたに兄姉はおるかね?」

不意な問いの内容に、レイラはちょっと考えこんでから答えました。

「ええ。確か十ばかり上の兄がいると母に聞きましたわ。お会いしたことはありませんけど」

「そうか。兄か……」

ダグラスは目を閉じ、じっと感慨に耽りました。

「それでは、ご機嫌よう、〈歴史家〉さん。またいつか、何処かの海でともに潮吹く日がありますように」

シロナガス族の間で慣習的に交わされる別れのあいさつをのべると、レイラはあでやかに尾ビレを一打ちして真っすぐ泳ぎ去りました。ハプニングが起きなかったので、クレアはほっと胸をなで下ろしましたが、ダグラスは最初にレイラを目に留めたときと同じように、彼女の後ろ姿に視線をひたと据えて呆然と見送っています。そんな彼が、クレアにはどことなく不憫に思えました。それにしても、今日のダグラスの、何かにすっかり心を奪われてしまったかのような振る舞いはやはり尋常ではありません。ジョーイとシャチたちのことを訊かなかったばかりか、彼は異種族のクレアやチェロキーにまで熱心に弁を奮った歴史について、同族の彼女に対して一言も話さなかったのですから。

ところが、ダグラスはレイラが完全に声も届かぬ距離に去ってしまう前に、あらん限りに声を振り絞って叫んだのです。

「ま、待ちたまえ、レイラ! そなたに一つ言うておきたいことがある。わしは……わしは、そなたの義父じゃ!!」

彼の言葉に、クレアたち三頭は文字どおりぶっ飛びました。ジャンセンなど、下顎を九〇度に開いて目をぱちくりさせています。

レイラは泳ぎ止まり、ダグラスを振り返ってしばし見つめましたが、おもむろににっこりと微笑を投げかけました。その笑顔には、先ほどまでのようなよそよそしさはありませんでした。彼女は再び前を向いて悠然と泳いでいきました。

「──あれはそう、二四年前のことじゃった……」

ダグラスは遠い昔に思いを馳せながら、寒流の中で白さの映える丈高い潮を吹いてポツリポツリ話し始めました。

「その頃、わしはもう四〇の坂を越えて五〇に近づき、鯨生も老境にさしかかっていた。〈歴史家〉としての知識や語りの技術はすべて修得して完成の域に達したが、ある意味でそれはプロの〈歴史屋〉にすぎなかったんじゃ。どこへ行っても同じように鯨々に呼ばれ、同じ歴史を同じように語る。もはや将来になんの展望もなかった。それはまさしく、わしの一族の運命に展望が見えなかったのに等しかった。わしの歴史がすでに起こってしまったことを順序立てたシナリオに沿って語るものであるように、現実の世界も歴史に決定づけられて進行し、わし自身もまた常に定まった流路をとる海流に身を任せ、いつかは力尽きて沈んでいく。君たちにも話したシロナガス族の歴史、〈沈まぬ岩〉という闖入者にいいようにかき回され、なす術もなく滅びの日を待つ悲劇の種族の歴史──まるで自分が第三者であるかのごとく、それをわしは繰り返し語った。どうやら、巨大な慣性に従って無慈悲に流れていく歴史のありようは、それを語る業に携わる一頭のクジラの運命にも転写されたらしい。一頭でいくらあがいても無駄だというあきらめが、歴史観そのものにフィードバックされていく。それに抗うにはわしは歴史に深入りしすぎていたし、もう歳じゃった。わしはプロとして仕事に没頭し、語りの巧みさを磨き続けることに満足を見出そうとした。わしの歴史を語ることへの目的意識は、わし自身においては〈歴史屋〉としての職業的自覚であり、一族においては歴史を絶滅のその瞬間まで忘れずに語り継ぐことによって示される種族の誇りの問題じゃった──と、そう思いこんでおった。

「その年の冬、北太平洋での巡業を終え、同業の士との情報交換も交遊もすんで得るべきものをすでに得てしまったわしは、南半球への移動を考えていた。その前に、いずれにしても通過する〈抱擁の海〉に泳ぎ寄って、これから一児の母となるメスやペアを組もうとする若者たちに、親として歴史を語り継いでもらうことの重要性を説いていってから、この半球を去っても悪くなかろうと思いたった。わしは一頭めの、早めに子を産してしまった若いメスに祝福を与えてから(あまり悲惨な部分は端折らざるをえなかったがね)、次の聞き手を探した。そうして見つけたのが彼女じゃった。

「彼女は、レイラとそっくりな、豊満な知性を湛えたきれいな瞳をしておった。今日の彼女ほど若くはなかったが、まだ三〇手前で円熟した美しさを持つ美鯨といったところじゃったな。彼女は一頭きりでこどもも連れ合いもなく、だれかが来るのを待っているように見えたから、これからペアを組む相手を探すのじゃろうと、わしは勝手に考えた。

「『待ち鯨が来るまでの間、歴史でも一席いかがです?』

「わしは冗談ぽく彼女に話しかけた。もちろん、誤解を受けないように、三音節の求愛のメロディーとは似ても似つかぬひょうきんな声でじゃったがね。すでにこの海域には、遠くまで行き渡るそのバスが方々から聞こえ始めておった。いずれそれらの声の主のうちのだれかが、彼女のもとに現れるじゃろう……。

「『結構です。拝聴しましょう』

「やや冷たく言い放った彼女の声は、その目にふさわしい澄んだ美しい声じゃった。ぜひ聞きたいとも言わなかったが、恋をする前につまらぬ話に耳を傾けることをいといもしない。彼女の感情を読むことは難しかった。

「わしは一礼して語り始めた。この魅力的なメスに気に入られようと、弁を巧みにふるった。これまで身につけた技巧の粋を尽くし、苦心して集めたほかでなかなか知りえないエピソードを加え、あるときはおもしろおかしく、あるときは物悲しく、分析的に体系立てて、客観的事実を踏まえ、時に自説を交えて、いま斜陽を迎えつつあるわが一族の栄華と没落の過程を、完成されたストーリーとして提供した。実際、このときの語りは申し分のない出来じゃったが、いま思うと、聴かされていた彼女のほうにしてみれば、わしの奮闘ぶりはいささか滑稽に見えたことじゃろう。

「わしがライラ──彼女の名じゃ──を気に入ったといっても、それは彼女に恋慕の情を抱いたという意味ではなく、彼女に自分の最高の出来の歴史を聴いてもらい、〈歴史編纂者〉としてのわしを印象づけたいという、あくまで職業意識からくるものじゃった。わしはすでに性的な誘惑に対抗するための職業的な訓練を経ていた。今度のように、求愛の季節に一頭の未婚で魅惑的なメスを相手に歴史を語る羽目になっても──実際にはそんな機会は滅多になかったがね──平気なようになっていた。異性に対する興味の強かった若かりし頃に、メスのほうからアプローチがあっても、わしは意志の力でそれを撥ねつけた。〈歴史家〉としてのプライドがそうさせた。わしは真に道を極めるための代償として、生涯不犯の身を通す決心をしていた。歳をとるにつれて意志が弱まりはしたが、その代わり誘惑される機会もなくなったから問題はなかったね、ホッホッ。

「わしが半ば自己陶酔に浸りながら、長い一族の歴史を語り終えると、それまで目を閉じてじっと聞き入っていたライラは、再びその美しい目を見開いてわしを見た。その瞳は、おもしろかったとも退屈したとも語っていなかった。わしはそのとき、もしかして彼女自身が同業者で、自分はとんでもないポカをやったんじゃないかと焦ったほどじゃったよ。ところが、彼女はわしに向かってこう尋ねたんじゃ。

「『ダグラス、あなたはペアを組まれないのですか?』

「いつものとおり、語った歴史についての感想を述べられるものとばかり思っていたわしは、予想もしなかった彼女の質問に少々面食らった。このヒレの質問は、たいてい語りを始める前にあるもので、そういうときにわしは、『私は歴史とペアを組んでいますんでね』と笑って答えるのが常じゃった。いまここでそんな答え方をするのも場違いな気がした。わしが返事に窮していると、ライラは続けた。

「『いかがです、私とペアを組みませんか?』

「『いかがです、私とペアを組みませんか?』「その言葉を口にしたとき初めて、彼女の顔に生きた表情が浮かんだ。キラリと輝いた瞳は、どこか挑戦的な光を宿していた。

「わしは少々どころか大いに面食らった。このメスは冗談を言っているに違いない……。

「『そういう冗談は苦手ですね』わしはいつも語りをやるときにくっつける職業スマイルを一層情けなくしたような笑いを浮かべて言った。『私は職業柄、ペアを組まないことにしているんです。それに、あなたと私ではまるで親子じゃありませんか』

「『歳の差なんて関係ありませんよ』彼女はあっさりと言いきった。

「『私の職業は〈仲鯨〉なんですよ。親と孫くらい歳の離れたペアの縁をとりもったことだってありますわ。それに、あなたのおっしゃることは、さっきご自分でお話しになった私たちの歴史とはずいぶん矛盾しているように思われませんこと?』

「『〈仲鯨〉さんなら、そのうち私に適当な方をあてがっていただけるようぜひお願いしますよ。それはさておくとして、私がペアを組まないでいることとわがシロナガス族の歴史とが矛盾するというのは、なかなか興味深い見方ですね。それはまた、どういった理由でそう思われるのです?』

「〈歴史編纂者〉としてのプライドが、ライラの挑戦にわしを受けて立たせた。いままで同じ〈歴史家〉同士でやり合うことはあったが、門外漢の素鯨の聴衆からそうした批判を受けることはなかったからじゃ。

「『歴史自体というよりも、それを語る者の生き方として矛盾しているのではないかということです』ライラはますます大胆にわしの職業的プライドに挑んできた。

「『我々には将来の世代に歴史を引き継いでいく義務がある──と言いながら、その一方で、将来の世代を実際に送りだすという義務を果たしていらっしゃらない』

「『雌性の考えることはどうも理解に苦しみますね』実際にはわかりたくもないという心境じゃったが。いままで真剣に考えてこなかったことに対する彼女の率直な物言いは、わしをひどく困惑させた。

「『私がペアリングに参加しないのは、実際上の問題からにすぎませんよ。私は一ヵ所にとどまることができないのです。歴史を語り、収集するために世界中の海を泳ぎ回らなきゃならんのです。メスこどもの相手をしている暇はありませんよ。逆に訊きますが、そういうあなた自身はどうなんです? 〈仲鯨〉として義務を果たしてらっしゃるんですか? 孤独な〈歴史家〉のことになどかまわず、ちゃんとしたパートナーを見つければいいでしょう』

「『そんなたいした暇は要りませんよ。クジラのオスなんだから、子育てにいちいち口出ししなくても、メスに任せておけばいいんです。私はペアリングに直接関わる仕事だから、かえって自分にその機会がないんですけど、その意思はありますわ。ですから、こうしてお話ししているんじゃありませんか。それに、私だって、〈郡〉の間をあちこち渡り泳いでカップルの面倒を見てあげなくてはなりませんのよ。〈仲鯨〉のほうが〈歴史家〉よりよっぽどたいへんな仕事ですわ。あなたたちだけペアリングをしなくてもいいというほど、格別に偉いわけではないでしょう。そんなケチなプライドは捨てておしまいなさい』

「わしはもう十分に傷つけられた。このメスはわしの歴史語りにケチをつけたがっているのだ。他鯨の気分を害して喜んでいる悪雌だ。わしは、ライラに有頂天になって歴史を聞かせてやったことを後悔し始めていた。

「『そちらこそ、ケチなプライドの固まりにすぎないオスにこだわる必要はないでしょうに』年甲斐もなく、わしはいささか卑屈になって言った。

「『私の理想は高いんですのよ。たくさんの雌雄関係を見てきたから、妥協して不満足な相手とペアを組みたくはないんです』

「『ハッハ!』わしはもう自棄を起こした。『こんな歳を食った、つまらぬ職業に自尊心を注ぎこんでいるオスがあなたの理想なんですか? そいつは逆だな。あなたは自分の仕事のせいでオスを見る目がマヒしてしまったに違いない』

「わしが辛辣に言い放つと、ライラは一瞬悲しそうな表情を見せた。

「『あなただったら、いまの私たちにとってペアリングがどういう意味を持っているかわかるはずです。それは、あなたの歴史の中にちゃんと書きこまれているはずでしょう?』

「ついにライラはわしの歴史、シロナガス族の歴史そのものに攻撃を仕掛けてきた。わしは全力を挙げて防衛に徹しなければならなかった。〈歴史編纂者〉としての三〇余年の経歴にかけても敗北は許されなかった。しかし、結果は始めから見えておったんじゃ。

「『それはどうかな? 頭の鋭いきみほどのメスなら、さっき話したことの行間から読み取れるはずだ。私の歴史が何を言わんとしているか。メタ・セティのお創りになった史上最大の種族としてこの星に生を享けながら、〈沈まぬ岩〉という不意の災厄に我々は歴史を断ち切られた。もうシロナガスに未来はないんだ。我々は滅びの予感におののく最後の世代として、歴史の終章に顔を出しているにすぎないのだ。ペアリングを奨励して子をもうけさせて、ちょっとばかり末期のときを先延ばしにしたとてなんになる!?』わしの声音は次第に高まり、しまいには声を荒げていた。それでも、ライラはひるまずに食い下がった。

「『ならば、なぜ私に歴史を語ったのです? なぜメスたちに、若者たちに、歴史を語り続けるのです!?』

「『それは……我らが息のまだある限りは知っておくべきことだからだ。我々はなぜ滅びるのか? どのようにして滅ぼされつつあるか? そうすることで、滅びゆく種族としての抵抗をせめて示す必要があるからだ』

「『あなたは自分に嘘をついていますよ。一族が生き延びる見込みがまったくないのに、歴史を継承することはナンセンスです。生命を宿せなかった水子のために産みの苦しみと乳を用意するのと同じことです。あなたが歴史をみなに語り続けているのは、私たちの種族の将来に、たとえほんのわずかであっても、まだ可能性があると信じているからです』

「他鯨の心のうちにあることを──それも本鯨の思いこみとは正反対のことを、ズバリと断定してしまうこの若いメスに、わしはたじろいだ。わしはすっかり言葉を失いうなることしかできなかったが、長年の間に脳ミソにこびりついたプライドがなおも白旗を振ることを拒んだ。

「『いや……私がみなにまだ歴史を話し回っているのは、悲壮感と絶望に見舞われながら最後の時を迎えたくないからだ。みなにはまだ希望があると信じていてもらいたいからだ。つまり、真実を語っていないわけだな。まったく君の言うとおり、ぼくは嘘つきだよ。〈歴史家〉として失格だね、ハハ』

「『そんなことありません。あなたは立派で、自分の生き方に忠実な〈歴史家〉です。ちょっぴり頑固なだけです』

「まったく彼女はたいしたメスじゃ。さんざんにけなしたかと思えば、くすぐったくなるほど持ち上げてみたり。彼女の倍近くも長生きし、しかも〈郡〉の中でも〈来し方の語り手〉と並ぶ知恵者といわれる〈歴史編纂者〉のプロであるこのわしが、ライラにまったく太刀打ちできずにいた。これは、実際にペアの成立過程をいろいろ目にしてきた彼女と、雌性関係に不慣れなわしとの差でもあった。おまけに、彼女は感情をなかなか表さないのに対し、わしのほうは胸ビレも尾ビレも振り回してヒレのうちをすっかり見透かされておった。それ故に、わしはますます意固地になり、意地悪なことを言って彼女を困惑させることを願った。そうなるともう、年齢差が逆転したようなものじゃった。

「『ぼくは言行不一致なのさ。君とペアを組む資格なんてない』

「『だれにだって資格なんてありませんわ。私が縁を結んだクジラのだれ一頭、ペアリングの資格検定試験を受けた者なんていませんよ』

「『いいかい? ぼくは君とまったく正反対のことをやってるんだ。君がせっかくペアの仲立ちをして種族の未来の種を蒔こうとしているのに、ぼくは悲惨な歴史を教えこんでその希望の芽を挫けさす。〈仲鯨〉と〈歴史家〉のペアなんて最悪の相性だよ』

「『私たちは歴史から目を背けるわけにはいきません。真実を知ったうえで初めて先の展望が見えてくるんですよ。私とあなたの仕事は表裏一体をなしているんです。でも、なんでこんなことをわざわざ私が言わなくちゃならないのかしら? あなたになら説明するまでもないはずでしょ? どうしてそんなつまらないことにこだわるんです?』

「わしはとうとう爆発した。『君にいったい何がわかる!?』

「『じゃあ、あなたに何がわかるっていうんです!?』

「ライラが初めて怒りの感情をあらわにした。彼女の猛々しい視線に触れて、わしの幼稚な怒りはたちまち消し飛んでしまった。

「彼女は歴史に精通していたわけではなかったが、その歴史を身をもって体験してきたクジラにほかならなかった。〈仲鯨〉というのは、予想外に骨の折れる仕事じゃ。そのうえ、重要な仕事じゃ。この二点の意味するところは、現代のシロナガス族においては格段に重い。重すぎる。

「ヒゲクジラ類は一般的に雌雄関係が一回の求愛の季節のみで終わることが多い。シャチのような永続的な配偶関係は結ばない。じゃが、わしたちの一族は、鯨口が少ないうえに外洋をバラバラに行動しているのでパートナーと出会う機会が得がたいことから、ペア関係は割合安定しておる。夏も冬も行動をともにし、生涯にわたって連れ添うペアも稀ではない。そうなると、やはり雌雄の相性の問題は疎かにはできん。〈沈まぬ岩〉のおかげで頭数を激減させられたわしたちは、それならあまり贅沢を抜かさずにせっせとペアを作って子をもうければいい……と指摘したくなるところじゃが、現実にはそうはいかなかった。選択の幅が狭まったことで、たいていの者は逆に相手にうるさくなった。〈岩〉にパートナーを奪われた者は、亡き連れ合いのことを忘れられず再婚を拒む者も多い。沈滞した種族内の雰囲気は、子育てや恋の意欲を減退させる。そうした中で、雌雄の縁をとり結んで媒酌する〈なこうど仲鯨〉の仕事がいかに神経をすり減らすものだったかは、推して知るべしじゃ。

「ライラはなにしろ若かった。経験豊かな年輩の同業者は〈岩〉に屠られて数少ない。自身の未熟さや教えを乞える者のいないことへの腹立たしさ、虚しさを幾度も味わったことじゃろう。それでも、求愛の季節になるたびにあちこちの〈郡〉を飛び回らなくてはならなかった。〈仲鯨〉になると、わしのような〈歴史家〉の身勝手さからではなしに、仕事と個鯨的な交際とを切り離すことが必須になる。ライラの場合、縁談を進めている当事者のオスが彼女に気を向けることも少なくなかった。彼女は私的な感情を押し殺すことで魅力を逆アピールする術を学び、仲間からは恋に縁のない冷たいメスだと思われるまでになった。本当なら、彼女みたいな若い美貌のクジラが就くべき職業ではないんじゃな、この〈仲鯨〉というのは。しかし、彼女には強い意志があった。動機があった。種族を救いたい! そのために、自分のヒレでできることをしたい! 彼女は口先ばかりのわしなんかよりも、ずっと一族存亡の危機を体感し、憂えていたんじゃよ。

「ライラがパートナーに求める理想は確かに高かった。それは、ハンサムなオスでも、たくましい体躯を持つオスでも、ただ気立てのやさしいオスですらなかった。彼女の求めたのは理解者だった。ペアを作り、子をもうけることの重要性をだれよりも知っていたからこそ、自分の両胸ビレにのしかかったその重みをともに分かち合ってくれる者を、彼女は欲していた。だれか、〈仲鯨〉としての宿業を背負いながらも、その皮を剥いだ、本当は一頭のメスにすぎないありのままの自分を解ってくれる者を。

「わしは彼女を理解した。自分がわざと彼女を理解できないふりをしていたことも。自ら被った仮面を剥ぎ取り、いまにも壊れそうな脆い自己をさらけだし、ぶつかってきた彼女に、わしは赤子にでも触れるようにそっとやさしくヒレを差し伸べた。

「わしたちは結ばれた。短い冬の、それよりもさらに短いほんの束の間のひとときじゃった。しかし、低緯度の暖海はやさしく二頭をとりまき、すべての生きものたちはわしたちを祝福した。風は暖かく、海面に浮かぶわしたちの背をそっと撫でていき、降り注ぐ陽光は世界の眩しさにわしたちの目を細めさせた。わしは実際二十歳に若返った気分じゃった。わしたちは並んで一〇メートルにも立ち昇る噴気を吐き、二頭の存在を世界に知らしめた。

「仕事のことは二頭ともすっかり忘れた。いや、正確にはもちろん忘れなどしなかった。実はわしたちは、自分の仕事を徹底的にこき下ろして楽しんだんじゃ。わしは現実とは似ても似つかぬ経過をたどった架空の歴史を再構成したり、悲劇を免れぬ暗澹たる未来史のシナリオを幾編も構想した。ライラは悪縁ばかりとりもってそれをサポートした。彼女と二頭で協同考案したものにこういうのがある。クレアたちミンク族は一年おきに子を産むことが可能じゃが、わしたちシロナガス族は一年間腹に子を宿して二年目にその子に乳を与えて育てるから、毎年こどもを産むことはできない。そこでどうせなら、〈郡〉ごとに繁殖できる年を決めてそれをずらせばいい。たとえば〈郡〉が一〇あれば、ペアリングを行える年を一〇年おきに限定してしまう。そうすると、〈仲鯨〉としては年ごとに各〈郡〉を巡回すればいいのだから、あちこち移動する必要がなくてとても仕事がしやすくなる。繁殖率が下がって絶滅に一歩近づくことになろうが。で、〈歴史家〉にとってはどうか? 〈郡〉の動静と鯨口構成を見れば、何年前に不幸な事件が起こったかが一目でわかり、やっぱり楽に違いない。ひょっとすると、偉大な歴史法則の検証に結び付くかもしれん。もし災厄の訪れる年に周期性があるなら、運の悪い〈郡〉はいち早く姿を消すだろうから。

「『ひどい〈仲鯨〉だ!!』わしは四方数百マイル四方に届く二〇ヘルツの低音で怒鳴った。

「『ひどい〈歴史家〉ね!!』彼女も叫んだ。

「わしたちは大笑いして、波の上で身を翻した。もっとひどい歴史の書き替えもやったが、これはプライドの高い〈歴史家〉が耳に挟んだら下腹を膨らませて激怒するじゃろうから、わしたち二頭だけの秘密にさせてもらおう。

「至福のときは、しかし、長くは続かなかった。わしはやはり〈歴史家〉じゃった。わしが職業としての〈歴史屋〉に属しているのではなく、〈歴史家〉として生きる一頭のクジラが、このダグラスじゃった。ライラにとっても〈仲鯨〉であることが天分なのじゃった。わしたちはともに旅の波間に身を委ねる者であり、行かねばならないことを互いによく知っていた。最後の日、わしたちは終始無言じゃったが、絶えず相手の存在を感じとっていた。このときの感情は如何とも説明しがたい。喜びとも、悲しみとも、切なさともつかず、そのいずれを含みながらも、それらを総和した以上のものじゃ。わしはいまでもときどき、その熱い塊のような想いを取り出して感触を確かめることができる……。

「わしは彼女を残して旅立った。さようならとも、また会おうとも言わなかった。どちらも嘘になってしまうから。わしたちが再び出会える可能性は、おそらくないじゃろう。しかし、たとえ数千マイルの海が二頭の間を隔てようとも、わしたちの分かち合った理解が消滅し去ることはない。わしたちがともに過ごしたのは、わずか十日足らずの間じゃった。わしたちは他のどのペアにも劣らず互いを愛したつもりじゃったが、ペアリング継続期間は一族の最短記録に近いじゃろう。もっとも、長く連れ添うことになっておったら、わしの気難し屋の性格に愛想を尽かされていたかもしれんがね、ホッホッ。

「ライラはわしに、〈歴史屋〉のケチなプライドではない、〈歴史家〉としての本当の誇りをとり戻させてくれた。わしは彼女のおかげで、一族全体の歴史と、わし個鯨の鯨生、彼女個鯨の鯨生とがリンクしておるのだということを、改めて納得させられた。種族が命運を決する事態に立たされたとき、わしも彼女も自らのアイデンティティの危機を迎えていたわけじゃ。そして、わしたちはともにヒレを携えてこの危機を乗り越えた。一頭一頭の生きる鯨生が歴史を形作る断片であるとするならば、わしたちがどのような生き方を送るかによって、種族の命運も変えうるのではないか……無論、道のりは長く険しいじゃろうが。少なくとも、わしはこの生が続く限り、歴史を語り続けていくつもりじゃ。

「のう、クレア。わしはいまこうしてそなたとともにいることが、ライラとの出会いの延長線上にあるような気がするんじゃよ。そなたの身に降りかかった事件も、そなたの種族がいま抱えている問題と決して無関係ではないじゃろう。わしも、チェロキーも、ジャンセンも、そこにつながった。すべてがここにつながり、何かが起こりつつある……そんな気がしてならないんじゃ。ライラと同じく、そなたの生き方が、わしの生き様、出会った数多くの鯨々の生き様にも影響を及ぼし、世界の海に波動を伝えている……歴史が転換しようとしている──とな」ダグラスはそこでクレアに温かな眼差しを向けると、にっこりと微笑みました。

「ライラがその後どこで何をしておるか、消息を聞いてはおらぬ。わしたちの子がオスかメスか、いや、それどころか無事に生まれ育ったのかどうかすらわからなんじゃった。しかし、今日、わしは自分に息子がおることを知った──」