「けっ、じじいのロマンスたあお笑いだぜ」

ジャンセンはさも軽蔑したふうに笑い飛ばしました。

「うむ、いや、まったく恥ずかしい話じゃ……」

すっかり恐縮してしどろもどろに口ごもるダグラスを見て、クレアがたしなめました。

「ジャンセン、そんなことを言うもんじゃないわ」

「俺は過去に縛られるなんざまっぴらごめんだね。そんな古い思い出にいつまでも浸ってやがるから、じいさんも焼きが回っちまうんだよ。それに、あんたたちの種族もだ。俺たちだって、繁殖率の低さにかけちゃあんたたちに引けをとらねえ。そして、俺たちにも暗黒時代があった。世界中で〈沈まぬ岩〉の殺戮の嵐が吹き荒れた時代が。だが、俺たちは滅びの底から死に物狂いで這い上がってきたんだ。一マイルの深海からお天道さんの光の差す波の上まで一気に駆け上がるように。過ぎた日のことにくよくよ捉われてたら、浮上できずに溺れっ死んじまうのがオチだぜ。俺たちクジラはな、後ろ向きに進めるようにゃできちゃいねえのよ。がむしゃらに前に進むしかねえんだ。昨日のことはきれいさっぱり忘れて、今日を生きることを考えるのさ。そして、明日はどこを流れる潮よ、だ」

「だれも過去に縛られるなんて、そんなこと言ってないじゃない。それに、今日を生きるためには、やっぱり私たちは自己の体験から、一族のたどってきた歴史から学ばなくてはならないわ」クレアはなおも抗議します。

「ふん」ジャンセンは一つしかない鼻孔を鳴らしてせせら笑うように言いました。

「俺だってまったく不必要だと言うつもりはねえさ。だが、お前さんたちゃ、過去にこだわったばっかりに、自分の一生をすっかり狂わせちまったクジラのことは知るまい?」

彼はいかつい頭をめぐらせて三頭の仲間を見回しました。「過去につなぎ止められ、過去に潮吹きの根を止められたオスの話を」

クレアとチェロキーはゴクリと唾を呑みこみました。ダグラスは巨躯を身じろぎさせてから、ジャンセンに請いました。「ふむ。ぜひ聞かせてくれぬか? お主たちマッコウクジラ族の話はいつ聞いても興味深い。追跡しながらでも話はできるじゃろ、のう?」

「そうそう。そこまで切りだしたらもう話すしかないっすよ」チェロキーも同意しいます。

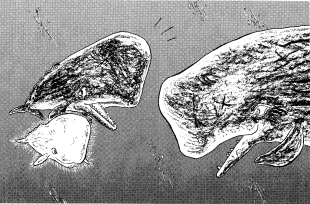

「フフ。この話の主鯨公はな、奇妙にじいさんたちと符合するところがあるぜ。といっても、あんたたちみてえなお鯨好しじゃねえけどよ。彼は、身体が白かったのさ……」

四頭のクジラが並んで泳ぐ北の海に宵闇が迫っていました。深海に住むクジラの物語には、やはり夜のムードがふさわしいようです。

「俺がこれから話すのは、白クジラ・ディックの物語だ──」

『白 鯨』

「──このできごとは、いまを去ること百数十年の昔、俺たちの種族が混乱に陥った例の暗黒時代に起こったことだ。といっても、前に話したイカとの戦争の話とは違って、こいつはごく最近の事件だったから、〈語り手〉が語るような洗練された、俺に言わせりゃ堅苦しい物語にはなってねえし、小難しい教訓が含まれているわけでもねえ。そこが、俺がこの話を気に入っている理由でもあるんだがな。だれが始めにこの物語を記録したのか、あるいは創作したのかはだれも知らねえ。なにせこの話は、俺たちマッコウ族の間でも滅多に口にされるもんじゃなくてな。迷信深い連中は、祟りを恐れて同族の間で白鯨の呼び名を引き合いに出すことすら敬遠するくらいだ。ましてや、異種族に話されたことなんて一度もねえはずだぜ。俺は別に迷信なんざ信じやしねえから、おめえらに聞かしてやったところで痛くも痒くもねえがな。

「さて、この物語のしゅじんこう主鯨公、ディックが生まれたのが、〈表〉なのか〈裏〉なのか、あるいは太平洋か大西洋かインド洋だったか、それはわかっちゃいねえ。はっきり言えるのは、彼がいずれ世界中の海を放浪することになったってことさ。

「そのころ、俺たちマッコウ族は〈沈まぬ岩〉に追い詰められてもうどん底に近い状態だった。鯨口の極端に減ってきた俺たちは、おりしも窮地に陥ったクジラが身を寄せ合うように、いくつもの群れが寄り集まって大集団を作って行動していた。そのほうが心強かったってだけで、別にそれで〈岩〉に対する防衛策になるわけじゃなかった。何しろ連中は反則のヒレばっかり次々と使いやがるから、俺たちにはほかに対抗手段がなかったんだ。大昔のイカとの戦争時代とは別の意味で、暗い時代だった。

「ディックを産んだのはごく平凡なメスだった。彼は生まれたときから全身が透き通るように真っ白かった。ハーレムのメンバーはみな始め驚いたが、それでも他のこどもたちと同様、新しい家族の一員として彼を受け入れた。みなは輝くばかりの体色を持つクジラの子の誕生を、この不幸なご時世における明るいニュースとみなして歓迎した。母親はいままで彼女が育てたどの子にも負けず、彼をいとおしんだ。ディックは群れの仲間から〝白い坊や〟という愛称で呼ばれ、一種ハーレムのアイドル的存在になった。

「彼は身体の色が白いという以外別段異常なところはなく、実に健康そのもので、母親の乳を二年間たっぷり飲んですくすくと育った。同じハーレムに暮らす年齢の異なる異母兄弟とも活発に遊んだ。母親はときどきこどもを他のメスに預け、深海にイカを捕りに潜らなくちゃいけないんだが、そんなときでもディックはまだ赤ん坊のころから寂しがることはなかった。他のオスの子とケンカをするときも負けん気で応じたし、かといって友鯨をいたわる心も鯨並以上に持っていた。頭も賢く、何か目新しい生きものや漂流物があると好奇心を示して真っ先に確かめにいったのも彼だったし、用心深くなることを最初に覚えたのも彼だった。芯が強く、気立てのやさしい子だった。ディックはおとなからもこどもからも好かれた。ハーレムのマスターにとっても、〝白い坊や〟はお気に入りの息子になった。

「ディックがまだ乳離れしていないある日、彼のハーレムに一頭の旅鯨が訪れた。オスの放浪個体は別に珍しくもないんだが(その代わり、胸ビレの一本も折る覚悟でなきゃハーレムに近づくこたあできねえだろうが)、そのクジラの変わっていたのは、メスのくせにどこのハーレムにも属さず一頭でうろついていたことだ。名はイライザといった。彼女はもう歳もいったばあさんだったが、どこか他のクジラを寄せつけないところがあった。目に狂気を宿していて、アブナイ感じを与えたんだな。彼女は行く先々のポッドで〈予言者〉として畏怖され、何事か凶事の種を蒔いては去っていく話題のクジラだった。訪ねてきたその日、イライザはディックを一目見るなり言った。

「『その子は実に不幸な星の下に生まれたね』

「『その子は実に不幸な星の下に生まれたね』「相手の気を悪くすることでも平気で口にするのが、このイライザってやつの性分だった。彼女の狂える視線を、幼いディックは真っ赤な瞳でたじろぎもせずに受け止めた。白子の生きものの常として、彼の目は血の色が透けて見えた。

「『お前さんは数奇な運命をたどるじゃろう。お前さんは生涯孤独を背負うことになるじゃろう。その孤独の中で、お前さんはあるものと強く、強く惹かれ合い、それと対決せねばならん。その相手はマッコウ族の者ではない。他のクジラでさえないかもしれぬ……。じゃが、お前さんらの激しい憤怒が、三つの大洋を巻きこむ怒りの衝突が、お前さんのその血塗られた瞳を通して見えるようじゃ』

「イライザが息子の目の奥をじっとのぞきこんで不吉な言葉を吐くので、母クジラは急いで二頭の間に割りこんでディックを引き離した。

「次の日、イライザは忽然と姿を消した。彼女はたった一晩しかハーレムに滞在しなかった。まるで彼女は、ディックの運命を告げるためだけにここへ立ち寄ったみてえだった。

「ハーレムの者たちはしばらく彼女の不吉な予言に騒いでいた。なにしろ、いままで吉兆だとばかり思いこんでいたかわいい〝白い坊や〟が災いをもたらす元凶であるかのように言われたんだからな。マスターは、『そんないかれたババアの言うことなんか気にするな』と一蹴した。メスの長と母親は、念のため〈行く末の語り手〉のところへディックを連れていったが、そのときはとくに目立って悪い験は見られなかったので、その件はたちまち忘れ去られ、しばらくの間ハーレムには安寧の日々が続いた。その日が来るまでは……。

「マッコウ一族の社会構成の中心をなすハーレムは、〈ウロコ派〉のシャチのポッドにちっと似ていて、メスたちは固い血縁の絆で結ばれあまり移動しない。シャチの連中と異なるのは、俺たちのハーレムは大概一頭のマスターが仕切ってるってことだ。マスターになるのはそれなりにケンカの強え壮年のオスだが、どっちかといやあ、妻子に囲まれた平穏な家庭に安住したがるおっさんがなるんだな。でもって、俺みてえに海を気ままに泳ぎまわる楽しみを知っているやつは、いわゆる離れマッコウになるわけだ。

「俺たちの群れはいくつかの違うタイプに分かれている。つまり、ハーレムとは別に、あぶれたオスが徒党を組んでできる群れってのがある。オスは一五を過ぎるころになると生まれたハーレムを追ん出されちまう。彼はそこから、オスだけから成る〈学校〉に入学する。言い替えりゃ、専用の雄子寮に入るってわけだ。〈学校〉にゃ小・中・大とあって、〈小学校〉はわりとでかくて五〇頭ぐらいいるものもあるが、上級に進むにつれてメンバーが分散して少なくなる。それらのグループで何年間か回遊し、共同生活をしながらいろいろと経験を積んで、やっと一頭前になって独立するわけだ。で、卒業したやつがどうするかっていうと、選択肢は三つある。そのまま〈学校〉に残って〈教官〉として若いオスを指導するか、決闘の末マスターの座を勝ち取るか、〝離れ〟になるかだ。俺はあぶれて離れになるのは癪に触るから、でかいマスター面してるやつに蹴りだきゃあ入れてやることにしてるんだがな。メスは一〇歳前後になればもうペアリングに参加できるが、オスは二五を過ぎてもなかなかマスターにゃなれない。その代わり、メスはたいてい一つのハーレムにずっととどまって一生を終えるが、俺たちオスには自由ってもんがある。俺はマッコウのオスに生まれてつくづくよかったと思うぜ。

「まあ、そいつはどうだっていい。話が飛んじまった。ディックは成長するにつれて、次第に若いクジラたちの中でも頭角を表すようになった。彼は〈学校〉に入寮する時期になっても生まれたハーレムにとどまっていた。マスターはかなり〝白い坊や〟に目をかけていて、成鯨するぎりぎりまで手元に置いて、自分のヒレで仕込んでやろうと思ったらしい。そのオスは結構年だったが、なかなかヒレっ節が強くて、ディックが成長するまでの間、他のオスにマスターの座を奪われるようなことはなかった。メスと子の数は四〇を数え、ハーレムの繁栄はこのまま続くかに見えた。

「だが、イライザの予言は外れちゃいなかった。その日、ディックは仲間の若者と一緒に潜水のヒレを競っていた。彼の歳で一マイル以上潜れるやつはほかにいなかった。彼はいつものように先頭に立ち、ズルをしていない証拠品として海底の砂の中で居眠りしていた深海ザメをくわえた。仲間の者は〝白い坊や〟にはとてもかなわないと途中で引き返していった。彼が浮上にかかろうとした刹那だった、みなの悲鳴が聞こえてきたのは。

「当時の原始的な〈沈まぬ巌〉は柔だったが、いまのほどやかましい鳴声を立てず、そっと俺たちの群れに忍び寄っては、〈岩〉をいくつも送りだして襲わせるのがやり口だった。そいつはカツオノカンムリみてえな帆をおっ立てていて、風を受けて波の上を滑るように進むことができたもんだから、〈帆立巌〉と呼ばれていた。その〈巌〉も、見張り役のメスが見つけたときにゃすでに間近にまで接近していて、追い風に乗ってあっという間にハーレムのただ中へ乗りこんできやがった。みなが逃げた方角は、運の悪いことに──あるいは幸運にというべきか──ディックのいるところとは反対の方向だった。

「不意に猛々しい雄叫びがあがった。マスターが猛り狂って敢然と侵略者に立ち向かったんだ。だが、勝負は呆気なかった。兵のオスを相手に連戦連勝を重ねてきた彼らのマスターだったが、悲しいかな、〈沈まぬ岩〉との実戦体験は一度もなかった。狡い〈岩〉どもに食ってかかりゃ、同族のオスと違ってよぽど要領がよくない限りすぐに生命を落とす。マスターは〈岩〉の一つにダメージを与えることに成功したものの、複数の〈岩〉に挟まれて敢えない最期を遂げた。ハーレムの柱を失ったメスたちは恐慌状態に陥った。いちばん厄介な大物を落とした〈岩〉は、続いて小物の彼女たちにも次々と襲いかかった。傷ついた仲間を助けようと寄り集まってくるクジラたちを、〈岩〉どもはここぞとばかり片っ端からたいらげていった。こどもたちも、それをかばおうとした親たちも。

「ディックは全速力でハーレムの仲間たちのもとへ向かった。潜水レースをやっていた位置は群れの本隊とかなり離れていた。彼は斜め上方に角度をとって、〈岩〉の襲撃現場に近い位置に浮上しようとした。急激な圧力差のせいで体中がきしんでバラバラになりそうだった。心臓も肺も悲鳴をあげた。その間絶えず、水面でもがき苦しむ仲間たちの悲鳴が、血の泡の混じる最後の噴気の音が、彼の耳元に響き続けた。ディックはやっと海面に出て喘ぐように潮を吹いた。見ると、目の前に一面の血の海が広がっていた。胸ビレを宙に突き出した仲間の死体が、ゴロゴロと波間に浮かんでいた。自分の産みの母親のも、親しかった乳母のも、義兄弟たちのも、威風ある父のもあった。〈毛なしのアザラシ〉たちがそれらを回収しにかかっていた。声を出す者はだれもいない。全滅だった……。

「思わぬ大漁に〈巌〉はホクホク顔で泳ぎ去っていった。全部のクジラを食べきれず、かなりの死体がうっちゃっておかれた。いくつかは〈アザラシ〉が飛び乗って皮を食い破り、腸の辺りをちょっとまさぐっった以外まったく手つかずだった。多くは脂をたっぷり含んだ皮だけ剥がされ、残った肉はサメが始末しにくるに任された。

「全身を酷使したあげく無情の結末を見せつけられ、ディックはただ一頭茫然として波間を漂った。身体だけでなく、頭の中も真っ白になったようだった。

「それから何週間もの間、ディックは死んだように海をさまよった。イカ一匹口にすることなく、下顎をだらりと垂直に垂らし、まとわりつくヤツメウナギを追い払いもせず、進路上の障害物をよけようともせず、ただあてどなく泳ぎ続けた。夢の中では、あの虐殺の光景が繰り返し繰り返し呼び覚まされた。みなの悲鳴はいまも耳の奥で鳴り響いていた。海面を見やると、血の色がにじんでいるように思われた──自分の瞳の色のように。

「一月ばかりたったある日、突然彼の内で何かが音を立てて弾けた。彼は変わった。彼は復讐を誓った。その日以来、白鯨ディックは〝白い坊や〟ではなく、〝白い魔物〟と呼ばれるようになった──」

ジャンセンはそこで押し黙りました。クレアたちが潮吹きをこらえて次の言葉を待ち受けていると、彼はいきなり伸びをするなり言いました。

「今日はもうやめだ。飯の時間になった」

彼が泳ぎ去ろうと向きを変えたので、チェロキーが抗議の声をあげました。

「ええっ、そりゃないっすよぉ! せっかくこれから物語が佳境に入るってのに」

ジャンセンはニヤリとして答えました。「そのうちまた気が向いたら話してやる」

「そんなぁ! ダンナ、待ってくださいよう!」

チェロキーの呼び声にも耳を貸さず、ジャンセンは深海へと消えていきました。たぶんもう朝までは戻ってこないでしょう。

「まあ、続きを楽しみにすることにしようかの」

ダグラスはのんびりした口調でそう言うと、二頭の若いクジラに視線を移しました。チェロキーはまだ口を尖らせています。

ディックがこれからどんな運命をたどるのか、物語に漂う茫漠とした予感にクレアは惹きつけられました。そうね、ダグラスの言うとおり、次回を楽しみにしていましょう。いつのことになるかはわからないけれど……