いま捜索の番に当たっているのはクレアとダグラスでした。リアス式海岸の終端にある半島から南へ五〇マイルほど下り、海岸の地形もなめらかで音を遮るものもないので、何か危険があればすぐに察知することができます。それで、沖で二頭を待つ間、チェロキーとジャンセンはとくにすることもなく暇を持て余していました。

「ねえ、ダンナァ、いつになったら『白鯨』の続きを話してくれるんです?」

海面にぽっかりと浮かんでのんびり潮を吹きながら、チェロキーがせがみました。

「まあ、そのうちな……」

ジャンセンは黒い丸太のような頭を波間にじっと横たえ、まどろんでいるように見えましたが、聴神経は研ぎすましているのでしょう。

「そんな~、このままじゃぼくまた不眠症になっちゃいますよぉ」

チェロキーがわざとらしく目をしょぼくれさせて頭を振り、ああ、眠れない、眠れない、とぼやいたものですから、ジャンセンも仕方なしに巨大な頭の中に詰まっている物語のリストから適当なものを検索しました。

「……しゃあねえなぁ。よし、じゃあ、もっとおもしれえ話をしてやる。小僧、お前は星を見たことはあるか?」

「え、星ぃ……ですか?」

クジラの仲間にも視力の鋭い者がいて、そういうクジラは空気のきれいな沖の海で頭上の星空をぼうっと眺めて過ごす〈哲学者〉か〈夢想家〉を天職に選ぶものと相場が決まっていました。漆黒の夜空を彩る星々を目にすれば、宇宙や世界についてのロマンチックな思索に耽らずにはいられないのでしょう。一般のクジラには惑星や明るい一等星がせいぜいです。でも、渡り鳥が天文観測をして、空の回遊をするときに針路決定の足しにすることは知っています。

「まあ、夜空に光ってる星ってのは俺の弱い視力じゃろくすっぽ見えねえが、星にはそれとは別に海の中で光ってるやつがある。おまけにそいつは、生命そのものからできてやがるのさ。その星々もやっぱり、天空の星々と同じようにきらめき続ける。生命が生まれ続ける限り、海がそこに在る限り、決して変化することなく、決して途絶えることなく。俺が話すのは、その海に舞い落ちる星々に惚れこんだやつの話さ──」

チェロキーはふと穏やかな波の上で頭上を仰ぎました。空は秋晴れ、もちろん星なんて一つも見当たりません。はて、ダンナはどんな星をぼくに見せてくれるのかな?……

『世界でただ一頭、海に降る星を見た生きもの』

「──さて、メタ・セティのおふくろさんも、これまでずいぶんとたくさんの種族をこしらえてきた。そいつらはどれもユニークで、自分たちの在り方をわきまえていて、何かしらの形で世界につながっていた。みんなそうやって勝手気ままに鯨生を楽しんでやっていたわけだが、その彼女もただ一頭、妙ちくりんな失敗作を作り上げちまった。

「そいつは何やら白とも黒ともつかねえ色をした、ブヨブヨした水脹れの細胞の固まりみてえなやつでな。大きさが1/4マイル四方はあろうかっていう超バカでかいやつだった。シロナガスも顔負けさ。といって、形も定かでねえやつだから、はっきり体長が何メートルかなんてことはいえねえ。そいつは一個のギョロッと飛びだした真ん丸の目玉を持っていたんだが、その直径がこれまた俺の頭ぐらいはあったろう。それ以外は、どこが頭だか腹だか背中だか、どっちが前か後ろかもわかりゃしなかった。

「そいつがドタッと地面の上なんかに伸びてやがったら、グッチャグチャの存在感、重量感だきゃあド迫力があるってもんだが、およそ何の役にも立たねえ野郎だった。そいつにできることといやあ、ただノソノソ、ズルズルと這いずることだけだった。クラークってのがそいつの名前で、彼は泥だろうか死体だろうが食えねえもんはなかったんだが、そして実際、進路上にあったもんは何でも食っちまったんだが、とろくて獲物を捕まえるほうはからきしだったから、動物たちはつっついたってへっちゃらだ。といって、クラークのほうを食えるわけでもなかった。そんなにでけえからちっとぐらい端っこを齧られたところでびくともしなかったんだが、恐ろしく不味かった。おまけに、ひでえ臭いがした。

「動物たちはみな、クラークが来ると全員よそへずらかって身を隠しちまう。鳥は歌をピタリとやめ、魚はいっせいに水底に潜り、虫一匹近寄ろうとはしない。草木は花も葉も固く閉じて早く行き過ぎてくれるよう祈るばかりだった。風までがそよぐのを差し控えるみてえだった。クラークには同じ種族の仲間もいなかった。メタ・セティもさすがにこれにゃ懲りたらしく、彼の同族をもう一頭創ろうなんて気は起こさなかったんだ。

「実際のところ、彼女もクラークの処置には困った。何しろでかい。陸の上じゃあとっくに行き所がなくなっていた。いろいろと面倒を引き起こしたらしいが、水中種族の俺らにゃ詳しい事情までは伝わってねえ。とはいえ、せっかく生を受けて現に生きてるもんを宇宙におっぽり出すってわけにもいかねえ。で、メタ・セティは、陸地より面積が広くて大きなものでも収容できる海を彼の住みかに定めようとした。

「最初に、クラークは浜辺を住みかにあてがわれた。ところが、彼のノペッとした巨大な身体が砂浜をすっぽり覆いつくすや、穴を掘って住んでたコメツキガニやゴカイやハマグリやマテガイやカシパンやらが窒息しちまった。こいつはいけねえというわけで、彼は次に磯に移された。だが、クラークが岩礁を占拠したおかげで、魚たちは卵を産みに近寄れなくなった。アマモもカイメンもカキもイソギンチャクも居所がない。たくさんの生きものたちがメタ・セティに向かってブーブーと文句を言った。サンゴ礁を考えたときにゃ、チョウチョウウオやウミウシやスズメダイやカクレクマノミや家主のサンゴがたちまちクラーク反対期成同盟を結成し、実行に移す前から猛反発を食らった。オニヒトデのほうがまだマシだってわけだ。仕方がねえからメタ・セティは、クラークを外洋のド真ん中に連れていった。だだっ広い海の上でプカプカ浮かんでりゃ大丈夫だろうと踏んだんだが、彼はなんと潮の流れを変えちまった。クジラたちにとっちゃ、回遊路にこいつがデンとかまえてやがるので交通障害もはなはだしい。貪食のサメもシャチもカマスもこいつだけは願い下げときた。フジツボやイガイやヤッコカンザシさえ付きたがらない始末だ。

「メタ・セティもほとほと弱り果てた。生きものたちはみんなクラークを疎み、爪弾きにする。これではもう行き場がない。いや、待て。彼女は妙案を思いついた。

「実はメタ・セティは、このときもう一つ難題を抱えていた。生きものの世界は、まずお日さんの光を浴びて藻類が育ち、それをオキアミや何やのちっこい動物が食べ、魚やイカがそれをまた食べしていって、小せえもんから大きいもんへと生命が受け渡されて、俺たちクジラがまあ最後にくるわけだ。じゃあ、俺たちが死んだらその後はどうなるか? 浜に打ち上がるか、死肉としてサメなんかに食われるか、底に沈むかだ。小さな生きものたちだって食われずに死んで沈んでいく分もちっとはある。それから、どの生きものだって大量の糞を垂れる。メタ・セティは表層から中層・深層まで種々の魚やイカの種族を住まわせ、上から降ってくる餌を順次食べさせるようにしたんだが、どうしてもとりこぼしが出てきちまう。で、生きものの死骸やら糞やらが海底にだんだん溜まっていくようになった。このまま放っときゃ、やがて海は死んだ生きものたちで埋まっちまう。

「それだけじゃねえ。海藻や珪藻といった緑の生きものは光だけじゃだめなんだ。陸上の養分を運ぶ川の水が注いでいる河口付近か、海の水がよくかき混ぜられて底のほうから養分が湧きあがってくるとこじゃねえと育たねえ。赤道近くの〈抱擁の海〉が、〈豊饒の海〉や〈豊沃の海〉より緯度が低くてお天道さんがギラギラ照ってるってのに、俺たちの〈食堂〉にならねえってのは、つまりそういうわけさ。死んだ生物を養分に分解して補給してくれるやつがいなきゃあ、いずれ海の生命はすっかり消費し尽くされちまう。

「で、メタ・セティは、当時だれも住んでなかった深い海の底に、積もり積もった死体や排泄物の〈清掃作業員〉としてクラークを派遣しようと考えたわけだ。どの種族からも忌み嫌われて身の置き所もなかった彼は、いっそのこと死んでしまいたいと何度思ったかしれないが、自殺したって自分のでかい身体は処理に困るからなおさらみんなに迷惑をかける。それなら……と、クラークは喜んでメタ・セティの依頼に応じた。彼は別にその仕事を汚いとも卑しいとも思わなかったし、メタ・セティにみんなのために役立つことだと言われてやり甲斐を感じた。さっそく、彼は勇んで日の差さない世界へと潜っていった。

「片付けるべき仕事は山のように、いや、本当に山となってうずたかく積み上げられていた。いろんな生きものの身体の一部、食い残し……プランクトンの骨格、貝殻、サンゴのかけら、カニの足、イカの甲、魚のウロコ、クジラの骨……(もしいまの時代にクラークがいたら、始末に終えない〈沈まぬ岩〉の死骸を見てびっくりしたろうけどな)それらをきれいにたいらげ、海底の粘土や岩肌が見えるくらいに掃除した。どんなもんでも消化できた彼は、食べた物をみんなリンや窒素やミネラルといった無機塩の養分にまで変えることができた。それらを溶かした水が彼の頭上に昇っていって、生命に還元される。

「孤独なクラークは、大きな一つ目玉で上を見上げ、数マイルも下の彼のところにまで運ばれてくる生きものたちの喧騒──クジラの歌やイルカのおしゃべり、魚のハミング、エビのカスタネットに耳をすましながら、黙々と仕事に励んだ。海のすべての種族の繁栄を支えているのは、彼らの銀色の下腹のはるか下方の隔絶された環境で、一頭掃除屋稼業に打ちこむ嫌われ者の醜い怪物なのだとは、だれも気にかけてはいないようだった。ときどき訪れる寂しさを、彼は堆積物とともに呑みこんだ。

「そうしてクラークは次々と行程をこなしていった。生命の踊り場である大陸棚から一気に駆け下る大陸斜面、海洋の全面積のほぼ八割を占める広大な赤粘土の海洋底平原、突兀とそびえる海山、それらが延々数千マイルにわたって連なる海山列、〈メタ・セティの子〉の表皮にパックリと口を開けた海溝、彼女の中心にどこよりも近い海淵……鳥たちが見下ろす地上のどの眺望よりも険しく雄大な、かつ永遠に暗黒に閉ざされた自然のダイナミズムの表出……だが、その懐を這い進むクラークの巨大な目に映るのは、真っ暗な水の壁ばかりだった。彼はただ、身体の下面に接触する冷たい感覚をもってその造形を捉え、遅々としながらも確かな速度でジリジリと匍匐しつつ、惑星の表面を踏破していった。

「極海のように凍てついた水。季節もなく、昼夜もなく、時は過ぎていく。大気圧の何百倍という強大な水圧は、クラークを決して解き放とうとはしない。ときたま起こる事件といえば、大地震が彼の柔軟な表面を土砂の雨でたたきつけたり、海底火山の突然の噴火が灼熱の溶岩の軍団を彼のもとへ送りこんで組織の一部を焦がしたりといったことばかりだった。

「クラークはそれでもなお仕事を放棄しようとはしなかった。彼が不屈の意志の持ち主だったというよりも、これが自分に相応の生き方なのだと、あきらめにも近い納得をしていたというのが、むしろその理由だった。暗闇の天上の向こうで種々様々な生命が連帯し、歌いさざめいているということを、クラークは長い生涯を通じて幾度も思い起こした。彼にとっては、だれのものとも知れぬ有機物の固まり、生命の表舞台を去った後の抜け殻、かつ進路上に横たわる食物が、光の届く世界との唯一の連携の証だった。

「生物界で群を抜いた巨大さを持つ、構成員ただ一頭の種族に属するクラークだったが、その彼にとってさえ〈メタ・セティの子〉の体表はさすがに広かった。それでも、二千年の時をかけて、彼は七つの海をすべてめぐり、務めを果たし終えた。河口から流れ注いだ一滴の水が世界中の海洋を一めぐりするだけの時間だ。これであとしばらく、数万年かそこらの間は、海が生物の死体の埋立地と化してしまう心配はないだろう。生まれたての頃は半透明だったクラークの身体も、今はゴツゴツした岩と見分けがつかなくなっていた。どの動物よりも長生きした彼も、任務を終えたいま、寿命が尽きようとしていた。

「『ご苦労さまでした、クラーク。他のすべての種族に成り代わってお礼を述べます。最後に一つ、あなたの願いをかなえてあげましょう。なんでも臨むことを言ってごらんなさい』引退の際、メタ・セティが彼の労をねぎらって声をかけた。

「『メタ・セティ、わが母。私はもうこの高圧と冷暗の世界に慣れてしまい、外の世界に出ることはできません。しかし、もし望みをかなえていただけるならば、私に生命あふれる世界の向こう側にある、天の〝星〟を見せていただけますでしょうか?』

「『それはかまいませんが、よりによってなんでまた星が見たいのですか?』

「メタ・セティの質問に答え、いままで胸のうちに溜めこんでいた寂寥の念を吐露することに、クラークはおののきの感情を覚えて数百メートル四方の巨躯を身じろぎさせた。

「『私は二千年の間、ずっと孤独のうちに過ごしてきました。他の種族の者たちからはけがれた存在とみなされ、彼らとの交歓を知らぬまま、持たぬままに生涯を送りました。私自身はあなた様に授かったこの身体、形、食性について、不満足だなどと言うつもりは毛頭ありません。しかし、せめて一度でも美しいものに、純粋なものに触れてから、眠りに就きたいのです。すべての者が愛でる、すべての者に敬われるものを、私にも拝む機会を与えていただきたいのです』

「メタ・セティは自分の産み落とした醜いできそこないの子、でも、最終的には生きものとしての役目をだれよりも立派に成し遂げたたった一頭の生物を愛しげに見つめた。

「『クラーク、上を見上げてごらんなさい。なにも、何トンもの水の覆いを突き抜けて希薄な大気に身をさらす必要はありません』

「クラークは海の底に身を落ち着けて以来、暗闇のほかに見るもののなかった大きな真円の目を頭上に向けた。

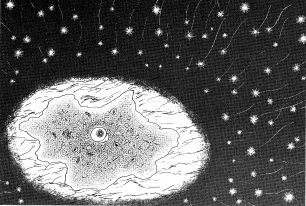

「降るような星空があった。いや、それは本当に降っていた。いくひらもの光の粒子が、いままで闇だとばかり思いこんでいた水中を舞うようにゆっくりと降りてきた。満天の星空……一つ一つがそれぞれの生の記憶を秘めた星。さまざまな鯨生の一時一時が描く光跡。生まれ、育ち、次代に生を譲り渡し、燃焼したことを確かめるように凝縮した結晶。瞬き、踊りながら、いまそれらの生命の証が、クラークに向かってつながりを求めて降りてきた。

「降るような星空があった。いや、それは本当に降っていた。いくひらもの光の粒子が、いままで闇だとばかり思いこんでいた水中を舞うようにゆっくりと降りてきた。満天の星空……一つ一つがそれぞれの生の記憶を秘めた星。さまざまな鯨生の一時一時が描く光跡。生まれ、育ち、次代に生を譲り渡し、燃焼したことを確かめるように凝縮した結晶。瞬き、踊りながら、いまそれらの生命の証が、クラークに向かってつながりを求めて降りてきた。「『ぼくは生きてきたよ! ぼくは生きてきたよ! さあ、ぼくをしっかり受け止めておくれ!』

「『ありがとう、ありがとう……』

「大きな一つ目玉に安らぎの笑みを浮かべ、星々に抱かれながら、クラークは息を引き取った。

「さて、クラークの種族が彼一代限りで終わっちまったかっていうと、実はそうじゃなかった。死んだクラークの身体は千々に別れ、そこからたくさんの小さな生きものが生まれて海底中に広がっていった。それらはクモヒトデやグソクムシ、ヌタウナギ、ホシムシなんかの、スカベンジャー族と呼ばれている仲間だ。それから、彼らの体内で餌の消化を助けたり、海中でじかに有機物を分解している、目に見えねえほど細けえバクテリアってえ連中だ。彼らはクラークの仕事を引き継いで、小粒ながら不足なくこなしている。だが、彼らが屍や糞を食っているといってバカにするやつはもういねえ。なんてったって、彼らの食い物にしているのは星々なんだからな──」

「星……かぁ」

空は相変わらず晴れあがっていましたが、チェロキーがため息とともに吹き上げた潮の水滴が、陽光を受けて星々のようにキラキラとダンスを踊りました。

「ダンナは星って見たことあるんですか?」

「海の中に降ってる星は何度だってあるぜ。といっても、目じゃなくて耳で〝聴て〟るんだけどよ。エコロケーションで〝聴る〟星なんざ、味気ねえもんさ。獲物をソナーで探知するときに入ってくる雑音なんだからな。クラークみてえなギョロ目玉は要らねえけど、一度大洋底のド真ん中に立って、降りしきるマリンスノーを仰ぎ見てみてえもんだぜ」

「ぼくにはどのみち無理だもんなあ……」

うらやましそうにつぶやくチェロキーに、ジャンセンが持ちかけました。

「見たいか?」

「え?」チェロキーがびっくりして彼を振り返ります。

「これから星を見にいかねえかってのさ」

「えっ、えっ、えっ? それってつまり、その……」

「バカ、心配すんなよ。なにも海溝まで連れてきゃしないさ。この辺はわりと沖まで浅くなってる。いまいるところで水深二百メートルってとこだ。お前らヒゲクジラだって、その程度の深さなら平気だろ?」

彼らがいる〈クジラ食の列島〉の東方沖には、南北に走りぬける長大な海溝があります。地点によっては七マイル近い深さに達する海の堀は、海底の岩盤が徐々に徐々にと呑みこまれるところです。チェロキーとクレアが南太平洋でやかましい〈騒音岩〉に出くわした海膨を出発した赤熱の溶岩が、二億年の歳月をかけて冷えながらたどり着いた海底(の)旅行の終着地点がこの海溝なのです。四頭が捜索をやめて休憩している間、ジャンセンはこの海溝の手前の大陸斜面にイカを捕りにいっていたのでした。

「で、でも……」

「星が見たくはねえのか?」

「え、ええと、ううんと……」

躊躇して口ごもるチェロキーを、ジャンセンが怒鳴りつけます。「なんだ、見てえのか、見たくねえのか!? オスだったらはっきりしろ、はっきり!」

「は、はい、見たいです!」

「よし、じゃあついてこい」

水面に上がって深呼吸するジャンセンにならって、チェロキーもいつもの倍の一〇回潮を吹いて尾ビレを振り上げ、潜水を開始しました。あ~あ、OKしちゃったよ……。弱ったなあ、もう。

チェロキーは実のところ、いままで百メートルより下に潜った経験なんてなかったのです。ヒゲクジラの彼にとって、普段の生活は三〇メートル以浅でほとんどこと足りました。必要もないのに深く潜ることはありません。水圧が増すと圧迫感を覚えますし、水面が遠ざかるのはなんとなく不安になって息苦しさを感じます。それに暗いし……。

「おい、小僧。おめえ、まさか暗いところまでだめなんて言いやしねえだろうな?」

「ま、まさか! ハッハハ、ぼくが暗所恐怖症だなんて、冗談はよしてくださいよ、ダンナ……」

そう言っている間にも辺りは薄暗くなっていきます。やだな、もう……。まあいいや、夜だと思うんだ、チェロキー。口を開いていないと不安なので、チェロキーは先を行くジャンセンに話しかけました。彼のいかつい頭の輪郭はもう目ではほとんどつかめません。

「ねえ、ダンナ。ダンナたちの潜水の秘訣は何なんです? よくそんなにパーッと一気に何百メートルも潜れますね」

「フフ、潜水の秘訣か? そいつは俺たちの頭ん中にあるのさ。潜るときにゃあ鼻の穴ん中に海水を引きこむ。肺に吸いこんじゃだめだぜ。俺たちの鼻の穴は一つしかないが、中でちゃんと二本に分かれていてな。そいつが頭の真ん中を走っていて、熱交換器の役目を果たすのよ。冷たい水が入ると、頭ん中が冷えてギュッと引き締まって重たくなる。そいつを錘にして下降するわけだ。採り入れる水の量によってスピードを調節できる。〈豊饒の海〉と赤道直下のように水温が海域によってえらく違うもんだから、こっちもそれに合わせて加減する必要があるんでな。早く潜りたいときには、最初の二百メートルくらいは尾ビレを動かしてやらなくちゃならねえが、その後は鼻の穴開きゃあ眠ってたって底に着いちまう。帰るときは、ちょいと身体を動かして暖まったところで、その熱を頭に向かわせる、血液でな。すると、いままで錘になってた頭が、今度は浮の役を果たしてまっすぐ海面行きよ。要するに、俺たちの頭でっかちにゃあ相応の理由ってもんがあるのさ」

チェロキーが斜め前方のジャンセンを〝聴る〟と、確かに実に楽々と潜っていきます。潜るというより沈むというのが正しいのでしょう。いまは自分と一緒にノロノロと潜水していますが、彼らマッコウはその気になれば同じ時間で一〇倍の深さに到達できるはずです。

「へえ、便利な頭だなあ。前にシャチの子たちに聞いたんですけど、潜るときには気を鎮めて〈メタ・セティの子〉の引力に委ねるっていうのは本当ですか?」

「ううむ……まあ、間違いじゃないな。潜るときにゃあ冷静にただ潜ることだけ考える。イカを頭に思い浮かべてもいい。フフ」

「ふうん。あれ、なんだか水が冷たくなってきたぞ!? まるで〈豊饒の海〉にいるみたいだ!」

いつのまにか二頭は百メートルを越える深度に達していました。ぐんぐん水温が下がっていくのが肌で感じとれます。辺りは日が昇る前と同程度の明るさでした。チェロキーは急に胸が締めつけられる気がしてきました。もっとも、彼らクジラは肋骨が分離しているので、水圧によって肺が収縮しても柔軟に対応できる仕組みになっているのですが……。

「こいつが水温躍層だ。こっから下は赤道から極までどこの海だって水の温度や塩分、密度が大体均質になる。季節によってもほとんど変化がない。俺たち〈ダイバー〉にとっちゃ、ここからが本場の潜水だぜ……こら! 小僧、どうした!?」

チェロキーは急に胸ビレをバタバタさせて向きを転じようともがきました。

「わわっ、く、空気、空気!」

「バカ、あわてんじゃねえ! てめえ、クジラだろが!? 自分の心臓の音を聞け!!」

ジャンセンに言われて、彼は心臓の鼓動に耳をすませました。心音はゆっくりと平常ペースに戻っていき、潜水時に合わせて普段より心拍数が若干少なくなったところで落ち着きました。よかった、動いてる……。

「いいか、俺たちの身体は基本的に水ばっかしでできてんだ。周りの海水と変わりゃしねえんだよ。だから、どれほど深く潜ろうと、水圧でペシャンコになる心配なんかねえんだ。空気だって、バタバタ騒がなきゃ帰りの分まで十分残ってるだろ? つまんねえことでビクビクすんな。ほれ、もうすぐだぜ」

やれやれ、本当にしょうもないガキだ、とあきれつつ、ジャンセンは再び潜行を続けます。ほどなく〈インストラクター〉がスピードを落とし、〈初心者〉のほうにも海底が間近に〝聴え〟てきました。潜り始めてからわずか一〇分足らずでしたが、チェロキーにはジャンセンがいつも潜っている四、五〇分と同じくらいかかったように思えました。

「本格的な星降りにはもっと深いところまで潜らなきゃお目にかかれねえが、クラークの末裔はこの辺のほうがたぶんたくさんいるかもしれねえな。生産性の高い浅い大陸棚の上のほうが降下する有機物の量も多いから、スカベンジャーとしては食うのに困らねえわけだ。深い海にいけばいくほど連中の種類も限られてくる。深海の底に住む生きものたちはな、いつ降ってくるかわからねえ餌を気長に気長に待ってやがるのよ。聞くところによると、〈沈まぬ岩〉が現れてから俺たちクジラの身体の分に使われてる海の養分が全部持ってかれちまうもんだから、星々の数が減ってクラークの子孫も難儀してるって話だ。

「星っていやあ、マリンスノー以外に海にはもう一種類別の星があるな。深海に住む魚やイカには発光器を持っているやつが多い。こいつはもちろん目で見える星だ。なにせ光のない世界なもんだから、仲間と獲物とをどうやって区別するかっていう厄介な問題がある。で、彼らは種族ごとに独自の色やパターンを持つ光のシグナルで仲間同士の情報交換をすることにしたのさ。獲物をおびき寄せたり、逆に敵の目をくらますのも光だ。イカの中にゃ光る液の煙幕を張るやつもいる。浅い明るい海で同類が吐く真っ黒い墨と同じ役目を、闇の中じゃ眩しい光が担ってるのさ。マリンスノーは生の過去形だが、こっちの星々は現に生きて活発に活動し、瞬いてるってわけだ。

「深海魚ってやつはおっもしれえぜ。一マイルを越すくらい潜ってくと、口と胃袋ばっかしでできてるようなやつがクネクネと泳いでるのにお目にかかれる。まあ、そのほうが一度獲物を捕らえりゃ腹持ちがいいってわけだ。深い海に住む連中にとっちゃ、時間の感覚は一月が一日みてえなもんなんじゃねえかな。昼も夜もねえ濃密な闇の中でまどろんでいるうちに、時は矢のように飛び去っていく。逆に、一日も長生きしねえプランクトンたちってのは、その一日がそれこそ自分の一生で、一秒一秒を存分に楽しんで生きてるんじゃねえかって気がするぜ……?」

ジャンセンがふとチェロキーを見やると、彼は自分の言葉もまるで耳に入らないように海面のほうを凝視しています。彼も一緒になって頭上を振り仰ぎました。すでに太陽は海上の月よりはるかにおぼろでしたが、そのかすかな光芒の中で、何か淡雪のようなものがちらほらと視界をよぎっていくのが見えます。それは見えるというより、〝目でわかる〟という感覚に近いものでした。

星だ! 海に降る星、生命の星……ぼくも見たぞ!!

いつかはぼくもこれらの星々の一つになるんだな……チェロキーは思いました。そのとき、ぼくの星はいったいどんなきらめきを見せるんだろう?──