「二頭とも、ちょっと急いで来てくれない?」

ダグラス譲りの長距離通信用のその声には、やや緊迫した様子がうかがえました。

「何かあったんですかね、ダンナ?」

「まあ、行ってみりゃわかるさ」

二頭は軽く潮を吹くと、さっそく頭を岸へ向けました。

チェロキーたちは、クレアたちのいる場所に二時間足らずで到着しました。彼女とダグラスの姿がソナーにくっきりと映る距離まで近寄って、ジャンセンはハッとヒレを止めました。二頭のほかにもう一つ、小型のクジラ族のものとおぼしき影があったのです。

「!?」

「大丈夫よ。大丈夫、だけど──」

波の天上にダラリとぶら下がっていたのはシャチでした。息はありませんでした。

「ど、どうしたんです、このシャチ!?」

険しい顔つきでシャチの死体を見つめていたクレアとダグラスに、チェロキーが尋ねました。彼は発見物をおっかなびっくりの目で眺めながら迂回し、二頭の脇に並びました。

「わからないわ……。来たときにはここにあったのよ」

クレアはその異様な亡骸を正視することに耐えられず、目を背けました。が、ジャンセンは恐れ気もなく大きな額を近づけ、検死にかかりました。

「こいつは……ふうむ」

そのシャチはまったくもって常軌を逸していました。オスでしたが、背ビレの丈がメスやこどもよりもっと短く、代わりに、その前の鞍の部分に腫物のような大きなコブがありました。たぶん、中には脂肪が詰まっているのでしょう。死骸はコブのある背中を上にして水面を漂っていたのです。本来滑らかで美しいはずの白黒模様は、ひどく不ぞろいで左右非対称でした。容姿よりさらに異常だったのはその死に方でした。死体は身体中に傷を負っており、尾ビレや胸ビレは目も当てられぬほどグチャグチャに噛みしだかれていました。まだ腐敗は進んでおらず、死んでから幾日も経っていないようでした。

「こいつが〈ウロコ派〉だって可能性は論外にしても、〈毛皮派〉にだってこんな奇妙な風体のやつぁいねえだろうな、ナリはでけえが。ここまでへんてこな連中には生まれてこの方お目にかかったことがねえ……。じいさん、どう思う?」

「わしの歴史書のどこのページをめくっても、このようないびつな肢体を持つシャチは登場せなんだよ。当のシャチ族を含め、他のクジラ族の〈歴史家〉に尋ねても、返ってくる答えは同じじゃろうな」

「いずれにしろ、こいつは俺たちが追っかけてる例の誘拐犯の一味に間違いなさそうだ。大方仲違いでもしたんだろう」

クレアの予想どおり、ジョーイと彼を連れたシャチたちがこの〈クジラ食の列島〉に泳ぎ寄ったことは、これではっきりしました。ジョーイに会いたい気持ちが逸る一方で、クレアには、不吉な死の領域に自分たちが踏みこんだことをこの死体が暗示しているような気がしました。

不意に、辺りの気配をうかがっていたダグラスがマッコウに向かって尋ねました。「ジャンセン、お主、何か気づきはせぬか?」

老シロナガスに注意を促され、ジャンセンは周囲の海中をソナーで照らしてみました。

「ふむ……確かに奇妙だな。この辺の住魚はよそとは違う」

「そう言えば、なんだかここだけ水が温いみたい」

いま四頭のいる海域はまだ冷たい親潮の影響下にあって、秋口のこの季節には表面海水温度が二〇度を上回ることはないのですが、この岸近くだけは周辺に比べて一、二度水温が高いのです。魚たちは微妙な温度差にも敏感なため、もともとこの地方に住んでいた種族は暑さを嫌い、暖かい地方の出身者に家を明け渡して引っ越してしまったのです。それにしても、温めの水加減を好む一部の種族を除いて、全体的に魚の数も減っているようです。

「見たまえ。海藻も生えておらぬ」

なるほど、ダグラスの指摘するとおり、涼しい場所へ引っ越せない藻や海底の岩に貼りついて暮らす生きものたちはめっきり少なくなっています。規則正しい季節変化と異なり、ここの水温が抜き打ち的にぐんと上昇するということも、海域の生物群落の過疎化が進む理由の一つでした。いったい何がこの海に異変をもたらしているのでしょう?

何気なく水面から顔を出したチェロキーが、ハッとしてみなに告げました。

「やや!? 陸の上に何やらうさん臭いものがありますよ」

波の荒い海岸には、白亜でできたような不可思議なものが忽然と立っていました。波や雨風が生きものたちと協同で長い時間をかけててがけた自然のオブジェと異なり、調和を欠いた奇怪な印象を与えるその造形物は、海際の陸でしばしば観察され、とくに〈クジラ食の列島〉へ来てからは岸辺を埋め尽くすようにはびこっているものの一種でした。

「あれはきっと〈毛なしのアザラシ〉の巣なんだろうが……どうも気に食わねえな」

ジャンセンもチェロキーの隣でスパイホップし、円筒と立方体を組み合わせたような巨大な構造物の一群を眺めました。

「ねえ。私、なんだかここにあまりじっとしていたくないわ……」クレアが低い声で不安を表します。

「うむ。誘拐犯のシャチたちがここを通過していったのは疑いないが、いまはこの付近に留まっていないようじゃし、戻ってくる気配もない。尋常ではないが、かといってジョーイの居所を伝えるめぼしいてがかりも見つからぬ。わしもクレアに賛成じゃな」

「ここの水はどうも金気臭えみてえだな。魚がいなくなるわけだぜ。長居は無用だ」

「ぼくはもちろん右へならえですよ」

この場所をただちに去ることで、四頭の意見は一致しました。

ふとクレアは、この海域一帯の海水中に、ある種の心を乱す成分が含まれているのを感じ、チェロキーに尋ねてみました。「ねえ、チェロキー、覚えてる? 前に南太平洋のサンゴ礁の島々のそばで、あなたと一緒にこのシャチの仲間に追われたときのこと」

「思い出したくもないけど、覚えてますよ」

「あのとき、シャチたちが狂ったように飛びこんでいった環礁に、なんだかここの海、似ているような気がするの。どうして、と言われても、うまく説明できないんだけど……」

「ふうん……まあとにかく、ここから早いとこずらかるに越したことないすよ」

四頭のクジラは無法者のシャチの同士討ちの現場を離れ、また南に向けて舵をとりました。水面にポツンと浮かぶ傷だらけの黒白斑の亡骸をもう一度振り返り、クレアはジョーイの身の上を案じて胸騒ぎを覚えました──。

クレアたち四頭が目にしたのは、〈毛なしのアザラシ〉が築きあげた巨大な〈貝〉でした。堅固な貝殻に厳重に守られたこの〈貝〉は、実際生きものの二枚貝に非常によく似たところがありました。カキのごとく岸辺にしっかと根付いた〈貝〉には、入水管と出水管がありました。毎秒六〇トンもの大量の水をがぶ飲みする入水管は、同時に本物の貝や他の生きものの幼生、魚の稚魚や卵も吸いこみます。貝と同じく、入水管の奥にはエラのようなものが備わっていて、吸いこんだ多量の微小な生物を漉しとるのですが、本物の貝と決定的に違うところは、それらの生きものを食べないことです。ただ殺すだけです。そして出水管からは、約七度も温度の高くなった水が吐き出されます。排泄された温水の中には、フジツボなどを寄せつけないための毒、そして微量の〈死の精霊〉が含まれていました。

この〈死の貝〉は、〈死の精霊〉の霊力からエネルギーを引き出すためのものでした。〈死の精霊〉は大地の奥深く岩の中に封じこめられているのですが、〈アザラシ〉はこの岩を掘り出しては遠く海を渡ってこの〈列島〉まで運びこみ、〈死の精霊〉のモトを濃縮して〈貝〉の殻の中で熱をかけます。そうすると、〈死の精霊〉は殻の中で互いにぶつかって分裂・増殖する死のダンスを踊ります。そのエネルギーでもってお湯をたくさん沸かすのが〈死の貝〉の役目です。お湯なんか沸かしてどうするのでしょう? 〈毛なしのアザラシ〉は、生きるために基本的に必要なこと以外の目的に、それをいっぱい使っているみたいです。

この〈死の貝〉は、ときどき身体の具合を悪くします。〈貝〉の尿が吐き出されている近くの沖合では、たまに何千尾もの魚が白い腹を上にして浮かぶことがあります。カタツムリみたいな内陸性のある〈貝〉の一種は、突然発作を起こして死んでしまいました。そのとき、お腹の中にいた〈死の精霊〉が殻を突き貫けて逃げ散ってしまい、世界中のあちこちで悪さを働き始めました。〈精霊〉の恐怖に怯える〈毛なしのアザラシ〉は、〈死の貝〉の健康管理に一応気を配ってはいるのですが、どうもこの〈貝〉は病気になる可能性を内在しているようです。お湯を沸かすのもなかなか一筋縄にはいきません。

クジラ族を含むすべての生きものにとって、〈死の精霊〉は目にも見えず、鼻にも臭わず、死によってしか検知できないものでした。しかし、〈精霊〉の洗礼を受けた死の申し子であるシャチ親衛隊だけは例外でした。彼らは生まれ故郷に満ちているその死のエキスに触れるとき、無上の陶酔感:〈死のエクスタシー〉を味わうのでした。南氷洋遠征隊にとって、彼らの命ぜられた任務は、その恍惚感から一年もの間隔絶されることを意味しました。使命を果たして帰還した暁には、たっぷりと自らの寿命を縮める幸福に浸れることになっていたのですが、中には禁断症状に近い状態を呈する者もいました。ゴールを目前にして、彼らはわずかに漂う〈死の精霊〉の存在を嗅ぎとりました。〈クジラ食の列島〉の岸辺から流れてくるその臭い、その味に我慢できなくなった数頭が、隊列を離れてフラフラと引きつけられていきました。ドクガンは、自分自身も〈死の精霊〉を思う存分浴びることを渇望していたとはいえ、隊規を乱すものを厳罰に処しました。どうしてもこの場を去ろうとしなかったコブツキは、夢見心地に浸りながら仲間のヒレで処刑され、惨めな屍をさらすことになったのでした。

〈クジラ食の列島〉に接近し、南に下るにつれ、四頭のクジラにはいやでも気づかざるをえないことがありました。それは、漂流物の数がやたらと多くなったことです。それも流木や椰子の実、藻屑の類いであればまだいいのですが、いやな臭いを放つ〈黒い脂〉、ウミガメが誤って食べてしまい腸を詰まらせる〈ニセクラゲ〉、同じく海鳥たちの大敵〈ニセアミ〉、〈ゴースト〉の切れ端やそれと一緒にくっ付いている〈ゴーストボール〉──そういったものがひっきりなしに視界をよぎっていくのでした。

クレアたちミンククジラの生活圏である〈裏〉の〈抱擁の海〉と〈豊饒の海〉及び両者を結ぶ回遊ルートは、〈毛なしのアザラシ〉のウジャウジャいる陸際からいずれも遠く隔たっていたため、珍しい漂流物があると、仔クジラたちなどは好奇心に駆られて近寄っていくくらいでした。しかし、この〈列島〉近海ではよけて通るほうが骨が折れます。うっかり呑みこみたくないのはやまやまなのですが、食事の魚やイカの体内に入ってしまったものまで取り除けることは、クジラたちにはできない相談でした。一層たちの悪い〈疫の精霊〉も、この付近の海域で蔓延しており、クジラたちの間で死産や流産が相次いだり、奇病が流行する事態が静かに進行しつつありました。

「まったく、ここは〈クジラ食〉というより〈海食の列島〉だな。クジラを食い、魚を食い、他のいろんな生きものを食い漁り、水をがぶ飲みして、その果てに岸辺をぶっ潰して汚えクソや小便を垂れやがる。ますますもって気に入らねえ」

四頭は折れ曲がった〈クジラ食の列島〉の東南の角にあたる半島(そこにはツチクジラをねらう〈沈まぬ岩〉が住み着いており、夏には水深半マイルを越える海域で彼らを求めてうろついていました)を過ぎ、西に針路を転じました。その半島を回りこんだところには細長い湾が南向きに口を開けていました。

「こいつはさながら〈列島〉のケツの穴だな」ジャンセンがニヤニヤして言います。

「下品なこと言わないの!」

しかし、彼の比喩はあながち当たってないとも言えませんでした。この湾からはとりわけ多くの漂流物や脂が流れだしてくるのです。水の色は青緑にどんよりと濁っており、汲めば透き通るような沖の藍色との差は一目瞭然です。海面には大小の〈ニセクラゲ〉がウヨウヨと漂い、一面の海底をヘドロが当然のような顔つきで覆い尽くしています。奥のほうは〈アザラシ〉の建築物ばかりで、観賞に価する自然な海岸はほとんど残されていませんでした。それでも、しばしば発生する酸欠状態を耐え抜いたタフな生きものたちの声が細々と聞こえてくるからには、この湾もまだ心拍停止には至っていないのでしょう。

一方で、この湾の中はまるでペンギンやアザラシの繁殖地のように〈沈まぬ岩〉でごった返していました。〈豊沃の海〉で事故を起こしたのと同じくらい巨大な〈脂食の巌〉から、クレアの半分もない〈小岩〉に至るまで、種類も実にさまざまでした。それらの〈岩〉が頻々と行き交う中、いくつもの〈沈まぬ巌〉が日光浴でもするようにぽっかりと浮かんで背を並んでいました。その〈巌〉の一つが、二ヵ月後に〈豊饒の海〉へ自分の一族を屠りにいくべく静養しているだろうとは、クレアには思いもよらないことでした。

「どうする? ケツん中のぞいてくか?」

さすがのクレアも、この中に乗りこむことにはためらいを隠せませんでした。なんだかこんなところを泳いでいたら二、三日で病気になっちゃいそう……。クレアは湾に向けて、エコロケーション用の響測音と呼びかけの声を続けて発してみました。中でうごめいているのは〈沈まぬ岩〉ばかりで、クジラ族のような大きな生きものはやはりいそうにありません。昔はスナメリの一族などがここを自由に出入りしていたのですが……。

「わしが察するに、ここにはたぶん〈列島〉でもトップクラスに入る〈アザラシ〉の大コロニーがあるのじゃろう」

「こんなところによく平気で住んでられますね」

「先にほかの場所を調べて、それでもジョーイが見つからなかったら検討しましょう」

クレアはいま一つ前進する決心がつかず、回れ右する選択をしました。

「やっぱケツは後回しか?」

「もう! いい加減にしなさいってば!」

「肛門と中枢神経が隣接しているとは、まるで頭足類じゃな」

「ダグラスまで!」

「ホッホッ、すまんすまん」

クレアたちが〈沈まぬ岩〉のひしめく湾を後にしようとしたときでした。後方から何者かが四頭のクジラたちに向けてソナー音を発射してきたのです。クレアは一瞬、あの目も開けていられないような水域にだれか他のクジラがいたのかと思ってびっくりしました。しかし、いま身体を貫いた音は、どのクジラ族のものでもありませんでした。獲物としての自分の所在を確かめるべく発せられた忌まわしい音が、即座にクレアの記憶の中から呼び起こされました。彼女は身を翻し、仲間に向けて警戒音を発しました。

「みんな、〈岩〉が来るわ! 気をつけて!!」

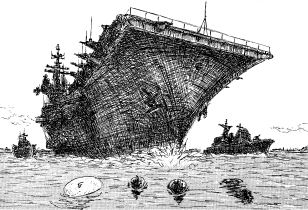

相手の正体を確かめようとこちらからもソナーを送ると、〈沈まぬ岩〉の群体とおぼしき影が跳ね返ってきました。〈クジラ食の巌〉のゆうに二倍を越える非対称で不恰好な形をした〈巌〉と、それを取り巻いてやはり大型で種類の不明な〈岩〉が四つ──いえ、まだありました。海中に完全に没した〈岩〉も二つ、五つの〈沈まぬ岩〉にぴったりつき従うように、不気味なうなりを立てながら進んできます。さっき四頭にぶしつけにソナーをぶつけてきたのはこちらの〈沈んだ岩〉のほうでしょう。異様な〈沈まぬ岩〉の編隊は、速度を変えずに傲然と波をかき分けてきます。クレアの狼狽の叫びを聞いてか、それらはもうクジラたちに対して何の関心も払いませんでした。ただの〈クジラ食〉にしては大がかりすぎるこの〈岩〉の群れ、クジラの〈大郡〉を丸ごと滅ぼしにでもいくのでしょうか?

クジラたちの傍らを威圧するように過ぎていく、巨大な〈巌〉を中心とした一団を横目で見やりながら、ジャンセンが低い声でつぶやきました。

クジラたちの傍らを威圧するように過ぎていく、巨大な〈巌〉を中心とした一団を横目で見やりながら、ジャンセンが低い声でつぶやきました。「こいつらは〈クジラ食〉じゃねえ。〈岩食岩〉だ」

「〈岩食〉!? というと、海底の岩を食べちゃうんですか? それとも、まさか……」

チェロキーの質問を受けて、ジャンセンは続けました。「もちろん、そのまさかのほうさ。言い換えてみりゃ、〈毛なしのアザラシ食の岩〉ってこったな」

「それってつまり、共食いってこと!?」今度はクレアが驚きを交えて尋ねます。

「いや、食いはしねえな。ただ殺すのさ。やつらがいつも多くの生きものに対してするようにな」

殺気立った泳ぎ方で、そこのけとばかり海水を押し分けて突き進む〈岩〉たちを見ていると、なるほど〈沈まぬ岩食〉と言われても合点がいきました。

「〈毛なしのアザラシ〉の連中は、俺たちの種族が七千世代前にたった一度だけやらかしちまった戦争が仔クジラ同士のケンカに思えるほどケタ外れの争いを、ここ百年ばかりの間にさえ幾度となく繰り返してやがるのさ。連中がドンパチ始めやがったら、ありとあらゆる種族が巻き添えを食らうから始末に負えねえ。例として、ほかでもない俺たちマッコウの受けた被害のことを教えてやろうか。ちょいと前に、やつらが〈白い大陸〉の半島に近い諸島で戦争をおっ始めたときがあった。いまあそこを泳いでいる〈沈んだ岩〉、あいつらの同類がそこで何の罪もねえ俺たちの仲間を殺しやがったのよ。大方、敵の〈沈んだ岩〉とでも〝聴間違え〟たんだろうが。やつらの殺しは〈クジラ食〉の銛より破壊的で不気味だ。遠隔的に俺たちを殺す。ガイシャは原型を留めちゃいねえ、見るも無残なバラバラ死体と化しちまう。まあ、そのぐらいの威力がねえと、〈岩〉を仕留めることなんてできねえんだろうけどな」

「ひえ、くわばらくわばら! 〈クジラ食〉よりもっとおっかない〈岩〉もいるんだな~」

チェロキーの感想に、クレアも同感でした。

「わしが生まれた時期を挟んでちょうど前と後に、大きな〈岩〉同士の戦争が一度ずつあった。以前わしの一族の歴史を話したとき、〈クジラ食の岩〉が数年間〈豊饒の海〉にぱったり姿を見せなくなったと言ったじゃろう? ちょうどその頃に第二次の〈岩〉たちの世界戦争があって、たぶんそれが〈クジラ食〉の来訪が途絶えた原因と思われる。なんでも、広い北太平洋中で〈岩食岩〉同士が争って暴れ狂っていたそうじゃ。とくにこの〈列島〉の周辺では激烈じゃったらしい。わしは〈裏〉の半球に疎開しておったから、詳しいことは知らんがね。〈岩食〉は〈クジラ食〉が好物じゃったとも言われとるが、もっと不気味な話があって、戦時中は〈クジラ食〉は〈岩食〉に変態するんじゃそうじゃよ」

クレアは〈岩食岩〉に再び目を向けました。二頭の年配者の話を聞いているうちに、はじめソナーに貫かれたときの緊張感がよみがえってきて、クレアは身震いしました。

「それにしても、なんだって〈沈まぬ岩〉同士が殺し合いなんかするんでしょうかね?」

「さあな。〈沈まぬ岩〉にゃオスもメスも血縁もねえだろうし、年がら年中あちこち出入りしている〈民間岩〉を見てる分にゃ、縄張を持ってるとも思えんな。連中にまともな〈政を司る者〉がいねえのは確かだろう。だが……お前ら、血と脂の臭いがしねえか?」

ジャンセンの言葉に、三頭は〈岩〉と彼を交互に見比べました。

「ダンナ、ぼくらは鼻がききませんよ?」チェロキーがいぶかって訊きます。

「きかなくたってわかる。連中のぬくみのねえ鉱物の肌に、ぎっとりと染みこんでやがる……〈メタ・セティの子〉の血と脂の臭いがな。血ってえのは、俺たちすべての生きものが流す血だ。脂ってのは、アラスカ沖でひでえ目に遭わされた例の死を呼ぶ〈黒い脂〉だ。やつらはその血と脂に渇いてやがるのよ……おい、あれを〝聴ろ〟!」

一行のそばから次第に遠ざかっていく〈岩食岩〉たちに冷淡な視線を送っていたジャンセンが、やにわに叫びました。〈沈んだ岩〉のすぐ後ろに小さな影が二つ、くっついていたのです。小さな、といっても体長九メートルはありました。

「シャチだわ!」

二頭のシャチは酔っ払ったようにクルクルと踊りながら、〈沈んだ岩〉のそばを付きつ離れつしていました。そのふるまいは、南太平洋のあの不吉な環礁の中に自ら飛びこんでいった三頭のシャチを彷彿とさせました。〈死の精霊〉を糧とする〈沈んだ岩〉は、自分を熱烈に恋い慕う異端の生きものにはまったく無頓着でした。

「気に入らねえな……」

四頭のクジラは黙って、最強の無生物と最強の生物、海に歓迎されざる者同士の取り合わせからなる奇妙な一団の後ろ姿を見送りました。死の神を崇める生きものをお供に従えながら、生命を持たない〈死の遣いの岩〉──その力を生きものたちに身をもって知らしめるべく、たくさんの〈死の筒〉を積みこんだ〈岩〉の群れは、異郷の海へと旅立っていきました。血と脂を求めて──