不運にも、〈血の浜〉で繰り広げられたバンドウイルカの撲殺現場に居合わせて以来、クレアの憂いはいよいよ影を濃くしました。『白鯨』の続きが気になって仕方がないというチェロキーの不眠症と違い、彼女は神経衰弱で眠りが浅くなりました。思考は澱のように淀み、ジョーイを救い出す建設的な行動計画を練る余裕もありませんでした。彼女はうつうつとしながら、音波の網に何かが引っかかるのをただ機械的に待ち続けました。

〈血の浜〉のあった半島が後方に遠ざかると、潮流の烈しい水道を挟んで、〈クジラ食の列島〉の東から三番目の大きな島が見えてきました。突出した二つの岬のうちの手前側の沖を通過した辺りで、ジャンセンが行方をくらましました。その岬の東側には水深半マイルを越える深い海底峡谷が掘りこまれており、他の三頭は、大方イカでもつまんでいるのだろうと、彼のことは気にかけずボチボチ進んでいました。一日たって帰ってきた彼は、額に真新しい噛み痕を五つ、六つ付けてきました。

「あらあら、またケンカしてたの?」

口をすぼめるクレアに、ジャンセンは悪びれたふうもなく言いました。

「なに、この辺りの〈学校〉の実習場が近くにあったもんでな。ちょっくら顔を出したら、俺よりちっと歳のいった古参の〈教官〉が一頭いて、少々ヒレ合わせを願ったってわけよ。五分五分で分けちまった。久しぶりにヒレ応えのあるやつに当たっちまったぜ、畜生め。その後イカの横丁に案内してもらって、上等のイカ飯を一パイご馳走になりながら、オス同士の語らいに夜を明かしたって次第さ」

「へえ、ダンナといいとこ勝負のオスもいることはいるんですね」

「小僧もしごいてもらうか? 半身ブリーチで直立したまま三分間、ぐらついたりしたら尾ビレで一発強烈なやつをもらうんだぜ。打たれたらちゃんと『ありがとうございましたぁ!』と大声で返事しねえともう一発だ。一日練習生としてきっと歓迎してくれるぞ?」

からかうジャンセンの勧めに、チェロキーは胸ビレを大きく振って辞退しました。「え、遠慮しときますよ」

「その先公のオヤジはルックスのほうもなかなか気迫があるぜ。額のところにこう、長い条がスーッと入ってるのよ。その傷痕はマッコウ同士のケンカじゃなくて、そいつが若いころ〈沈まぬ岩〉に追っかけられて、危うく生命を落としかけたときにつけられたのさ。銛がわずかに狙いを外れて、額をかすめて肉をえぐっていったんだ。いまでも〈岩〉の鳴音を耳にすると、ときどき傷が疼くそうな──」

クレアはジャンセンの話をそれ以上聞かぬふりをしてヒレを速めました。彼女は最近、〈沈まぬ岩〉や〈毛なしのアザラシ〉といった単語が口にされるのをひどく嫌うようになりました。三頭のオスは話しこみながら、先頭を行くメスクジラに遅れぬようついていきました。が、彼女が故意に〈岩〉にまつわる話を聞くまいとしているのに気づいたのか、ジャンセンはわざとクレアの隣に並んで話しかけました。

「──そのオスから奇妙な話を聞いたぜ。いま俺たちが右に見ている、〈列島〉四島のうち最小の島にも、ひところは〈クジラ食〉の巣がいくつかあったんだが、その一つが最近〈ウォッチング〉を始めたんだそうだ。それも〈学校〉に通ってる連中、つまりマッコウを観察対象にしてるって言うんだから、驚くじゃねえか。〈岩〉のタイプは〈魚食〉だそうだが、明らかに彼らが四〇分以上も潜水してほんの一潮吹くだけに上がってくるのを、辛抱強く待ってやがるんだとよ。小僧の話じゃねえが、世の中ずいぶんと変わったもんだな、え?」

「──そのオスから奇妙な話を聞いたぜ。いま俺たちが右に見ている、〈列島〉四島のうち最小の島にも、ひところは〈クジラ食〉の巣がいくつかあったんだが、その一つが最近〈ウォッチング〉を始めたんだそうだ。それも〈学校〉に通ってる連中、つまりマッコウを観察対象にしてるって言うんだから、驚くじゃねえか。〈岩〉のタイプは〈魚食〉だそうだが、明らかに彼らが四〇分以上も潜水してほんの一潮吹くだけに上がってくるのを、辛抱強く待ってやがるんだとよ。小僧の話じゃねえが、世の中ずいぶんと変わったもんだな、え?」「そう……」クレアは小声でポツリとつぶやくと、彼の反対側を向きました。

「……クレア、〈毛なしのアザラシ〉が憎いか?」

穏やかな目でじっと見つめる年配の歯クジラを、クレアはハッとして見返しました。自分でも認めたくなかった心のうちを見透かされたような気がしたのです。

「憎しみの感情なんて持つべきではないわ。メタ・セティが知ったら悲しまれる……」

「感情ってもんは否定したって意味がねえぜ。持っちまったもんはしょうがねえ。俺は〈アザラシ〉が憎い。憎いと思うことがある。いくら安全だと太鼓判を押されたって、〈アザラシ・ウォッチング〉なんざごめんこうむる。友鯨の訃報を聞いたとき、俺は正直〈岩〉の野郎をぶちのめしてやりてえと思った。だが……そんなことは、頭の中で考えはしても本当に実行したりはしない。お前さんには信じられねえかもしれねえが、俺が〈岩〉を脅かしに寄ったのは、お前さんを〈ツキンボ岩〉から逃したあのとき限りだぜ。憎悪に駆られて〈岩〉をやっつけようだなんて気を起こしたりすれば……ディックみてえになっちまう」

クレア、チェロキー、ダグラスの視線が彼の広い横顔に集中しました。

「いよっ、待ってました、ダンナ!」

これで不眠症から解放されるとばかり、チェロキーが喝采を送ります。あんた、よくそんなにはしゃいでいられるわね。私もディックのその後はすごく気がかりだけど、なんだかこれ、おどろおどろしい話じゃないの……。

ジャンセンは二頭のオスにニヤリとし、次いでまたクレアに向かって続けました。

「この話の中には、〈毛なしのアザラシ〉についてお前さんの参考になりそうなこともいくらか含まれてるかもしれねえ。これから先〈列島〉をくまなく見て回るかどうするかはお前さんが決めることだが、その前に聞いておいても損はねえと思うぜ。存外、いま俺たちのいる場所は『白鯨』の話をするにゃぴったりくらあ。この話の結末の舞台は、ほかでもねえ〈クジラ食の列島〉の太平洋沖なのさ……」

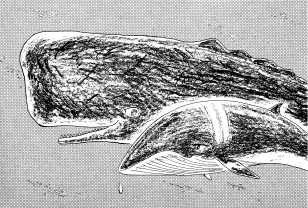

午後の日差しが海面に照り返し、黒い潮に浮かぶ黒い背中にも光沢を添えました。深海種族の闇の気配を帯びたストーリーに、陽光の中で耳を傾けるのも一興でしょう……

『白鯨』

「──前回は確か、ディックが〈沈まぬ岩〉に復讐を誓ったってところで終わってたな。じゃあ、彼はいかにしてその復讐をなそうとしたか?」

「前にも言ったように、ディックはヒレッ節が強くて頭も切れるクジラだった。マスターを軽く料理し、四〇頭の群れを小一時間でたいらげちまった〈岩〉の懐に闇雲に突っこんでいっても、一矢も報いず後追い自殺することになるだけだってことは、彼にもわかっていった。彼の持てるもんは身一つ、生命一つだ。復讐を成し遂げるためには、百%の勝利をものにしなくちゃならない。一つのミスは敗北を、死を意味した。勝つために、まずは敵をもっとよく知る必要があった。

「ディックはいっぺんに身内を失い、天涯孤独になった。もちろん、別のポッドに再入籍することも十分可能だったし、復讐するにしたって味方を探すことはできた。だが、彼はそうしなかった。彼の怒り、彼の悲しみ、彼の憎しみを共有できる者など、だれもいはしなかったからだ。予言者イライザの告げたとおり、ディックは他のクジラとの関係を一切断ち、その後の生涯を唯我独尊を貫いて送った。もはや彼自身が一つの〈郡〉、一つの種族だったんだ。

「こどもの時分、ディックも群れのおとなたちからメタ・セティの教えについてはいろいろ聞かされていた。だがいま、彼はメタ・セティの設けたルール、生物界の約束事に縛られていては〈沈まぬ岩〉に打ち勝つことは不可能だということを、いやというほど思い知らされた。ディックはメタ・セティと彼女を信頼する生きものたちに与することをやめた。そうしたところで、彼を咎める者、諌める者はだれもいないのだから。彼は回遊を無視した。〈学校〉もハーレムも、メスとの縁組もオスとの決闘も顧みなかった。ディックにケンカを売ってくるオスもいたが、彼は相手にしなかった。それでもしつこくちょっかいをかけてくるやつがいると、彼はそのオスを完膚なきまでにたたきのめした。対戦者が負けを認め、閉じた下顎を示す降参のディスプレイをしても、容赦なく痛めつけた。決闘の手順を踏むことなど論外だった。それはまるで、〈岩〉との死闘に備えたヒレ慣らしといった感じだった。ルールに従わない白いクジラの噂が広まると、オスたちは彼に寄りつかなくなった。『触らぬディックに祟りなし』ってわけだ。

「で、ディックは敵を知るのにどういう方法をとったか? まず、彼は復讐を成す前にあえなく殺られちまう愚は避けたかった。そのために、ディックは絶えず用心深く耳をすまし、ソナーを張りめぐらして、寸刻たりとも警戒を怠らなかった。なにせ、彼は大柄なうえに身体が白いもんだから、水面近くにいると目立ちやすかったんでな。彼はまた、呼吸を止め続ける訓練を重ね、潜水時間を引き延ばしたり、浮上間隔を不規則にとることに身体を慣らした。〈岩〉に居所を知られないための慎重さを身につけると、次はこちらから敵を発見する手法を編みだす必要があった。それは割合簡単に見つかった。おとりだ」

「おとり? アンコウの疑似餌みたいなもんですか?」チェロキーが質問します。

「相手は〈沈まぬ岩〉だぜ、〈クジラ食〉の」

「それって、まさか……」クレアが言いかけて息を呑みました。

「そう、〈クジラ食〉用のおとりとなりゃ、当然クジラしかいない。すなわちマッコウ、彼自身の同族よ。ディックにとっちゃ、もはや〈岩〉をおびき寄せるための餌に過ぎなかったがな。彼はマッコウの〈学校〉やハーレムを見つけると、距離を空けて後を尾けた。クジラたちは自分たちのポッドに用向きがあるのかと思い、後方の彼に声をかけたが、ぴったりくっついてくるだけで陰気に押し黙ったまま返事をしない薄気味悪い白いマッコウを、じきに相手にしなくなった。そしてディックは、〈岩〉がおとりにかかるまで気長に待った。敵が出現すると彼は、自らは見つからないだけの距離を保ち、仲間が屠られていく様をじっと観察した。〈沈まぬ岩〉がどれだけの能力を持っているか、どのようにして獲物に食らいつくか、それらの弱点は何か……。悲鳴と叫喚、血の沸き返る海を目の前にして、彼はあくまで無慈悲で冷酷な傍観者の立場を貫き、目と耳を駆使して情報を収集することに没頭した。万一〈岩〉に気づかれても、彼はあっという間に深海に姿をくらましたので、危害が及ぶことはなかった。

「なぜ、同族のクジラたちが互いをかばい合いながら次々と殺されていく光景を目の当たりにして、ディックは冷淡であり続けられたのか? 自分の親族が〈沈まぬ岩〉に襲撃されたときのように、彼らを助けようとする衝動に駆りたてられなかったのか? 答えは、彼はその最初の体験で悲しみの感情をまるまる一生分すっかり吐き出しちまったってことよ。同じシーンが再現されるごとに、彼はますます復讐の念のみをたぎらせていった。そして、いくら矛盾していようとも、目的を達するために他のクジラたちの苦悶と死を利用することに、いまの彼はいささかのためらいも感じはしなかったんだ。マッコウ族の者たちは、〈岩〉による殺戮の立会鯨、紅い目をした〝白い魔物〟を恐れて、ますます遠ざけるようになった。ディックが『〈岩〉に魂を売った』とみなにささやかれたのは、この先彼のたどる運命を考えると、実に皮肉な話だったんだけどな──」

おお、やだ! 〈岩〉の心を持ったクジラだなんて……。クレアは太陽の光と清冽な空気を求めて浮上し、ほっと息をつきました。

「──何十回かの虐殺現場の観察を通して、彼は〈沈まぬ岩〉の特徴と性質を頭の中にたたきこんだ。前回の復習になるが、〈マッコウ食〉の集団は二種類の〈岩〉から成り立っていた。群れの中心になる〈帆立巌〉は、その名のとおり背面に帆が張ってあるので、距離があってもすぐに発見できた。攻撃の主力は、その〈帆立巌〉から吐き出される小型の〈ハタラキ岩〉数個で、こいつらが屠ったクジラを〈巌〉に給餌していた。この〈巌〉と〈岩〉の関係はいまのやつとほとんど変わらねえ。大将はチビの子分どもに狩りを全部任せて、自分は波に揺られて高見の見物をしているのが常だ。

「しかし、観察を始めてすぐにわかったことだが、これらの〈沈まぬ岩〉はそれだけで動くもんじゃなくて、〈毛なしのアザラシ〉という操縦者がいた。小さな〈ハタラキ岩〉のほうは、上に乗っている〈アザラシ〉がよく視認できた。五、六匹の〈アザラシ〉がときどき入れ替わったりしていたが、後尾の一匹が棒状の尾ビレで方向を変え、先頭を除いた残りのやつがエビみてえな付属肢でもって〈岩〉を前進・後退させていた。問題は先頭にいる一匹で、こいつが捕食器官を担当していた。連中の驚異的な武器、銛は長大な触手で〈岩〉の本体とつながれていた。そいつを〈アザラシ〉が脇腹にある俺たちの急所めがけて射ちこむ。

「連中の採食行動は日中のみ行われる。〈アザラシ〉は視覚に感覚のほとんどを頼っているからな。クジラのブローを見つけたり、上空に舞っている海鳥を目安に獲物の位置を発見しているらしい。ディックは〈沈まぬ岩〉への接近限界距離を測った。六マイルまでなら感づかれずに近寄ることができた。獲物を見つけると〈ハタラキ岩〉が〈巌〉から分離し、クジラを追って散開する。銛を俺たちに命中させられるかどうかで狩りの成否が決まる。銛を発射すると〈岩〉はすかさず後退して、苦痛にのた打つ獲物に接触する危険を避けた。

「最終的にディックは、〈沈まぬ岩〉など恐るるに足らぬという結論を得た。俺たちマッコウ一族が〈岩〉に敗北し、滅びの潮路を泳がされつつあるのは、生物学的な行動パターンに縛られているが故だった。最高二〇ノットまで出せるマッコウに比べると、実際には連中のほうがヒレは遅かった。彼らは獲物が浮上する時間と位置を読んでいたにすぎない。クジラたちは逃げることばかり考え、やつらを攻撃対象とみなすことをしなかった。彼の四〇頭の親族が皆殺しにされたのも、恐慌を来して判断力を失ったからにほかならない。オスが食ってかかる場合にしても、〈岩〉を相手に正攻法に則るという愚を冒していた。実際に、ディックはマスターや兵の離れマッコウが〈ハタラキ岩〉を粉砕するシーンに幾度か出くわした。おかげで、〈岩〉の弱点を見出すのに大いに参考になった。その気になってかかれば、どちらが実力の点で優れているかは明々白々だった。唯一注意を要するのは銛だったが、これも実は命中精度がかなり低いことを彼は知った。よほどタイミングが合わない限り、〈アザラシ〉は銛を的に当てられやしない。なにより、〈沈まぬ岩〉と〈毛なしのアザラシ〉は、一体になっていなければどちらもあまりに無力だった。両者がバラバラになった時点で、〈岩〉は攻撃力も推進力も失い、ちっぽけな〈アザラシ〉は波間をもがくばかりで、メスでさえ仔アザラシのヒレを捻るより簡単に殺すことが可能だった。必要なのは非生物的な冷静さのみだった。

「これは余談だが、ディックがせっかく苦心して集め、犠牲も高いものについた〈帆立岩〉の習性と捕食活動に関する研究は、結局活かされずじまいだった。なぜって、そのレポートがマッコウ一族の間に出回ったときにゃ、もう当の〈帆立岩〉はほとんど滅びちまって、〈新種岩〉の時代が到来していたからさ。連中の捕殺と追尾の能力は旧いタイプとは雲泥の差だったから、彼の骨折りと下顎折りも無駄に終わっちまったってわけよ。

「さて、復讐の機は熟した。ディックは二五歳、悲劇の日から一〇年が経過していた。普通のオスだったら〈中学〉を卒業して派手に騒いでるころだが、彼はただ一頭で〈沈まぬ岩〉の観察学習の期間を修了する認定を下した。反攻の火蓋は切って落とされた。

「これまでに得た知識を総動員し、ディックは〝獲物〟を確実に〝屠る〟算段を練った。有利な条件はたくさんあった。〈沈まぬ岩〉は水面という二次元の上でしか行動できないのに対し、こちらは危ういのはその平面に上がるときだけで水中を自在に泳ぎまわれた。〈アザラシ〉たちは経験的にアタリをつけているが、実際に水が泡立ち黒い頭が海面を破って突き出すまでは、正確にクジラたちの位置を知ることができない。こちらからは天井に浮かぶ相手の下腹が〝丸聴え〟だった。〈岩〉にはまた死角があった。連中はなんと真下からの攻撃にはまったく無防備だった。獲物の行動を読もうとする〈毛なしのアザラシ〉の性質を逆手にとることもできた。自分の浮上位置の予測を誤らせて、相手の位置をこちらの攻撃の照準に合わせたり、怯えて逃走しているように見せかけていきなり牙を剥いて反撃するヒレが使えた。いざというときは、急所を外れたところをわざと突かせ、銛が命中したと思いこませ油断を誘う捨て身の戦術まで編み出した。〈アザラシ〉を海上に放りだして、〈岩〉と切り離せばそれで作戦完了だ。ディックは〈沈まぬ岩〉をバラバラに噛み砕き、牙も尾ビレも、その他クジラにかすり傷一つつけられる何物も持たない哀れな生きものに情け容赦なく襲いかかった。

「続く一五年の間、ディックは〝獲物〟を狩った。白いマッコウクジラはまさに神出鬼没で、北極から南極まで、太平洋と大西洋とインド洋とを問わず、どこへでもヒレを運んだ。的確に落ち着き払って〝獲物〟を処理するディックがなぜ、まるで何かを追い求めるかのようにあてどなくさ迷ったのか、彼自身も理解していなかった。一五年目にしてそれは判明することになったんだが……。ともかく、何十万頭と知れぬ俺たちの側の犠牲に比べればものの数ではないとはいえ、彼は百何十匹かの〈毛なしのアザラシ〉の生命を奪い、あるいは再起不能にさせた。他のオスクジラは〈岩〉を攻撃して引っ繰り返すことはあっても、〈アザラシ〉を負傷させるのは偶然にすぎなかったが、ディックは明らかに殺害を企図していた。シャチがアザラシを捕食するように、〈アザラシ〉の身体を切断し、四肢をもいだ。

「新たなる運命の転機が訪れた。成長を終えたディックの巨体はゆうに二二メートルを越えていた。だが、のんぶりスルメをしゃぶっている怠け者と違い、彼の肉体は固く引き締まっていた。齢四〇に達した彼の額には、老鯨のように深いしわがいくつも刻まれ、憤怒に歪められた形相は若き日のはつらつとした笑顔を取り戻すことは二度となかった。下顎は〈岩〉への渾身のアタックの繰り返しで醜くねじくれていた。全身の表皮をあばたのように覆う傷痕をつけたのは、イカでも同族のオスでもなかった。その証拠に、脇腹には何本もの銛が突き刺さり、苦痛を伴う戦利品として水流にはためいていた。氷山のごとく真っ白い身体と紅い目は、依然変わらぬ〝白い魔物〟のトレードマークだった。

「その年、北太平洋の西部──すなわちいま俺たちのいる場所だ──メスたちの避寒地にして〈岩〉どもの漁場、そして彼白鯨ディックにとっても狩りの舞台であるその海域で、ある日彼は一つの〝獲物〟に出くわした。三本の帆柱を目にしたとき、心臓の手前で分厚い脂皮に行く手を阻まれている銛の傷が疼きだした。その〈帆立巌〉は、彼に劣らず幾歳月を風雨波浪に耐えた老朽〈岩〉だった。それぞれの〈巌〉は、俺たち一頭一頭に個性があるように、外観が少しずつ違っていたが、こいつはその中でもひときわ異彩を放っていた。その〈巌〉の背面をグルッと一回りして縁どっていたのは、何百本というマッコウクジラの歯だった。そいつは屠った獲物の骨や歯でもって己が身を装ってやがったんだ。そして、ディックはその中に、父マスターの武勇の証を見た! 母の乳の匂いを嗅いだ! 兄弟姉妹たちの笑いさざめく声を聞いた! 電撃的な直感以外に、この〈巌〉が彼の仲間を皆殺しにした仇敵であるといういかなる証拠もなかったが、その直感はあまりにも強固で疑念を寄せつけなかった。

「動悸は彼の巨躯を揺さぶるように高鳴った。常に月光のような冷徹さで着々と破壊と殺戮の業を成し遂げてきたディックにとって、とうの昔に海底谷に埋葬してきたつもりでいた血の通った心が、いま再び心の臓腑から身体中に送り出されてきた。だが、それはしょせん初めて感じたのと同じ怒り、肉親や友鯨を失ったときに目をくらませた熱い怒りにすぎなかった。これまで密かに忍び寄って不意打ちしたり、他のクジラをおとりにしたりといった周到な戦法をとってきたディックが、〈沈まぬ岩〉に不慣れだった彼の父が最後に上げた雄叫びのように、高く咆哮して仇の〈巌〉に突進していった。

「すでに波涛の連なりからぬっと突き出た白く輝くディックの額を見出していたその〈帆立巌〉は、さっそく三つの〈ハタラキ岩〉をけしかけてきた。〈岩〉は滅多に見ぬ大物の出現に喜び勇んでディックめがけて躍りかかってきた。連中の浅薄さがディックをこのとき生命拾いさせたんだ。三つの〈岩〉は普段の要領で単独の獲物を取り巻いた。ねらいを定めるために動きを止めたその数瞬、ディックは素早く尾を振り上げて打ち下ろした。七〇トンの巨体による痛烈な打撃を受けて、二つの〈岩〉は粉微塵に消し飛んだ。が、三つめの〈岩〉に彼は反撃に出る余裕を与えてしまった。〈アザラシ〉の放った銛は、彼の推進機関である尾の付根深くえぐりこむように突き刺さり、それを貫通した。苦痛は憤怒を倍加し、三つめの〈ハタラキ岩〉も姿なきまでに粉砕された。

「燃えるような痛みに神経を苛まれながらも、身に染みこんだ慎重さが彼をして他の敵がまだ残っていないかどうか確認させようとした。〈沈まぬ岩〉の破片がディックの周囲で渦波にもまれている。ふと気づくと、どうも背中の辺りがチクチクする。なんと〈毛なしのアザラシ〉の一匹が〈岩〉ほどもある彼の背中にシラミのようにしがみつき、何かで表皮をつついているらしい。彼はいままで、〈岩〉から孤立しながらなおもクジラに歯向かってくるような無分別で度胸のある〈アザラシ〉にお目にかかったことはなかった。

「『小癪な虫ケラが……』

「ディックはひょいと身をよじってその〈アザラシ〉を振り落とすと、水中でもがいている動きの鈍い〝虫ケラ〟の下部に回りこんだ。貧弱な後肢を二〇本の尖った歯を持つ下顎でくわえこむと、その一本が簡単にちぎれた。息吹とともに奔出するクジラの血に比べれば微々たる量だったが、自分たちと変わらぬ赤い血液が流れ出た。

「苦痛に耐えかねたディックは、〈岩〉の残骸も瀕死の重傷を負ったはずの〈アザラシ〉もそのまま放置し、まだ〈巌〉のウヨウヨしている〈クジラ食の列島〉沖の海域を離れた。相手の戦闘能力もマヒさせたとはいえ、一五年の間一度たりとも敗北の憂き目を見なかった、それ故に生き永らえてきた〝白い魔物〟の、宿敵に喫した唯一の敗北だった──」

「悪ィ、ちょっと休憩にしようぜ。俺、軽く食事してくるわ。いま、下をヒロビレイカとクラゲイカの群れが通ってるんだ」

ジャンセンは不意に話を中断してそう言うなり、ご馳走が逃げ去ってしまわないうちに追いつこうとダイブ前の深呼吸に入りました。

「ええっ、またですか!? これじゃいつまでたっても不眠症が治らないっすよぉ!」チェロキーが抗議します。

「すぐ戻る」

ジャンセンはニヤッと笑って水深四分の一マイルの〈食堂〉へ降りていきました。