〈列島〉四島の最西端にある島の東を過ぎ、一行はやっと黒潮の本流から抜けだしました。小さな島々が飛び石のように南西に向けて連なるこの諸島の東には、最深部が五マイルに近い琉球海溝が並行して走っています。その北端にさしかかったところで、冒険者のクジラたちを歓迎しようと待ちかまえていた者がありました。

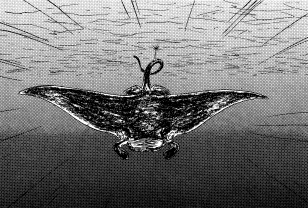

ダグラスが長距離ソナーでその影を〝発見〟したとき、彼は「おや?」といぶかりました。その形は横幅があって扁平なエイの一族のものでしたが、彼らの仲間にしては大きすぎました。三角形の広い翼と後ろに糸のように細く伸びた尻尾は、明らかに彼らのうちの最大種族であるオニイトマキエイ、通称マンタの特徴を示していました。しかし、普通のマンタはせいぜい四、五メートル、大きな者で七メートルの翼幅しかないのに、この影の主はゆうに一〇メートルを越える幅があったのです。

熱帯の海に住むオニイトマキエイは、海面近くを悠然と翼をはためかせて泳ぎながら一生を過ごします。大きな影が海底をさあっとなめて通り過ぎると、夜の一角が昼の領域にまぎれこんだかのようで、気の小さい生きものならそれだけでギョッとして岩陰に飛びこむところです。しかし、彼らは実は非常におっとりした海ののんびり屋さんです。奇妙な耳のような小さいヒレのついた大口をパックリ開けて食べるものといえば、細かいプランクトンばかりでした。クレアたちのヒゲの代わりに、彼らはエラの手前に濾過器を備えており、これで呑みこんだ餌を漉しとります。彼らマンタやジンベイザメ、ウバザメ、そしてヒゲクジラといった海中でも指折りの大柄種族が、こぞってちっちゃな餌しか食べないというのは不思議な気もしますが、高密で大量かつ比較的容易にヒレに入るプランクトンを摂ったほうが、大きな魚をいちいち捕まえて食べるより、巨体を支えるにはずっと経済的なのです(別にでっかくなって貧乏しているという意味ではありませんけれども)。食性の故か、彼らはまたおとなしい性格の点でも共通しており、大洋ですれ違ったりしたときには互いにあいさつを交わす仲でした。

マンタたちには、ほかにもクジラ族とずいぶん似通ったところがあります。まず、彼らは魚であるにもかかわらず、ペアを組み、メスは卵をお腹で孵して仔魚を出産します。こどもの数もやはり一頭が普通です。生まれたての赤ん坊はすでに体長が一メートルもあり、仔クジラが生まれるときに水平の尾ビレをクルッと巻きこんでいるように、ヒレを抱きかかえるような格好で生まれてきます。さすがにお母さんがおっぱいを与えることまではしませんけれど。それから、彼らはときどきグループで集まって世間話をすることもありますし(物騒なネタはおよそ話題に上りませんが)、ザトウクジラのフリッパリングのようにヒレで海面をヒシャッとはたいたりします。そればかりでなく、彼らはブリーチングも行うのです。流線型の身体で弧を描くクジラのブリーチもダイナミックですが、巨大な翼をいっぱいに広げて五メートルもの高さに跳躍するマンタのブリーチもまた一味違った壮観な見ものです。なまじ平たい身体を持っているものですから、落ちるときもそれはものすごい、海面が張り裂けたかのような大音響を立てます。彼らもせっかく立派な翼を持っているのだから、たまには海ばかりでなく空も翔びたいと思うことがあるのでしょう。

四頭のクジラたちが出くわしたオニイトマキエイは、しかし、本当は彼らの種族に似つかわしくない〝悪魔のエイ〟の呼び名を想起させるものがありました。藍色の水を通してその姿が見えるところまで来た巨大マンタは、大きさだけが異常なのではありませんでした。以前、太平洋のいまいる場所とちょうど反対側の海で出会った巨大ジョーズと同じく、口の両端に離れてついている目が異様な紅い光を放っていたのです。黒い三角翼を波打たせ、クレアたちと同じ進路を対向して進んでくる化けマンタは、明らかに彼女たちに用向きがあって出現したものと思われました。

四頭のクジラたちが出くわしたオニイトマキエイは、しかし、本当は彼らの種族に似つかわしくない〝悪魔のエイ〟の呼び名を想起させるものがありました。藍色の水を通してその姿が見えるところまで来た巨大マンタは、大きさだけが異常なのではありませんでした。以前、太平洋のいまいる場所とちょうど反対側の海で出会った巨大ジョーズと同じく、口の両端に離れてついている目が異様な紅い光を放っていたのです。黒い三角翼を波打たせ、クレアたちと同じ進路を対向して進んでくる化けマンタは、明らかに彼女たちに用向きがあって出現したものと思われました。「下がってろ」

ジャンセンが他の三頭に指示して、一行の先頭ににじり出ました。と、そのとき突然クレアが飛び出しました。

「お、おい!」

「アネさん!?」

ジャンセンたちがびっくりして呼び止めるのも聞かず、クレアは一頭でマンタのほうへ向かっていきました。なぜ彼女がこんな無鉄砲な行動に出たのかというと──それは、〈偽イルカ食〉に襲われたときを始めとして、これまでずっと三頭の仲間に助けられっぱなしだったことに負い目を感じていたからでした。本来自分個鯨の問題であるにもかかわらず、他の仲間ばかりを危ない目に遭わせているようで、クレアにとっては心痛の種になっていたのです。こんなことだからジョーイの声が聞こえなくなっちゃうんだわ。みんなに頼ってばかりいないで、進んで困難に立ち向かうようにしなくちゃ……。

彼女は勇を鼓して紅目のエイの正面で泳ぎ止まると、その軟骨魚族に向かって話しかけました。

「エイさん、あなたは私の坊やとシャチたちのことを何かご存じなの? もしそうなら、ジョーイの居所を教えて。そして、道を開けて私たちを通してちょうだい!」

クレアの必死の頼みも無視して、エイは左右に離れたどこを見ているのかわからない紅い目の色一つ変えず、彼女のほうへまっすぐ突っこんできます。教えてくれなきゃここをどかないわよ……。自分の体長より差し渡しの長い魚が目前に迫っても、クレアはグッとこらえてその場を動きませんでした。あわや衝突という寸前、マンタは前屈みに身体を曲げて彼女の下をくぐり抜けようとしました。しかし、巨大エイはクレアの度胸に降参して道を譲ったわけではありませんでした。

ギュッと閉じた瞼を再び開いて前方をうかがったクレアの目に、鞭のようにしなう尾が飛びこんできました。小さな背ビレしかついていないはずの長い尾の中ほどには、鋭く尖った刺が屹立していました。あっと叫び声をあげる間もなく、その尖端が彼女の下腹をさっと切り裂きました。赤い血がアワビの放卵さながらに海中へ広がります。痛みと同時に痺れの感覚が襲ってきました。巨大なヒレに包みこまれるように、目の前が暗くなり、彼女の意識はスーッと遠のいていきました。

クレアはエメラルドの水の中を漂っていました。水温はちょうど熱くも寒くもない心地よい温度で、まるで母親の羊水の中に浸っているようでした。生まれて以来ずっと、五分から二〇分おきに意識して必ず空気を吸いに浮上しなければならなかったのに、いまはその必要をまったく感じません。

「水の中でも息ができるなんていままで全然知らなかったわ! 私ってエラ付きクジラだったのね! エラ付きクジラよ、フフ……」

彼女は恍惚として身を旋回させながら、惰性に任せて進みました。水の抵抗は不思議に小さくなっていました。

「ああ、泳ぐ力も要らないわ! 私は自由……」

うっとりと瞼を閉じ、浮遊感覚に酔いしれていたクレアの耳に、だれかが自分の名を呼んでいるのが聞こえてきました。

「クレア、クレア、クレア──」

それはレックスの声にも、自分がよく知っているはずの(でも、名前が出てきません)異種族のクジラたちの声にも思えました。

「私は自由なのよ。エラ付きなのよ。ほっといてちょうだい!」

彼女は泡のように身にまとわりつくうっとうしい呼び声を軽々とかわし、追い越していきました。

不意に奔流が押し寄せ、クレアは否応なく流されていきました。いえ、押し流されているのではなく、引きこまれているのでした。水は先ほどとは打って変わって、沸騰するほど熱くなったかと思えば、真冬の〈豊饒の海〉のように冷たくなったりしました。エメラルド色だった水は濃い紫に変わり、刻々と闇の色に近づいていきました。激しい乱流に揉まれ、姿勢を保つことすらままなりません。さらに、エラもいつのまにか機能しなくなっていました。

「だ、だれか──!」

窒息のパニックに見舞われた彼女のか細い悲鳴も、渦を巻いて暗闇の中に吸いこまれるばかりです。その暗黒の帳の向こうに巨大な影が浮かび上がりました。それは夢の中に幾度となく現れた化物でした。いまその怪物に呑みこまれようとしているのは、息子ではなくクレア自身でした。

「いやっ! だれか助けて!」

いくらあがいても虚しく周囲の水を掻くばかりで、彼女と化物の距離は次第に縮まっていきます。巨大な怪生物の姿容は近づくにつれて次第に明らかになってきました。大きな大きなヒゲクジラでした。濁った両の目は光を宿していませんでした。ゆっくりと開かれた口の、びっしりヒゲの生えたそのまた奥に、ギラリと白いものがのぞいたような気がしました。水はその化けクジラの咽喉元へ向けてどんどん流れこんでいきます。その恐ろしいクジラの正体は──

ジョーイだったのです。

「!!!」

一歳の仔クジラとは似ても似つかぬ、いま自分を呑み下そうと顎門を開いているおぞましい怪物を、なぜかそれこそは息子ジョーイにほかならぬとクレアは直感しました。

戦慄、寒気と熱気、目も眩む光輝と文目も分かぬ暗闇、静寂と大音響がない交ぜになり、何もかもが泡と渦に覆い尽くされていきました。

「い、息が……」

目を開くと、白い泡が依然として視界を覆っていましたが、その奥には化けクジラの口腔ではなく、気づかわしそうに自分の顔をのぞきこむチェロキーの目がありました。いつもと変わらぬ水面が目の高さにあっただけでした。

「アネさん、気がつきましたか?」

クレアは貪るように空気を吸おうとしましたが、鼻孔の周りがなんだか腫れぼったくて思うに任せません。鈍いマヒ感が身体中にまだ残っています。

「心配せんでいい、クレア。エイの毒に神経を冒されて噴気孔の筋肉が緩みっぱなしになってしまったじゃよ。傷が浅かったから、しばらく水流で傷口を洗ってじっとしておればじきに元通り治るじゃろう。しかし、有毒の刺を持つオニイトマキエイがいるとは思わんかったな。ヒメイトマキエイやトビエイ、アカエイなら毒針を備えておるが、彼らははるかに小さい。大きさもさることながら、こんなケースは初めてじゃ」チェロキーの反対側に付き添っていたダグラスが言いました。

「本当にどこまでも世話の焼けるメスだぜ、まったく」

ジャンセンの声は真下から聞こえてきました。彼がクレアを背中で押し上げて溺れないようにしていたのです。これで彼も、ぶっきらぼうにブツブツ文句を垂れながらも、異種族にまで慈愛の精神を発揮する類い稀なオスの仲間入りをすることになりました。

「エ、エイ、さん、は……?」クレアは声を出そうとしましたが、まだうまくろれつが回りません。

「ジャンセンのダンナがヒレをグルグル巻きにしてのしちゃいましたよ」

「毒針にかすらねえようにするにゃ少々てこずったが、まあたいしたこたあなかったぜ、あの三角毛布野郎も。ちょっとした出迎えのあいさつ代わりってとこだろうな」

「そう……」

クレアは暗い声でつぶやくと瞼を閉じました。結局、自分はまた何の役にも立たなかったうえに、分別のない行動に走ってみなに迷惑をかけることになってしまったのです。

「ご、ごめんな、さい……」

「気にするな、クレア。ともかく、養生して早く治すことが肝腎じゃ」

「お前さんと小僧とで肝を半分ずつ交換すりゃいいんだろうにな。ほれ、小僧、交代だ」

クレアはまた目をつぶり、仲間たちの背に身を預けて考えごとに耽りました。どうしてあんな突拍子もない夢を見たんだろう……。毒のせいで意識が朦朧としていたとはいえ、よりによってあのような恐ろしげな化物クジラとジョーイを同一視するなんて……。

不意にクレアはある種の感覚を捉えました。それは水中を漂う血の香のようなほんのかすかな存在の痕跡でした。ジョーイと、化物クジラの……。

「いる、わ!!」

潮吹きも一頭でできない病鯨がいきなり叫んだので、みんなはびっくりしました。

「なんですって!?」

「感じるの……ジョーイが、ここから、近いところに、いる……」

うわごとのように息子の名を呼ぶクレアに、三頭のオスたちは顔を見合わせるばかりでした。しかし、クレアはいま、ジョーイとの空間を飛び越えたつながりが復交したことに確信を抱いていました。と同時に、彼女の予感はわが子の身にただならぬ事態が起こりつつあることを告げていました。

ジョーイ、あなたはいったい何をされているの!? 何にされようとしているの!?──