ジョーイがここから南のかなり近い距離にいることを、クレアはもはや疑いませんでした。彼の存在感がこれ以上希薄になっていく様子がないところをみると、シャチたちは──そして彼女たちも、とうとう旅の終着点にたどり着いたようでした。おかげで、もうしばらくいまの場所にとどまって療養する口実を得たわけです。その一方で、いつまでも休んではいられないと、クレアの気を焦らせる要因もありました。息子から送られてくるメッセージは言葉ではなく、意識がないかのようにぼやけているのです。また、あたかも深海を思わせる重圧と寒冷と暗闇の感覚を彼女は感じとりました。

一つの想念がクレアの心の中で徐々に形をなし、彼女を苦しめました。ジョーイの身体がどんどん膨らんでいって醜く歪み、あの夢で見た怪物クジラの姿に変身するのです。

もう一つ、クレアの身体は、ここにじっとしていてはいけないという危険信号を受け取っていました。それは南太平洋のツアモツ諸島の一環礁で、そしてここ〈クジラ食の列島〉に来てからときどき沿岸で感じたのと同じ、水中に溶存して肉体に染み入る隙を絶えずうかがっている邪悪なエキスに、この海が汚染されているというふうな感覚でした。はじめ、舌にかすかに刺すような感じを訴え、クレアは仲間たちに問うてみました。しかし、三頭はまだエイの毒が残っているのだろうと彼女をなだめるばかりでした。

クレアが自力で泳げるほどに回復するまでは、いずれにしてもこの海域に滞在しないわけにはいきませんでした。最も近い島からも二五マイル以上離れた沖の海には、波以外眺めるものとてなく、ときおり回遊性の魚のまばらな群れが通りすぎたり、渡り鳥の出遅れ組がまっさらな空のキャンバスに動くシミをくっつけたりするほかは、生きものの気配もほとんどありません。不吉な影のせいで他の生きものたちもここには寄りつかないのだろうか……。

秋の日差しと、南海の暖かな水に身を委ねつつ、四頭はあまり会話を交わすこともなく、ただじっとして過ごしました。彼らは一頭一頭の胸のうちで、これまでの旅のこと、これから自分たちの身の上に起こることについて、物思いに耽っていました。クレアは気だるい頭の中で、〈沈まぬ岩〉に傷つけられたディックが静養したときもこんな気持ちだったのかな、などと思いながら、しびれの感覚が全身からすっかり抜け落ちるまで辛抱しました。ゴールを目前に控えながらも、いまはひたすら待ちの時でした。

退屈な日々に耐えかねたのか、ある日チェロキーがクレアにせがみました。

「ねえ、アネさん。いままでオヤジさんやダンナの話はいくつも聞いたし、ぼく自身も話したけど、アネさんの口からは全然聞かせてもらってないじゃん? どうせほかにすることないんだし、一回ぐらいはアネさんの持ちネタも教えてくれたっていいじゃないすか」

「私は話をするのは苦手だって言ったでしょう。それに、物語なんて私、知らないわ」

物憂げな口調で断るクレアに、チェロキーはなだめすかすように言いました。

「いやいや、だれだって知ってる物語が必ず一つはあるはずですよ」

「そんなこどもでも知ってるようなことを話したってしょうがないでしょ。どうせなら、私なんかじゃなくて、ダグラスに話してもらえば?」

クレアにも、彼がどの話のことを指しているのかはすぐ見当がつきました。親から子へと伝えられ、こどもからおとなまですべてのクジラに親しまれている物語です。

「いや、そうでもないよ。あの話は種族ごとにアレンジされておるし、一頭一頭の母親によっても語り口は異なるものじゃ。それぞれに味わいというものがある。いい機会じゃ、わしは常々、異種族の間で一つの物語がどのように伝わっているのか、比較して調べてみたいと思っておったんじゃよ。それに、メスがわが子に歌い聴かせる物語に比べれば、オスの語りはどうも味気のうていけない」そう言ってダグラスも身を乗りだしました。

「うん。俺も聞いてみたくなったな。なあ、カアチャン、俺たちがジョーイになったってつもりでやってみろや」ジャンセンまでがおどけてはやしたてます。

冗談、私の歳でこんな大きくて老けたこどもを三頭も抱えてる親がどこにいるもんですか……と言いかけて、クレアもちょっと考えこみました。小さいころから幾度となく聞かされてきたこの物語に、〈沈まぬ岩〉や〈毛なしのアザラシ〉との遭遇とそれに対する疑問、ダグラスやジャンセン、ステラやマーゴリアの物語に含まれる教訓、今度のジョーイ誘拐事件の投げかけた波紋、彼女自身の心の葛藤も含めて、一連の事件の謎を解く鍵が隠されているのではないか、自分でこの物語を思い出し、語ってみることで、それらのできごとのピースをはめて一つのパズルを完成させるヒントになるのではないかと、そんな気もしてきたのです。

「仕方がないわねえ……。あんまり真剣に聞かないでよ、本当に下手なんだから」

こうして三頭の仲間に囲まれて穏やかな波の臥床に寝そべりながら、クレアはゆっくりとこの物語──〈メタ・セティの子〉の長い長い成長記録を語り始めました。

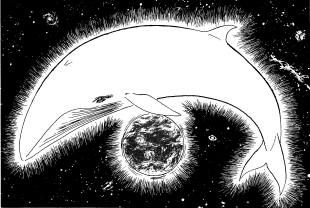

『メタ・セティがこの世を創りしこと』

「──むかしむかし──といっても、まだ時というものがなかったので、過去のことなのか未来のことなのか、それともいま現在のことなのかわかりませんが──薄暗くて何にもないだだっ広い空間に、一頭のクジラがぽつねんと浮かんでいました。それがメタ・セティです。彼女がどうしてそこにいたのか、だれが彼女を生んだのかは私たちにはわかりませんが、ここでは、私たちの住むこの世界と直接関わりのある彼女のことから物語を始めてもかまわないでしょう。メタ・セティはその大きさこそ知れませんが、胸ビレに白い斑点、背中に白い二重の帯を回した私たちミンククジラと同じ姿をしていました──」

「あれ? そこんとこ、ぼくらの間じゃザトウクジラってことになってますよ。胸ビレが長くて、頭にコブがついてて、尾ビレに黒白斑があって。彼女はメスなんだけど、歌がうまくてジャンプがとても上手なんです」チェロキーが自分の身体の特徴を確かめるようにしながら言います。

「わしたちのバージョンだとシロナガスじゃね。暗い宇宙空間で青白く長い身体がほのかに輝いておったとなっておる」とダグラス。

「俺たちんじゃ当然マッコウだ。深海も宇宙も似たような真っ暗闇だしな。そこでおふくろさんは、こう口を開けてニカカと微笑んで白い歯をキラッと光らせたもんだとさ」ジャンセンがそのとおりに口をニカカとさせてみせます。

「ウフフ、まあみんな間違いじゃないわよね。でも、メタ・セティはもっとお上品に笑ったと思うわよ」

クレアはまた先を続けます。

「──メタ・セティはそこで眠りに就いていました。時の流れのない虚空の中で、ただひたすら夢を見ていました。過去の夢、未来の夢、いくつもの次元の夢……天をも焦がす灼熱の世界、光さえ押し潰す高密高圧の世界、紫色の霧がどこまでも広がる世界……始めも終わりも順序もない、とりとめのないおぼろなイメージが、まどろむ彼女の脳裏を次々とよぎっていきました。彼女はそれらの夢の中のある一つの世界に心を惹かれました。そして、それを現実の宇宙として実現させたいという願望が芽生えました。

「メタ・セティは順を追って物事を考える思考を始め、こうして時が動きだしました。彼女が無数の宇宙のうちで創りたいと願ったのは、〝生命〟というものが満ちあふれてドラマを繰り広げている世界でした。それは、彼女がイメージしたダイナミックな他の宇宙からすればとるに足らないほんのちっぽけな世界でしたが、夢に見たその世界を、彼女はとっても好きになりました。ですが、いまの空っぽの空間は冷たく希薄にすぎ、ちっちゃくてか弱い生命が存在することはできません。そこで、それらのたくさんの生命たちが住むことのできる〝生きた星〟を、彼女は自ら世に送りだすことに決めました。

「そうして、メタ・セティはこどもを身ごもりました。何万年、何億年もの間、彼女はこれから産もうとする世界のイメージを思い描き、その期待といとおしさでもって胎内の子を育てました。やがてお腹の中でこどもが固まりだすと、メタ・セティにも悪阻がやってきました。彼女が真空の中で身を震わせ、尾を打ち振ると、そこから星々が生まれ、銀河が渦を巻きました──」

「銀河だってぇ? そんな話は知らなかったな」チェロキーが素っ頓狂な声をあげます。

「ええ。いっぱいできたんだけど、彼女がものすごい勢いで尾を振ったものだから、みんな遠くへ掃き飛ばされちゃったんですって。近くて肉眼でも見えるのが北の天に一個、南の天に二個あって、目のいいクジラはぼんやりと淡く光ってるのが見えるそうよ」

「あ、ぼくね、星を見たことあるんだよ」

「へえ、いいなあ。あれってなかなか見るの難しいのよね」クレアがうらやましそうに言います。チェロキーはジャンセンに向かって片目をつぶりました。

「──出産が間近に迫りました。メタ・セティは高熱に見舞われ、彼女の体内にいるこどもも蒸し焼き同然の状態でした。彼女はエーテルの波に浮き沈みしながら、激しく身悶えしました。彼女の見続けた夢は、へその緒を介してすべて星の胎児へと受け渡されました。いよいよその瞬間が来ました。メタセティは差し渡し八千万マイルもある大きな丸いこどもを産み落としました。生まれたてのメタ・セティの娘は、表面が熱のためにドロドロに溶けかかって盛んに湯気を立てていましたが、それでも健康そのものでした。彼女の誕生はいまから四六億年前にさかのぼるできごとです。

「──出産が間近に迫りました。メタ・セティは高熱に見舞われ、彼女の体内にいるこどもも蒸し焼き同然の状態でした。彼女はエーテルの波に浮き沈みしながら、激しく身悶えしました。彼女の見続けた夢は、へその緒を介してすべて星の胎児へと受け渡されました。いよいよその瞬間が来ました。メタセティは差し渡し八千万マイルもある大きな丸いこどもを産み落としました。生まれたてのメタ・セティの娘は、表面が熱のためにドロドロに溶けかかって盛んに湯気を立てていましたが、それでも健康そのものでした。彼女の誕生はいまから四六億年前にさかのぼるできごとです。「メタ・セティは出産と同時に、身体の中にたまって極限にまで達した熱い吐息を噴気孔から吹きました。その息吹は一つの塊となって宙に浮かび、光を放つようになりました。これが太陽です。彼女は〈メタ・セティの子〉をそっとやさしくその光の源の周りをめぐる軌道に乗せました。娘がじきに冷え固まることを母は知っていましたから、このまま冷たい宇宙空間に放置して凍え死なないようにしたのです。それから、メタ・セティがこどもを産んだ後の後産は、そのままこどものそばにとどまりました。これが月です。月は〈メタ・セティの子〉の周りを回りながら、穏やかな視線を投げかけて大きな星の赤ん坊を見守りました。また、自ら満ち欠けして示すことで、彼女の呼吸である一日二度の潮汐と、大潮小潮のリズムを保つ時計の役をつとめました。

「メタ・セティはさっそく、かわいい星の赤ちゃんにたっぷりと滋養を含んだおっぱいを飲ませました。この乳の流れた後はいまでも残っていて、夜空にほのかな白い筋を引いています。乳は〈メタ・セティの子〉の表面をすっぽり覆い包み、モヤモヤした大気を吸いこんで身体を清めるとともに、まだ熱のこもっていた彼女を冷やしました。これがほかでもない、私たちが住まっている海です。彼女の母の乳には生命の素がたくさん溶けこんでいました。母からの贈り物をもとに、〈メタ・セティの子〉はさっそく生命を創りだしにかかりました。大きな星のお母さんは、乳に含まれる栄養を与えながら、大地から火を噴かせたり、空に稲妻を閃かせたりして、揺り籠の中の生命の素たちをあやしました。濃密な乳のスープの中で、生命の素たちは同じ仲間に呼びかけました。

「『これからおもしろいものを創るよ!』

「『おもしろいものができるぞ!』

「『ぼくたちがおもしろいものになるんだ!』

「『もっともっとおもしろくなるのさ!』

「たくさんの、いろんな種類の生命の素たちが寄り集まり、生命を形作る部分となる自分たちの仲間を増やしていきました。こうして、生命は次第にその形を現していったのです。

「さて、ここで生命とはいったいなんでしょう? 息をすること、ご飯を食べること、自分と同じものを増やす力があること……。でも、本当の定義は〝つながり〟です。生命を摂りこみ生命に摂りこまれること、次の世代に生命を受け渡していくこと、多様な役者のそろった自然という舞台の上で自分の役を演じること、仲間たちと関係を築くこと、心を通わせ合うことです。独りぼっちで生きられる生きものなんてだれ一頭いません。原初の生命が産声をあげたときから、つながりはこの星の上で切れることなく連綿と続いてきたのです。

「では、最初のつながりとはどういうものだったのでしょうか? 生命の素からできあがった生命の先祖たちには、それぞれ特技がありました。光を浴びて栄養分を作りだす緑色の種族、エネルギーの転換が得意な種族、運動能力抜群の紐みたいな形をした種族などです。そのうち彼らは、バラバラでいるより、みんなが寄り合い所帯を設けたほうが、生命の可能性がもっと広がるということに気づきました。この目に見えないちっちゃな異種族同士が、一心同体のポッドとなってできあがったのが細胞です。やがては細胞も、同じようにさまざまな役割を持つ者同士が意気投合して一つの肉体を造り、互いに分業しながら一つの生命を支えるようになります。私たち多細胞の動物・植物は、みんな小さな生命のつながりから成り立っているわけです。そして私たち自身も、つながりによって〈メタ・セティの子〉を支える細胞みたいなものといえるでしょう。

「生命がようやく形を整えだしたころ、海は相変わらず〈メタ・セティの子〉の表面を満たしていましたが、すでに授乳期間は過ぎていました。生命たちは、いままでのように甘やかされて身体を造る原料を乳のスープに頼ってばかりもいられなくなりました。しかし、メタ・セティはちゃんと私たちが独り立ちできる手段を残しておいてくれました。それは、彼女が〈メタ・セティの子〉と同時に世界に送りだした太陽の光です。私たちの大昔の先祖は、最初、生命の光を灯す燃料として火山などから出る硫黄に目をつけました。この種族たちは、海底火山のそばでのんびりと何億年もの間温泉暮らしをしていました。そのうち、もっとてごろな水を燃料に選んだ別の種族が登場してきました。この〈水食〉の種族はやがてどんどん広がっていきました。一方、〈硫黄食〉の種族のほうは〈水食〉に後を任せて進化の表舞台から退きました。けれど、この旧い種族が新しい時代の波に乗りきれずに振り落とされてしまったのかというと、そうではありません。彼らの子孫はいまでも、深い海の底に立ち並ぶ煙突のそばや、八〇度を越す噴泉の中、強力な酸や塩でいっぱいの、他の生命の寄りつかないような水たまりで、細々と生きながらえています。彼らは地獄のような環境で現代の境遇を嘆いているでしょうか? いえいえ、タフさとナイーブさを併せ持つこの頑固なのんびり屋は、『世の中すっかり変わっちまったが、まだまだ俺たちにとって天国だってあらあな』と言っていますよ──」

ここでクレアははっと口を閉ざしました。「あらやだ! 私ったら、ジャンセンみたいな口調になっちゃったわ」

「ヘヘ、なかなか似合ってんじゃねえか。いまの、シャロンの姉御に聞かせてやったらなんて言うだろうな?」当のジャンセンがからかいます。

「もう、訂正! 『私たちの周りの環境もすっかり変わってしまいましたけど、まだまだ過ごしやすいところもあるんですのよ』と言っています。これでいいわね、オホホ……」

「ところで、アネさん、質問。前々から疑問だったんですけど、なんで水だの硫黄だのが生命の燃料になるんすかね?」

「ううん、私もわかんない……。ダグラス、教えて?」

「詳しく説明するとややこしい話になるんじゃが……。わしたちが潮を吹いて呼吸するのは、空気中から酸素をとりいれて二酸化炭素を吐き出すためじゃ。〈水食〉の後裔にあたる植物は、これと逆のやりとりもしておる。二酸化炭素と水を材料に、光で調理して炭水化物のご馳走をわしたち動物のために用意してくれていると考えたらいい。その過程で余った酸素が大気中に放出される。これは、わしたちにとってはもちろん無害じゃが、水の代わりに硫化水素を利用していた古い種族にとっては毒だったわけじゃ」

「アネさん、わかった?」

「……半分くらいは」

クレアは先を続けます。

「──〈水食〉族はそれから何億年もの間、気長にプクプクと酸素の泡を吐き続けました。酸素は海水に溶けていた鉄と結び付いて赤錆となり、どんどん海底に降り積もっていきました。赤い雪が消えかかると、いよいよ酸素は大気中に解放され、生命にとって欠かせないものとしてつながりの中に加わりました。食物をエネルギーに変えるときに酸素を使うと、それまでよりずっと効率がよくなることを、何兆何京というバクテリアのうちの一匹が発見したのです。その偉大なバクテリアがだれだったのかはわかりませんが、彼の発見した成果は私たちのブローにも十分に活かされています。ちなみに、三〇億年前から私たちの活力の素を供給し続けている藻の仲間が、いまも塩分の濃い入江に住んでいます。世界で初めて緑の彩色を装った種族の直系の子孫は、銀色の泡の行列を吐きながら、ひっそりと太古の時を刻んでいます。

「さて、海の中には多細胞の動物たちが登場します。前座を務めたのは、細胞の協同芸術の開拓派カイメンや、透明な水の申し子クラゲ、泥の毛布をすっぽり被ってモゾモゾしている蠕虫など、骨や殻を持たない種族でした。五、六億年前から体節や殻を持つ種族が現れ、海中にひしめいて造形の斬新さを競い合いました。この時代の生きものにはとっぴな姿形をした者がたくさんいました。伸び縮みするノズル付きの口を持つ五つ目玉の種族、剣を背中にピンピンと生やして海底をそぞろ歩きする種族、二本のエビみたいな肢で獲物を巻き上げ、真ん丸のギザギザ口に運ぶ、見るからにおっかなそうな食肉種族など、変り種の宝庫でした。もちろん、彼らが後の子孫たちの容姿を見たら、ギョッとして飛びすさるか、滑稽さのあまり吹きだすかもしれませんが……。

「このうち、とくに注目を引くことのなかった一種族が、チャンスをつかんで大躍進を遂げたのは約四億年前からです。いまのナメクジウオに似たピカイアというひょろっとした生きものを先祖に抱くその種族が、今日三万を越える種族を抱え海の主役を務めている魚たちです。当時は、カメのように全身を板状の甲羅に覆われたいかつい魚たちが海中を闊歩していました。中には、私たちミンククジラくらい大きくて恐ろしげな顔をした肉食魚もいました。ディニクチスというその魚は、大きな目玉をぎょろつかせ、大顎をガチガチうならせながら(でも、彼らの口には歯が生えてなかったんですって)のし泳いでいました──

「チェロキー、あなたこの時代に生まれなくてよかったわね」

「ぼくもそう思いますです──」

クレアは先を続けます。

「さて、同じころ、後に魚たちの主流を占めるようになった真骨魚族と袂を分かった一種族が、新天地を見出しました。シーラカンスやハイギョと近縁のある魚が、いままで彼らの仲間がだれも試みようとしなかった冒険にチャレンジしました。水と空気との境界の向こう側から自分たちを呼び招く声を、そのとき彼らは耳にしたのです。

「『ここは新しい世界だよ。海とは違ったおもしろい世界だよ。太陽がまぶしいよ。風がさわやかだよ。雨の調べも聞こえるよ。どう、君たちも来てみない?』

「ヒレで身体を支えることができ、浮袋と口腔のつながったこの魚たちは、呼び声に応えて新たな生き方を目指す決心をしました。勇気を出して地上への一歩を踏みだした彼らを、トクサやヒカゲノカズラといった巨大な植物の密生するジャングルと、先住者のカタツムリや昆虫、ヤスデなどが、ともに世界を分かち合う仲間として歓迎しました。これらの生きものたちは、彼らに先んじて陸の上に生命のネットワークを張りめぐらし、背骨のある新参者を迎える準備をしていてくれたのでした。この新入りたちが両生類の一族です。

「しかし、陸での生活はなかなか厳しいものでした。激しい温度差、体温を奪う風、照りつける直射日光、そして何より乾燥の脅威と闘わなくてはなりません。両生族は陸に居をかまえてはいても本籍はやはり水中であり、水のそばから離れることはできませんでした。変化と刺激に満ちた陸上の世界にもっと耐えられるようになれば、生命のドラマももっとおもしろくなっていくに違いありません。そこで、身体の水分を保つ丈夫なウロコと硬い卵の殻を持つタフさが自慢の爬虫類が登場しました。一億年ほど続いた両生族の時代は終わり、彼らは爬虫族にバトンタッチしました。全長四メートルに達する者もあった水際族の子孫は、だいぶ小ぶりになりはしたものの、今日でも存分に活躍しています。ただ、彼らは専ら淡水域に住んでいるので、残念ながら私たちクジラはお目にかかれませんが。

「こうして生きものたちが、メタ・セティの夢に見たように一つの世界を満たしていく中で、〈メタ・セティの子〉が常に変化しなかったわけではありませんでした。藻類の生み出した酸素が徐々に大気中に増えていったのはその一例です。この酸素のおかげで、生命に有害な光が上空で和らげられ、陸の上に新世界が拓けたのでした。一方、それとは逆に二酸化炭素のほうは、たくさんあったのが次第に減っていきました。これもまた生きものの仕業です。植物やサンゴが、星にとって毛布の役目をする二酸化炭素をたくさん吸収することで、〈メタ・セティの子〉はあまり暖まりすぎずにすんでいるのです。

「母なるメタ・セティも、生命の揺り籠である〈メタ・セティの子〉が引っ繰り返って、上に住んでいる生きものたちが振り落とされたりすることのないように、常に気を配ってきました。〈メタ・セティの子〉自身もそうです。彼女は私たちクジラと同じように、体温をほぼ一定に保ってきましたし(ちょっぴり風邪を引いて氷河時代に突入することもありますが)、大気の衣も、酸素の上掛けをまとった青年期以降は年がら年中飽きもせず同じ装いですませています。そのほかに太陽の日差しや海の塩辛さなども、生きものにとってちょうどいい具合に絶えず調節されてきました。刻々と変化を遂げるこの星の上で、生命の灯自体が吹き消されてしまわないように、メタ・セティは注意深く見守ってきたのです──」

「オヤジさん、たびたびで申し訳ないんすけど、また質問。そもそも海ってなんでしょっぱいんですかね?」

「私もそれは疑問」

チェロキーが話の腰を折ると、クレアも質問者に加わりました。二頭の若いクジラがまたもや博学の老鯨に目を向けると、ジャンセンが回答を横取りしました。

「そりゃおめえ、俺たちクジラが毎日小便を垂れるからに決まってんじゃねえか」

「ちょっとジャンセン、ふざけないでちょうだい。あなたに訊いてないわよ」

「ちっ」

「うむ。海の塩分は、陸上から川によって運ばれる鉱物と、海底火山の噴出するガスが結び付いてできておるんじゃが、そのまま放っておいたらどんどん海水中に溜まって、わしたちは塩漬けになってしまうところじゃ。そうならないのはなぜかというと、干潟や海底に岩塩として蓄えられるからなんじゃな。おかげで、海水中の塩分はまさにわしたち生物に最適の濃度に保たれておる。〈メタ・セティの子〉が自律的に環境をコントロールしている──すなわち生きていることを示す証拠といえるじゃろう」

「なるほど……。じゃ、続きに入るわね──しかし、ときには大きな事件が起きることもあります。メタ・セティがちょっと目を離した隙に巨大な星屑がこどもを直撃したり、〈メタ・セティの子〉が気分転換に(彼女でもそういう心境に陥るときもあるのでしょう)大胆な化粧直しをしようとして派手に大陸同士をぶつけてしまったり、風邪がひどくなって地表が全部凍りついてしまったり。そうしたときには、生命の世界もあおりを受けずにはいられず、かなりまとまった数の種族が短い期間のうちに滅んでしまうこともあります。長い〈メタ・セティの子〉の半生の中で、何回かそのような大事変がありました。

「その一つが爬虫族の時代の終焉です。およそ二億年前より顔を出し始めた恐竜の一族は、空の翼竜、海の海竜とともに、この時代の主要なキャラクターとなりました。シロナガスに匹敵する陸上で最大の種族まで生み出し、一億数千万年の間栄華を誇ってきた恐竜たちは、六千五百万年ほど前に不意に姿を消しました。地上最強の肉食竜を含む数多くの種族を育てた彼らが、なぜ突然のように絶えてしまったのか、私たちにはわかりません。

「ただし、大絶滅を免れた種族も多くありました。だからこそ、私たちがいまこうして存在していられるわけです。恐竜と同じ爬虫族の間でもワニ、カメ、ヘビなどの一族は生き残りました。海の中では、爬虫族とともに繁栄を極めた頭足族のアンモナイト、ベレムナイトは滅びの潮路をたどりましたが、温暖な海域に住むデリケートな古い種族である造礁サンゴは不思議にも絶滅しませんでした。一つ言えることは、多くの種族が一緒になって滅んでいったのも、またその中で生き残れる種族(それが一見天変地異を乗りきれそうにないひ弱な生きものに見えても)があったのも、そして生命の世界を再建することができたのも、生命がつながっているからだということです。

「生命誕生以来、数多くの種族が生まれては滅んでいきました。今日〈メタ・セティの子〉の生命のネットワークに加入している種族の数は三百万とも一千万ともいわれますが、過去に滅んでいった種族を合わせるとその十倍に上るでしょう。一時期に集中して起こった大絶滅期以外でも、生きものの種族は常に絶え滅んできました。生まれでた一つの生命は死ぬのが必定であるように、一つの種族もいずれ滅びるのを避けることはできないのでしょう。しかし、ネットワークの参加者は退会することを気に病まずにすみます。なぜって、つながりが失われることはないからです。

「絶滅の一つのパターンは、自らの血を引く種族を後代に残していく型です。先代よりもっと洗練された、あるいはもっと凝らないやり方で、その生き方を引き続き継承していく種族もありますし、同じ血を引きながらもまったく別な生き方に転身する種族もあります。もう一つのパターンは、直接の系統ではなくても、やはり同じ生き方──他の種族との関わり、暮らしぶり、社会の仕組みに至るまで──に惹かれて後を継ぐ者たちが現れる型です。その養子種族は、しばしば道を最初に拓いた種族と不思議によく似ています……まるで時の鏡に映る鏡像のように。

「生物の種族は、生きものがそれぞれ子孫を残し、あるいは残さずとも捕食者に肉体を授けて死ぬように、後継種族を残し、あるいは似たような生き方を選んだ別の種族に道を譲って、後を任せます。未来への足がかりを提供して去っていった種族は、長大な生命の物語の登場鯨物として、〈メタ・セティの子〉の記憶の中にいつまでもとどめられるのです──彼女が生き続ける限り……。

「一匹一匹の生きものと同じく、種族もまたその生き方は多様です。これまでその時代時代で栄えてきた種族は、前の時代にはてんで目立たなかったものが多く、進化の晴舞台を退いてからは控えめな生き方を選びます。エラヒキムシ族しかり、スズコケムシ族しかり、ウミユリ族しかり、腕足族しかり、シーラカンス族しかり、両生族しかり……。一つ一つの種族にも初々しい思春期があり、情熱に燃える青年期を経て、安定した壮年期に至り、しまいには時の源流の中へ還っていくのです。そこにはさまざまな〝鯨生模様〟があります。短命な種族もいれば長命な種族もいます。必ずしも強大な捕食者の種族、いくつもの流派を生み出した大所帯の種族、世界中に分布を広げて成功を収めた種族が長生きだとも限りません。そして、息永く続いてきた種族は、たいてい地味で、決して強くもなく優れてもいず、それでいて不思議とユニークな生態を持っています。それはもしかしたら、生きることの楽しさ、おもしろさと関係があるのかもしれません。

「あなたはオウムガイという生きものをご存じですか? 南太平洋に数種が生き残っている彼らは、アンモナイトに似た頭足類の一族で、五億五千万年前にさかのぼる種族の歴史を持ちます。彼らはイカやタコのように足(数は九〇本もありますが)と高性能の目を備えているのですが、なによりの自慢は巻貝の殻のようなマイホームです。白と褐色の縞模様に彩られた美しい家はいくつもの小部屋で分かれています。玄関とつながった大きい部屋が居間で柔らかい身体を収めており、その奥は気密室になっていて、水を出し入れすることで浮上潜水を行います。エレベーターになるこの家でもって、オウムガイは水中を自由に昇り降りできます。水平に動けるようジェット噴射装置まで備わっています。

「カブトガニという生きものもいますよ。彼らもまた古の時代に生を謳歌した種族の末裔です。三葉虫の親戚である彼らは、大繁栄したその親戚の二倍の五億年くらいの歴史を持っています。カブトガニはドームのような大きな甲羅を背負い、そこに豆粒のような目がポチポチと付いたユーモラスな顔をしています。ふだん浅い海底に住む彼らの一族は、泳ぐときには背中を下向けにして背泳ぎの格好で進みます。オスよりメスのほうが大きく、親子ほども差があります。春の満月の晩、メスとオスは前後に連結して(オスが何匹も後ろに連なって長い行列を作ることもあります)、産卵のために砂浜を目指すのです──」

「オウムガイは知ってるけど、カブトガニは聞いたことないなあ。いったいどの辺に住んでるんです?」チェロキーがダグラスに尋ねました。

「いくつか〈郡〉があるが、〈クジラ食の列島〉の内海にもいると聞いておる」

「えっ、そんなとこにいて大丈夫なんですか!?」

「そこではもう絶滅寸前じゃそうな」

「あらま」

「──さて、それでは私たちクジラ族の祖先はどんなだったでしょう? 初めに海の食物連鎖のトップに立ったのはサメでしたが、時代を少し下って、私たちの種族とそっくりさんの生きものが登場します。当時、爬虫族の中で海洋を生活の場に選んだのは、現生種族より巨大なウミガメ、海トカゲ竜、首長竜、魚竜です。そのうち、イクチオサウルスに代表される魚竜は、まさに爬虫イルカと呼ぶにふさわしい生きものでした。体長二メートルほどのイクチオサウルスは、流線型の胴体に細長いくちばし、波を切り裂く三角に尖った背ビレと方向転換に使う一対の胸ビレという具合に、いまのイルカたちとほとんど変わらない身体つきをしていました。鼻孔が頭のてっぺんに開いていて潮を吹く点も一緒でした。ただ、やはりヒレ状の小さな後肢も付いていたこと、尾ビレが水平でなく垂直になっていて、下向きの出っ張りの中を背骨が通っていたことがちょっとした違いでした。彼らは完全な水中生活を営む者として、一頭のこどもを水中で出産しました。彼らの種族も、もしかしたら〈郡〉を作り、歌を歌い、物語を語っていたのかもしれません。そんな生きものが本当にいたのか、ですって? 奥深い海溝の上にたたずんで耳をすましてご覧なさい。一億年前の彼らの歌の残響がかすかに聞こえてきますよ。

「でも、そうするまでもなく、彼らの歌に応えた者がありました。初期のころに爬虫族の中から分化し、恐竜たちが全盛期を送っている間ひっそりと下生えの陰で生きてきた種族に、大いなる爬虫類の王者の一門を滅亡に追いやった災厄を生き延びた者がありました。毛皮をまとい、小さい身体で体温を保つことのできる哺乳族です。彼らは恐竜たちの遺産を引き継いでさまざまな環境に広がっていきました。そして、その中に海際の陸の上に住み、蹄を持ったアザラシほどの大きさの一種族がありました。五千万年ほど前のある日、彼らパキケトゥス族の一頭が岸辺に立ち、彼方までたゆたう海を見晴るかしていました。波打ち際に四肢を濡らし、潮騒に耳を傾けながら、眩しい光の細片を散りばめた海の面を、彼らはじっと見やりました。沖合はるか、幻の虚影が弧を描いて海霧の中に躍るのを、彼らは見ました。遠い遠い彼らの先祖が四億年も昔のとある日に聞いたのと同じ声を──その先祖が陸へ差し招かれたのと同じように、今度は広漠たる安らぎの世界、自由と歌と喜びの世界へといざなう声を、彼らは聞きました。その幻影が一千万年以上前に滅びた先代種族のものか、それとも彼ら自身の来るべき未来の姿だったのかはわかりません。しかし、そのときパキケトゥスは、水の占める世界、すべての生命がそこから発したメタ・セティの乳の海へ再び還ることを決心したのでした。

「毛と後肢と嗅覚を失い、ヒレと〝聴る耳〟と潜水の能力を獲得した私たちは、ひょろ長いムカシクジラの時代を経て、ヒゲクジラと歯クジラの二グループに分かれました。新たなチャレンジャーとして、真水分の不足や体熱を奪う低い水温などの問題を克服した私たちクジラは、いまや水中での暮らしにすっかり馴染みました。おそらく数千万年の後には、私たちは後に続く種族に道を明け渡していることでしょう。その相手が私たちの直系の世継か、アザラシやラッコといった後輩種族か、それとも全然別の種族、例えば巨大化したペンギンのような者たちかは知りようもありません。しかし、私たちはその未知の子孫が、私たちがこの海で歌ってきた歌を引き継いで歌い続けてくれるだろうと信じています……。

「本当に、七マイルの雲の上から七マイルの海の底まで、〈メタ・セティの子〉の表面は生命で満ち満ちています。生命であふれる世界は、不思議でもいっぱいです。なぜアオブダイはベッドで眠るの? ガンギエイはどうやって電気を起こすの? トビウオはだれに飛び方を習ったの? どうしてシオマネキのハサミは片一方だけ大きいの? なぜヘコアユは逆立ちして泳ぐの? セイウチはなぜ長い牙を持っているの? サンゴはどうやって大潮の時を知って卵を産むの? なぜサケは生まれた川に帰ってくるの? だのになぜウナギは海に産卵しにいくの? カツオノエボシはどうやって群隊のみんなで針路を決めているの? なんでフグは自分の毒に当たらないの? なぜシュモクザメの目は左右があんなに離れているの? キョクアジサシはどうして北極と南極を往復するの? ナマコはなんでびっくりするとお腹の中身を吐き出すの? どうしてカイメンは崩れても元通りになるの? なぜ夜と昼とで海の上と下の魚が場所を交代するの?……まだまだきりがない生命の謎に対する答えは、それぞれの種族が受け継いできた歴史、語り伝えてきた物語、そして彼ら自身の生き方の中に隠されています。私たちクジラの生活だって、ほかの生きものたちの目から見たらずいぶん不思議かもしれませんね。

「目を開けば、生命の世界はきらめきで満ちています。色彩の宝庫サンゴ礁、浮魚たちの一糸乱れぬ銀鱗の舞、微細な生命の結晶マリンスノー、深海魚の発光パフォーマンス、一匹一匹の母親が祈りをこめて産み落とす生命の芸術……。耳をすませば音楽も聞こえます。にぎやかな磯のさざめきから、大洋のクジラの独唱に至るまで、たくさんの生命の調べであふれています。〈メタ・セティの子〉も波や岸や海底の奏でる音色で演出します。その曲は、三〇数億年の昔から終わることなく、途切れることなく続いているのです。

「扶け合う者たち。テッポウエビとダテハゼ、ナマコとカクレウオ、クラゲとイボダイ、カイロウドウケツとドウケツエビ、サメとブリモドキ、ヤドカリとゴカイ、ハナヤサイサンゴとサンゴガニ、ウツボとオトヒメエビ、イソギンチャクとクマノミ……。無論、これらは目に見えるごく一部の表面的関係にすぎません。この〈メタ・セティの子〉の上に生を享けたすべての生命が、隠れた形で、間接的に、みなとつながり合っています。

「母の愛。タコの母親は卵が孵化するまで餌も食べずにじっと守り続けます。イセエビは親が腹に卵を抱きかかえて生まれるまで水流を送ります。ネンブツダイは卵や生まれたばかりの赤ちゃんを口の中に含んでガードします(もちろん、間違って食べてしまわないよう細心の注意を払いますが)。サメやエイの仲間、ウミタナゴ、メバル、そして私たちクジラの仲間などは、お腹の中でこどもを育てて自力で泳げるようになるまで養ってから出産します。タツノオトシゴなどのようにオスがメスから卵を預かって出産の大儀を果たす種族もいます。多くの種族は海藻やサンゴ、砂の中などに卵を産みつけ、すぐに食べられてしまわないよう巧みにカモフラージュします。弱い者、メタ・セティの乳の海にすべてを委ねる者は、たくさんの生命を産み落として生存のルーレットに賭けます。激しい生と死のドラマがやや落ち着きをみせる日没後、母親たちは危険と驚異に満ちた広大な世界へ新しい生命が旅立っていくのを見送ります。アワビは二〇万、マグロは数百万、マンボウは三億もの卵を産みます。でも、そうした数知れない卵やこどもたちのうち、無事に成長しておとなになり、また次の世代を生み出すことができるのはたったの二匹です。数万、数百万から二を引いた残りの数の生命たちは、他の生命を養う糧となるのです。

「海の生きものの世界は、他のどの世界にも劣らず過酷です。ちっぽけな単細胞の藻類の大部分が、一日とは長生きしません。朝日と夕日を一回ずつ拝むことができたら、それでもう幸運というものです。小さな生命は、多いときには六段階、七段階もより大きな生命に次々と食べられていきます。稚魚を食べた肉食プランクトンを親魚が食べます。小魚を食べた小イカを食べた魚を食べたイカを大きな魚が食べます。ほとんどの魚は天敵に食べられることで一生を終えます。めくるめく生命の世界です。生まれてすぐ死ぬ九九・九九……%のこどもたち。おとなになる寸前に次の世代を残すことなく生命を落とす若者たち。わが子の誕生を待たずして生命を奪われる母親……。

「でも、悲しみも、喜びも、怒りも、苦しみも、みな包み越えて、すべての、文字どおりすべての生命が、今日を全力で生きます。今日を生き延びれば明日を生きます。自分を生かすにしろ、子孫を生かすにしろ、他のだれかを生かすにしろ、生命は必ず受け渡されていきます。生まれたその日に死んでしまった赤ちゃんも、鯨生を悩める少年クジラも、だれもが生命の担い手です。私たちはだれでも、自分の生命が他の生命とつながっているんだということを、ふと実感することがあります。それにいちばん近いものは何かといえば、〝微笑み〟かもしれません。心の中に笑みの広がったとき、あなたは〈メタ・セティの子〉自身なのです。

「さあ、生命のネットワークの参加メンバーたちの声に耳を傾けてみましょう。

「ミトコンドリアが言います。『ぼくもまさかここまで生命がおもしろくなるとは思わなかったよ』

「ストロマトライトが言います。『二〇億年前に私の作った酸素をいま吸っているのはだあれ?』

「フデイシが言います。『やあ、今日も生命がいっぱいだ!』

「イクチオサウルスが言います。『どう、私たちを越えるハッピーは見つかって?』

「私たちのご先祖バシロサウルスが言います。『海に進出してきたのはやっぱり正解だったね』

「たったいま、メタ・セティがあなたに問いかけます。『あなたは生きることに満足していますか? 生きていて幸せですか?──』」