四頭はほどなく、水深三マイルを越える地点までやってきました。例の舌が強ばるような〝苦味〟、身の回りの空間が自分を敵視してでもいるかのような圧迫感とともに、ジョーイの無意識の救難信号はますます強まりました。そして今度は、不吉な異変を察知していたのはクレアだけではありませんでした。ジャンセンは南への行進を始めてからむっつりと押し黙り、まるで何かに気をとられているかのようでした。

「どうかしたの、ジャンセン?」

「……いや。ただ、ある言い伝えを思い出しただけさ。『白鯨』の話を他鯨に聞かせたやつは、ディックと〈帆立巌〉の祟りを受けて、必ず〈岩〉に屠られるなり何なりの凶事が降りかかるってな。その類いのバカバカしい話なんて、俺ははなから信じちゃいねえが……どうやら、運試しをさせられることだけは確かなようだ……」

「ダ、ダンナ、話を聞いたほうは大丈夫なんでしょうね、その祟りって?」珍しく真剣なジャンセンの表情に、チェロキーが恐々と尋ねます。

「マッコウなら問題ないが、ザトウの場合は百頭以上のクジラに歌って聞かせねえと覿面に祟られることになってたっけか」

「ど、ど、どうしよ~!? あんな長い話、全部覚えられないっすよぉ!?」

そんなの冗談に決まってるじゃないの……。慌てふためくチェロキーに、クレアはあきれてものも言えません。変なウソを吹きこむジャンセンもジャンセンですが。

慎重を期して夜の間は移動を控え、朝になってまた出発しようとしたとき、チェロキーが海面の異様さに気づきました。

「あれ? なんだろ、あそこ」

進行方向の南の海の表面が何やら白っぽく光っています。朝日や夕日の反射のようにも見えましたが、昇ったばかりの太陽の照り返しは、ちゃんと正常な東の方角で不安をそそることなくきらめいています。夜も明けていますから、無論夜光虫などではありません。

四頭のクジラは用心に用心を重ねつつ、〝白潮〟の広がる水域へとヒレを進めました。中へ泳ぎ入ってみると、水の分子そのものがかすかな燐光を放っているような感があります。ダグラスが率直に印象を述べました。

「ううむ、発光プランクトンでも脂の類いでもなさそうじゃ。わしも七二年の生涯でこんな海を訪れたことは一度もないわい。あのエイやサメといい、殺鯨シャチ集団といい、この奇怪な海といい、年寄のコチコチ頭で受け入れるのは少々重荷じゃわな」

進むにつれて海はますます白く濁り、まるで鈍く光る乳のようでした。クレアたちがゆるゆると微速で前進していたとき、不意にジャンセンが泳ぎ止まりました。三頭の仲間が振り返ると、彼は身じろぎもせずにじっと真下を凝視しています。

「すまねえな、クレア。俺はどうやら客として呼ばれてるらしい。お互い運がありゃ、また娑婆で会おうぜ。運がなけりゃ、この次会うのは冥海だ」

ジャンセンはクレアの顔を見つめてやや申し訳なさそうな口ぶりでそう言うと、急に武者震いするように水面に浮上しました。これで空気の吸い納めとばかり六〇回ほど激しく潮を吹き、続いてフルークアップからの大潜水に入ります。

「ちょ、ちょっとジャンセン!? どうしたっていうのよ!?」

呼び止めるクレアの声も耳に入らぬように、ジャンセンは底知れぬ海溝の深みへまっしぐらに降りていきました。彼の黒い身体はあっという間に〝白い闇〟に溶けこんで見えなくなりました。

頼みにしていた偉丈夫のマッコウクジラが深海へ姿を消すのを、三頭のヒゲクジラが茫然として見送っていたときでした。まるで用心棒が不在になるのを待っていたかのように声がしました。

「太平洋を二万マイルもぐるっと一周して、よくもまあはるばるこんな片田舎の海まで地獄を見学しにやってきたもんだな、え? おふくろの鏡のミンククジラとオマケのお二頭さんよ。よっぽど肝が据わってやがるのか、はたまたよっぽど大バカなのか。ま、どっちだろうと、こちとらにゃどうでもいい話だが……。ともあれ、歓迎の準備のほうは万端整ってるぜ。ようこそわれらが〈モノ・セティの園〉へ」

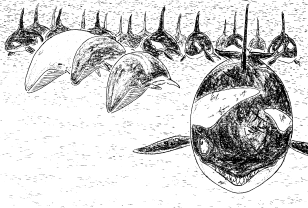

ハッとして顔をあげたクレアたちの目に入ってきたのは、シャチの一団でした。三頭はいつの間にか彼らにすっかり包囲されていたのです。

「!!」

「ア、アネさん!」

三頭のヒゲクジラは緊張して身を寄せ合いました。自分たちを取り巻くシャチたちは、〈クジラ食の列島〉東北の海岸近くで見た死体と同じように、いずれも普通のシャチにはない奇怪な風貌を抱いていました。二万マイルにわたって後を追い続けてきたジョーイ誘拐犯の凶暴なシャチたちが、いま逆にクレアたちを出迎えたのでした。

シャチたちのうち、仰々しい歓迎の辞を述べたリーダーらしい一頭が前に進み出ました。大きく飛び出た血走った右目と、小さく埋もれた死鯨のような左目を持つ際だった異相のそのシャチは、オドオドするばかりの客鯨に向かって気さくに話しかけました。

「俺はシャチ親衛隊隊長のドクガンだ。長いつきあいになるとは思えねえが、一応見知っといてくれや。こっから先の案内役を務めさせてもらうからな。さあ、ついてきな」彼がニヤッと笑うと、白と黒との間にできた割れ目の奥に、屠ったばかりの獲物の真っ赤な血にまみれた牙がのぞきました。

クレアは勇気を出して声を絞りだしました。「あ、あなたたちがジョーイを、息子をさらったんですね? 息子はどこですか!? 無事なんですか!?」

誘拐実行犯の統率者は、右目をぐるりと回して彼女の目を見据えました。

「ジョーイ? ジョーイねえ。ジョーイ、ジョーイと……。はて、そんなやつが生き残りの中にいたっけかなあ? 悪いねえ、何しろ、ミンクのガキを方々の海から百匹かそこら駆り集めてきたんだが、ほとんどみんな死んじまったもんだからねえ……」追いすがる母クジラが青ざめる反応を愉しむかのような口ぶりで、冷酷無情なシャチの頭目は続けました。

「ところでお前さん、シャチの好物って何だか知ってるかい? いろいろあるが、やっぱりいちばん目がねえのはなんてったってヒゲクジラのガキなんだよな。お前らのガキをさらったのは、すべて上からの命令でしたことなんだが、俺たちゃ何しろ由緒正しいシャチなもんだからよ。何頭かは子分どもが我慢できなくて、つい胃袋ん中に収めちまったかもなあ。あるいは、気晴らしに殺したイルカと一緒に間違えてばらしたやつもいたっけか……。お前さんの坊主がその中に混じっていたかどうかは、いまとなっちゃ確かめようがないわなあ。ま、俺たちシャチは獲物をいたぶって殺すのが性分だからよ、お前さんのガキを殺っちまってたとしても水に流してくれや」

クレアがさぞかし悲壮な表情を浮かべるものと期待していたドクガンでしたが、彼女の反応は予想外のものでした。

「シャチはそんな凶暴なクジラじゃありません! 本当の彼らはとても気高いクジラです。徒に獲物をもてあそんで苦しめるようなまねはしません!」

正真正銘の凶悪なシャチに向かって、怒ったようにその発言を否定し、正統なシャチの高貴さを崇敬する無力なヒゲクジラのメスに、ドクガンはびっくりしました。

「こいつは驚いたね……。シャチの肩を持つミンクなんて初めてだぜ。なるほど、あの坊主が腕白に育つわけだ。それじゃまあ、本当のところを教えてやるとしようか。お前さんをあんまりいたぶっても俺が叱られるだけだしな。お前さんの息子は死んじゃいない。だが、無事ってわけでもない。正直、お前さんはきっと、ゴールに到着する前にくたばった他のガキの親をうらやむことになるだろうさ。クク……」

シャチのボスは彼女に同情するどころか、悪い見方をことさら強調するように意地の悪い笑みを浮かべました。クレアが血も涙もない大シャチに食ってかかるのをハラハラしながら見守っていたダグラスが、話題を逸らす意味も含めて質問を挟みました。

「そなたたちは〈毛皮派〉ではないのかね?」

「俺たちがあんなシケた連中と一緒に見えるかい? おふくろさんの見立てどおり、俺たちシャチ親衛隊は〈毛皮派〉や〈ウロコ派〉みたいな並の連中とは一味も二味も違うのさ。言ってみりゃ、生物界の頂点に立つエリートよ。俺たちに比べりゃ、連中は生物界の頂点に立つボンクラってとこさ。もっとも、ヒレっ節が強くて、メタからモノへ改宗するのにやぶさかでないってやつは引き抜いてやってもいいがな」

さらに白さを増した海はひっそりと静まり返り、行軍を続ける虜囚と看守のクジラたち以外、生きものの影一つとてありません。

「この海は視界ばかりでなくエコロケーションもごく近距離しか効かぬようじゃな」

ダグラスがポツリとつぶやきました。実際、ジャンセンが抜けた直後、三頭が不意をつかれて捕まってしまったのも、彼の指摘した〝聴通し〟の悪さが原因でした。

「そのとおりさ、ドデカい老いぼれさんよ。この〈モノ・セティの園〉は音でも光でも外界から遮断されている。〈脂の樽殿下〉の偉大なお力によってな」

「〈脂の樽殿下〉? ず、ずいぶん変わったお名前ですね?」今度はチェロキーが目元にしわを寄せながら聞き返します。。

「〈脂の樽殿下〉は我々の頂くボスだ。〈殿下〉は生物を超越した力を持っておられる。何しろ、物理力を支配することまでできちまうんだからな。いずれ、すべての生きものどもが〈殿下〉のお力を思い知ることになるだろうよ……。俺たちがこれから行くのはそのお方のところさ。耳をすましてみな」

クレアたちは静寂と白い靄に包まれた海で聞き耳を立てました。すると、はるか海溝の底から、泣哭とも怒号ともつかぬ、波を描いて上下する低いうなり声が聞こえてきました。

「〈殿下〉がお呼びになっている……」

〈黒い脂〉に呑まれた生きものたちのうめきを一つに重ねたような声に、三頭のクジラは心臓を氷海に漬けられたような心地になりました。

「お前たちが到着したことをご存じなのさ。〈脂の樽殿下〉は〈御所〉に居ながらにして、世界のどこの海であろうと何が起こっているかちゃんと存じてらっしゃる。さあ、進むぜ」

恐ろしげな容貌のシャチたちに連行されながら、クレアはジョーイが近くにいることを強く感じました。が、白い海はまるで感情の放射を散乱させてしまうようで、どちらの方向に彼がいるのかはまったくわかりませんでした。ああ、早く坊やに会いたい……!

恐ろしげな容貌のシャチたちに連行されながら、クレアはジョーイが近くにいることを強く感じました。が、白い海はまるで感情の放射を散乱させてしまうようで、どちらの方向に彼がいるのかはまったくわかりませんでした。ああ、早く坊やに会いたい……!他の二頭はというと、行く手に待ち受ける運命を思って沈鬱な気分でした。恐いときにはなおのこと口を開いていないと落ち着かないチェロキーは、相手がヤクザなシャチであることもかまわず質問を浴びせました。

「ところで、モノ・セティっていうのは何です? メタ・セティのもじりですか?」

「モノ・セティってのは俺たちが崇める神さ。メタ・セティ何ぞとは全然違う、新しい神のことよ。メタ・セティの時代はもう終わり、これからはモノ・セティの統べる時代がやってくる。俺たちシャチ親衛隊は、彼女に仕える従僕としてその教えを広め、メタ・セティの立像を打ち倒していくモノ・セティの軍団なのさ。生きものがみんなヒレにヒレを取り合って和気あいあいとやってくなんてのはもう古いのよ。無理して仲良くしているふりをしながら、殺し殺されし合ってるなんざ狂気の沙汰だ。しょせんだれもが楽しむことができねえ世の中なら、強い者だけで本物の享楽を味わえばいい。堂々と殺しそのものを楽しみゃいいんだ。まあ、そんな御託は説教好きの神官に任せておけばいいこった。要は、〈殿下〉が統治者となり、俺たちが支配階級となって、他の屑みてえな生きものどもを好き勝手に利用する。〈メタ・セティの子〉なんていうおためごかしはなくなり、代わりに使い放題の資源の塊が俺たちの懐に入るってわけだ」

どこか変だわ、そんなのって……。クレアは幼い生命に愛しさを覚えるのと同じく、頭の中のややこしい回路を通さず即座に、ドクガンの考えは間違っていると結論しました。

「あ、そういや、オヤジさんのしてくれた話の中にも、モノ・セティって出てきましたね。あれは確か、〈毛なしのアザラシ〉が信仰していたんじゃないでしたっけ?」チェロキーがダグラスにこっそりささやきます。ダグラスも同じく小声で返事をしました。

「うむ。〈アザラシ〉たちが、メタ・セティの恵みは自分たちの種族だけに与えられるものだと勘違いをし始めたのがその興りじゃった。同じ過ちがクジラ族にまで浸透してきたとなると、これはえらいことじゃな……」

地獄耳のドクガンはその会話を捉えて言いました。「フフン、信じようと信じまいとそいつは勝手さ。俺はどっかのだれかさんと違って信教についちゃうるさくねえんだ。だが、メタ・セティってのは物語の中にしか姿を現さねえが、モノ・セティのほうはちゃんと実在してるんだぜ。インチキ予言者野郎がなかなか拝ませてはくれないがな」

チェロキーがドクガンに向かって次の質問を発しました。「その〈脂の樽〉さんて方は何クジラなんですか?」

荒くれシャチの長は大きなギョロ目で、捕虜のうちで最も気の弱いザトウクジラをねめつけました。

「おい、ケツの青い痩せっぽち。一秒でも長生きしたかったら、他鯨の話は耳をかっぽじってよく聞くもんだ。俺はさっき、〈殿下〉は生物を超越していると言ったはずだぜ? 〈脂の樽殿下〉はもう汚らわしい不完全な生きものなんかじゃねえのよ。何クジラでもねえ。そもそもクジラじゃねえ。〝超生物〟だ。俺たちと違って、生のくびきになんぞ縛られちゃいねえ。完全無欠の存在なのよ」

「まさか、ご飯も食べないの!?」びっくりしたクレアも質問者の列に加わりました。

「そうだ。〈殿下〉は蛋白も糖も御身の内で無から合成しておられる。〈殿下〉にとっちゃ、そんなことは朝飯前よ、文字どおりな。必要なのは〈死の精霊〉だけさ」

「仲間は、種族はどうなの? 家族は? 世界中で自分独りきりしかいないわけじゃないんでしょう!?」

ドクガンはクレアの目を見て、意味ありげな笑みを浮かべました。こいつ、本当のことを知ったらさぞかし腰を抜かすだろうな。まあ、じきにわかることだが……。

「〈殿下〉はモノ・セティとともに、時空の裂け目からこの海上へ降り来ったという話もあるがな。とりあえず、ある種族の肩書きは持っておられる。だからといって、別に何の関係があるわけでもねえ」

まもなく、白い霞の向こうにいくつもの影が見えてきました。直立する背ビレはやはりシャチのものでした。ドクガンは三頭の連行者を置いて、その場のシャチの一頭に近づいていきました。

そのシャチは、大柄なドクガンよりさらに一回り大きい群を抜いた巨躯の持ち主でした。親衛隊の中でもただ一頭体長が一〇メートルを越える彼は、胴回りの太さからしてアザラシやネズミイルカの三頭や四頭、それどころか、ヒゲクジラまるまる一頭だってペロリとたいらげてしまうのではないかと思われました。その大シャチも白黒模様が乱れていましたが、一つ他のシャチにない異様な特徴がありました。三メートルはあろうかというこれまたずば抜けた高さの背ビレが、普通のシャチとは前後逆向きについているみたいに、鉤状の先端が前向きに曲がっているのです。彼がぬっとそびえる鎌のような背ビレで水を割って突進してくる様を見れば、だれだって骨の髄まで震えあがることでしょう。こんな背ビレでは水の抵抗が若干増すのではないかという気がしますが、なんでも強引に押し切る性格のこのシャチにとっては問題になりませんでした。

「ご苦労だな、副隊長。俺はこれからミンクを連れて〈殿下〉のもとへ参る。残りのやつの面倒を見といてくれ」

いかにも狡知が回りそうに見えるドクガンに対して、粗野で乱暴な感じのするこの大シャチが、親衛隊のナンバーツーの地位にあるサカヒレでした。感情を面に出さぬだけの細やかな神経を持ち合わせていないサカヒレは、反目の視線を交えながらも、上官に対して隊則に基づく服従の意を示して白い咽喉もとを現しました。ドクガンは常に右の体側を彼に向けていました。

シャチたちが三頭のクジラを別々に引き離そうとしたので、クレアは狼狽して親衛隊の長を振り仰ぎました。

「私たち、一緒ではないの!?」

「〈殿下〉が接見を求められているのはお前さん一頭だ。ほかのやつはお呼びじゃねえ」

「二頭には乱暴しないで! 私のためにつきあってくれただけなんだから」

「フフッ、まあ安心しな。丁重にもてなしてやっからよ」

ドクガンに尻尾をつつかれながら、クレアはヒレ越しに二頭の仲間に向かって叫びました。「心配しないで! すぐに帰るわ、ジョーイを連れて!」

チェロキーとダグラスの心細そうな顔が水壁の向こうに消え、クレアは恐ろしい殺鯨シャチ一味の頭目と二頭きりになりました。後ろにピッタリついているドクガンの右目の視線が、物欲しそうに自分に据えられているようで気になります。

「これから私をどうする気なの?」恐怖心を無理に抑えつけ、クレアは低い声で聞きました。

「言ったろうが。〈脂の樽殿下〉にお会いになるんだよ」

「チェロキーたちは本当に大丈夫なんでしょうね?」

ドクガンは冷ややかな笑みを浮かべて答えました。「まあ、お前さんより悪くはならねえだろうさ」

やがて二頭の泳いでいる場所は乳そのもののように真っ白になり、ほんの数メートル先も見えなくなりました。

「さて、こっから先はお前さん一頭で行くんだ。まっすぐ進めばこの白壁の向こうに〈殿下〉の〈御所〉がある。本来、〈御所〉にヒレを漕ぎ入れて〈殿下〉のおそばへ近づくだけで、俺たちのように〈死の洗礼〉を受けてない並のクジラはコロッとあの世へ逝っちまうはずだが、お前さんは特別待遇で防護措置を講じてくれるそうだ。俺はまた隊に戻るが、自分も引き返そうだなんて了見は起こさないほうが身のためだぜ。この白い海の中で迷ったら最後、二度と出られなくなる。前へ進みさえすりゃ行き着くところへ行ける。骸骨になって永久にさ迷い続けたくなきゃ、そしてあの坊主を助けたきゃあ、ためらわずに進むこったな」

坊主が助かるって保証はしねえけどよ……。心の中でドクガンは付け加えました。そして、片目を吊り上げ耳をそばだてると、不安げな表情の消えないクレアを促しました。

「さあ、行きな。ミンク大王、〈脂の樽殿下〉のお出ましだ」

ドクガンが反転してもと来た水路を戻っていき、その三角形の尾ビレが見えなくなると、クレアは一層心細くなりました。いくら悪辣なシャチの親玉であっても、超生物よりはまだマシです。クレアが二のヒレを踏んでグズグズしていると、海を満たす白い光が急激に増え、胸ビレを伸ばせば先が見えなくなるほど濃密になりました。そして、あの戦慄を催さずにはいられない低い声が彼女を招きました。

〔入ってくるがいい〕

仕方ない、やっぱり鯨質と引き合わせる前に交渉の席に着くのが手順よね……。ジャンセンも、ダグラスも、チェロキーも、もういない。私一頭で誘拐の首謀者と出会い、ジョーイを返してもらわなくてはならないんだわ……。クレアは覚悟を決めて前進しました。締めつけられるような緊張を覚えながらも、彼女は思考をめぐらしました。最後にドクガンの口にした台詞が引っかかります。ミンク大王ですって? どういう意味かしら……。

方向感覚がさっぱりあてにならないため、クレアは自分が本当に前へ進んでいるのかどうか怪しく思えてきましたが、少し先へ行ったところで白い霞は急速に薄れていきました。クレアはそこで何者かの気配を感じとり、ヒレの動きを止めました。霞が晴れあがるにつれ、その相手の姿が浮かび上がってきました。おぼろな影は徐々にその巨大な全容を明らかにしていきました。このパターンは、クレアには見覚えのあるものでした。

「!!!」

白い霞の奥から出現したのは──夢で何度も見たあの化物クジラだったのです!

ダグラスよりもまだ大きい全長三〇メートルはあろうかという巨大な身体は、白黒の痘痕や疣だらけで、ところどころ皮膚がただれていました。フジツボやエボシガイ、海藻などが全身をびっしり覆っていましたが、それらの着生生物はすでに死んでいるのでしょう。シロナガスのようなスマートさとは似ても似つかぬブヨブヨと醜く膨れあがったその生きものは、下顎のウネや一対の胸ビレからかろうじてクジラだとわかるほどでした。そして、その胸ビレには、ミンククジラの特徴である白色の斑が認められました。

〔よく来たな、クレアよ〕

開いた大きな口に生えたヒゲの間から、サメのような白い歯がのぞきました。