頭の中で響く声に差し招かれるまま、ジャンセンは迷わず五ノットのスピードで降下していきました。一分後にはチェロキーと一緒に潜った水深二百メートルを通過し、二分半後に水深五百メートルに達したところで鼻道潜水に切り換えます。不思議なことに、この燐光の海はどれだけ深く潜っても、まったく闇に包まれることがありませんでした。そのため、ここでは発光器を持つ生物の出る幕がなく、さまざまな出演者が漆黒の舞台でフラッシュダンスを踊っているジャンセンの見慣れた世界とはまったく異質でした。といって、見通しが利くわけでもないのです。それはまさに〝白い闇〟でした。

「まったく奇態なところだぜ」

しかし、生きものたちの姿が見えないのは白さのせいばかりともいえませんでした。世界中の海で水深半マイル付近に濃密な層を作っている、ハダカイワシやホウネンエソなどの中深海性の魚族が、この海ではちっとも見当たらないのです。彼らの浮袋はソナーをよく反射するので、うっかりすると海底と〝み聴〟間違えるほどなのですが……。

潜行開始後八分で水深一マイルを越え、塩分も温度も安定している深層域に到達しました。大気の百倍を越える水圧も、ジャンセンたちマッコウクジラにとっては痛痒さえ感じません。北極から南極へ、あるいはその逆へと流れる〝深みの潮〟を突き抜け、一五分後には水深二マイルを突破しました。ここから先はジャンセンにとっても未到の領域でした。三百気圧を上回る水圧が彼の筒型の身体をじわじわと締めつけます。しかし、後半マイル下っても、水圧差でみれば四分の一増すだけです。彼は高性能の潜水装置である頭を下へ向け、ためらうことなく固体と液体との境界をめざして潜り続けました。

途中、身体を左右に波打たせて動く細長い影が、白い水壁の向こうからジャンセンのそばへ接近してきました。心当たりのある硬骨魚にしては、気のせいかずいぶん大きいように思えます。あれが噂に聞くシーサーペントってやつかね? 確か深海の〝オトヒメさん〟の親玉か、海淵の主の大ウナギか、〈生物観察者〉も確認していない未知の種族だろうって話だが……。なぜかソナーの感度がひどく落ちるため、去っていった影の正体を確かめることはできませんでした。ま、いつかじっくり面を拝ませてもらうさ。

不意に辺りの様子が変わりました。明るさに変化はなかったものの、透明度がぐんと上がったのです。水深三マイルまで後少しでヒレが届くという地点でした。

「こいつは絶景だ」

ジャンセンはイルカのまねをして感嘆のホイッスルを吹きました。幅一〇マイル前後の海の底の峡谷の景観が、そこに現出したのです。いつもそれで安心を得ているように、彼は響測音を使って地形の測量をし、視覚が嘘をついていないことを確認しました。深海の眺望を目にする機会はおそらくこれっきりに違いないと、ジャンセンは思いました。クレアたちと別れて水面を後にしてからの経過時間は二一分でした。

深さ三マイルより下の、急激に狭まっていく海溝の下部は、白い液体に満ちた空間にあってそこだけ仄暗く染まっていました。白光の大盤振る舞いをしているエネルギーの供給者でも、この海底のクレバスの奥まで照らす気はないとみえます。勾配が四五度を越えるその断崖の一角に何かが引っかかっているのを、ジャンセンは認めました。

「何だあれは? せっかくの見晴らしを台なしにしてるやつがいるな……」

ジャンセンは浮力をゼロに調節し、垂直から水平へ移動の軸を転換しました。眺望権侵害者の姿がつかめる距離まで接近すると、彼の最初の直観が正しかったことがわかりました。頑として動かぬその物体は〈沈まぬ岩〉の一種と見受けられましたが、エイに似た三角形のヒレを一対持つ、いままで見たことのない形をしていました。そのヒレの片方は、真性の岩との接触のためか破損していました。尾ビレは奇妙な形で、上と右左の三方に張り出しています。死んだ〈岩〉に気をそそられたジャンセンは、もっと近くに寄ろうとしました。そのとき、何者かが彼を呼び止めました。

「おっと、それ以上近づくと生命の保証はできぬぞ」

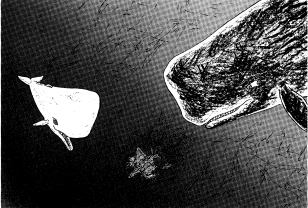

奇妙なイントネーションを持つ声の主を振り返ったジャンセンは、そこで目を細めまして相手を凝視しました。それは幽霊のような細い声とは裏腹に、彼自身にも比肩する立派な体格をしたマッコウのオスでしたが、月夜より明るい海水のおかげで初めてわかる際だった特徴がありました。一言で言うとそのオスは──白鯨でした。

「ようこそジャンセン、この〈モノ・セティの神殿〉へ。きみをここへ呼んだのはこの私だよ」

「俺の名を知ってるのか? こりゃまた有名になったもんだな。あいにく、こっちはあんたの名前なぞ知らんのだがね」

ジャンセンは最初に相手の白い体色と真っ赤な目を見たときにピクリとまなじりを動かしたほかは、さして驚きもせず、万民に対して共通に示す彼特有のぶっきらぼうな態度で言いました。

ジャンセンは最初に相手の白い体色と真っ赤な目を見たときにピクリとまなじりを動かしたほかは、さして驚きもせず、万民に対して共通に示す彼特有のぶっきらぼうな態度で言いました。「私を見てだれか気づかぬとは言わせぬよ。マッコウクジラ族ならば知らぬ者は一頭もおらぬのだから。もちろん、博識なきみの頭蓋にしまわれた豊富な蔵書の中にも、私の存在はしっかり書きこまれていよう」

「だれもが知ってるから知ってなくちゃいけねえって気は、俺はしなくてね。俺にゃ、あんたはただの白いクジラにしか見えねえ」

ただの白いクジラといわれ、白いクジラは渋い顔をしましたが、それでも努めて穏やかな口ぶりで続けました。「きみはなかなかの天邪鬼らしい。まあよろしい。わざわざきみの口を借りることはすまい。私はディック。ディックⅡ世だ。白鯨ディックが転生し、現代によみがえったのがこの私だ。〈運命の告知者〉とも呼ばれている」

「ディックねぇ……。そういや、俺の又従兄弟にも、未だに〈中学〉も卒業できねえでデクの坊って呼ばれてたやつがいたっけか」

自らを『白鯨』の主鯨公の生まれ変わりと称するクジラは、しばし細めた目でジャンセンを見つめましたが、やれやれとばかり首を振ると、また口を開きました。

「……きみの天邪鬼度は相当なものだな。どうやら、よほど私を怒らせたいとみえる。だが、私は忍耐強いクジラだ。きみと争うつもりはない。私ときみとでは力の差があまりに歴然としていて勝負にならないということもあるが。ジャンセン、私はきみを敵としてではなく、同志として迎え入れたいのだ」

「あいにくついでで申し訳ねえんだけどな、俺は群れるのは嫌いなんだ」大仰に両胸ビレを広げるディックⅡ世の申し出を、ジャンセンは相変わらず無愛想な調子で断りました。

「そんなこどもじみたことを言うものではないな。だが、こんな問答を繰り返していても始まるまい。きみは世界についての真実に目を開く必要があると、私は思う。まず、先刻からきみが気にかけているあの物体が何であるか教えてしんぜよう」

ジャンセンは白鯨から例の〈岩〉の死骸に目を戻しました。

「その〈岩〉の頭頂部を見てみたまえ。透明な殻の中だ」

見やすい位置に移動して中をのぞきこんだ彼は、そこで顔をしかめました。すでに周囲と同じ高圧の水で満たされた〈岩〉の内腔には、一匹の生きものの死体が納められていました。仕事熱心な深海バクテリアのおかげで、死体はきれいに白骨化していました。その硬質の白さは、全身白色のクジラをも見劣りさせるほどに映えていました。仰向けに横たわった格好をした体長二メートルに満たない骨の主──それは〈毛なしのアザラシ〉でした。

「ちっ、実物の〈アザラシ〉との初対面が骨だけってな興醒めだぜ。こんなところにまでしゃしゃり出てきやがってよ……。おまけに、〈岩〉も〈アザラシ〉も、くたばったのはとっくの昔のこったろうが」

「フフ、そう思うかね? 確かに、本来の機能は停止している。いや、本来の存在意義のために与えられたかりそめの機能は停止したと言ったほうが正しかろう。その〈岩〉は天翔ける〈落ちぬ岩〉にして〈岩食〉でもある〈岩〉の一種として、〈毛なしのアザラシ〉の前肢で作り出されたものだ。愚かな〈アザラシ〉どもは、それを彼ら同士の戦争に用いた。二〇数年前のできごとだ。彼らの知る由もないことだが、百万匹を越える同類を死傷させ、それを数段上回る異種族の犠牲者を出した彼らの戦争は、その当事者間の勝敗の結果とは何の関係もない、たった一つの目的のためにのみ仕掛けられたことなのだ。すなわち、モノ・セティの我らが海洋世界への光臨だ。それがそうだ。モノ・セティだよ」

白いクジラはうっとりと酔い痴れるような目で、黒いクジラは侮蔑と無関心の入り混じった目で、泥と岩と水の世界に闖入してきた〈岩〉をじっと眺めました。

「戦場となった南方の地から中継用の巣のある〈クジラ食の列島〉への帰途に着いていた〈岩食巌〉が、この選ばれた海溝地点の上に来て嵐に遭遇し、死をばら撒くべく背中に背負っていた十数個の〈落ちぬ岩〉のうちの一つを振り落としてしまった。〈巌〉は己れの子を見捨ててまっすぐ帰巣したが、運命の落とし子たる〈落ちぬ岩〉は、卑小な〈毛なしのアザラシ〉の被造物としての皮を脱ぎ捨て、神聖崇高なる存在となって復活したのだ。その死んだ〈アザラシ〉は〈岩〉の操り手だったのだが、モノ・セティの降誕を祝す生き柱として捧げられたのだ。戦争の犠牲となった無数の生きものどもとともにな」

饒舌な白クジラの話を聞いているのかいないのか、早くも退屈したような顔でそっぽを向いたジャンセンに、ディックⅡ世は紅い目を向けました。

「モノ・セティにまつわるドキュメンタリーに興味はないのかね?」

「ねえな」ジャンセンは冷水の入った鼻道をフンと鳴らしました。

「そうも言っておれぬぞ、モノ・セティの霊験は実にあらたかなのだよ。彼女が腹に大事そうに抱えているものが見えるか? あれは〈死の筒〉といって、〈死の精霊〉を生産してこの世界へどんどん放出しているのだよ。〈死の精霊〉とは何か知っているかね?」

「さあ、知らんね。興を買うよなネーミングじゃねえが」

「話せば長くなるのだが、一口に言えば物質の質量をエネルギーに転じる際に呼び出される霊だ。それらには一つの特質がある。殺傷力に優れているのだが、個々の生命ばかりでなくつながりを抹消することができるのだ。生物が大量にこれを浴びれば即死する。少しずつ長期にわたって浴びれば緩慢に死へ向かう。そして、血を絶やす。すべての生きものの血に含まれる、子孫へと形質を伝える要素を傷つけるのだ。しかし、微妙な加減次第によっては、血をより強固に変じることもできる。素晴らしい力だよ……」白鯨は紅い目をギラギラさせて満悦そうな笑みを漏らしました。

「実は、〈死の精霊〉の秘められたパワーに魅せられ、それを利用することを始めた者たちがいる。言わずともわかろう。〈毛なしのアザラシ〉は〈精霊〉を何に使ったか? 彼らはその用途が死に──つながりを断つ死にあるということまでは理解している。実際にその目的を満足に果たせたのは二回だけ、二度目の世界大戦において〈クジラ食の列島〉の巣を二つ破壊するために使ったのだがね。メタ・セティの警告に恐れをなしてか、それ以後〈死の精霊〉の力が目的的に使われることはなかったが、彼らはなおも死をもたらす企図をもって〈精霊〉の素を生産し、解放すべく準備を整えている。その弁明として、〈死の筒〉を保持することで敵対勢力との間に均衡が生まれ、互いに〝目的に沿った使用〟を回避することができるという、実に倒錯した理論を捻出した。クジラの両ヒレにほぼ等しい錘を吊り下げ、次々に付加していってみたまえ。左右どちらにも傾くことなく沈んでいくだろう。彼らは転覆さえしなければ、二度と浮上できずに墓場へ降りていこうともかまわぬと考えたわけだな。最近になって、この〈死の筒〉保有を公認するのに好都合だった対立構造が崩れ去ってしまい、中小の〈郡〉の内紛や〈アザラシ〉の小集団の暴発を威圧するといった、新たな虚構の構築が切実に求められているようだがな」

「ふん、多重鯨格をもう通り越していらあ。俺はもう〈アザラシ〉に何も期待する気がなくなったな」ジャンセンは侮蔑的に噴気孔を鳴らしました。

「フフ、その点については、私ときみの考えはピタリと一致するね。彼らはその論理を振りかざすことで、〝目的外〟で〈死の精霊〉を解き放つことまで自らに認めたのだよ。今日でもこの星の筋肉中で死の実験がなされている。少し前までは太平洋を中心に海洋でさえな。〈アザラシ〉たちはメタ・セティの教理そのものはとっくにかなぐり捨てているから、自分たちの一族にさえ当面かつ表面上の影響が出なければ、躊躇する理由は何もないのだ。そして、今日でも〝真〟の戦争に備えるべく、〈死の筒〉を積みこんだ数百の〈沈まぬ岩〉が世界中の海を徘徊している。無論モノ・セティは、彼らの努力が無為に終わらぬよう計らってやった。〈死の精霊〉の実験的解放は、一部の〈アザラシ〉をも洗礼の対象に含めて本来の意義を見出したし、〈死を運ぶ岩〉に対しては、不測の事故がちゃんと用意された。その帰趨として、いまここにモノ・セティが鎮座しておられるというわけだ。ではなぜ、〈アザラシ〉たちは〈死の精霊〉にかくも魅力を感じるのか? 戦争への嗜好を有しているのか?」

「そんなこたあ知ったこっちゃねえよ。クジラと〈アザラシ〉とは腑の内を分け合う理由なんかありゃしねえんだからな」ジャンセンはうなるように言い捨てました。

「私はある手段でもって、陸上で生活する彼らの社会を観察することができる。そしていまでは、ある程度そのシステムを理解できるようにもなった。クジラ族のうちいかなる者も、どれほどの賢鯨でさえ解くことのできなかった〈毛なしのアザラシ〉の秘密を、この場を借りてきみに明かしてあげよう。〈アザラシ〉たちは自分たちが〈死の精霊〉を創造し、管理し、統御していると思いこみながら、逆に支配されるようになっていった。そのプロセスをスムーズに進めるため、巧妙なるモノ・セティはこの哀れで愚かな生きものに、直截に死を崇めることへの抵抗感を減じられるよう別の信仰対象を持たせてやったのだ。彼らは普遍的〝価値〟への幻想を抱き、それに身を溺れさせたのだよ。

「生物の世界は、多様な形態を持つ多様な種族が多様に関わっているという、変化に富んだ安定、安定を指向する変化の世界だ。メタ・セティという幻想の鎖でつなぎとめられたカオスだ。〈アザラシ〉たちはそのくびきから逃れるべく、統一的基準を求め、そこに己れの特別な位置づけを見出そうとした。そこで案出されたのが〈価値〉だ。何のことはない、彼らは無から〈価値〉というシンボルをただ単にでっちあげたのだ。すべての事物はこの〈価値〉という物差しによって測られ、〈価値〉に還元されるものとする。〈毛なしのアザラシ〉以外のあらゆる生物種族は〈価値〉に基づいてふるい分けされ、有用とみなされれば〝資源〟として容赦なく屠られた──我々クジラ族のようにな。無用とされた種族も、ときに他の〈価値〉を損ねることを理由に駆逐された。この惑星の脂や大地や水さえも例外ではない。一匹一匹の〈アザラシ〉自身ですら、〈価値〉を生み出す能力の差によって優劣がつけられる。

「ところで、おもしろいことにこの〈価値〉には、それを前肢にできないときに強い欠乏感を味わうという性質があってね。さらに、絶対量の多少にかかわらず、自らの所有する〈価値〉が他者と比較して少なかったり、同等であったりすると、、この欠乏感は高まるのだ。要するに、自然界にない苛烈な競争心と向上心を煽りたて、潜在能力を最大限に引き出せるわけだよ。実に魅惑的だろう? 我々も、〈モノ・セティの園〉を警護するシャチ親衛隊の隊則に、〈アザラシ〉の〈価値〉をモデルにしたシステムを採用しているよ。もっとも、そこでは〈価値〉の代わりを〈死のエクスタシー〉が務めているがね」

長話の好きな〈運命の告知者〉は、〈毛なしのアザラシ〉を手本にした自らの才知を自慢げにひけらかし、ますます悦に入ってまくしたてました。

「さて、何もかも比較し、交換できるようになったおかげで、メタ・セティによる虚無の均衡は崩れだした。〈毛なしのアザラシ〉は多様さを彼我なく重んじる同一性ではなく、普遍的〈価値〉に基づく差異を生み出したのだ。〈価値〉は自らの流動、偏在、集積を可能にした。それによって、過大に持つ者と何物も持たざる者とが出現した。すべてが異質でなおかつ等しい世界では不可能であったことが、〈価値〉を媒介することで可能となったのだ。〈価値〉のシステムにすべてが採りこまれ、置き換えられることで、大多数の〈アザラシ〉の〈郡〉は独自の存在仕様を喪失してしまった。地域固有の生態的・生物社会的しがらみから解き放たれることで、抑制が働かなくなったのだ。こうした格差の増大とアイデンティティの混乱は、憎悪を生み、いさかいの種を播く。ここに戦争の生じる理由があるのだ。

「さらに、システムの根幹を支える〈黒い脂〉のような資源の存在は、莫大な〈価値〉と権力をもたらすために、〈アザラシ〉の〈大郡〉間にその支配権をめぐる争いを引き起こす。そして、死と暴力を提供する業が興り、戦争そのものが新たに巨大な〈価値〉を生ぜしめるようになると、戦争をいつでも勃発させうる状態を保つことそれ自体が目的となる。あとは〈価値〉の原理に従い、殺戮の能力はエスカレートの一途をたどり、ついには〈死の筒〉を何万発もこしらえるほど非合理な水準にまで達した。これが、〈アザラシ〉の戦争の大規模性、広範性、無差別性の秘訣だよ──」

「なあなあ、〈毛なしのアザラシ〉の話はもううんざりだっての。耳に八本足が生えちまったじゃねえか。それで、てめえはいったい何をやってやがるんだ? 〈アザラシ〉の連中を見てわがふり治そうってのかい? それとも、同じバカを見るつもりかい?」ジャンセンがたまりかねて口を挟みました。

「よかろう、結論だ。我々が何を目指しているのか? 〈毛なしのアザラシ〉には所詮〈死の精霊〉を扱いきることはできぬ。彼らはただ、生の世界により大胆に死を導入することに成功しただけだ。彼らはまだメタ・セティの幻影に怯えてもいる。だが、我々は違う! 我々は真の普遍的価値が何にあるか知っている。〈前肢の延長〉などという粗末な手段に頼ることなく〈死の精霊〉を完全に制御することができる。我々はメタ・セティが気まぐれを起こすのを気長に待つまでもなく、〈精霊〉を造化の術として種族の血を意のままに改変することができる。我々はメタ・セティの自然発生的な掟と絆にもはや縛られることなく、世界の在り方を決定することができるのだ。そうして、すべての種族──〈毛なしのアザラシ〉を含め──をモノ・セティの軍団の前に跪かせるのだ!

「我々の頭上にいま、〈モノ・セティの園〉の統治者であらせられる〈脂の樽殿下〉がおられ、〈神殿〉にいる私との間で〈死の精霊〉の力場パイプラインを結んでいる。〈死の筒〉がはらんでいる〈精霊〉の素をコントロールして臨界状態に置き、吐き出される〈精霊〉を上層へ運び上げているのだ。この海域を昼夜なく照らし、ソナーを妨害しているのは、〈精霊〉のエネルギーのなせる業だよ。〈筒〉一つでこれだけ膨大な仕事をこなせる。実に重宝だ。もっとも、〈毛なしのアザラシ〉に任せていたら、〈列島〉全土を焦土と化しかねない量だがね。たたいて開くのを待つだけの〈アザラシ〉どもと違い、我々は直接物理力に働きかけるから危険はないし、エネルギー効率の高さの点でも比較にならない。シャチのポッドをいくつか収集して血を改造する試みも行った。実験に使ったメスは全員死亡してしまったが、二百頭分の新たな血を創造することにも成功したよ。彼らは旧来のシャチ族を凌駕する能力を備えた新種族として、現在この〈園〉の建設事業にあたっている。

「そこでだ、ジャンセン。きみにも世界の運営を担う権利の配当を一部譲ってあげようというのだよ。そして、参謀として私の下に就いてもらう。シャチたちは確かにそれなりに優秀ではあるが、浅知恵ばかり働くし、刹那的で先見の明に欠けている。おまけに、反目と権力闘争がイルカ殺しに劣らず好きときている信用の置けない輩だ。〈毛なしのアザラシ〉の血を一部導入したのが失敗のもとだったのだが。それから、これはここだけの話だがね……」王の副官は急に声をひそめ、野心を秘めた紅い目を細めました。

「我々が頂いている王はミンククジラのミュータントで、彼は私とて及ばぬ力の持ち主なのだが、残念ながらもう先が永くないのだ。〈殿下〉は世継を遺そうと躍起になっておられるのだが、この試みは成功するまい。そうすると、世界はもはやマッコウ一族のものとなる。生物界最大の脳を持つ我々こそが、他のすべての種族を制して真の頂点に立つ。きみは世界の覇者のナンバーツーになるのだぞ? 数百の血気盛んな若オスがきみの命令一下で動くのだ。悪い取引ではなかろう?

「きみは確かに強い。それも、知的、精神的、肉体的にバランスのとれた優秀なオスだ。私が送りつけたホオジロザメもオニイトマキエイもきみの闘志の前には及ばなかった。新しい種族の一員に加わる資格が十分にある。〈死のエクスタシー〉も浴び放題だ。身体が慣れるまでには時間がかかるが、私が〈死の精霊〉に耐えられるようきみの血に処置を施してあげよう。ハーレムもくれてやる。メスを千頭でも二千頭でもつけてしんぜようぞ」

「メス千頭だぁ? 冗談じゃねえや、あっという間にじじいになっちまわあな。俺は他鯨の命令で動いたことは一度もなくってね。権力も千頭のメスもねえが、一郡一ポッドの主よ。独りで気ままに海の中を泳ぎまわる自由を、イカも食わねえ世界の覇者なんぞと引き換えにする気はさらさらないね」

覇王を目指すディックⅡ世は、これだけ時間をかけて説き伏せようとしてもなおも拒絶の意を曲げない参謀候補を、険しい目つきで見据えました。

「きみが強情なオスだということは承知している。だが、きみにはもう二つしか選択肢が残されていないのだよ。私の部下になるか、死かだ。いいかね、ジャンセン。天地宇宙万物は基本的にある関数の形で示される軌跡をたどることになっているのだ。そして、いかにも無限の発展性と可能性を秘めているかに見えるこの世界線の方程式は、必ずや死に向かって収束するのだよ。生命がこの惑星に誕生したのも、クジラ族が流線型の体型と水平に張りだす方向転換翼を備えているのも、〈毛なしのアザラシ〉によってクジラ族が滅亡寸前に追いやられたのも、また〈価値〉を欲する〈クジラ食の岩〉がクジラも自らも滅ぼすことなく成立しえないのも、メタ・セティの時代がまもなく終わりを告げ、モノ・セティの時代が到来するということも、きみのこれからの運命も、すべては数学的帰結なのだ。きみが右ヒレを先に出すか左ヒレを先に出すかということは問題ではない。それで海流を塞き止めることができやしないのと同様、大局的な時間の流れは揺るぎもしないのだからね。自由意志による個の選択などというものは、所詮時間の大河の前ではモエビのハサミに等しいあがきにすぎないのだ。そして、生命の形態がどれほど多様で変化に富んでいようと、最終的に導きだされる解は死滅、ただ一つのみ。それ以外の解は存在しない。

「そもそも、空間も時間の流れもない宇宙の原初の姿とは何か? 死だ! そして、宇宙は究極的に熱的死による終焉を迎える。死が死へと回帰するためのプロセス、死をより深める中間存在として生があるにすぎぬ。いったい、死なくして生がありえるかね? メタ・セティはまさに生の仮面を被った死神以外の何者だというのだ? 彼女の血まみれの娘は、どれほどおびただしい屍で埋め尽くされていると思う? 太陽から地上に降り注ぎ生命を育む恵みの光は、まさしく〈死の精霊〉の息吹にほかならぬ。この惑星を内部から温め、進化を引き起こす鍵である地殻変動を支えているのも〈精霊〉の御業よ。すなわち、生命の進化をもたらし、繁栄させている原動力は死なのだ。生物の世界が危うげなバランスの上にかろうじて存立しえるのも、死あらばこそだ。死に絶えず揺さぶられ、それでもなお死にすがりつくことで、生はようやく命脈を保っているのだ。モノ・セティ──〝死〟こそは唯一絶対の宇宙の法則、神なのだ!!

「〈毛なしのアザラシ〉を見たまえ。彼らが準備を進めている集団自殺のレパートリーの豊富さを。危機への対処を騒ぎたてる一部の愚直な者たちの言うことになど耳も貸さず、破滅への道をひた走っているではないか。多くの〈アザラシ〉どもは、自分たちがどうあがこうと巨大なシステムの慣性に逆らい、針路を転じたり引き返すことなどいまさらできやしないと諦観しているのだ。変革のために無駄な労力を割いても疲れるうえに〈価値〉を損じるだけだと悟りきっているのだ。モノ・セティの庇護にすべてを委ねることで安らぎを得ているのだ。その点で、彼らの態度には大いに見習うべきものがあるよ。

「私がなぜ〈運命の告知者〉を名乗るかわかるかな? 私は自分をディックの再来だと言ったね。最後に〈毛なしのアザラシ〉とともに深海に消えたディックは、その後どうなったのか? 互いに復讐という無慈悲な宿命に縛られて否応なく対決することになった二種の生物は、完成された死の洗礼の儀を通過した。そして、モノ・セティの光臨とともに、運命に死した二つの生命の合一した存在として再生したのが、この私なのだ。

「私は時空の座標系における死の方程式を解くことで、他鯨の運命を計算し、九五%の信頼確率で科学的に予測することができるのだよ。きみの運命のベクトルは、とりあえずまた二つの方向へ下る可能性を残している。気の毒なことだが、自由と独立の海へは通じていない。障壁のポテンシャルが高すぎて、跳梁するだけのエネルギーがきみの時間渦動には残されていないのだ。きみはあのミンククジラのメスと遭遇して以来、非可逆的な運命の潮流に引きこまれ、ここまでやってきた。ディックが運命の対決者とであったように、出会わざるをえなかったように、きみも私とあいまみえる運命にあったのだ。そして、これから先の運命からも決して逃れることはできないのだよ」〈告知者〉は自信に満ちた表情でジャンセンを諭すべく始めた説法を終えました。

「長々とご高説ありがとさん。悪いが、俺はそのヒレの勧誘にゃ一切乗らねえことにしてるんでな。運命がどうたらこうたらなんてことばっかり唱えてると、変な迷妄に囚われてそのうち本当に枷になっちまうから、気をつけたほうがいいぞ。『白鯨』の話を知ってりゃわかるだろ? ま、俺たちゃ確かに、クジラとして決められた飯を食わにゃならねえし、潮も吹かなきゃならねえし、時季が来りゃ適当な海へ回遊することになってらあ。そいつを運命だと言や言えるのかもしれねえがな、それだけの話よ。生きること自体が運命の束縛で、死ねばそこから解放されるだなんて考えは、とてもじゃねえが俺は持ち合わせねえし、他鯨に押し付けるのもごめんだね。イルカを虐殺したり、仔クジラを拉致ったり、造化の秘密を暴いた気になって生命をいじくりまわすまねをしたり、他の種族をぞんざいに扱ってふんぞり返るのは、どうも性分じゃねえんでな。もし、何かに価値を認めるとしたら、俺は死や〈価値〉じゃなくて、その反対を択るね。別に理屈なんかねえ。俺はそっちのほうが気に入ってるんだ。そして、気に入るか入らねえかってのが、なんてったって重要な、俺にとっちゃ唯一の判断基準さ。

「あんた、こんなとこでくすぶってるから妙な思考と論理の罠にはまっちまうんだよ。そんな錆びた屑鉄なんかうっちゃって表へ出てったらどうだ? 別にだれもディックの幽霊だなんてびっくりしたりしねえからよ。まあ、俺としちゃあ二、三発ぶん殴って、お前さんのその生っ白い身体を鯨並に傷だらけにしてやりてえとこだけどな。さあてと、そろそろ上がるとするか。最深潜水記録を達成していい眺めを味わったのはいいが、こんな深みまで降りてきてイカを食う代わりに時間と説教ばっか食っちまったのは初めてだぜ。おい、あんた、クレアたちはどこにいるんだ?」

ウォーミングアップをして帰り支度を始めた招待客を、クジラの講釈師はしかつめらしくにらんでいましたが、ふっと表情を緩めて苦笑を漏らしました。

「確かにきみの言うとおりだな。言葉とは不完全なもので、真理を十分に伝えることはできぬ。だが、言葉でわからずとも、それよりもっと効果的に暗愚な信念を放棄できるように、一つショーをお目にかけるとしよう。果たして、これを見てもまだきみの返事は変わらぬかな?」

ディックⅡ世は歯をガチッと噛み合わせました。すると、一尾のリュウグウノツカイが平たい身体を波打たせながらやってきました。リュウグウノツカイは硬骨魚中最大の種族ですが、いま出現した紅目の魚の体長は通常サイズの倍に近く、ジャンセンとほぼ変わりませんでした。額と顎に紅いヒゲ飾りをつけていましたが、下の二本のヒゲは奇妙に変形し、物をつかめる前肢のように太くなっていました。ちっ、あれがさっきのツーショットの相手かよ。不細工な〝オトヒメ〟だぜ……。そして、そのヒゲに掴まれていたのは、やはりジャンセンと大きさに大差ないマッコウクジラのオスでした。うめき声をあげているそのマッコウは普通のクジラで、目は紅くありませんでしたが、潰されていました。

「フフ、彼はこの近海に縄張を持っていたポッドの最後の一頭のマスターだ。彼らは私の親切な誘いにもかかわらず、新種族に加わることを拒んだ。信者でもない者たちに〈モノ・セティの園〉に居座ってもらっては困るからね。それに、実用的な用途もあった」

白いマッコウは、今度は高音から低音まで長く尾を引くきしむような声を出しました。すると、暗い海溝の底のほうで何か巨大なもののざわめく気配がしました。そのグネグネ、ズルズルというざわめきは次第に大きくなり、垂直に近い断崖を登ってくるのが感じられました。小山のような、津波のような何かが、うごめきながら這い上がってきます。やがて姿を現したのは──

ドクガンが待機させていた三〇頭ほどの部下たちのところへ戻ってみると、彼らは身を強ばらせている二頭のヒゲクジラを取り囲んで目を爛々と光らせています。やれやれ、親衛隊員ともあろうものが、客鯨のもてなし方がなってないね……。

チェロキーはさっき会話を交わした片目のシャチが帰ってきたので、ホッと胸をなで下ろしました。この隊長さんはまさかぼくたちのこと変な目で見たりしないよね……。

「あの、アネさんは?」

「ああ、ミンクのメスか? いま〈殿下〉と謁見中だ」ドクガンは含むところなど微塵もないかのように何気ない口調で答えました。

「そ、そうですか。ぼくたちはここで待ってりゃいいんですよね?」

〈ウロコ派〉のシャチと異なり、いつ飛びかかられても不思議はないヤクザ者のシャチたちの頭に向かって、チェロキーは顔を引きつらせながら愛想笑いを浮かべました。

「別にただボケッと待っててもらうこともないぜ」そう言いながら、ドクガンはゆっくりとらせんを描いて二頭のそばにだんだん近寄っていきました。

「ミンクは〈殿下〉がお招きになった。マッコウは〈告知者〉が呼んだ。あんたたち二頭はだれも用がなくてまず気の毒だが、なんなら俺たちが相手をしてやってもいい。あのミンクにも丁重にもてなすよう頼まれたことだしな。で、何かご馳走しようかと思うんだが……」

周りでは他のシャチたちがニヤニヤと笑ってよだれを垂らしています。

チェロキーが上擦った声で言いました。「あ、ぼくたち、そのぉ、別にもてなしてもらわなくってもいいっすよ。〈豊饒の海〉で夏にたくさん食べてきましたから」

「ほお、たくさん食べてきた? それにしちゃあちょいと小柄だねえ、あんた」

ドクガンは肉づきを確かめでもするように、小柄なザトウの流線型の身体に沿って食い入るような視線を這わせました。

「あ、いや、いまのは間違いで、本当はちょっとしか食べてないんですけど、気分的にはたくさん食べたつもりなんで、もてなしは別に要らないんです、そう」チェロキーは胸ビレをぴったりつけて縮こまり、なるべく痩せているように見せかけました。

「なに、食べたくない? そいつは残念だな。今日ちょうど活きのいいクジラが二頭入荷したんだが……」

シャチたちはいまや完全に包囲体勢をとっていました。活きのいいクジラに釘付けにされたいくつもの血走った目に、チェロキーはゴクリと唾を呑みこみました。

「あ、あ、あの、ぼくたちクジラはちょっと遠慮さしていただきたいんですけど……」

「そうかい。それじゃあ仕方ねえな。俺たちで客鯨の分をいただくことにしようか」

ここで隊員たちはいっせいに下品な笑い声を立てました。胸ビレで水面をたたいたり、冷やかしのホイッスルを鳴らしたり、歯をガチガチと噛み合わせて、賓客からご馳走に一転した二頭をいびります。ドクガンはシャチ親衛隊でも随一のグルメとして評判の伍長オイシッポ(彼は白茶けたしわくちゃな尾ビレが年寄じみているので、この名を付けられたのです)を呼びつけました。

「おい、ザトウとシロナガスとじゃどっちがうまいんだ?」

「クジラといやあ、そりゃなんてったってナガスの尾身に決まってますがね。ザトウとシロナガスとじゃ、まあどっこいどっこいというとこでしょう。しかし、シロナガスのほうは今時じゃなかなかヒレに入りにくい珍味ですからね」オイシッポが解説します。

「う~む、そうか。じゃあ……」ドクガンは品定めするように二頭を見比べていましたが、「シロナガスはメインディッシュにとっておいて、ザトウのほうをオードブルにするか」と言いながら、ダグラスからチェロキーへ移ったところで視線をひたと止めました。

「ぎゃああっ、うっそ~~!?」

チェロキーは絶叫して逃げだそうとしました。すかさず近くにいたシャチたちが彼の長い胸ビレや尾ビレ、鼻先に食らいつき、彼を押さえつけようとします。

「助けてェ!! ザトウなんか食べてもうまくないよう!」

もがくチェロキーの身体にクジラ食のクジラの歯が食いこみ、白濁した水の色に赤が混じります。彼は自分の血を見て失神しそうになりました。

「チェロキー、逃げるんじゃ!!」

そう叫ぶや、いきなりダグラスが尾を打ち振って近くにいた数頭のシャチをなぎ払いました。ヒレの届く範囲まで接近して、ご馳走を口にすることばかり考えていたシャチたちは、獲物の突然の反抗に身をかわしきれませんでした。百トンを越す巨体で三〇ノットの推進力を生む太い尾の一撃に、さしもの殺し屋シャチたちも吹き飛ばされました。

チェロキーはシャチたちの包囲陣が乱れた場所を、脇目も振らずに突っ切りました。

「ちっ。おい、サカヒレ、半分連れて追っかけろ! 〈園〉の外へ出すようなずぼらなまねをしたら承知しねえぞ!」

「半分……で、俺たちがザトウのほうなんで?」サカヒレが不服そうに言います。

「バカ野郎、グダグダ言ってると食いっぱぐれるぞ! さっさと行け!」

副隊長は仕方なしにドクガンの命令に従いました。白い壁の中に無我夢中で飛びこんでいったチェロキーの後を追って、十数頭のシャチが出動しました。残ったシャチたちの反撃を受けながらも、ダグラスは声を限りに叫びました。

「逃げるんじゃ! 逃げてみなに知らせるんじゃ!!」