少し前からあのいやらしいシャチの探索音は聞こえなくなっていました。一二ノットの最高速度で何分も泳ぎ続けてきたチェロキーは、ようやくスピードを落としました。泳ぎながら、彼は何度か気が遠くなりかけました。追跡者の黒い背ビレが迫る様子がなくなったところで、彼はぐったりと海面に身を横たえました。クレアにつきあって旅に出て以来、本当にろくなことがありませんでした。恐ろしい敵に追いかけられて遁走する羽目になったのは、これでいったい何度目でしょう。とうとうシャチの胃袋にまで入りかけたのです。ああ、もうこんな目に遭うのはこりごりだ。早く故郷のサンゴ礁の海に帰りたい。みんなにチビだの音○だのとバカにされてもいいから、平和な世界へ帰りたい……。

「ぼくはもう死ぬのかなあ……」

ぼんやりした頭で、チェロキーは夢を見ました。夢なのか、あるいは死期に訪れるという過去の思い出の走馬灯のように流れる情景の一コマなのか、それはわかりませんでした。その夢の中で、彼は一頭の仔クジラと戯れていました。それは去年彼がエスコートをしたメスの子で、何かとヒレを焼かせるたいへんな腕白坊主でした。チェロキーおじさんは(彼は、お兄さんと呼べ、と何度も念を押したのですが)坊やのいい玩具になりました。でも、彼はその坊や──クッキーのことが大好きでした。こどもは自分のことを見下したりなどしませんし、どっちにしても彼自身、こどもと一緒に遊んでいると気分がいいのです。たまることがないのです。時間はあっという間に、それでも濃密に過ぎていきます。母親のメスが、まだ若くて小柄なチェロキーにエスコートを許したのも、面倒見のいい彼が自分のヒレに余る息子のエネルギーを発散させてくれたのが理由だったといえました。結局、チェロキーはそのメスにフラレてしまいましたが、彼の心にぽっかりと開いた穴は、失恋のせいというよりも、むしろ離乳期を迎えて〈学校〉へ入ったクッキーとの別れのほうが大きく響いていたことに、彼はいまさらながら気づきました。

そのクッキーと母親が戯れているところ、お母さんが物語を聞かせたり、彼のほうがその日一日のできごとをお母さんにヒレを大きく振って語ったり(クッキーもチェロキーと同じく大げさに話すタイプでした──彼に似たのでしょうか?)、一緒に歌を歌ったり(彼とのデュエットは母親への求愛の歌にも勝る最高の出来でした)、追いかけっこをしたり(クッキーは母親に対してはヒレ加減をしましたが、チェロキーが相手のときは容赦しませんでした)、そんなところを父親とも母親自身とも友鯨ともつかぬ目で眺めていると、まるで天国へ昇ってしまいそうな気分になるのです。

ふとクッキーの像がぼやけ、チェロキーが目を凝らすと、その子は彼の同族のザトウではなくなっていました。スリムで滑らかな身体で、短めの胸ビレにはグレーのパッチがあります。やっぱり元気にあふれるやんちゃ坊主が母親と笑い合っているさまは、どの種族であっても変わりありませんでした。

「クッキー! ジョーイ! アネさん!!」

チェロキーはハッと現実に意識を戻しました。すでに白い燐光の海は脱け出ていました。後ろを振り返りましたが、追っ手の姿はありません。どうしよう、いまから後戻りすることなんてできやしない……。でも、オヤジさんもアネさんも捕まっちゃってるし……。ダンナはどうしたんだろ……やっぱり敵のヒレに落ちちゃったのかな? ええい、このまま一頭で逃げちゃおうか!? どうせぼくにはどうすることも……。いいや、だめだ、だめだ! アネさんと坊やを助けなくては! 会わせてあげなくては! ジョーイか……まだ会ったことないけど、どんな子なんだろ? アネさんの子なんだから、きっとクッキーに輪をかけて腕白なんだろうな……。オヤジさんは最後になって言ったっけ? みなに知らせろだって? みなったって、だれに? 知らせたところでどうなるっていうの? ぼくには結局何一つ──

考えを持て余している場合ではありませんでした。それに、考える作業自体だんだん億劫になってきました。ぼくには何もできない。でも、できることが一つある……。チェロキーは心の中でちょっとやましい気持ちに駆られましたが、それを振り捨てました。やるんだ。技量は問題じゃない……。

彼は気を鎮めて潮を吹くと、頭を下に倒立の姿勢に入りました。歌の姿勢です。音をよく反射する水深二、三〇メートルの浅瀬と違い、ここは三マイルに届く深海の上でしたが、スタジオの音響効果については無視しました。チェロキーは瞼を閉じ、じっと水の流れを身体に受けました。シャチに負わされた傷口がヒリヒリします。

「アネさん。これが最後になるかもしれないけど、あなたのために捧げます。どうか──」

それ以上は言わず、チェロキーは静かに滑りだすように歌い始めました。無心に、自分が歌に、声になった気分で。歌そのものに祈りを込めて。

──SOS! SOS! 母と子の絆が失われんとしている──

チェロキーはうまく歌おうとするでも、声を張り上げるでもなく、海の水が自分の想いを運んでくれるに任せて、ただ繰り返し同じフレーズを歌い続けました。殺し屋シャチたちがこの歌を聞きつけてやってくる可能性も十分ありましたが、彼はそれも気にしませんでした。シャチの牙にかかるまでの間だけでも歌い続ける心積もりでした。

ぼくには歌うことしかできません。これっぽっちのことしか……。でも、ぼくはやります! 歌います! だから、どうかみんな聴いてください!!

──SOS! SOS! 母と子の絆が失われんとしている──

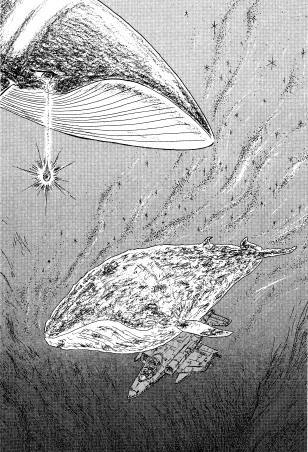

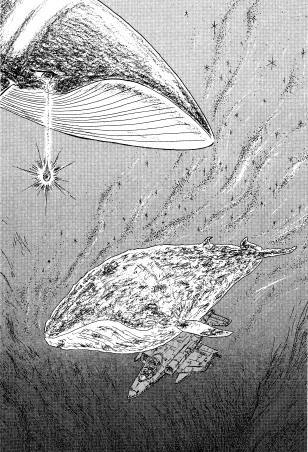

歌はチェロキーを中心に波動となって広がりました。一千マイルの距離に達して減衰するまで、彼の歌は水中を伝わっていきました。その範囲にいるすべてのクジラが、彼の発した救難信号を受信しました。窮地に陥った彼の三頭の仲間にも聞き届けられました。

「小僧……!?」

「おお、チェロキー!」

「……だれかが、歌ってる……」

──SOS! SOS! 母と子の絆が失われんとしている──

そして──

──…や……ぼうや……ぼうや……ぼうや……ぼうや……坊や……坊や──

返事が返ってきました。

──坊や、お帰り──

歌っているのはクジラたちでした。チェロキーの歌を耳にしたすべてのクジラが、返事を歌にしてよこしてきたのです。それは琉球列島、〈クジラ食の列島〉周辺のクジラたちばかりではありませんでした。千マイルの地点から先までも、チェロキーの歌は中継されて歌い継がれ、どんどんんどんどん広まっていきました。太平洋から赤道を越え、〈メタ・セティの子〉の反対側まで。彼の歌を世界中すべてのクジラたちが聞き取りました。〈表の一族〉も〈裏の一族〉も、〈豊饒の海〉のクジラたちも〈豊沃の海〉のクジラたちも、チェロキーの豪州東側〈大郡〉のザトウたちもクレアのロス海〈大郡〉のミンクたちも、赤道海域のイルカたちの〈生協〉もカリフォルニアのコククジラの〈毛者連〉もバンクーバーのシャチたちのポッドも、ミンククジラもコセミクジラもツノシマクジラもニタリクジラもザトウクジラもコククジラもイワシクジラもセミクジラもミナミセミクジラもホッキョククジラもナガスクジラもシロナガスクジラも、マッコウクジラもツチクジラもトックリクジラもシャチもベルーガもコビレゴンドウもバンドウイルカもカマイルカもイシイルカもカワイルカも他の歯クジラの仲間も、すべての種族、すべての個体が、一頭のザトウクジラの歌に耳をすませ、歌でもって応えました。遠方からの歌はやはりチェロキー自身の歌と同じように仲立ちされ、増幅されました。四頭のクジラの体験してきた数々の冒険、彼らがいま直面している危機に、すべてのクジラがヒレを差し伸べたのです。

──坊や、お帰り──

〔ムゥ!?〕

歌はミンク大王〈脂の樽殿下〉の耳にも届きました。彼はゆっくりと頭をもたげました。

〔おもしろい……。メタ・セティが先手を打ってきたというわけだ〕

モノ・セティの崇敬者は冷笑を満面に浮かべ、挑戦を受けて立つ意志を示しました。

〔余の力を思い知らせてくれよう。無力なクジラどもがいくら束になってかかってきてもかなわぬ相手であることをな〕

彼は水面に浮かんで岩礁のような背を現すと、一五メートルに達する噴気を上げて息を深々と吸いこみました。

〔余が王だ!!〕

波を逆立て、海底を揺るがし、大気を震撼させる死の帝王の声は、全世界一千万頭のクジラ族の声をかき消してしまいました。

〔どうだ、わかったか!〕

しかし──

──ぼうや、ぼうや、ぼうや、ぼうや、坊や、坊や……

坊や、お帰り──

〔ぬぅ?〕

クジラたちはすぐに調和を取り戻しました。だれもが力むことなく自分の歌を歌っています。

〔小癪なメタ・セティの信徒どもめ……〕

〈脂の樽殿下〉はうなるようにつぶやくと、もう一度大きく息を吸いました。

〔余が王だ!!!〕

〈殿下〉の声は、一千万頭のクジラの歌声の総和よりも大きなエネルギーをもって海洋を圧しました。全海洋で波高が数十センチ高くなり、〈列島〉沿岸の各地で高潮が観測されました。莫大なエネルギーは熱量に転換され、海水温の上昇をもたらしました。彼のすぐそばでは津波が起こり、白い水は沸きたつほどに熱せられました。ところが──

──ぼうや、ぼうや、坊や、坊や……

坊や、お帰り──

今度はクジラたちの和音は速やかに回復しました。どれほど大声であっても、相手は一頭であるのに対して、こちらは一千万の生命が声を合わせているのですから。

〔ならば、これでどうだ!〕

ついに〈脂の樽殿下〉は自らの持つ超常の能力を発揮しました。液体の水の吸音率を上昇させ、〈モノ・セティの園〉の防音効果をさらに百倍高めたのです。これで、〈園〉の中には目と鼻の先に隕石が落下する音さえ侵入できなくなったはず……なのですが──

──坊や、お帰り──

クジラたちの歌は力の壁をやすやすと貫通しました。だれもが想いを届けようと一心に、でも、マイペースを保って歌っています。

〔うぬぬぬ……!?〕

ミンク大王の顔に初めて焦りの色が表れました。〈死の精霊〉の洗礼を受けたミュータント、生物界に君臨する支配者となるはずの自分が、他者に抜きんでる何物も持たないごく普通のクジラたちを押えることができないなど、予想外のことだったからです。

〔余が王だ!!!!〕

〈大王殿下〉はますますいきり立ち、超の付かない尋常のクジラたちのささやくような歌を打ち消さんと、不特定多数の発声者のいる水平線に向かって吠えました。

──坊や、お帰り──

しかし、巨大なクジラが力めば力むほど、彼の怒号は息の合った歌声のハーモニーの中に吸いこまれてしまうのです。

〔おのれ、生きものどもめ……〕

業を煮やしたミンク大王は、三マイルの深海に座すモノ・セティにひたと盲いた目を向けました。こうなったら〈死の精霊〉の力を解放し、目にモノ見せてくれるぞ!

超能力を有するクジラのミュータントは、〈落ちぬ岩〉が抱く〈死の筒〉の中の〈精霊〉の素をして一気に臨海を越えさせようと、力を行使しました。ところが──

──坊や、お帰り──

それは爆発しませんでした。

〔な、なにっ!? そんなバカな!!〕

〈殿下〉は一瞬、死の素を使いきってしまったか、〈毛なしのアザラシ〉がこしらえた〈筒〉の構造的欠陥か故障によるものかと思いましたが、さっきまでそれは確かに〈園〉にエネルギーを供給していたのです。妨害者は明らかにクジラたちでした。超常力による物理障壁を破った彼らは、今度は逆に王の力のほうをやんわりと包みこんでしまったのです。

〔こ、この……〕

〔こうなったら、全海洋に散らばる数百の〈死の遣いの岩〉に積まれた〈死の筒〉から、〈死の精霊〉を一挙に解き放ってくれるぞ!! さすれば、惑星上に存する生はすべて息絶える。余のみが唯一の存在者となるのだ!!〕

ミュータントクジラは、クレアに説明した〈死の王国〉の生物界に対する慈悲深い指針もどこへやら、自分の物理調整力のレベルをフルパワーに上げ、空間を飛び越えて標的の複数の〈沈まぬ岩〉に向かって力の矢を放ちました。が──

──坊や、お帰り──

〈筒〉は一つも爆発しませんでした。

〔むむむむむ!?〕

クジラたちはだれもが自信を持って自分の生を歌っていました。ただ単に自分の生き方を素直に表現すればよかったのです。恐れることも、怯えることも、憤ることもないのです。ハーモニーに加わったのはクジラ族の者だけではありませんでした。プランクトンも海鳥もイカもサンゴも貝もジュゴンもスカベンジャーも魚もラッコもオキアミもケルプもアザラシも、みんな、みんな、歌っていました。そればかりではありません。波が、風が、岸辺が、雲が、氷山が、生きものたちを取り巻くすべてのものが、歌声の調和に参加していました。いま、歌を歌っているのは、〈メタ・セティの子〉だったのです! 彼女が歌っていたのです! 生命のつながりの中からただ一頭だけ離れようとしている孤独なクジラに向けて、「坊や、お帰り──」と……。

──坊や、お帰り──

坊やだと!? いったいだれに向かって言っているつもりだ!? 余は王なのだぞ!

〔余が王だっ!!〕

張り裂けんばかりの絶叫は、次第に超常の力を失いつつありました。

──坊や、お帰り──

ハーモニーはますます美しく透明に仕上がっていきました。それはもう海の音そのものでした。だれもが自信に満ちあふれていました。だれもが勝利を確信していました。なぜって、負ける者はだれ一頭いなかったからです。醜い巨大な化けクジラでさえ──

さあ、坊や、もう一息だ!

頑張るんだ、坊や!

頑張るのよ!……

計画と目的とそこに向けた意志、それを保つ冷たい合理性で詰まっていた頭の中に、歌声が防ぐ術もないままに流れこんできます。〈脂の樽殿下〉は狂おしく巨大な頭を振り、ヒゲと歯をきしませました。

坊やだと!? だれが坊やだ!! 余は〈死の精霊〉から、無から生み出されたのだぞ! その余に向かって、坊や、だと!? だが、坊や、か……どことなく懐かしい響きがある。だが、余は母なくして存在を得たのだぞ!? 帰れ? どこへ帰れというのだ!? 余はこの〈園〉を出たことはないのだぞ!? どこに帰る場所がある!?

〔余、余が……〕

何兆何京という生命が一つになった歌声に、一個の生命を超えようとした生命は、抗することがだんだん難しくなってきました。彼はただの一つの生命へと収斂しつつありました。自分を取り巻く世界が、彼の意識上に急速に立ち現れてきました。

そのとき、王は一頭のクジラの存在を肌身に感じました。彼の前に、全身血まみれになりボロボロになった、なんの力も、権力も腕力も超能力も持たない平凡なミンククジラのメスがいました。その死にかけたメスは、自分の消え入りそうな生をすべて愛に変換し、一頭のクジラたる彼に差し出しました。

「坊や──」

〔おおっ!!〕

ミンク大王の白く濁った目が驚愕のあまり大きく見開かれました。

〔おおっ!!〕

憎悪しか見ることのなかった盲いた目に初めて一筋の光明が射し、己れに生命を注ぐ者の姿が映しだされました。

〔そなたが私の母であったか!!!!〕

ほんの一瞬宿った灯はたちまちにして消え、あとには三マイルの海の底よりも深い悲しみの色が残りました。王のクジラはがっくりとうなだれて言いました。

〔私の負けだ、クレアよ……〕

クレアは限りなく満ち足りた気分でした。まるで自分と水との間の境が消滅し、一つに溶け合ったかのようでした。真白な幸福でした。彼女自身がいま、メタ・セティでした。そして、彼女は意識を失いました──

気がついてみると、ジャンセンは日の光の射す明るい世界にいました。

「地獄ってのは、もっと暗えもんだとばっかし思ってたがな。こんなお天道さんの照る波の上みてえなとこじゃなくて、深海の穴蔵みてえなよ……」

「君はまだあの世へ行っちゃいないよ、一匹オオカミウオ君」

声に振り向くと、ジャンセン自身に引けをとらない立派な体躯を持つマスターらしいマッコウクジラが、気づかわしげに彼に並泳していました。ジャンセンはすぐに状況をつかみとると、四角い頭を大きく一振りして気分をしゃっきりとさせ、そのオスに問いました。

「やつはどこにいる?」

マスターオスは下顎をしゃくって下を指しました。〈モノ・セティの園〉に異変が起きていました。海水を光らせる〈死の精霊〉のエネルギーポンプがおかしくなったのか、白い燐光が激しく明滅しています。その海の底のほうから、なにやら大勢のクジラたちの叫喚が聞こえてきました。ジャンセンはたっぷりと潮を吹いて肺を空気で満たすと(うまい!)、全身に散らばる生傷の疼きもなんのその、再び戦場の深海へと潜っていきました。ソナーで照らしてみると、ニマイル強の水深付近に、チェロキーの歌を耳にして馳せ参じた、マッコウ族を中心とする深海性の種族が集まってきています。

「あんたたちはちょっと下がっててくれねえか? 俺はやつとサシで勝負したいんだ」後ろについてきた同族のオスにそう言うと、ジャンセンは〈神殿〉に立てこもる敵の副将に向かって叫びました。

「おい、どうやらあんたの予言も計算も外れちまったようだな、白坊主。狡いヒレばかり使ってねえで正々堂々と勝負したらどうだ?」

「ジャンセン、お遊びはこれまでだ! きみにかまっている暇はもうない!」

ディックⅡ世は例の恐怖すべきペットを海溝のねぐらから連れ出してきていました。味方の軍勢が苦戦しているのがわかりました。ご馳走の群れが自分からまとまってやってきたのを喜ぶかのように、化けダイオウイカは百本の触手をうねらせ、クジラたちのヒレをつかむ隙をうかがっています。クジラたちは誰かが触手に巻きつかれて引きこまれそうになると、仲間が助太刀に駆け寄って引き戻しましたが、とてもイカにダメージを与えるところまで至りませんでした。ジャンセンも勇んで戦線の最前列に加わりましたが、二、三本の足を相手にするのが精一杯です。浮力調節に塩化アンモニウムを用いているせいで普通なら筋力の弱いはずのダイオウイカとはとても思えない、バカ力を備えた筋肉質の触手と、吸いつかれたら円い痕に血がにじみ出るほどの強力な吸盤に、クジラの義勇軍は防戦一方でした。おまけにいくら噛み切っても、化けイカの触手はあっという間に再生して襲いかかってくるのです。

「殺せ、スージー! 旧生物の愚昧の民どもに偉大な新種族の力を見せてやるのだ!!」

高らかな笑い声をあげて、白いマッコウクジラは無敵のペットに命令します。クジラたちは力尽きると応援に駆けつけた仲間と交代しますが、巨大な冷血種族のほうはまったく疲れ知らずで、怪我鯨の数は増えるばかりでした。

「ちくしょう、こいつぁ契約違反だぜ……。おい、なんとかしろよぉ、十本足──」

ジャンセンが低い声でそう罵ったのは独り言のつもりだったのですが、そのとき、頭の中でだれかの声が響きました。

| 【承知シタ】 |

ジャンセンはキョロキョロと辺りを見渡しましたが。声の主は見当たりません。他のクジラたちもその透き通ったゼリーのような奇妙な声を耳にしたらしく、顔をあげてキョトンとしています。と、周囲を満たしていた白い水が不意にざわめきだしました。この海域をめがけて何かが、非常にたくさんの何かが、深海の層面を伝わるうねりのように押し寄せてきます。それは明暗の境界を越えて、視覚にも捉えられるようになりました。水平方向に包囲の輪を狭めていく大軍勢をなす小さな種族は──イカでした。

何百万と知れないイカたちが、化けイカとクジラたちの戦場になだれこんできました。クジラたちと同じく、小さなヒメイカ、ダンゴイカ、ホタルイカからメジャーなヤリイカ、ケンサキイカ、スルメイカ、アカイカ、コウイカ、大柄のソデイカ、ニュウドウイカ、当のダイオウイカに至るまで、さまざまな種族の混成軍です。イカを常食している温血種族は始めギョッとなりましたが、イカたちは脇目も振らず自分たちの巨大な類族に向かって突撃していきました。

巨大なミュータントイカは、大半が一メートルに満たない並のイカたちを片っ端からつかんで黒いクチバシのもとへ運んでいきました。が、イカたちは後から後から押し寄せて彼女に群がっていきます。こうなるともう、化けダイオウイカもクジラの相手はしておれず、同族をたいらげることに専心しだしました。四〇メートルの胴体を彩る銀色のイルミネーションが、不規則な激しい明滅を繰り返しています。

「おのれ、この忌々しい卑小種族が!」

自分の美しい肌を傷つけるという理由だけで、いままで食べもせずにイカたちを消し屑と化してきたディックⅡ世は、躍起になってソナービームを射ちまくり、無数のイカを焼き尽くそうとしました。と、巨大な二つ目玉をすっぽりと覆われ、さっきから不自然な痙攣するような動きを見せていたスージーの触手の一本が、クジラの餌で養われた一方、精神の鎖につながれ反抗と自由を許されなかった主鯨の尾ビレにスルスルと伸びました。

「ぬおっ!?」

彼女はヒレの根元にしっかりと触手を巻きつけると、飼い主をぐいと引っ張りました。

「こ、こらっ、やめんか、バカ者! それは私の尾だぞ!?」

大イカはディックⅡ世の身体を非情な力でたぐり寄せます。彼の得意の精神操作も、苦痛と怒りに悶える巨大な軟体種族の頭脳に対する効力を失っていました。

「スージー! 私がわからんのか!? ペットのくせに飼い主に歯向かうとは何事だ! 放せ、こらっ!!」

白いマッコウは愛玩イカの足を超音波ビームで次々と切り落としますが、白い強靭な触手は先をつめられてもそれを上回る速度で伸張し、ついに彼の胴体まで締めあげました。

「だ、だれか、助けてくれ! ジャンセン! 私を救ってくれたら王と同等の地位を授けるぞ! 何でも欲しいものをくれてやる! 約束する!」

勃興する前に没落の道を歩んだ〈死の王国〉の予言者は、虚しい未来の栄誉をあれこれと提示して、旧種族の愚昧のクジラに救いを求めました。

「無理言うんじゃねえよ。てめえのペットだろ? 自分でなんとかしろよな」ようやく自分に絡みついたイカの足を振りほどいたばかりのジャンセンが、つれない調子で答えます。

「だれでもいい! 私を助けてくれっ!! 権力も〈死のエクスタシー〉も欲しいままだぞ! メスを一万頭だってくれてやる! いや、一〇万頭だ!!」

白いマッコウクジラの悲鳴はいまや金切り声になりました。黒い巨大なクチバシが身動きのとれない彼の胴体の間近に迫っていました。

「いやだーっ!! 私は死にたくない! 死ぬのはいやだ! 助けてくれーっ!!」

悲鳴は長く尾を引く絶叫に変わりました。ジャンセンは同情に耐えないとばかり首を振りました。

「俺は運命なんて信じねえたあ言ったが、どうやら世の中にはどうにもならねえ運命ってやつも全然ないわけじゃないらしいな。だが、お前さん、そいつは自業自得ってもんだぜ」

巨大な怪物イカは、無数の小さなただのイカに埋もれ、動きをやめました。

クジラ族の者たちが白い軟体種族同士の息を呑む壮烈な戦いを遠巻きに見守る中で、史上最大最強の対戦者が崩折れてゼリーの塊と化すと、生き残ったイカたちはゆっくりとそばを離れて散っていきました。ジャンセンの目の前を、一頭の巨大な、しかし常識を越えない範囲にある彼と同じくらいのサイズのダイオウイカが過ぎていきました。

「なあ、さっきのはお前さんだったのかい?」

イカは無言のままでしたが、知的な光を帯びた巨大な丸い目がじっと彼を見つめます。やっぱり空耳だったのかな──?

ダイオウイカは三角翼を波打たせながら、悠然と泳ぎ去っていきました。

「まあ、どっちだっていいさ。ありがとよ、十本足……」

瞼を開くと、眩しい太陽の光が飛びこんできました。クレアの傷だらけの身体はだれかに支えられて海面に浮かんでいました。下にはゴツゴツした広い背中がありました。

「……?」

〔じっとしていなさい〕

クレアはまた目を閉じて力を抜き、醜い痘痕だらけのただれた背中に身を預けました。

「ありがとう……坊や」

こうして相手を信頼しきってじっと身を委ねていると、全身を切り刻まれた痛みも苦になりません。

「……あなたの本当のお名前はなんていうの?」幼い仔クジラへ語りかけるように、クレアはミンク大王〈脂の樽殿下〉に尋ねました。

〔ジャスティ──と呼ばれていたように思う……〕

「あなたにぴったしのお名前だわ。きっとお母さんは苦労して付けたのね」

〔クレアよ。私のことを、私の生い立ちの話に耳を貸してはくれまいか?〕

「ええ、聞いてあげるわ。どうぞ話してちょうだい」

ジャスティの控えめな望みを、クレアは快く引き受けました。彼は遠い過ぎ去った日々を追うように、白い目を波の上の青空に向けました。

〔──私の母は、オスとつがった直後に〈沈まぬ岩〉──おそらく、〈列島〉に鯨肉を供給していた西方の島を巣に持つアウトローの〈クジラ食〉であろう──に襲われ、深手を負ってこの海域まで逃げてきた。〈落ちぬ岩〉が海溝に身を落ち着けて間もないころだ。心身とも深く傷つけられた母は、逆説的なことだが、生命の気配のないこの海でなら、だれにも脅かされることなく子を育てられると信じた。そして、居着いた。だが、ここは〈死の精霊〉のホットスポットになっていた。〈毛なしのアザラシ〉たちは海洋の構造、物理的・生物的特性について何も理解していなかった。深海であれば自分たちの身に危険が及ぶことはないと考え、彼らが愚かな行為の末に招いた事態をうやむやのまま放置したのだ。深海の生きものたちと自分たちとの間につながりはないと決めこんでいたのだ。

〔私の母は餌の乏しいこの海域にずっととどまり、中深海性のプランクトンや魚を中心に──彼らは〈死の精霊〉にすっかりとり憑かれていた──なんとか飢えを凌いでいた。彼女はその間〈精霊〉に蝕まれ続けた。私は彼女の胎内に一年半も居続け、死の洗礼を受けた。私を出産して間もなく、母は私を育てきれずに見捨ててここを去った──

〔だが、いまにして思えば無理もないことであった。誕生したとき、私の体長は正常の倍近かった。生まれたときには鋭い歯が生えていた。彼女は私のために産道を痛め、乳首を傷つけ、もはや次の子を産することはできなかったろう。いや、きっと私を置いていってから幾日と経たず息絶えたに違いあるまい。それでも、母は私に名を授けてくれたのだが……。

〔一頭になったわたしは母を恨んだ。哺乳も十分受けず、餌の獲り方も習わずに置き去りにされ、私は飢えた。私は食物を摂らずに自らを養う術を得た。だが、そのためには〈死の精霊〉の力が必要だった。〈岩〉と己れとを切り離すことはもはや不可能となった。回遊の道筋や海の広がりについて何も教わらなかった私は、この海域から一泳ぎも出ることがなかった。それで私は、自ら動くことなく空間に知覚の網を広げる能力を身に付けた。私は世界を知り、〈毛なしのアザラシ〉の存在を知り、自身の出生の由来を知った。私は己れのなすべき仕事にとりかかった。

〔若いころ、私は一頭の孤児のマッコウクジラを拾った。珍しいアルビノだった──それも洗礼を受けたがためであったろうが。私は自分に似た境遇に置かれた彼をこの〈モノ・セティの園〉で育てた。幼いころの彼は他の生きものをとても愛でた。だが、小さな種族はただでさえ私たちよりずっと寿命が短いのに、この〈園〉においては成熟するまで永らえることもできなかった。はかない生命の死に遇って、こども心に彼は私に尋ねた。

〔『父上、どうして生きものは死ぬのですか?』

〔『それは生があるからだ。生とはかくも脆いものなのだ。お主がこの海で無事でいられるのは、死の祝福を受けたおかげだ。何処であろうと、この世に生がある限り、死は必ず訪れるのだ』

〔私はそう答えた。私は、私自身を欺いたのと同じように、彼に虚偽を吹きこんだ。生が次の生へ受け渡されていくこと、生命のつながりについては、何も教えてやらなかった。彼は生を憎むようになった。

〔『こんな悲しい思いをするのなら、辛い思いをするのなら、生まれてこないほうがマシなのに!』

〔成鯨するまで、彼は私以外のクジラに接することはなく、自我の殻に閉じ篭もるようになった。親の愛も、仲間との触れ合いも一切経験せず。やがて彼は他の生きものを操る力を持つようになった。私の副官として、自らを物語に登場する悲劇の主鯨公になぞらえ、〈運命の告知者〉を名乗った。おそらく、心の底で彼は私のことを恨んでいたに違いない。彼はきみの友鯨と戦って負けたよ。力や技量において劣っていたのではない。つながりのなきが故に負けたのだ。思えばすまないことをした……〕

孤独と世界への憎しみを背負い、独力でそれを変えようと〈園〉を築きあげ、自らを親も種族もない王と称するようになったこのクジラの生涯に、クレアは深い哀れみを覚えずにはいられませんでした。

「ジャスティ、かわいそうな子……。でも、あなたのお母さんだって、きっとあなたのことを愛していたはずよ。あなたが愛を受けられなかった分、今日から私があなたのお母さんになってあげるわ。こんなところから離れて、一緒に世界へ出かけましょう。私が暮らしてきた〈豊饒の海〉や〈抱擁の海〉に連れていってあげるわ。暖かな赤道の濃いブルーの水と、低い日差しに照り映える真白な氷山を見せてあげる。とってもきれいよ。それとね、〈豊饒の海〉のオキアミのスープはすごいのよ。あなたもちゃんと生きものらしくご飯を食べなきゃだめだわ。ヒゲを使った餌の食べ方を教えてあげるわね。歯があったって別に差し支えないわよ。それとも、ここへ来るまで私が仲間たちと旅してきた潮路をたどるっていうのはどうかしら? 私のお友達のザトウクジラのチェロキーの故郷は、サンゴ礁に囲まれたエメラルドグリーンの海で、たくさんの色とりどりの生きものがいて、うっとりするくらい美しいのよ。熱帯の外洋のイルカたちの〈生協〉を訪ねてもいいわね。私たち、〈沈まぬ岩〉から彼らを助けたのよ、すごいでしょう? コククジラと一緒に〈アザラシ・ウォッチング〉をするっていうのはどう? あのおチビさんたちは、あなたを見て腰を抜かすこと請け合いよ。バンクーバーの〈ウロコ派〉のシャチのところも訪問しましょう。シャロンやステラが温かく迎えてくれるわ。チェロキーがそこでね、若いシャチたちにさんざんからかわれていたのよ、おかしいったら……。そうそう、あなたもラビングをやったらいいわ。肌がきれいになるのよ。あのビーチはあなたにはちょっと狭すぎるかもしれないけど……でも、きっと大丈夫よ。それから──」

〔もうよい、クレアよ。もうよい〕はしゃぐようにとめどなくしゃべり続けるクレアを、ジャスティは穏やかに遮りました。〔お主の気持ちだけで十分だ〕

困惑した目つきで彼を見つめるクレアに、ジャスティは続けました。〔お主には私などよりもまず、母親の役を務めるべき実の息子がおるではないか〕

ジョーイのことを思い浮かべたクレアは、胸がきゅっと締めつけられました。そして、もう一頭の息子の前でそのような感情を表してしまったことに、罪の意識を覚えました。しかし、そんなクレアに、ジャスティは歯とヒゲを持つ巨大な口をかすかに開いてやさしく微笑みました。

〔フフフ、無理をするな。いまからお主をジョーイのところへ連れて行こう〕

大きなミンククジラは小さなミンククジラを背中からそっと下ろすと、彼女を従えてゆっくりと潜水しました。彼は再び超常の力を用いて、三マイル下の海底と海面を連結しました。モノ・セティと呼ばれていた壊れた〈岩〉の残骸の裏手、海溝の急激な斜面の一部に引っかかっていた濃い燐光の靄が、彼の力で取り払われました。

「!」

姿を現したのは斑模様の入った巨大な海藻でした。そして、その先の部分にやはり大きな丸い粒の連なった房のようなものがくっ付いていました。

〔あれはディック──私の養子がペットにしていたダイオウイカの産んだ卵だ。彼女にはやはり生殖能力がなかった。あれは卵殻のみの無精卵だ。よく見るがいい〕

クレアが目を凝らすと、房のてっぺんに位置する二つの卵の半透明の殻を通して、流線型の身体が透けて見えました。ジョーイ……!!

〔私はあの卵の中に二頭の幼子を封じこめ、〈死の精霊〉を絶えず送って洗礼を受けさせていたのだ。二頭はいま仮死状態にある。殻の中の時間流も調節してある。〈精霊〉を浴びた日数の少ないいまならまだ間に合うはずだ〕

そこでジャスティは、息子の納められている球形のベッドを見入っているクレアに向かって、やや険しい口調で告げました。

〔よいか、クレアよ。これからあの殻を破って時間を復活させる。そうするともう、彼らは呼吸をせずに生き続けることはできない。解放したらすぐに水面に押し上げてやらなければならないが、二頭を同時に助けることはできぬぞ?〕

クレアは死んだように眠る二頭の仔クジラの影をじっと見つめました。メスのほうの影は、小さくきゃしゃな身体つきをしています。ジョーイはこの子をずっと守ってきてあげたのね……。

〔いくぞ〕

卵の殻が割れて重たい水が中へ浸入します。クレアはすかさず飛び出し、どうしてそのような選択をしたのか彼女自身にもわかりませんでしたが、とっさに自分の息子ではなくか弱いメスの子のほうを運びだし、背中で押し上げました。ごめんね、ジョーイ……。

でも、心配は要りませんでした。水面に出ると隣でジャスティがジョーイを支えていたのです。

〔お主を試すつもりではなかったのだがな。お主はどこまでもやさしいクジラだ。やさしすぎる……〕

二頭の仔クジラはまだ意識を完全に回復していませんでしたが、自律的に潮を吹き始めました。クレアは実に一〇ヵ月ぶりに対面する息子の寝顔をじっと見つめ、記憶の中の幼いわが子と照らし合わせました。坊や、ずいぶんたくましくなった……。

〔さて、これでお主から預かっていた大事な生命は返した。私は行かねばならぬ〕

てっきり一緒に危険な死の海域から脱出するつもりでいたクレアは、びっくりして尋ねました。

「行くって……どこへ行く気なの!?」

ジャスティは黙って深海を見下ろしました。視線の先にはモノ・セティがありました。

クレアは驚愕に目を見張り、いやいやをするように口を震わせて言いました。「いけないわ……そっちへ行ってはだめよ、ジャスティ! 私と一緒にここから出ましょう!」

ジャスティは盲いた目を細め、一日限りの母親を愛しげに見つめました。

〔私は多くの生命を無用に殺めてきた。清算はせねばならぬ〕

「過ぎてしまったことは仕方がないわ。その生命たちの分まであなたが生きればいいのよ。あなたは生きなくてはならないわ! だって、生きてるんですもの!」クレアは強く首を横に振って、すがるように突然にできた大きな息子を諭そうとしました。

〔生命の世界を脅かす災いのもとを断たねばならぬ。やつを葬ることができるのは、この星の上に私しかいないのだよ。これを成し遂げなくては、私の一生は完結せんのだ〕

クレアはジャスティのそばへ泳ぎより、彼の大きな、岩のように硬化し、死んだ着生動物や藻に覆われた頭を胸ビレでギュッと抱きしめました。

〔お主に出会えたこの鯨生、決して後悔はすまい。息子と達者で暮らせ。さらばだ……わが母よ〕

そう言い残すと、ミンク大王〈脂の樽殿下〉、本名ジャスティはクレアから離れ、空間連結路を通って海底へと降りていきました。斜面に引っかかっていた〈落ちぬ岩〉が、全長三〇メートルの巨漢のクジラの体当たりを受けてグラリと揺らぎ、さらに下へと続く海溝の割れ目に落ちていきました。彼の後ろ姿を茫然と見送っていたクレアは、そのとき、〈岩〉が傾くのを受けてユラリと身をずらした〈毛なしのアザラシ〉の亡骸に注意を引きつけられました。

〈アザラシ〉さん……?

〈アザラシ〉の頭蓋骨の落ち窪んだ二つの眼窩は、〈岩〉の透明な殻を通してクレアを見上げました。

どうしてあなたはそんなところにいるの? どうしてそんなところで独りぼっちで死んでいるの? あなたにも家族があったでしょうに。愛する者があったでしょうに。語り合った友があったでしょうに。あなたの棲んでいた世界を私は知らないけれど、青空の下で、緑に包まれて、仲のよい異種族とともに大地を駆けながら、生命を謳った日々があったでしょうに。自分の鯨生があったでしょうに。どうして、あなたたちの来るべきでない、いるべきでない、こんな暗い深みの世界へはまりこんでしまったの? なぜ……?

私とて来たくなどなかったのだ──。かしいだ小さな骨がそう答えような気が、クレアにはしました。

情景が揺らぎ始めました。ジャスティの超常の力が消えようとしていたのです。クレアの視界がぼやけます。このとき、一つの奇跡が起こりました。涙を流さぬはずのクジラであるクレアの目から、一滴の涙が海中にこぼれたのです。それはたちまち三億立方マイルの海の水に溶けこみ、全世界へ広がっていきました。メタ・セティの流した涙──すべての生命が心を合わせて歌った合唱に捧げられた、かけがえのない贈り物でした。

「さよなら、〈アザラシ〉さん。さよなら、ジャスティ。さよなら、私の坊やたち……」

米海軍空母タイコンデロガ所属A4Eスカイホーク攻撃機は、搭載したB43型水爆の生みだした、それよりもっと恐ろしい、そしてもっとやさしすぎた一頭の生きものに伴われ、二度と生命を脅かすことのない暗闇と静謐の世界の奥深くへと沈んでいきました。